Abschrift aus: Der gute Film, Heft 219, Heft 21 von 1937,

PDF Abschrift Der Hunger nach guten StoffenViktor Abel

Der Hunger nach guten Stoffen von Viktor Abel, Wien. 10.397 Zeichen

“Soeben erscheint im Sensen=Verlag Wien=Leipzig, verfaßt von Viktor Abel, ehem. Chefdramaturgen der Ufa, ein Buch „Wie schreibe ich ein Filmmanuskript?“ Mit Erlaubnis des Verlages entnehmen wir dem Buche den nachfolgenden Abschnitt.

Viel geliebt und viel geschmäht, hat sich im Laufe der letzten drei Jahrzehnte der Film die Welt erobert, in der er von Jahr zur Jahr mehr Bedeutung und Einfluß gewinnt.

In den dem abendländischen Kulturkreis angehörenden Produktionsländern, die für uns allein in Frage kommen, werden im Laufe eines Jahres durchschnittlich ungefähr tausend Spielfilme herausgebracht, und die Anzahl der erworbenen Manuskripte ist noch weit größer, denn nicht jeder angekaufte Stoff wird auch wirklich „gedreht“.

Man sollte nun meinen, daß diesem Bedarf ein genügend großes Angebot an guten Manuskripten gegenüberstünde. Weit gefehlt! Der Weltbedarf an guten Filmstoffen kann zur Zeit auch nicht annähernd gedeckt werden, aber die Betonung liegt auf dem Wörtchen „gut“. Wie gewaltig der Hunger nach interessanten, ideenreichen Manuskripten ist, beweist schlagend der Ausspruch eines erfolgreichen Filmautors: „Hollywood braucht im Jahre 300 gute Filmideen, und uns allen zusammen fallen nicht mehr als d r e i ein!“

Zehntausend, wenn nicht hunderttausend Manuskripte werden eingereicht. Und wie gering ist der Prozentsatz der Manuskripte, die überhaupt diskutabel sind!

Dabei werden die Ansprüche des Kinopublikums von Mal zu Mal größer, bessert sich der Geschmack des Publikums immer mehr. Zuerst vielleicht nur der Geschmack der „gebildeten“ und „intellektuellen“ Kreise. Aber allmählich breitet sich der Wunsch nach Steigerung des Niveaus wellenförmig aus, erfaßt immer weitere Kreise.

Vergessen wir nicht, daß wir in einer Zeit der vorher noch nie erlebten Umschichtung und Erweiterung der Kulturbedürfnisse leben. Und wenn das Kino sich nicht den Forderungen seiner Besucher nach g u t e n Filmen anpaßt, dann kann es zu einer Katastrophe der Filmindustrie kommen.

Was aber heißt ein g u t e r Film?

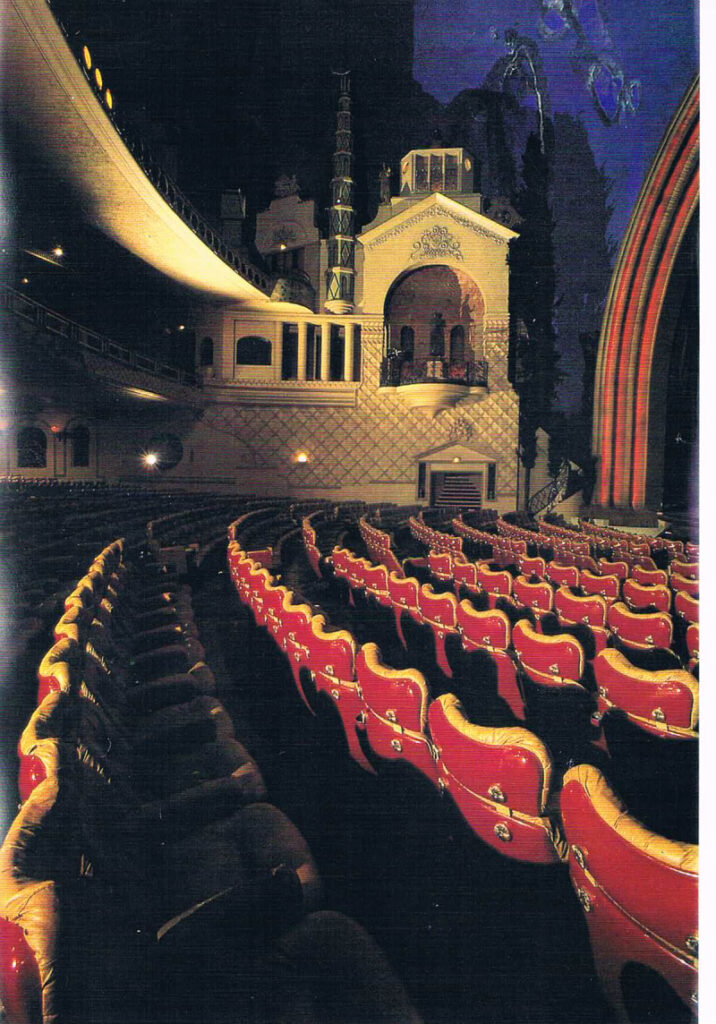

Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, weil der Film ja nicht Tausenden von Menschen gefallen muß wie ein Bild, oder Zehntausenden wie das Theater, auch nicht Hunderttausenden wie ein gutes Buch, sondern mit Millionen Menschen aus allen Kreisen, aus den verschiedensten Schichten der Bevölkerung, aus den unterschiedlichsten Gegenden der ganzen Welt rechnen muß.

Wie ist es möglich, Millionen, die doch so verschieden sind in ihren Wünschen, Gefühlen, Gedanken und Lebensumständen, auf ein einzigen Nenner zu bringen? (Und der Film braucht, um rentabel zu sein, diese Menschenmillionen!)

Die Filmproduzenten mußten naturgemäß auf den Ausweg kommen, d i e Themen zu behandeln, die a l l e Menschen angehen und interessieren, a l l e n Menschen bekannt und verständlich sind. Da es sich dabei nur um fünf, sechs ewige Urmotive handelt, war es unausbleiblich, daß der Film bei seinem Bestreben nach einer möglichst breiten Basis nur selten einen Schritt abseits vom Wege des Gewohnten und Gewöhnlichen ging.

Der so entstandene Normal= und Standardfilm übt zwar vorläufig noch seine Anziehungskraft auf Millionen Menschen aus, aber die verschiedenen Filmgesellschaften, die ja zumeist von guten Kaufleuten geleitet werden, beginnen zu erkennen, daß es auf diesem Weg auf die Dauer nicht weitergehen kann. Man versucht, die alte Ware zumindest in neuer Verpackung zu bringen.

Mit wahren Wundern an Ausstattung, mit der Anwendung neuer technischer Erfindungen, mit ausgefallenen Milieus versucht man es. Und immer wieder gelingt es findigen Köpfen, Altes in neuem Gewand zu zeigen.

Aber das alles wird auf die Dauer nicht genügen. Nur von der innerlichen Erneuerung des Manuskriptmaterials her kann eine anhaltende Belebung des Publikumsinteresses erzielt, eine allmähliche Erstarrung vermieden werden.

Die Filmindustrie darf nicht weiter auf den ausgetretenen Wegen wandeln.

Neue Wege wagt sie aber nicht zu gehen, weil sie fürchtet, daß die „breite Masse“ ihr auf diesen Wegen nicht folgen wird.

Das Publikum drückt seine Wünsche nach dem, was es sehen will, nur dadurch aus, daß es dem Kinotheater fern bleibt oder ihm in Mengen zuströmt, je nach dem, ob die Filme, die man ihm bietet, es befriedigen oder nicht.

Diese Ausdrucksmöglichkeit ist das einzige Barometer, das die Filmindustrie hat, die demnach lediglich durch die Kassenrapporte die Publikumsstimmung kontrolliert und registriert.

Da der Film zwar an und für sich eine Kunst ist, aber durch die Art seiner Herstellung und die Art seiner Verbreitung weit mehr als jede andere Kunstgatttung auf die Hilfe der Industrie angewiesen ist, so ist der Film — wie jedes Industrieerzeugnis — auf kaufmännischen Gewinn gestellt.

Hier setzt der Kampf zwischen Kaufmann und Künstler ein. Der Kaufmann lehnt künstlerische Filme zumeist ab, weil er an Hand der Kasseneingänge feststellt, daß die künstlerischen Filme nur selten finanzielle Erfolge sind. Andrerseits haben aber die am Film schaffenden Künstler das Bestreben, dem Volke K u n s t zu bringen.

Nun darf man dabei nicht außer acht lassen, daß sich der Film nicht wie Musik und Malerei an eine begrenzte Gemeinde kunstverständiger Menschen wendet, sondern an die „Masse“, die man erst zur Kunstbetrachtung und zum Kunstgenuß erziehen muß.

Bei der bisherigen mangelhaften oder nicht ausreichenden Erziehung und Vorbildung hat die „breite Masse“ vom Wesen der Kunst keine oder keine richtige Vorstellung.

Alle Bemühungen der Literatur= und Kunsthistoriker haben im Verlauf von Jahrhunderten nur in geringem Maße vermocht, das Volk zur Kunst zu erziehen.

Und der Film, dieses jüngste Kind in der Reihe der Künste, soll, ehe es noch richtig laufen und sprechen kann, von heute auf morgen dort Erfolge erzielen, wo seine begabten Onkel und Tanten zum größten Teil versagt haben!

Nun wäre es natürich falsch, daraus den Schluß zu ziehen: was nicht einmal den großen Künsten gelungen ist, wird die junge Kunst bestimmt nicht erreichen.

Man soll nicht nachlassen in dem Bestreben, den Film aus den Niederungen emporzuheben. Und die Aber es darf nicht s p r u n g w e i s e , sondern es kann und muß nur s c h r i t t w e i s e geschehen. Bewußt oder unbewußt beginnt die Industrie zum Teil diesen Weg bereits zu gehen. Sie hat in letzter Zeit (durch die Kassenrapporte) festgestellt, daß sie ihre „Ware“ nicht mehr als billigen Massenartikel, sondern als Qualitätsware herstellen muß.Qualität bedeutet noch nicht Kunst, wenn sich auch diese beiden Begriffe in der Praxis der Filmherstelllung meist decken. Der Qualitätsfilm kann — braucht aber nicht ein künstlerischer Film zu sein. Qualität wird erreicht: 1. durch begabte Darsteller, 2. durch sorgfältig vorbereitete, gediegene Aufnahmen, 3. durch ein gutes Manuskript.

Die S c h a u s p i e l e r können durch die K u n s t d e r D a r s t e l l u n g ein einfaches Thema auf ein hohes Niveau heben.

Der Regisseur und seine künstlerischen und technischen Mitarbeiter können einen Film durch die K u n s t d e r B i l d f or m u n g zu hoher Qualität steigern.Der Autor aber bietet ihnen allen die Basis, auf der sie bauen können, bringt das Material, mit dem sie schaffen müssen. (Wir werden später mehr darüber hören.)Wenn aber der Regisseur und Darsteller in dieser Weise vom Autor abhängig sind, dann können sie zwar durch ihre Arbeit und ihre Kunst eine Q u a l i t ä t s b e s s e r u n g des Films erzielen, doch eine E r n e u e r u n g des Films — abgesehen vom Technischen — können sie ohne Hilfe des Autors nicht erreichen. Jeder ehrlich ringende Künstler im Film will loskommen von der Schablone, in der wir stecken. Wir wollen nicht mehr die üblichen Magazin=Liebesgeschichten, die ewigen Verwechslungen und die Erfüllung längst überholter Wunschträume vorgesetzt bekommen. Wir wollen N e u e s , N e u e s , N e u e s !!!

Erneuerung im Filmstoff und damit des Films überhaupt bedeutet aber nicht Andersmachen um jeden Preis, bedeutet nicht Grübeln über Theorien, sondern ganz einfach: Bessermachen durch Entkitschung, Vermenschlichung, durch größere Lebensnähe.

Der Nachwuchsautor braucht sich nur die erfolgreichsten Filme der letzten Zeit in Erinnerung zu rufen und sie in Gedanken ein wenig zu analysieren, um zumindest in großen Umrissen zu erkennen, wie diese Erneuerung des Filmbuches vor sich gehen soll.

Diese Filme, denen zum großen Teil auch ein voller äußerer kommerzieller Erfolg zuteil wurde, von denen die ganze Welt — in Valparaiso ebenso wie in Helsingfors — spricht, waren zumeist keine künstlerisch revolutionären Filme, keine Werke, die mit aller Gewalt „anders“ sein wollten. Sie wirkten auch auf den „einfachen Mann“ und hielten sich ihrem ganzen Aufbau zufolge an die Motive und Wirkungen, die seit vielen Jahren ausprobiert und als „richtig“ anerkannt wurden.

Aber die alten Schläuche sind auf köstliche Art mit neuem Wein gefüllt!

Zum Teil sind es Lustspiele, die sich gar nicht besonders anspruchsvoll geben, die aber übersprudeln von überlegenem Witz und von aus dem Menschlichen strömendem wirklichem Humor, unter Verzicht auf Schwank und Burleske.

Zum Teil sind es ganz schlichte Liebesgeschichten, die auf jede verkitschte, neckisch=süße Verniedlichung verzichten, die an Stelle des sentimentalen Klischees Erlebnisse setzen, die dir und mir ebenso hätten passieren können, die Menschen von Fleisch und Blut zeigen statt Puppen!

Zum Teil sind es Schicksale starker Persönlichkeiten, deren Charaktereigenschaften beispielgebend auf uns wirken und deren Tat uns in beglückender Art erregen.

Mag auch vieles, ja das meiste von dem, was man heute im Kino sieht, unzulänglich und unbefridigend sein, ein wirklich guter Film kann Mut und Kraft geben und die Gewißheit, durch unermüdliches Streben allmählich herauszugelangen aus der Wüsteneie der heutigen Normalprduktion.

Hier geht der Weg!

Viktor Abel

Abschrift aus dem Buch: »Wie schreibt man einen Film?« Es handelt sich dabei um das 2. Kapitel unter dem Titel: »Der Hunger nach guten Stoffen« Das Buch ist 1937 im Sensen=Verlag, Wien Leipzig, erschienen. Die Anschrift des Sensen Verlags war 1937 die Sensengasse Nr. 4, in Wien IX.

Im Vorwort schreibt Viktor Abel:

„Hier habe ich ein fabelhaftes Buch“, sagt ein kleiner Bub zu seinem Vater, wenn man das gelesen hat, kann man schwimmen!“

Diese Arbeit ist kein wissenschaftliches Lehrbuch, keine Lessingsche Dramaturgie, sondern nur ein kleiner Wegweíser für den Film=Laien, für den Nachwuchs, für die vielen jungen Kräfte, die zum Film streben, ohne zu wissen, wie sie in dieses „Traumland“ (das kein Schlaraffenland ist) gelangen können.

Dem ernsthaft sich Bemühenden soll Schritt für Schritt gezeigt werden, seine Ideen und Einfälle auch ohne „Atelier Erfahrung“ so zu gestalten, daß sie den Anforderungen entsprechen, die von den Filmfirmen an ein Manuskript gestellt werden.„Leute vom Bau“ werden aus meinen Ausführungen nicht viel lernen. Das Buch wendet sich an den Laien, an den Außenstehenden, an den, der noch nie ein Filmmanuskript geschrieben, oder richtiger gesagt, der noch eines angebracht hat.Ich bitte meine Leser, nicht voller Ungeduld sich gleich auf das Praktikum zu stürzen, sondern a l l e K a p i t e l i n d e r g e g e b e n e n R e i h e n f o l g e zu lesen. Schloß Laxenburg

September 1937

V. A.

Anmerkungen 2022:

1. Das Schloß Laxenburg liegt 8 km entfernt von der Wiener Stadtgrenze und gehörte bis 1918 den Habsburgern. Dann wurde diesen das Schloß weggenommen. Neuer Eigentümer des Schlosses Laxenburg wurde der »Kriegsgeschädigtenfonds«. Nach dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht im März 1938 wurde der Ort Laxenburg in den Stadtbereich von Wien eingegliedert.

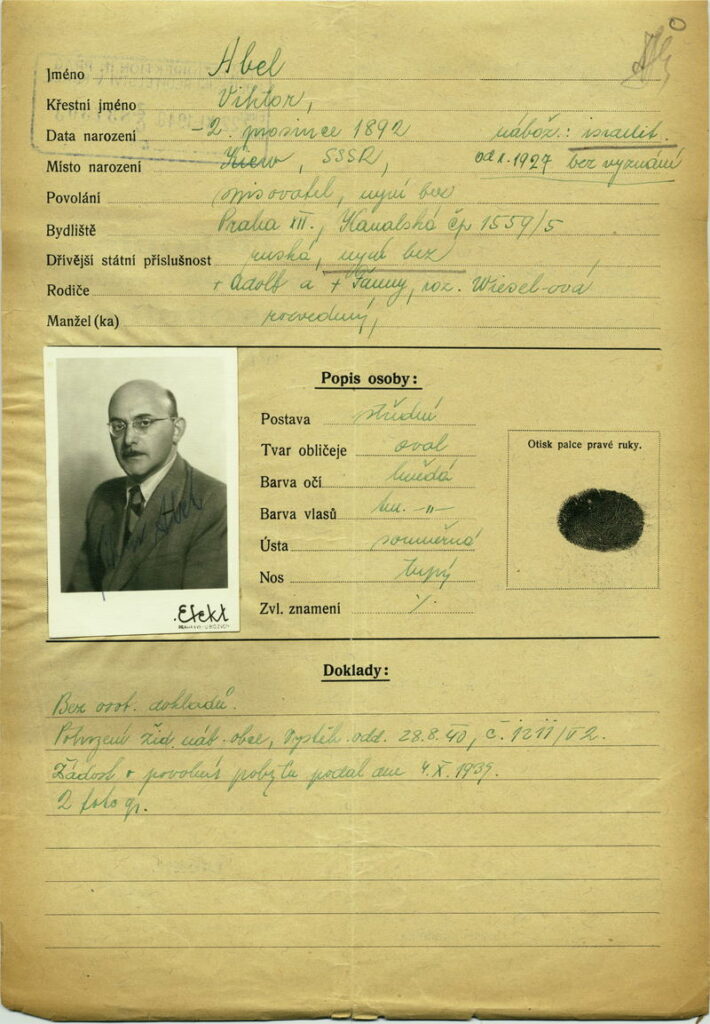

2. Wann Viktor Abel aus Wien vor den Nazis geflüchtet ist, habe ich nicht herausgefunden. Jedenfalls hat er 1941 in Prag einen Ausweis beantragt.

3. Wenn man den Suchmaschinen glauben kann, dann hat das Haus in der Sensengasse 4, in dem der Sensen — Verlag 1937 untergebracht war, den Krieg überstanden. Links daneben in der Sensengasse steht ein Neubau der Uni Wien. Ob es den »Sensen — Verlag« in Wien noch gibt, habe ich nicht herausgefunden. In den Angeboten der Antiquariate ist das jüngste Buch aus dem »Sensen — Verlag« von 1984.