Kategorie: DDR

Briefe an Eugen (XLVI-46) Frühling + Sommer der Anarchie

Briefe an Eugen (XLVI)

Frühling + Sommer der Anarchie

Hallo Eugen, das trifft sich gut. Hier kommt noch ein Fundstück und kein Rundstück. Gefunden nach dem Motto, man soll keinen Kalauer, der sich bietet, auslassen. Ebenfalls aus bereits genanntem Buch »Fallobst« von Hans Magnus Enzensberger auf den Seiten 57 + 58 + 59. Die Überschrift darf Dich nicht verwirren. Das Buch und der Film haben andere Titel.

PDF 3 Briefe an Eugen (XLV) (Zeichen ) Frühling und Sommer

Ach uebrigens Eugen, hier ist noch etwas, was Du sicher gar nicht wissen wolltest. Die Uebersetzung aus dem Duden aus Leipzig von 1984. Da war die Duden Redaktion noch in den Haenden des Volkes = VEB (Volkseigener Betrieb) auf Seite 51: Anarchismus=, der _, (jede staatl. Organisation ablehnende, kleinbürgerl., antimarxist. Ideologie) (grch-lat) . Hab ich doch gewußt, daß Du das gar nicht wissen wolltest! J.

Hallo Eugen, seit Montag weiß ich, auch in „Tote schlafen fest“, gibt es einen Packard. Nicht nur in Barcelona. Aber diesen Packard sieht man nur ganz kurz, als er bei Tagesanbruch aus dem Fluß gefischt wird. Und der Fahrer ist noch drin, aber das wird nur gesagt und nicht gezeigt, J.

Briefe an Eugen (XXXIV-34) DDR / BRD

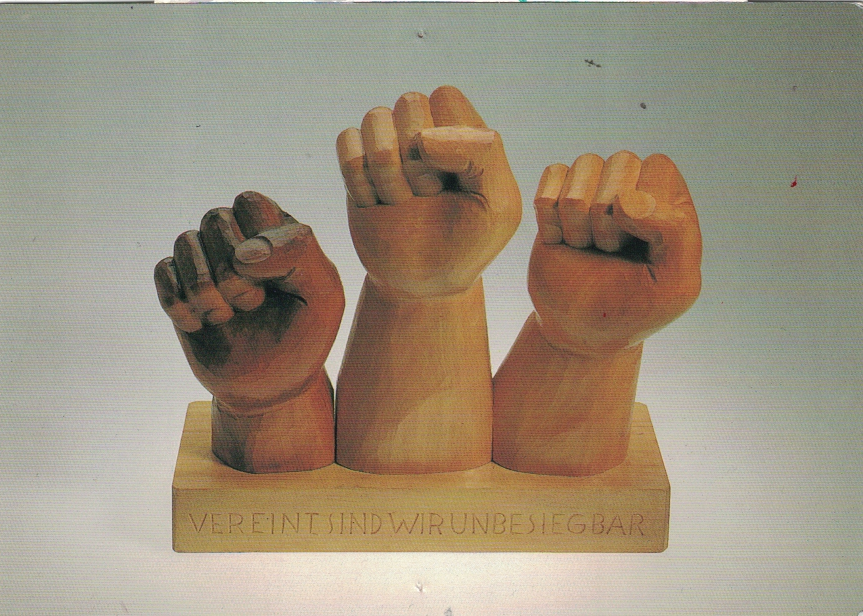

Hallo Eugen, ich habe nachgedacht, was nicht oft vorkommt. Aber manchmal eben doch. Herausgekommen ist: Die Deutsche Demokratische Republik (DDR) war das Beste was den westdeutschen Arbeitern der Bundesrepublik Deutschland (BRD) passieren konnte. Die Abschaffung der DDR war ein Desaster. (VEB Duden aus Leibzwick von 1984: Desaster= schweres Mißgeschick; Zusammenbruch, Seite 119), das ist genug Erkenntnis für einen Tag. LG., J.

l

Briefe von und an Wiebeke (LI-51) Noch mal durchgerüttelt

PDFVierundzwanzig Briefe an und von Wiebeke

(Zeichen 23.582)

Vierundundzwanzig Elektronische Briefe an und von Wiebeke

1) Hallo Jens, nein, ich meinte nicht, dass du das Foto nicht haettest online stellen sollen, nur stell bitte diesen Namen nicht rein. Ob MICS tatsaechlich dieser Michael Schaaf ist, ist ja halb geraten. Und mir waere es unangenehm, wenn das Foto aufgrund einer fuenfminuetigen Internetrecherche jemandem zugeschrieben wird, der es nicht gemacht hat. Oder jemandem, der tot ist, waehrend der tatsaechliche Fotograf noch lebt. Apropos tot, hast du denn anlaesslich des Todes deines Helden Belmondo eine Gedenkminute eingelegt? L.G. Wiebeke

2) Hallo Wiebeke, nein. Einen Gedenkabend. Bei Arte waren sie ganz schnell und haben erst einen ganz alten Belmondo Film gezeigt (2 Std.), den ich noch nicht kannte und dann einen Belmondo Film, den ich zwar kannte, aber nie im Kino gesehen hatte und der sehr komisch war. Der ist von Philippe de Broca. Im Original: „Les tribulations d’un Chinois en Chine“, der deutsche Verleihtitel war: „Die tollen Abenteuer des Monsieur L.“. Der Titel hatte mich 1965 wohl nicht angesprochen. Und auf meinem Fernseher kann sich die Leistung auch nicht richtig entfalten, aber es gibt eine Ahnung davon, das das moeglicherweise ein sehr guter Kinofilm gewesen war. Eben hatte ich das Foto von der Werft wieder runtergenommen und gleich schwupps mach ich es gleich wieder rauf, weil Svea gesagt hat, bereits beim ersten Mal der Veroeffentlichung ist das Copyright schon verletzt. Uebrigens hat sich der Herr aus Neuseelandd, obwohl mit einem wunderbaren Brief bedacht, geschickt mit der herkoemmlichen Post, niemals bei mir gemeldet und schwupps waren die Fotos mit der cc Lizenz im Beipack vom Civic Kino der Fotografin Julia Kuttner aus Takapua auch schon hochgeladen. L. G. Jens

3) Hallo Jens, ich fuehle mich geehrt. Auch wenn ausser dir und mir natuerlich niemand weiss, dass ich das bin. Du konntest auf dem Foto nicht lesen, dass das „Gr. Marienstraße.“ heisst? Das kann ja sogar ich lesen und ich bin dreimal an den Augen operiert. Und sag mal, wieso hast du den Eintrag fuer Raupert im Hamburger Adressbuch gefunden; die Grosse Marienstraße war doch in Altona? Und die letzte Frage: Was heisst denn LGB? Ich kenne das nur als Abkuerzung fuer „Lesbian, gay, bisexual“ und wuerde mich doch sehr wundern, wenn das in diesem Zusammenhang gemeint waere. L. G. Wiebeke

4) Hallo Wiebeke, ja, so soll es sein. Lesen? Das Wort heisst „ahnen“ und das auch nur, weil in der Bildunterschrift ja nur ein kurzes Wort auftaucht. Johannesstraße hat acht Buchstaben und Marienstraße nur sechs. (Das Wort Straße ist ja bei beiden gleich lang). Die Adressbuecher bei Agora sind alle unter Hamburg geordnet. (Da steht dann immer heutiges Gebiet, ohne den Hinweis, wem das zu verdanken ist), aber Du hast natuerlich recht: Ich habs im Altonaer Adressbuch gefunden. Aber das Du die LGB nicht kennst! Wenn Du als Junge diese Erde betreten haettest, dann waere das nicht passiert. Jeder Junge der damals in meinem Alter war, kannte die LGB.. Das war die Alternative zu den eingebildeten Schnöseln. Die hatten [weil ihre Eltern so reich waren und sie selbst zu Angebern erzogen werden sollten], immer die Nase oben und hatten den Mercedes der Modelleisenbahn: „Maerklin“. Die war eigentlich scheisse, weil sie mit Wechselstrom fuhr und keine durchgehende Stromschiene hatte und deswegen dauernd stehenblieb, was den Angebern natuerlich egal war. Also »LGB« ist die Abkuerzung fuer »Lehmann Garten Bahn«. Inzwischen ist Maerklin zweimal pleite gegangen und fuenf mal verkauft worden. Lehmann Garten Bahn ist nur einmal pleite gegangen und jetzt an Maerklin verkauft worden. Uebrigens faehrt die heutige Maerklin auch mit Gleichstrom, das ham sie jetzt endlich verstanden. Das mit dem Hamburger Adressbuch muß ich natuerlich gleich aendern. L. G. Jens

5) Hallo Jens, er ist durch den Elbtunnel geradelt, und das Stempeln war garantiert einer der Gruende dafuer, dass er da wegwollte; das Einzige, was er von diesem Job je erzaehlt hat, war, dass er jeden Morgen zur Arbeit pedalt ist, als ob’s um den Tour de France-Sieg ginge, denn im Gegensatz zu mir ist er ein notorisch unpuenktlicher Mensch. Bei der Oper musste man auch frueh aufstehen – Schichtarbeit – aber jedenfalls nicht stempeln, und ausserdem war man da nach 15 Jahren unkuendbar, weil’s ein halbstaatlicher Betrieb war, also quasi verbeamtet. Aber bis dahin war’s ein weiter Weg; angefangen hat er als sogenannter »Deckenzwerg«, das waren die, die auf den Knien auf der Buehne rumgerutscht sind und die Teppiche festgekloppt haben. So dass ich, als ich in der 1. Klasse in der Grundschule gefragt wurde, was denn mein Vater von Bderuf ist, erhobenen Hauptes sagte, „Deckenzwerg“ und die allgemeine Heiterkeit gar nicht verstehen konnte. L. G. Wiebeke

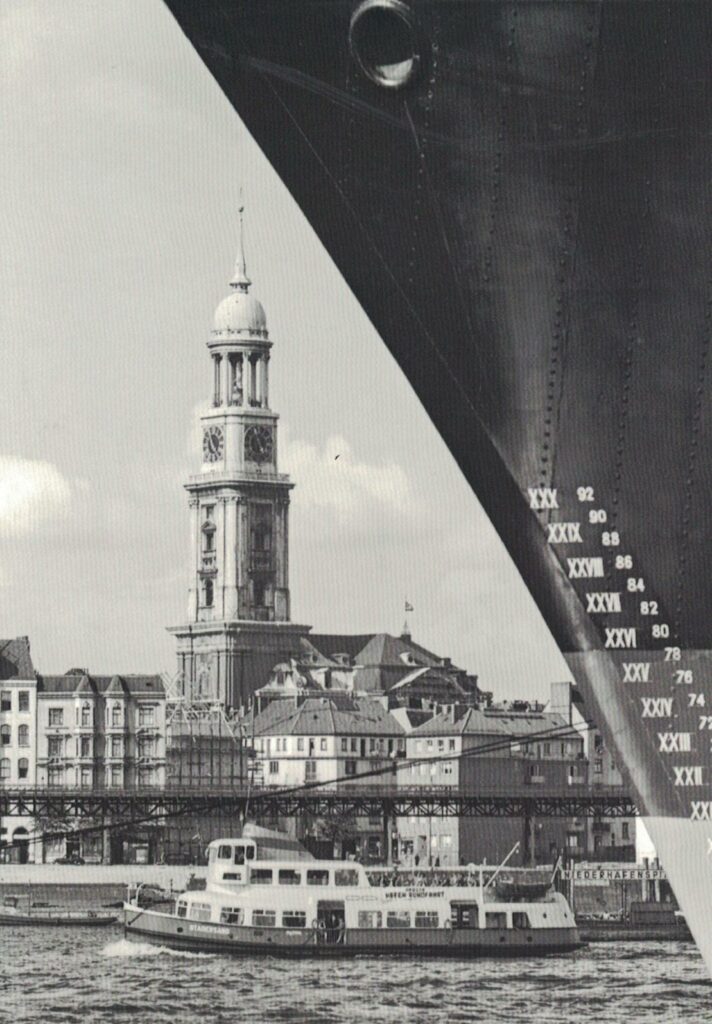

6) Hallo Wiebeke, ich bin eben noch mal vorbeigefahren und habe den aktuellen Stand von Blohm & Voss fotografiert. Es ist nicht wahr, dass beide Schwimmdocks verkauft sind. Eins haben sie noch. Vom anderen Ufer fotografiert sieht das natuerlich nicht so aus, wie auf Deinem Foto. Aber die Kraehne sind noch dieselben. Oder waren es die gleichen? L. G. Jens

7) Hallo Jens, grade ndach da, das ist in der Tat lustig. Ich meine die Ehemals-Ökosan-Rechnung, nicht den fuenfseitigen Schrieb von der IFB, von dem ich mir bisher erst die ersten zwei Seiten angetan habe; man will sich ja nicht vollends die Laune verderben. Worauf fuehrst du zurueck, dass die das mit derartigen Enthusiasmus und Einsatz durchzusetzen versuchen? Man sollte meinen (ich jedenfalls), drei Fuenftel der Empfaenger*innen knicken eh ein und zahlen die Kohle auf Raten zurueck, einem Fuenftel koennen sie nix, und das verbleibende renitente Fuenftel ist die Muehe nicht wert, jedenfalls nicht, was die Summen angeht, um die es da geht. Man hat fast den Eindruck, den IFB-Federfuchsern geht selber der Arsch auf Grundeis, aber wer atmet ihnen da von hinten auf die Ohren? Und vor allem warum? Angesichts dessen, dass das alles ja sowieso (fast) unter Ausschluss der indifferenten Oeffentlichkeit stattfindet und eine gerichtliche Niederlage von dir und deinesgleichen deshalb ja nicht mal abschreckende Wirkung hat. Ich bitte um Interpretation. L. G. . Wiebeke

8) Hallo Wiebeke, falls Du also jemals einen autobiografischen Text [von einem Buch will ich gar nicht schreiben] in Angriff nehmen willst, dann solltest Du den Titel: „Mein Vater, der Deckenzwerg“ nehmen. Du koenntest es natuerlich auch mit dem Schwimmer probieren, allerdings ist „Mein Vater, der Elbdurchschwimmer“ kein Erfolgstitel, das muesste dann schon: „Mein Vater, der Atlantikdurchschwimmer“ sein. Eine Spur, die aber ins Abseits fuehrt und da willst Du ja bestimmt nicht hin. Und das alles koennte man auch „Die Tochter des Deckenzwergs“ nennen, auf Deine Schwester bezogen koennte ein Buch von ihr dann heissen: „Die Tochter des Deckenzwerges, die es einmal besser haben wollte oder sollte“ was natuerlich ziemlich lang ist. Aber lang, so scheint es mir, ist heute modern. Ich habe, da war ich aber schon in der vierten Klasse, sagen muessen, mein Vater sei Prokurist. Das, so wurde mir eingeschaerft, sei ein ziemlich wichtiger Mann, das, wie sich spaeter herausstellte auch nicht richtig war, denn er war der Prokurist einer ganz kleinen Maschinenfabrik und Prokurist war er nur geworden, weil sein Chef Wilhelm Busch [der hiess wirklich so] sich mehr mit seinen Urlaubsbreisen [Geschaeftsreisen nannte er das] beschaeftigte, als sich im Betrieb mit dem Unterschreiben von Briefen zu beschaeftigen. Wilhelm Busch haette sicher „Die Partei“ [Urlaub muss sich wieder lohnen!] gewaehlt, waehrend mein Vater, als ehemaliges NSDAP Mitglied lieber Erich Mende [ebenfalls ehemaliges NSDAP Mitglied steht zu vermuten, ich habe es nicht ueberprueft, nee passt nicht, war noch zu jung, war erst 17 Jahre alt] gewaehlt hat. Und am Sonntag haben meine Eltern zusammen im Bett die »Welt am Sonntag« gelesen. Gerade ist der Tuermer mit seiner Trompete fertig geworden und es scheint mir an der Zeit, Dich nicht laenger zu quaelen. Das war der Text zum Dienstag fuer die Tochter des Deckenzwergs und nicht der Text für die Schwester, ebenfalls Tochter des Deckenzwergs, die es einmal besser haben sollte, schoene Gruesse auch vodm Erbeerschorsch. L. G. Jens

9) Hallo Wiebeke, grad habe ich Dein Foto von Blohm & Voss wieder hochgeladen und auf die Seite gestellt. Dabei ist mir aufgefallen: Man sieht den Schatten der Haende der Fotografierenden, deswegen kommt jetzt das Lied, das meine Freundin immer zitiert, wenn sie sich ueber eine Saengerin aus der DDR lustig machen will. Dann singt sie die Zeile: „Sind so kleine Haende, winzige Finger dran“ den Rest habe ich vergessen, bzw. verdraengt. Ich fand das Lied immer ganz schoen. So unterschiedlich koennen Geschmaecker sein. L. G. Jens

10) Hallo Wiebeke, ich guck ja im Moment viel Fernsehen. Am Sonntag gab es bei Arte noch mal »Fahr zur Hoelle Liebling«, den ich sehr gerne mag. Im Abspann des Filmes taucht der Name Jim Thompson auf. Das war mir frueher nie aufgefallen. Jim Thompson spielt den alten Ehegatten von Velma [Charlotte Rampling]. Es handelt sich tatsaechlich um den Autor dieser wunderbaren Buecher, den ich versucht habe, Dir schmackhaft zu machen. Und das zweite Erlebnis will ich auch nicht verschweigen. Es gibt ja diese Amis, die ueber die Weltwunder Filme machen und die dann berichten, was sie Neues gefunden haben. Darunter eben dieser Film ueber die Bauplaene der Cheops Pyramide die hundert Kilometer entfernt gefunden wurden. Auf Papyrus geschrieben. Ham sie entziffert. Ungefaehr fuenftausend Jahre altes Speichermedium. Gleichzeitig ist meine externe Festplatte, das Speichermedium der Gegenwart, von einem Brett, zwanzig Zentimeter ueber dem Fußboden liegend, heruntergefallen und ist tot. Kann nicht wiederbelebt werden. Da hatten es die alten Aegypter doch viel besser. L. G. Jens

11) Hallo Wiebeke, eben im Briefkasten: ein Brief von EWS. Ich bin jetzt mit 1.968 Kwh pro Jahr in der Stromverbrauchsgruppe A, sehr gut, schreiben sie mir aus dem Schönau-Schwarzwald. Im Vorjahr waren es 1.979 Kwh. Aber der wichtigere Brief kommt vom Bezirksamt Hamburg Mitte. Und da habe ich, was ich von der Stasi gelernt habe, den Umschlag so aufgemacht, dass mann ihn auch wieder verschliessen kann, ohne das die Betreffende oder der Betreffende es merkt. Die Nachricht ist folgende: Sie haben Briefwahl beantragt (Lob) und dabei folgende, von der Meldeanschrift abweichende Versandanschrift angegeben.„Bitte prüfen Sie die gespeicherten Angaben auf deren Richtigkeit und wenden sich bei Fehlern an die im Briefkopf angegebene Wahldienststelle. Ist der Versand an die oben genannte Adresse richtig, müssen Sie nichts weiter tun.“ Die oben angebene Adresse ist per E Mail und freundliche Gruesse schicken sie auch. Da ist mir natuerlich sofort das Zitat von Horst Urich Sass in den Kopf gekommen, als er am Flughafen Hamburg, zweimal Hamburg gelesen hatte und gemeint hatte: „Was muessen diese Idioten zweimal Hamburg schreiben!“ L. G. Jens

12) Hallo Wiebeke, die wichtigste Antwort zuerst (Die gilt natuerlich nur fuer die Jahrzehnte von 1949 – 1987): Meine Eltern, aber die sind beide schon lange tot. (1979 + 1987). Und die haben die FDP gewaehlt, weil dort die meisten von den Mitgliedern waren, deren Mitglieder sie vorher waren. Ich will nicht ungerecht sein. Meine Mutter hatte es nur bis zum Deutschen Frauenwerk geschafft. Wer nun die FDP in Hamburg waehlt, weiss man aus der letzten Hamburger Buergerschaftswahl. Die Einwohner von Blankenese. Ueberall sind sie an der Huerde der Prozente gescheitert, nur nicht die Kandidatin aus Blankenese. Ob der Adel angekauft, geliehen oder nur angeheiratet ist ― wie bei der Kekstochter in Bruessel, habe ich nicht ueberprueft. Gestern Abend jedenfalls hat es hier von Kindern (Fryday fuer Future) nur so gewimmelt, aber die Parteien schaetzen sich gluecklich, die Kinder duerfen ja noch nicht waehlen. Die Brieftraegerin muß ich in Schutz nehmen. Mir fallen bestimmt noch Argumente ein. Nur im Moment nicht richtig. Hast Du gesehen, wie Armin aus Aachen, die beiden Kinder angelogen hat? L. G. Jens

13) Hallo Jens, apropos Wahl, meine Briefwahlunterlagen sind am gleichen Tag bei mir angekommen wie der Brief, in dem nachgefragt wurde, ob es mit der Adresse auch seine Richtigkeit hat, wie bei dir. Und wenn ich nun gesagt haette, halt, nein, da ist ein Fehler drin? Diese Unterlagen waeren doch nie und nimmer ein zweites Mal rausgeschickt worden. Und weil wir hier in Sachsen-Anhalt sind, hat die Brieftraegerin diesen Brief, der nur persoenlich und gegen Vorlage des Ausweises usw. usf. ausgehaendigt werden darf, einfach in den (unabgeschlossenen) Briefkasten gestopft. Um deine Festplatte tut es mit Leid; ich hoffe, da ist nichts Unersetzliches verlorengegangen. Und mit dem Papyrus hast du natuerlich recht. Wobei aber dazu gesagt werden sollte, dass auch dieser Papyrus schon laengst vergammelt waere, wenn er irgendwo rumgelegen haette. Wahrscheinlich wurde er an einem luftdichten, staubtrockenen, abgeschlossenen Ort gefunden (z.B. einer Pyramide).

Wenn du deine Festplatten in einer Pyramide deponieren wurdest, waeren sie vielleicht nach 3000 Jahren noch so gut wie neu. Und zu guter Letzt: Wenn das ein echtes Wahlplakat waere, waere das glatt ein Grund, die FDP zu waehlen. Andere Gruende gibt’s ja nicht. Wer waehlt diese Partei, frage ich mich seit Jahrzehnten? L. G. Wiebeke

14) Hallo Jens, hei. Was ist mit dir? Ungewoehnlich langes Schweigen. Ich fuer meinen Teil bin seit 10 Tagen in Prag. Vor ein paar Tagen war ich in Mariánské LáznÄ / Marienbad, weil da die Ausstellung stattfindet, an deren Vorbereitung ich beteiligt bin, und ich musste natuerlich sofort an den Film denken, den ich nie verstanden habe und auch strunzlangweilig finde. Das ehemalige Kurhotel, in dem die Ausstellung stattfindet, sowie ueberhaupt die Stadt selber sind aber durchaus einen Film wert. Leicht runtergekommener oesterreichischer k.- u.-k.-Bombast mit Art Deco-Touch; sieht alles aus wie in dem Film von Wes Anderson, Grand Hotel Budapest, den du wahrscheinlich nie gesehen hast (muss man auch nicht). Wes Anderson hat, glaube ich, alles nachbauen lassen, aber er haette auch einfach im Hotel HvÄzda in Marienbad filmen koennen. Goldene Fahrstuehle mit goldenen Zahnradgetrieben in offenen Fahrstuhlschaechten. Habe ich noch nicht fotografiert, das kommt aber noch. Sag doch mal piep. L. G. Wiebeke

15) Hallo Wiebeke, so ging es mir auch. Aber ich glaube, da gabs auch nichts zu verstehen. Aber: schwarzweiss Fotografie und CinemaScope [und noch das Streichholzspiel 1/3/5/7 und wer das letzte Streichholz zieht, hat verloren, oder war es umgekehrt?] und ausserdem sehen die Frauen doch sehr attraktiv aus, und deswegen haben wir Jungs, die sich fuer was besseres hielten, diesen Film gerne angesehen und natuerlich auch den von Wes Anderson, wo ich mich immer gefragt habe, was diese verschiedenen Formate eigentlich sollen? Meine Doppelanfrage [bezueglich Wohnraum in Berlin] hat mich doch mal wieder in meinen Vorurteilen bestaetigt. Junge Frauen wollen alle, auch wenn kein Platz ist. Doch sobald sie die 40 ueberschritten haben, schon ist es vorbei. Bei Berlin faellt mir noch das Desaster mit den Wahlzetteln ein. Das hat aber die Titanic schon im März 1990 vorhergesagt, wie Du in der Anlage sehen kannst. L. G. Jens

16) Hallo Wiebeke, ich hab mal wieder was abgeschrieben, weil diese Fotokopien so schlecht zu lesen sind und natuerlich auch, damit die Kinder sie auch finden, falls sie denn auf die Idee kommen sollten, zu suchen. Ein Text, den Fritz Teufel [der mit der Wahrheitsfindung] mal geschrieben hat und in einem Buch erschienen ist, in dem auch andere Knackis, u. a. einer, der sich vom Anarchisten zum Realsozialisten und Schriftsteller verwandelt hat, dessen Krimis ich aber nie gelesen habe [bzw. immer nur den Anfang] [Robert Jarowoy]. Beide inzwischen in Freiheit und verstorben, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren und muss mal schnell zur Blutabnahme in die Praxis, wo ich schon seit 1983 bin (damals habe ich mir immer die gelben Zettel bei ihm abgeholt und war heilfroh, dass ich nicht wirklich krank war) und die zahlreiche Personalwechsel hinter sich hat [Karl Heinz Roth u.a.] und hier nun der Link auf das »Maerchen von Ali und Fatima«. L. G. Jens

17) Hallo Jens, diese Email musste ich zweimal lesen, bis sich mir erschlossen hat, wovon du eigentlich redest. Erst dachte ich, huch, ich habe ein Buch geschrieben? Das ist mir neu. Aber irgendwann fiel der Groschen dann doch. Freut mich, dass was Lesenswertes dabei ist. Aber was diesen Film betrifft: Das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass der noch nicht auf die Muellhalde gewandert ist, oder? In welchem Format wurden solche Fernsehbeitraege denn eigentlich gefilmt? Nicht lachen, ich weiss es wirklich nicht. Die beiden Schreiben von deinem Anwalt lese ich morgen, sonst kriege ich schlechte Laune, und das will man ja nicht zum Feierabend. Ich meinerseits habe seit meiner „das kann doch nicht wirklich von Ihnen sein; ich wittere Betrug“-Email von vor zwei Monaten nichts mehr von der IFB gehoert. Aber die naechste Frechheit wird kommen; da koennen wir von ausgehen. Wie ist denn der Stand der Dinge bei D.; weisst du das? Zu deiner letzten Email: Robert Jarowoy kannte ich fluechtig, weil wir gemeinsame Bekannte hatten; schien mir ein netter Kerl zu sein, aber als Schriftsteller wenig beeindruckend. Fand ich jedenfalls. Im Gegensatz zu seinem Kampfgefaehrten Peter-Paul Zahl, mit dem ich ihn manchmal verwechsle, obwohl der eine ganz dick war und der andere ganz duenn. Gaehn. Wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, bin ich etwas braesig im Kopf. Ich habe den halben Tag Bilderrahmen lasiert, und jetzt ist mir schummrig vom Terpentin. Aber ich wollte nicht auch noch beim Malen und Lackieren eine Maske aufsetzen, wo man doch eh schon staendig mit so einem Kaffeefilter auf der Nase rumlaeuft. Also demnaechst mehr. Sag mal, wieso gehst du denn zum Blutabnehmen, wenn man mal fragen darf? L. G. Wiebeke

18) Hallo Wiebeke, dann fange ich mal von hinten an. Blut abnehmen, weil mein Hals irgendwie geschwollen ist und der Nachfolger von Karl Heinz Roth nach einem Blick in meinen Rachen auch nicht wußte, warum mein Hals geschwollen ist. Mit der Muellhalde, das traue ich weder dem WDR noch dem NDR noch Radio Bremen zu. Da sitzen die Gralshueter der Fernsehgeschichte, die schmeissen so was nicht weg. Den Film von Ulrike Meinhof ― Bambule ― haben sie ja auch nicht weggeschmissen und dann doch noch in irgend einem Nachtprogramm mal gezeigt. Im Studio haben sie mit großen Ampex Kameras gearbeitet, die mit zwei Zoll breiten Magnetbändern gearbeitet haben. Aber wenn sie in der Fabrik in Berlin-Kreuzberg bei DTW [nicht fuer dich aber fuer die Nachwelt: eigentlich De Te We, die Abkuerzung fuer Deutsche Telefon Werke, in Berlin 36, Wrangelstraße 100, die haben das Telefon W 48 gebaut] gedreht haben, dann sicher auf 16 mm Film, vorwiegend mit der Arri BL, aber auch mit der Aaton und der Eclair [aus Frankreich], die beide im Einsatz waren. Eine schoene Kamera. Die Eclair. Die 120 m Kassetten waren klasse. Da mußte man nicht die ganze Zeit im Dunkelsack rumfummeln, wenn man den Film in die Kassette eingelegt hat. Meist auf Umkehroriginal gedreht, manchmal aber auch mit Negativ Film. Die beiden Schreiben des Anwalts dienen eher der Erbauung und der Aufmunterung. Merkwuerdiger Weise hat bisher in Hamburg kein Sturm der Entruestung stattgefunden. Im Gegenteil. Wie ein Film von Bergmann: »Das Schweigen«. Der bescheuerte Innensenator [der aus Hamburg, nicht der aus Berlin von dem Wolfgang Neuss mal gedichtet hat: „Der Innensenator muß immer ne schnelle Fehlbesetzung sein“ oder so] laesst an der Flora immer die Beamten die Schrift uebermalen. Zugelernt haben sie nix. Und dann hat er auch noch zur Corona Rueckzahlung oeffentlich gesagt, dass die Leute, die dieses bekommen haben, ja auch in Raten zurueckzahlen koennen. L.G. Jens

19) Hallo Wiebeke, wird erledigt, ich freue mich ueber jede Begegnung mit Dir! Vorbeikommen immer! Gestern ist mir doch was Komisches passiert. Wieder ein Baustein zur Theorie des Aelterwerdens. Ich habe mit grosser Neugier das Buch, das Du mir geschenkt hast [das von den Scherben] bis zur letzten Seite gelesen. Manchmal hatte ich dabei den Eindruck, dass es sich um Wiederholungen handelt. Ich habe das meinem Gedaechtnis angelastet, da sind ja eine Menge Kenntnisse ueber Ralph und Gert Moebius angehaeuft. Irgendwie kam mir gestern die Idee, doch mal in meinem Buecherregal zu stoebern. Und siehe da, dort ist die Ausgabe von 2005 mit einem anderen Umschlag, den selben Texten und zehn Seiten dicker und sonst identisch, nicht mal die Schrift wurde veraendert. Das die Ausgabe etwas anders ist, kommt daher, das einige Bilder hinzugefuegt wurden. Wer haette das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Den einen Text, den ich doof fand in der Neuausgabe, fand ich auch schon in der letzten Ausgabe doof, aber diesmal habe ich drei Seiten mehr gelesen, bevor ich abgebrochen habe. Jetzt kommt noch der Satz ueber Mae West, deren Auftritte in den verschiedenen Filmen ich immer sehr gemocht habe. Da hat jemand ueber sie geschrieben . . . „Sie verliert ihren gut Ruf den sie nie vermisst“. L. G. Jens

20) Hallo Wiebeke, der Brief ist im Kasten. Der Briefkasten, den ich sonst immer benutze, ist seit die gegenueber liegende Kirche in einen Laden umgebaut wird und sie deswegen den Briefkasten beseitigt haben, also der Briefkasten am Michel ist nicht mehr . . . wo war ich stehengeblieben? Ach ja, also der Briefkasten [grosse Version] auf dem Großneumarkt [versteckt hinter Hamburgs schoenster Litfaßsaeule], der hat mein Vertrauen nicht erringen koennen, weil er so voll war, dass man die obersten Sendungen gut haette entnehmen koennen. Also ich habe den genommen, der hundert Meter weiter im Alten Steinweg vor der Wirtschaftsbehoerde steht. Der soll ebenfalls um 16.30 Uhr geleert werden. Ich werde das jetzt nicht ueberwachend. Viel Spass beim Lesen, manchmal macht ja auch die Beamtensprache Freude in ihrem Unbeholfensein. L.G. Jens

Ps: Da faellt mir noch das Weihnachtsgedicht fuer die Beamtenkinder ein: „Der Gabentisch ist oed und leer, Die Kinder gucken bloed umher, Da laesst der Vater einen krachen, So kann man auch mit kleinen Sachen Beamtenkindern Freude machen“. [G. Klaut bei Dorle K.]

Mit dem Krachen ist ein bestimmter Laut gemeint, den der Vater [Beamter = Sesselfurzer] mithilfe einer seiner Koerperoeffungen zu Stande bringt.

Aber das kannst Du ja nicht wissen, weil Du kein Beamtenkind gewesen bist. Um den Rassismus rauszukriegen kann man auch was anderes einsetzen. Reimt sich auch mit: Arbeiterkindern -, Angestelltenkindern und Tischlerkindern usw.

21) Hallo Jens, das finde ich super. Zum einen, dass ich dir was geschenkt habe, das du schon hast, ohne dass du’s gemerkt hast, und zum zweiten, weil es einen Jahrmarkt der Moeglichkeiten fuer weitere Geschenke eroeffnet: Zu deinem 90. schleiche ich mich in deine Wohnung, stehle ein Buch, von dem ich weiss, dass es dir gefallen hat, mache einen neuen Umschlag und Geschenkpapier drum, und voilà. [Fremwoerterbuch = sieh da!]. Das erinnert mich ein bisschen an die Leute ― du kennst bestimmt auch welche ― die sich nie erinnern koennen, dass sie einen Film schon mal gesehen haben. 70 Minuten sitzt man mit ihnen vor der Glotze, Dramen spielen sich ab, Ehen gehen in die Brueche, Autos fliegen in die Luft, und in der 71. Minute sagen sie ganz langsam: „Ich glaub, den kenn ich schon.“ L. G. Wiebeke

22) Hallo Wiebeke, das klingt ja ganz traumatisiert. Man spuert die Gedanken, die Dir dabei durch den Kopf gegangen sind. Da faellt mir sofort die Geschichte von dem Kind (weiblich) ein, das nach ihrem Berufswunsch befragt wird und es, wie aus der Pistole geschossen antwortet: Lehrerin! Auf die Frage warum, kommt die Antwort: Dann kann ich Kinder zwiebeln! Was natuerlich uebersetzt heisst: Kinder quaelen. Ich hab das nur hier hingeschrieben, weil ich natuerlich annehme, dass Du noch nie Kinder gequaelt und noch nie den Wunsch gehabt hast, dieses zu tun, was ich von mir aber nicht behaupten kann. Uebrigens zu dem Scherben Buch mit dem neuen Umschlag und Deiner Receycling Idee der Wiederaufarbeitungs-Verwertung ist mir aufgefallen, das es sein koennte, das das Buch doch nicht so gut ist, wie ich erst angenommen hatte. Und zwar aus folgendem Grund: Buecher, die ich vor 15 Jahren gelesen und fuer gut befunden habe, wuerden mir, trotz fortgeschrittenen Alters, sofort in Erinnerung kommen, Alzheimer her oder hin. Da dies bei selbigen Buch nicht der Fall ist, laesst mich auf die Idee kommen, dass es damals bei mir keinen bleibenden Eindruck erzeugt und hinterlassen hat. Bei der »Insel des zweiten Gesichtes« [fuer die Nachgeborenen von Herrn Albert Vigoleis Thelen] ist das ganz anders. Alle Saetze, die Du der Lehrerin [oder dem Lehrer] in den Mund gelegt hast, sind sehr glaubwuerdig. Nur Dein letzter Satz sorgt fuer Irritationen. Als ich noch Lehrer in der Schule selbst erlebt hatte, haben sie niemals die Seitenzahl, die ausreichend sein sollte, angegeben, sondern immer nur die Zeit, die zur Verfuegung stand. Heute morgen habe ich [extra nur fuer Dich] Deutschlands [oder vielleicht Hamburgs] schoenste Litfasssaeule und den Briefkasten, in den ich immer die Briefe werfe, die ich an Dich schicke, fotografiert. L. G. Jens

23) Hallo Jens, das ist doch gar nicht maennerfeindlich, hoechstens eltern- oder trinkerfeindlich. Ich versteh das so, dass Mama hingefallen ist, weil sie auch schon stramm ist. Das waer doch mal ein Gedicht zum Interpretieren im Deutsch-Leistungskurs: „Wie kontrastiert der Autor das Verhalten der beiden Eltern? Laesst seine Schilderung Rueckschluesse auf seine eigene Haltung zu den Ereignissen zu? Welche Reaktion will er damit beim Leser hervorrufen? Und handelt es sich hier Ihrer Meinung nach um eine individualistische Zustandsbeschreibung oder um einen gesellschaftskritischen Kommentar? Mindestens 4 Seiten, bitte.“ L. G. Wiebeke

24) Hallo Jens, danke! Ich fuehle mich geehrt, dass ich persoenlich die Adressatin dieses Aufsatzes bin. Und das ist schon die 11. Epistel? Da habe ich einige der ersten 10 moeglicherweise verpasst. Das wird nachgeholt. Eine Ergaenzung zum Thema „Mobiltelefone in Drehbuechern“: Ich habe letztens ein Interview mit einer Krimiautorin gelesen, in dem sie Folgendes sagt – ich uebersetze aus dem Stegreif: „Mehr und mehr Krimis spielen in der Vergangenheit wegen dieser verdammten Mobiltelefone. Ein immer groesserer Teil der Ermittlungen gruendet sich auf Technologie. Aber die zwischenmenschliche Ebene, die uns an Krimis fasziniert, bleibt auf der Strecke. Man muss nicht mehr fuenf Leute verhoeren, um herauszufinden, wo Joe in der Nacht vom 15. auf den 16. war. Man verfolgt einfach sein Handy. Vor zehn oder zwanzig Jahren, wenn A seine Ex-Freundin gesagt hat, er war nicht bei ihr, und Joe sagt, er war bei ihr, wer hat dann gelogen? Will sie ihn in Schwierigkeiten bringen? Aber jetzt heisst es: „Wir haben Joes Handy. Bei ihr war er nicht.“ Das gilt fuer Fernsehkrimis sicher nicht im gleichen Masse wie fuer Kriminalromane, weil nicht-zeitgenoessische Drehorte das Budget in die Hoehe treiben. Aber ich fand es einen interessanten Gedanken. Ebenfalls interessant ist die Bildsprache, die sich in Krimis und Thrillern um dedn Einsatz moderner Technologien herum entwickelt hat. Von den Boesen oder einem Geistesblitz getrieben hechtet der Held zum naechstgelegenen Computer, um irgendwas rauszufinden, was die Handlung vorantreibt ― vorzugsweise naechtens in einem dunklen Buerohochhaus ― und wildes Rumgetippe auf einer Laptoptastatur macht natuerlich sowohl optisch als auch akustisch wesentlich weniger her als eine ordentliche Verfolgungsjagd.

Also muss Schweiss auf der Stirn her, blaeuliches Licht, ominoeses Gepiepe, blinkende Grafiken und Passwoerter in 36-Punkt, damit auch die Zuschauer zuhause sie gut lesen koennen. Okay, genug Kulturkritik fuer heute. Bis demnaechst.

L. G. Wiebeke

Briefe an Eugen (XLIX-49) Schirmmeister bei Blohm & Voss

(Zeichen: 3.779)

PDF 6 Dezember 1997 HA Wolf Biermann

Briefe an Eugen (XLVIII) Schirmmeister bei Blohm & Voss

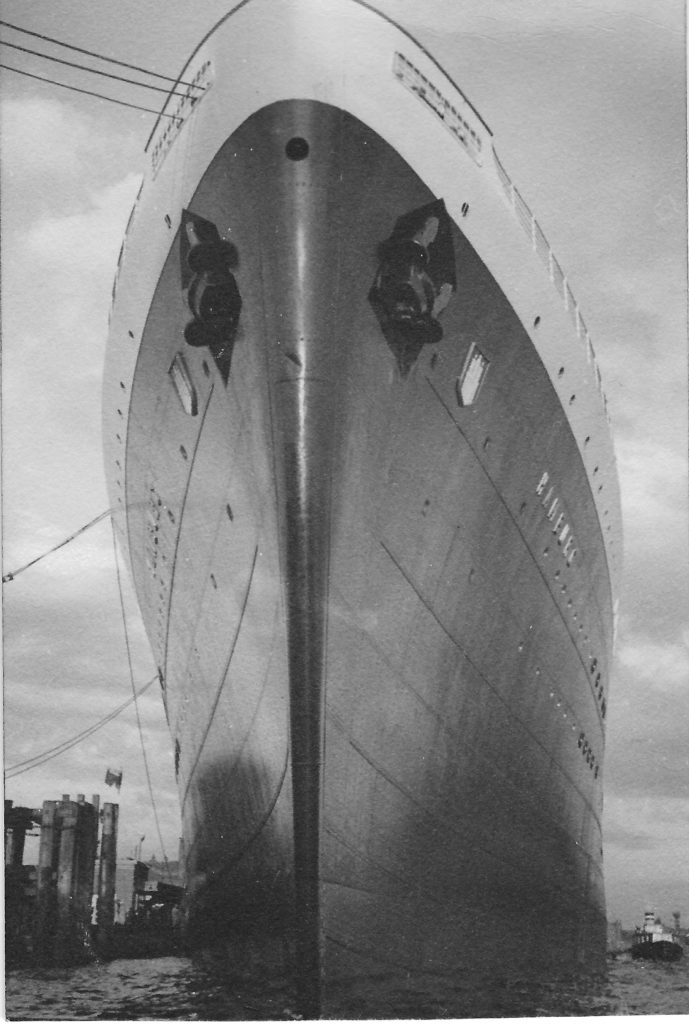

Hallo Eugen, jetzt habe ich mal wieder was gefunden, was Dich vielleicht interessiert. Gefunden habe ich die Beilage in einem Schallplatten Doppelalbum, das ich beim Antiquariat Pabel gekauft hatte: Elektrola: Heinrich Heine, Deutschland. Ein Wintermärchen. Sprecher Richard Münch und Hannelore Schroth. Zwei Schallplatten. Der Vorbesitzer hatte dem Doppelalbum noch zwei Zeitungsseiten beigelegt. Ein Text von Wolf Biermann. Immerhin zwei große Zeitungsseiten.

Das war für ne PDf zu groß und auch nicht so wichtig. Abgeschrieben habe ich Dir nur den kleinen Kasten. Das Hamburger Abendblatt stellt den Autor des Artikels der Leserschaft vor:

Hier ist die Abschrift: Ein Zeitungsausschnitt aus dem Hamburger Abendblatt vom Sonnabend, d. 6. Dezember 1997. Unter der Überschrift „Die Liebe ist eine subversive Waffe“ erscheint ein umfangreicher Text von Wolf Biermann. Immerhin zwei Seiten im Wochend-Journal des Hamburger Abendblattes. In einem Kasten unter der Überschrift „Ein ausgezeichneter Unbequemer“ wird der Autor den Lesern vorgestellt.

„Wolf Biermann wurde am 15.11.1936 in Hamburg geboren. Vater Dagobert war Schirmmeister bei Blohm & Voss; er wurde 1943 in Auschwitz ermordet. Mutter Emma starb 90jährig im Jahre 1994. Wolf Biermann besuchte bis zur 10. Klasse das Heinrich-Hertz-Gymnasium und wechselte 1953 auf ein Internat bei Schwerin. Er studierte Politische Ökonomie. Philosophie und Mathematik in Ostberlin und wurde SED-Kandidat. Von 1957 bis 1959 arbeitete er als Regieassistent am Berliner Ensemble. 1960 begann seine Karriere als Liedermacher. 1963 beschloss die SED, ihn nicht als Mitglied aufzunehmen. 1964 folgte die erste Konzertreise im Westen Deutschlands.

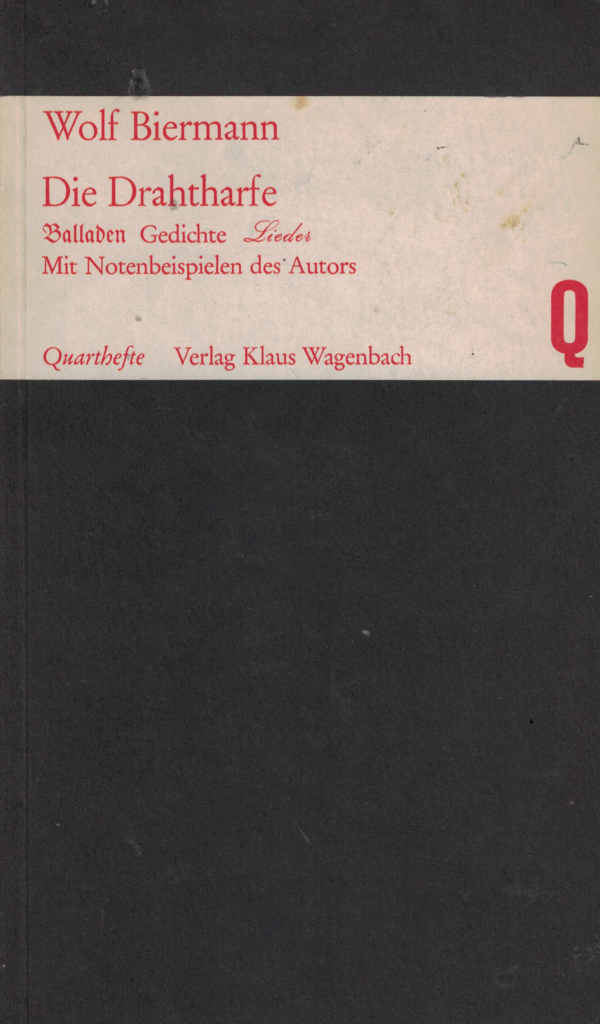

Nach der Veröffentlichung des Gedichtbandes „Die Drahtharfe“ in der Bundesrepublik erteilten die DDR-Behörden 1965 ein Auftritts- und Ausreiseverbot. Biermann veröffentlichte zahlreiche Langspielplatten in der Bundesrepublik. Das SED-Regime nahm eine genehmigte West-Tournee zum Anlaß, ihn 1976 auszubürgern.

Biermann wurde mit dem Hölderlin-Preis (1989), dem Büchner-Preis (1991) und dem Heine-Preis (1993) ausgezeichnet. 1994 übersetzte er „Der große Gesang des Jizchak Katzenelson vom ausgerotteten jüdischen Volk“. Das Manuskript wurde im KZ Vittel in Flaschen vergraben und später gefunden.

„Vielleicht das Wichtigste, das ich im Leben gemacht habe“, sagte er 1996 im Journal Interview. Biermann lebt seit 1977 in Altona. Der vorliegende Text wurde mit freundlicher Genehmigung des Autors gekürzt.“ (siehe pdf)

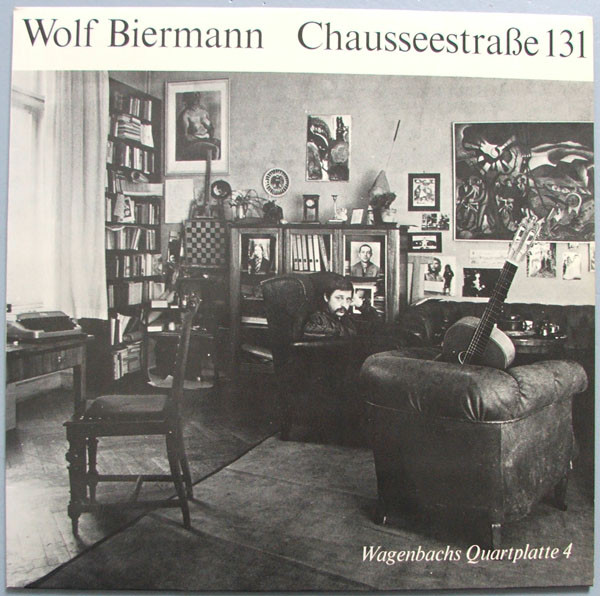

Hallo Eugen, ja richtig. Da könnte man rumkritteln: „Biermann veröffentlichte zahlreiche Langspielplatten in der Bundesrepublik.“ So zahlreich dann doch wieder nicht. Es waren fünf LPs: 1965 Wolf Biermann bei Wolfgang Neuss und (Philips Twen) (die hatte ich mal, hab sie aber verschenkt) (habe mir dann später in der Plattenrille eine Nachpressung gekauft, ohne Twen.) 1968 Chausseestraße 131 bei Wagenbach. (die hatte ich mal, hab sie aber verschenktt und mir später noch mal eine Nachpressung in der Plattenrille erstanden.) 1973 Warte nicht auf bessre Zeiten CBS 1975 Liebeslieder CBS 1976 Es gibt ein Leben vor dem Tod CBS (die hab ich sogar doppelt)

(Ausgebürgert aus der DDR am 16. November 1976. In welchem Monat des Jahres 1976 die Firma CBS die Platte herausgebracht hatte, konnte ich nicht herausfinden. (CBS-81259-A)

Aber nein. Ich bin über den »Schirmmeister«, den Beruf des Vaters, gestolpert. Ich finde dieses Wort nicht in meinem Wörterbuch. Auch mein VEB Duden von 1984 aus Leipzig und der Kluge aus Berlin und New York von 1995 geben keine Auskunft über diesen Beruf.

Erst im deutschen Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm (DWB) gibt es einen Hinweis auf die Wortbedeutung: »Schirmmeister« kommt aus dem Mittelalter und meint einen »Fechtmeister«.

Das ließ mich dann doch stutzen. Dagobert Biermann ein Fechtmeister? Kaum zu glauben. Meine Vermutung: Ein Druckfehler des Hamburger Abendblattes.

Meine Vermutung, es handelt sich um einen Schirrmeister, führt ebenfalls in die Irre.

Er deutet in Richtung Militär.: „Als Schirrmeister bin ich für die Wartung und Instandsetzung der Fahrzeuge, Waffen und Funkgeräte zuständig. Ersatzteile werden aus Deutschland geliefert oder entsprechend dezentral vor Ort beschafft“, erklärt Hauptfeldwebel Max T. von der Bundeswehr. Auch eher unwahrscheinlich.

Aber: Es gibt den Schirrmeister auch anderswo. Zum Beispiel beim THW.

In einigen Veröffentlichungen hat Dagobert Biermann die Berufsbezeichnung Schlosser, oder auch Maschinenschlosser bekommen. Maschinenschlosser bei Blohm & Voss.

Als Dagobert Biermann ermordet wurde, war Wolf Biermann erst sieben Jahre alt, J.

Briefe an Eugen (XVI-16) Neue Filmkunst Walter Kirchner + VEB Progress Film Verleih

(Zeichen 5.654) Briefe an Eugen (XVI) Neue Filmkunst Walter Kirchner

PDF Briefe an Eugen (XVI) Neue Filmkunst

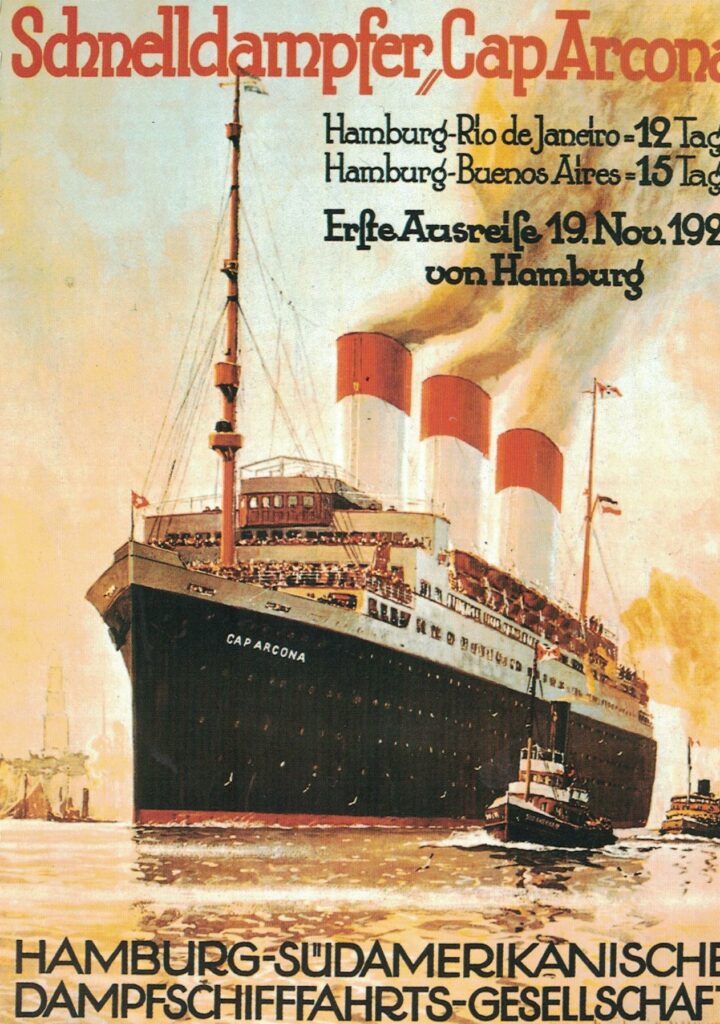

Hallo Eugen, der Film »Titanic« wurde 1942-43 hergestellt. Geplante Dreharbeiten vom 12. 03. 1942 – Oktober 1942. Im April 1963 brachte ihn der Verleih: »Neue Filmkunst Walter Kirchner« aus Göttingen ins Kino.

Zu jedem Film dieses Verleihs wurde ein Programmheft erstellt: »Kleine Filmkunstreihe Nr. 30«. Die Redaktion dieser Hefte hatte Fritz Puhl. Die Zusammenstellung und der Text stammt von Wolfgang R. Langenbucher. Die Graphik stammt von Hans Hillmann und Isolde Baumgart. Leider habe ich das Programmheft nicht einzeln, sondern nur in der gebundenen Fassung. Deswegen kommt hier eine Abschrift aus selbigem Heft Nummer 30:

Abschrift: „Mehrmals in der Geschichte des Films hat die Tragödie des Ozeanriesen TITANIC vor der Kamera ihre Nachgestaltung erfahren. Zum erstenmal bereits im Jahre 1913 in Dänemark durch Augustus Blom (unter dem Titel „Atlantis“, nach dem gleichnamigen Roman von Gerhard Hauptmann); zum bisher letztenmal in Amerika durch Jean Negulesco („Der Untergang der Titanic“, 1953).

Der deutsche Film TITANIC entstand 1942/43. Er hat ein so bewegtes Schicksal gehabt, daß er selbst Gegenstand eines Filmes oder eines Romans werden könnte, nicht zuletzt, weil er der Anlaß war für die persönliche Tragödie des Regisseurs Herbert Selpin.

Es begann bei den Außenaufnahmen auf dem im Hafen von Gdingen liegenden deutschen Luxusdampfer CAP ARCONA. Schon während der ersten Drehtage kam es zu erheblichen Differenzen zwischen dem Regisseur und einigen Offizieren der in Gdingen stationierten Verbände der deutschen Kriegsmarine.

Sie störten bei Tage die Dreharbeiten, funkten nachts mit ihren Blinklichtern dazwischen und unternahmen am Tage wie bei Nacht schneidige Kaperfahrten auf die Herzen der Statistinnen. Im Kasino von Zoppot ließ Selpin seinem Zorn freien Lauf und nahm, was seine Meinung über das Verhalten des Militärs betraf, kein Blatt vor den Mund.

Ein Kollege und ehemals persönlicher Freund [Walter Zerlett-Olfenius] denunzierte ihn bei dem Präsidenten der Reichskulturkammer, SS-Obergruppenführer [Hans] Hinkel. Nur mit Mühe und Not konnte verhindert werden, daß man Selpin bereits vor Abschluß der Außenaufnahmen verhaftete.

Kaum waren jedoch die Aufnahmen in Gdingen beendet, mußte Selpin — die übrigen Arbeiten an dem Film waren noch im vollen Gange ― vor einem Ehrengericht erscheinen. Er lehnte es ab, seine Äußerungen zu widerrufen.

Damit war sein Schicksal entschieden. Seine Verhaftung erfolgte am 30. Juli 1942. Zwei Tage später, am Morgen des 1. August, fand man ihn tot in seiner Zelle. Alles war so arrangiert, daß man auf Selbstmord schließen sollte. Fotos des Ermordeten erwiesen später jedoch, das man ihn erwürgt hatte.

Selpins Freunde glaubten keinen Augenblick an die Selbstmord-Version. Es kam zu Sympathiekundgebungen, den ersten öffentlichen Protesten der „Kulturschaffenden“ gegen die Gewaltmethoden des Dritten Reiches. Mitarbeiter, die als Selpin-Gegner bekannt waren, wurden offen boykottiert ― bis Goebbels durch Anschläge in den Ateliers mit allem Nachdruck vor weiteren ähnlichen Kundgebungen warnen ließ.

Am Vorabend des Tages, an dem trotz der „Affaire Selpin“ der Film uraufgeführt werden sollte, zerstörte ein Bombenangriff in Berlin das Kino und die bereitliegende Uraufführungskopie. Das war für Goebbels eine willkommene Gelegenheit, den Film endgültig „bis nach dem Kriege“ zu verbieten — angeblich, um die Nerven der Kinobesucher zu schonen.

Die noch vorhandenen Kopien und das Negativ wurden unter Verschluss getan und galten seitdem als verschollen. Erst im Jahre 1949 fand man eine Kopie des Films wieder und ließ ein neues Negativ anfertigen. Der Film lief an — und mußte schon nach kurzer Zeit wieder abgesetzt werden.

Die Engländer hatten, obwohl der Film von dem damaligen amerikanischen und französischen Film-Kontroll-Organen freigegeben worden war, die Aufführung gesperrt und die Zurückziehung der Vorführgenehmigung verlangt. Ihrer Ansicht nach war der Film eine Verunglimpfung der White-Star-Linie wie überhaupt ein Werk von allgemein antibritischer Tendenz.

Erst nachdem die Amerikaner selbst einen Titanic-Film herausgebracht hatten, wurde der Film endgültig freigegeben und konnte nun — im Jahre 1955 ― ungehindert gezeigt werden.

Für die heutigen Betrachter ist die Frage, welcher Nation Reederei und Besatzung der TITANIC angehörten bedeutungslos geworden. Die Ursachen der Tragödie — skrupelloses Gewinnstreben und blinde Rekordsucht ― haben keine Nationalität. Gewiß hätte Goebbels keine Millionen für den Film aufgewendet, wenn er in dem Stoff nicht Möglichkeiten gesehen hätte, den rücksichtslosen Geschäftsgeist in den „westlichen Plutokratien“ darzustellen.

Andrerseits: die Vorgänge, die der Film schilderte, haben sich ja in der Tat abgespielt. Börsenspekulationen standen durchaus — wenn sie auch nicht die einzigen Antriebsmomente für die Rekordfahrt waren — im Hintergrund der Ereignisse.

Ebenso gab es an Bord ― wenn auch die verschiedenen privaten Schicksale frei erfunden sind ― einen 1. Offizier mit Namen Petersen und einige andere, die den Kapitän wiederholt vor den Gefahren des eingeschlagenen Kurses warnten. Auch die Darstellung der Verhaltensweise des Kapitäns und des massiven Druckes, der auf ihn ausgeübt wurde, entspricht den Tatsachen.

Der Grund dafür lag letzten Endes, neben den Finanzspekulationen, in dem damals gerade zwischen englischen und und deutschen Reedereien geführten Wettstreit um die Vorherrschaft im Personenverkehr über den Atlantischen Ozean.

Der Prestigekampf zwischen den Großmächten hätte — wäre es Selpin und seinen Mitarbeitern um einen reinen „Gott-strafe-England-Film“ nationalsozialistischer Prägung gegangen ― ganz andere Möglichkeiten geboten, als die Vorgänge, die sie in dem Film zeigten.

Doch diese Dinge sind 50 Jahre nach der Katastrophe ohne Belang. Wir sehen heute in dem Untergang der TITANIC mehr als nur einen von bestimmten Menschen verursachten Unglücksfall. Wir sehen in ihm — unabhängig davon, unter welcher Flagge das Schiff fuhr ― ein allgemeingültiges Sinnbild für das Scheitern des Menschen mitsamt seiner Technik an den Gewalten der Natur.

Und gleichzeitig ein eindringliches Beispiel für die Folgen menschlicher Vermessenheit, wie sie sich in den Worten eines Angehörigen der Besatzung ausdrückt, der kurz vor dem Auslauf des angeblich unsinkbaren Ozeanriesen erklärt hatte: „Dieses Schiff könnte selbst Gott nicht versenken!“ Da gibts natürlich noch mehr Texte, aber da hatte ich keine Lust, die alle abzuschreiben, J.

Hallo Eugen, ja, zu Deiner Nachfrage. Vor einigen Jahren habe ich mir mal eine DVD von der Deutschen Fassung von Titanic angesehen. Die war in einem grauenhaften Zustand. Wenn Friedrich Wilhelm Murnau das gesehen hätte. Nicht auszudenken. So konnte er sich nur im Grabe umdrehen, als ich ihm davon berichtete, J.

Hallo Eugen, inzwischen habe ich noch herausgefunden, daß der Film auch in der DDR ins Kino gekommen ist. Der Progress Film Verleih hat ihn 1961 als Reprise herausgebracht. (Heft 102/61). Sogar ein eigenes Plakat wurde dafür gedruckt. Wenn man bedenkt, daß Herbert Selpin bei Friedrich Wilhelm Murnau Hilfsassistent des Aufnahmeleiters beim »Faust« Film gewesen ist, also der Lehrling, dann wundert man sich schon darüber, über die grottenschlechte DVD Kopie, die diese Murnau Stiftung von Selpins Film (war er das überhaupt noch?) auf den Markt gebracht hatte, J.

Hallo Eugen, ja es sollte sich mal jemand, so ähnlich wie Enno Patalas um den Film »Metropolis« von Fritz Lang, mal daran machen und den Film »Titanic« so wiederherstellen, wie er eigentlich hätte werden sollen. Davon, das der Kameramann, Friedl Behn-Grund, ein Talent gewesen sein soll, sieht man bei der Wiedergabe der DVD von der Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung , kurz geschrieben: nichts.

Hallo Eugen, nur um Deine Neugier zu befriedigen. Ja, Selpin hat es bis in die Seite imdb geschafft. Dort findet sich: Text bei IMDB.com: Herbert Selpin (29 May 1904 – 1 August 1942) was a German film director and screenwriter of light entertainment during the 1930s and 1940s. He is best known for his final film, the partly suppressed Titanic, during the production of which he was arrested by Propaganda Minister Joseph Goebbels. He was later found dead in his prison cell. Died under mysterious circumstances, was quite possibly killed by the Gestapo. Dissatisfied with the scenario of the film Titanic (1943), Selpin openly criticized its writer Walter Zerlett-Olfenius and the whole German Navy. Goebbels had him arrested by the Gestapo. Selpin was found hung in his cell the following day. Suicide or murder.

Die Suchmaschine übersetzt: Unter mysteriösen Umständen gestorben, wurde möglicherweise von der Gestapo getötet. Unzufrieden mit dem Szenario des Films Titanic (1943) kritisierte Selpin offen dessen Autor Walter Zerlett-Olfenius und die gesamte deutsche Marine. Goebbels ließ ihn von der Gestapo verhaften. Selpin wurde am folgenden Tag erhängt in seiner Zelle aufgefunden. Selbstmord oder Mord.

Hallo Eugen, das mit dem RMS der Titanic stimmt auch. RMS ist die Abkürzung für: Royal Mail Ship / Royal Mail Steamer = Königlicher Postdampfer. So schreibt das Heft aus dem Hause Walter Kirchner: „In Southhampton, Cherbourg und Queenstown hatte die TITANIC Post aufgenommen; insgesamt lagerten bei der Überfahrt mehr als 3000 Postsäcke in ihren Laderäumen.“

Hallo Eugen, auch das schreibt das Heft aus dem Hause Kirchner: „Die offizielle Totenliste des englischen Handelsministeriums registrierte: von den 323 Passagieren der 1. Klasse wurden 202 gerettet, von den 277 der 2. Klasse 115, aber von den 709 Passagieren der 3. Klassse entgingen nur 176 dem Tod; von der Mannschaft wurden 4 Offiziere und weitere 206 Menschen bei einem Personal von insgesamt 900 Mann Besatzung gerettet.“ Was lernen wir daraus? Nie bei der Besatzung sein und wenn schon mit einem Schiff nach Amerika, dann immer 1. Klassse fahren, J.

Hallo Eugen, nur um Deine Neugier zu befriedigen. Ja. Seit 14. März 1933 war er Mitglied der NSDAP, J.

Hallo Eugen, über die Deutsche Erstaufführung gibt es unterschiedliche Informationen. Zum Beispiel die, dass eine Premiere in Berlin stattfinden sollte. Leider wurde das Kino am Tage der Aufführung mitsamt der bereit gestellten Kopie bombardiert. Der Name des Kinos wird in diesem Zusammenhang nicht genannt. Nun wurden im fraglichen Zeitraum (September – November 1943) eine ganze Reihe von Kinos in Berlin bombardiert. Eine andere Information lautet: Am 17. Dezember 1942 fand im Reichspropagandaminitsterium eine Vorführung statt.J.

Hallo Eugen, ja im Ausland war »Titanic« ein großer, auch finanzieller Erfolg. Premiere in Prag am 12. September 1943 (vermutlich eine untertitelte Version?), am 10. November 1943 in Paris (vermutlich eine französische Synchronisation), am 12. November 1943 in Finnland (Untertitel ?), am 28. Januar 1944 in Schweden (Untertitel ?). Am Ende des Filmes gibt es in der ursprünglichen Fassung eine Gerichtsverhandlung in Hallo Eugen,New York, die in der Version, die die Friedrich Wilhelm Murnau Stiftung vertreibt, fehlt. Die Längenangabe von FWMS ist 2467 m. Noch Fragen? J.

Achso, ja, In der SU kam der Film am 27. August 1949 ins Kino, J.

Hallo Eugen, Du bist ja wirklich unendlich neugierig. Ja, ich habe was über den Kameramann von Titanic, Friedl Behn-Grund gefunden. Bei Hans Helmut Prinzler in seinem Buch: »Chronik des deutschen Films« auf Seite 15 + Seite 385 schreibt er:

„Friedl Behn-Grund, geb. am 26. August 1906 in Bad Bolzin, tgest. am 2. August 1989 in West-Berlin. Kameramann. Zwischen 1925 und 1969 hat er an die 170 Filme photographiert. Sein Faible waren die Hell-Dunkel-Kontraste des Schwarzweiß-Films. »In den 30er und 40er Jahren gehört er zum Kamerastab der Ufa und Tobis. Er gilt als solider Handwerker, dessen Arbeit weniger auf Virtuosität einzelner Einstellungen als auf die Geschlossenheit der Filmdramaturgie zielt. Seine Lichtsetzung orientiert sich an den Standards der realistischen Malerei.« (Michael Esser, Gleißende Schatten, Mannheim 1994), Da hast Du es. Jedenfalls sehen die Fotos bei Alamy und Imago viel besser aus, als die Bilder auf der DVD von FWMS, J.

Hallo Eugen, da hab ich noch was gefunden. Bei Ernst Klee auf Seite 567 seines »Kulturlexikon zum Dritten Reich« und das ist vermutlich kein Witz von ihm. Danach hieß Herbert Selpin eigentlich Herbert Pinsel. Er hat das nur umgedreht, J.

Briefe an Eugen (V-5) Endlich! Die Wahrheit über den Bau der Mauer.

Briefe an Eugen – Die Wahrheit über den Bau der Mauer (V)

Hallo Eugen, Du wirst es nicht glauben. Aber es ist so. Ich habe herausgefunden, sozusagen als erster, warum die Herren in Pankow an jenem Tag, einem Sonntag, alle Maurer der kleinen Republik zusammen gerufen hatten. Sie wollten die größere Republik vor den vielen Nazis schützen, indem sie einen antifaschistischen Schutzwall errichteten.

Damit ist auch die Theorie von Billy Wilder hinfällig, der da in seinem wunderbaren Film 1—2―3 behauptet hatte, die Herren in Pankow haetten diesen Sonntag nur deswegen ausgesucht, weil die Welt nach Washington schaute, um das „Baseball Spiel der Yankees gegen die Senators“ zu sehen.

Filmton wörtlich: „Am Sonntag, dem 13. August 1961, waren die Augen Amerikas auf Washington gerichtet, wo ein Ereignis die ganze Nation in Atem hielt: das große Baseballspiel des Jahres, die Yankees gegen die Senators. Am selben Tag errichteten die Kommunisten durch einen Handstreich eine Mauer zwischen Ost- und Westberlin. Ich erwähne das nur, um zu zeigen, mit welcher Art von Leuten wir es in der Pankower Kreml-Filiale zu tun haben.“

Aber nein, das war es nicht. Ich habe zwar nicht mit letzter Sicherheit den Grund herausfinden können, warum sie diese Mauer gebaut hatten, aber ich bin der erste, der herausgefunden, warum sie nun grade diesen Sonntag im August 1961 dafür ausgewählt hatten: Zur Ehre von Karl Liebknecht!

Das hättsde jetzt nicht gedacht? Meistens feiern sie ja nur seinen Todestag. Aber einmal wollten sie offensichtlich auch seinen Geburtstag feiern. Und das war ebenfalls ein Sonntag gewesen. Ein Sonntag im August. Vor neunzig Jahren. Karl Liebknecht war am 13. August 1871 in Leibzwick (Seyfried) geboren worden.

Und am 13. August 1961 hatte ein »Niemand«, manchmal auch Walter Ulbricht genannt, »was Bullrich Salz für die Verdauung ist Ulbricht für die Weltanschauung«, die Maurer der ostdeutschen Republik zusammen gerufen, kein Werktag sollte verloren gehen, um die westdeutsche Republik vor den Faschisten zu schützen. Wo ist eigentlich der Ulbricht von heute wenn man ihn mal braucht?

Da staunste was? Nein? Aber ja: Der antifaschistische Schutzwall der DDR wurde zur Ehre von Karl Liebknecht zu seinem 90. Geburtstag errichtet. Kannste selber nachsehn. Eben ein Sonntagskind, der Karl. Nun kommst Du, J.

Briefe an Eugen (XXXVIII-38) Die Geheimnisse der deutschen Demokratie.

Hallo Eugen, ich habe den Text in einem alten Kursbuch gefunden. (Kursbuch 56 vom Juni 1979) (gerade 44 Jahre alt geworden). Es gibt ihn leider nicht einzeln. Man muß immer ganze Bücher kaufen. Und das macht die Generation, die letzte, die nach uns kommt, bestimmt nicht. Und deswegen habe ich Dir den Text extra abgeschrieben. Hans Magnus Enzensberger hätte bestimmt nichts dagegen gehabt. Ich habe zwar zweimal Korrektur gelesen, aber der Teufel steckt ja im Detail, wie wir beide wissen. Viel Spass beim Lesen, Jens

PDF (Zeichen35.929) Abschrift aus dem Kursbuch 56

Briefe an Wiebeke (XXXIII-33) Goldglanz

Briefe an Wiebeke (XXXIII) Goldglanz

Hallo Wiebeke, die Zeiten ändern sich tatsächlich. Habe ich gestern bemerkt. Beim traditionellen Weihnachtstreffen der Familie. Sieben große Tafeln Schokolade der Firma Lindt, die mit Nüssen und 300 Gramm schwer hatte ich (der Opa) mitgebracht. Sieben Kinder wurden erwartet, aber es kamen nur fünf. Den anderen Kindern war ein Familientreffen wahrscheinlich zu langweilig gewesen. Erst nachdem alle Kinder nach der Bescherung auch vom Gemüse genascht hatten, kam Opa mit seiner Schokolade zum Einsatz. Ein alter Trick, wie man sich in das Gedächtnis der Kinder einschleichen, einschleimen kann.

Einem Onkel von mir war dies auf diese Weise vor 70 Jahren geglückt. Allerdings nicht in der Weise, in der er sich das selber vorgestellt hatte. Er war Mitglied der Gewerkschaft, welcher, weiss ich nicht, wohnte in Barmbeck und arbeitete bei der GEG, bzw. der Produktion, wie die Firma hieß. Wir Kinder nannten ihn Onkel Guschi. Vermutlich hieß er Gustav. Die Gewerkschafter hatten damals eine eigene Schokoladenfabrik. Meistens machten sie BABETTE Schokolade, aber manchmal auch Sarotti. Ich glaube, der genannte Onkel war in der Wurstfabrik der GEG.

Nach dem Genuss einer dieser Gewerkschaftprodukte, die er aus der GEG mit nach Hause gebracht hatte, wurde mir ziemlich schlecht und ich mußte mich, wie es vornehm genannt wurde: erbrechen. Kotzen, haben wir es genannt. Ob es die vergammelte Schokolade oder die vergammelte Wurst war, habe ich damals nicht herausfinden koennen. Jedenfalls kam beides als Kotze ans Licht.

Was das mit der Zeitenänderung zu tun hat? Ganz einfach. Dazu ist wichtig, das Du weißt, auf welche Weise meine Lindt Schokoladen an die Enkel gelangt sind: Ich habe jedes Kind genötigt, die große Schokolade selbst aus einem Beutel herauszuholen, den ich in der Hand hielt. Insgesamt sind so fünf Tafeln an ihre Empfänger und Empfängerinnen gelangt. Zwei Tafeln wurden den Eltern überreicht, die mir vorher ein Gelübde ablegen mußten, das die zwei Tafeln auch wirklich den betreffenden Personen übereignet werden.

Am nächsten Tag hat die Oma mich telefonisch erreicht und mir mitgeteilt, dass drei Tafeln der Schokolade in ihrer Wohnung verblieben waren, vergessen wurden. Zwei vergessene Tafeln kann man leicht erklären: Mit dem Stress der Eltern beim Aufbruch und dem abgelegten Gelübde. Sie wußten um die Versuchung, derer sie ausgesetzt gewesen wären und haben die zwei Tafeln deswegen einfach vergessen.

Bleibt eine Tafel übrig, die von einem Kind vergessen wurde. Und in dieser Hinsicht haben sich die Zeiten tatsächlich geändert. Vor siebzig Jahren hätte kein Kind eine Schokolade vergessen. Das gab es nicht. Und nun kommst Du.

Apropos vergessen: Heute konnte man, zum ersten mal seit drei Jahren, wieder 2,5 Tage lang, Silvester Böller kaufen. Aber Raketen wie früher gibt es nicht mehr. Sie wurden umbenannt und heissen jetzt, wie auf dem Budni Kassenbon vermerkt: Com. Goldglanz. Das hättsde jetzt nicht gedacht, wa?

Übrigens bin ich mit meinen Untersuchungen, wie man mit dem Tellerwaschen Millionärin werden kann, ein Stückchen weiter gekommen.

In dem Sinne, dass ich die Wohnanschriften der Famlie Kramp in der fraglichen Zeit herausgefunden habe. Wieder mit Hilfe des Scherl Adressbuches von Berlin. Ziemlich unwahrscheinlich was da von Biografen immer wieder erfunden wurde. Sogar angeblich seriöse Quellen (Munzinger) werden dadurch unglaubwürdig. Munziger schreibt, sie sei in Neukölln geboren, also im Süden von Berlin, wo doch die Familie Kramp im Norden von Berlin ihren Wohnort hatte. Berlin Rudow, oder Berlin Neukölln ist der Geburtsort von Ilse Kramp? Ziemlich unglaublich.

Die Wohnungen, in denen die Familie Kramp in den Berliner Adressbüchern der Firma Scherl auftaucht, befinden sich mehr im nördlichen Teil von Berlin. Kaum zu glauben, dass eine Pianistin, ihre Mutter, weite Reisen unternimmt um einer Nebentätigkeit als Stummfilmbegleiterin nachzugehen. Ilse war als Name in meiner Kindheit verpönt. Unser Reim: Ilse bilse, keiner willse, kam ein Koch, nahm sie doch! Auch der Beruf des Kochs war verpönt. Wer eine Klassenarbeit mit einer fünf nach Hause brachte, dem wurde empfohlen: werd Bäcker, oder auch: werd Steineklopfer. Damit waren aber nicht die Steinmetze genannt, die die Grabsteine mit Buchstaben versehen, sondern die Menschen, die die Straßen gepflastert haben.

Die Anschriften des Briefträgers, im Scherl Adressbuch von 1918, nennt er sich Hermann Kramp mit der Berufbezeichnung: »Ob. Postschaffn.« und ist verortet in Berlin N 65, in der Transvaalstr. 18 im vierten Stock. 1931 findet er sich wieder auf Seite 1741 des selben Scherl Adressbuches als: Kramp, Hermann, Postsekr., im gleichen Bezirk: N 65 in der Glasgower Str. 6. Diese Strasse wird auch in dem Spiegel Artikel von 23. Januar 1957 genannt. Die Hausnummer wird in dem Spiegel Artikel nicht genannt.

Dort hat auch Ilse Kramp gewohnt, bis sie 1938 die Ehe mit Hans Wilhelm Kubaschewski eingegangen war und mit ihm die Wohnung im Bezirk NW 87, in der Händelallee 14 bezogen hatte. Der Scherl vermerkt als Besonderheit mit einem Versal T, das die Wohnung ein Telefon (T) hat. Die Telefonnummer wird dort aber nicht genannt. In diesem Haus gibt es auch ein Büro: Die „Filmtheater Betriebsgesellschaft Kramp & Co“, ebenfalls mit einem Telefon. Der Eintrag befindet sich in dem Adressbuch der Firma Scherl von 1939 auf Seite 351.

Auf dem Grabstein sind dann alle wieder versammelt. Der Stein von oben nach unten gemeisselt: Ilse Kubaschewski, Hans W. Kubaschewski, Hermann Kramp (Vater), Maria Kramp (Mutter), Erich Kramp (Bruder), Gerda Kramp (Schwester) und ein Heinz Steckel, wer immer das auch ist. Der vermutlich Letztgestorbene hat diesem Steinmetz die entsprechenden Anweisungen hinterlassen. Doch in welchem Kino Ilse sozialisiert wurde, hat Ilse offensichtlich mit ins Grab genommen. Nur damit Du nichts falsch verstehst: Die Bezeichnungen: Vater, Mutter, Schwester und Bruder sind natürlich nicht auf dem Grabstein mit eingemeisselt.

Vergessen hatte ich den sauberen Gatten von Ilse: Der angebliche „Fillialleiter“ der UFA, der immerhin Vorgesetzer von 34 Angestellten der Berliner „Filiale“ war. Während die Hamburger UFA „Filiale“ nur zehn Angestellte hatte, wie die Lichtbildbühne vom 27. Juli 1938 preisgibt. In dem Buch von Curt Riess: „Das gabs nur einmal“ schreibt dieser über Kubaschewski, das Pg Kubaschewski politisch und charakterlich einwandfrei gewesen sei, was man vor allem deswegen bezweifeln kann, weil Curt Riess das gar nicht wissen kann, weil er in dieser Zeit im Ausland weilte. Nicht ohne Grund weilte er dort. Als Jude war er vor den Nazis aus Deutschland geflüchtet. Bleibt nur anzumerken, das Adolf Eichmann „seine“ SS Leute ja auch gelobt hatte, das sie bei der Ermordung der Juden „anständig“ geblieben seien.

Als jedenfalls Hans W. Kubaschewski 1952 den Auftrag gab, die Nazis aus dem Film »Casablanca« zu entfernen und aus dem Widerstandskämpfer Viktor Laslo den Strahlenforscher Viktor Laslo zu machen war Pg. Hans Wilhelm Kubaschewski schon Generaldirektor der Warner Bros. Deutschland.

PDF Abschrift Leserbriefe Daum + Fischer

Die Kombination von Ilse und Hans war übrigens sehr einträglich. In den Biografien von Ilse Kubaschewski tauchen die Geldquellen aus ihrer Anfangszeit auf: Die Abfindung als Chefdisponentin der Firma Siegel in Höhe von 100 TRM, die ihr der „Reichsbeauftragte für die deutsche Filmwirtschaft“ Max Winkler von der Cautio verschafft hatte. Nur damit Du nicht nachgucken mußt: Die Cautio war die Tarnfirma des Propagandaminsters Joseph Goebbels. Gezahlt wurde, als Joseph Goebbels den Filmverleih von Siegel mit Hilfe von Max Winkler in den UFI Konzern eingliederte. (Anmerkung 2. Januar 2023: In dem Buch von Michael Kamp, das er mir freundlicher Weise als PDF geschickt hat, gibt es dazu eine ganz andere Version. Danach kam eine Abfindung von 43.000 RM keineswegs von der Cautio, sondern von der Firma Siegel Film. Also heisst es wieder: noch mal nachkratzen.)

Eine erste Spur fand ich in einem Filmbuch aus dem falschen Berlin: Ostberlin. Jener Staat der 1948, mit Stalins Hilfe den Versuch unternommen hatte, durch eine Blockade zu erreichen, sich den Westteil Berlins einzuverleiben. Schon allein durch diesen Versuch und seine einseitige Sichtweise war jedes Buch aus der DDR eine Waffe im Kampf der Systeme. Auch wenn es nachprüfbare Fakten gab, hörte man im Westen nicht gerne, wenn ein Horst Knietzsch in seinem Buch „Film gestern und heute“ zum Thema Amerikanischer Filmverleih folgendes schrieb:

„Anfänglich nahmen es einige amerikanische Offiziere der für das zivile Leben verantwortlichen Militärbehörden recht genau mit Filmlizenzen. Der Krieg gegen das faschistische Deutschland wirkte in ihnen noch nach. In den 131 Paragraphen ihrer Fragebogen blieb so mancher Faschist, mancher faschistische Förderer oder Nutznießer des Hitlerregimes hängen, der geglaubt hatte, über das lukrative Filmgeschäft wieder zu einer günstigen wirtschaftlichen Ausgangsposition gelangen zu können.“ ( . . . ) Aber bald lockerten sich ihre politischen Grundsätze beträchtlich. Amerikaner und Deutsche machten bei der Lizenzverteilung einträgliche Geschäfte. Auf diese Weise wurden die Grundlagen für manchen Großverleih in Westdeutschland gelegt. Erstaunliche Karrieren zeichneten sich ab. Zu den Vertrauten der amerikanischen Militärbehörden gehörte Hans W. Kubaschewski, der schon vor dem Krieg mit Filmverleihern der USA verbunden war. Dann hatte er den Posten des Berliner Filialleiters der faschistischen Deutschen Film-Vertriebs-GmbH bekleidet, die zur UFA gehörte. Zusammen mit einem gewissen Walter Klinger aus Hollywood verlieh Kubaschewski nach 1945 die ersten Filme, vor allem Reprisen aus der Produktion vergangener Jahre. Der erzielte Gewinn ging in die Millionen. Kubaschewski war klug genug, sich nicht selber einen Filmverleih aufzubauen. Das tat seine Frau. Er mit seinen guten Verbindungen knüpfte die Beziehungen und gab die richtigen Tips. Später wurde er der Verantwortliche des Warner-Brothers-Verleih und dann, von 1959 bis zu seinem Tode, Direktor der Bavaria in München. Ilse Kubaschewskis Gloria-Verleih entwickelte sich zu einer der größten Verleihfirmen in Westdeutschland.“

Wie wenig souverän man mit diesen Quellen aus der DDR umgehen konnte, zeigt ein Buch, das 1973 in der BRD erschienen ist. Geschrieben hat es Dr. Klaus Kreimeier, der mein Dozent an der dffb war, der sich damals streng auf dem Boden des Marxismus-Leninismus, Ausgabe Maosedong, bewegte. Ich hab das Buch aufbewahrt. Ich war mit vielen Sachen damals nicht einverstanden und habe diese Stellen, was sonst nicht meine Art war und ist, mit Bleistift unterstrichen, manchmal sogar mit Kugelschreiber.

Hier findet sich in seinem Kapitel: »Tabuala rasa? Klassenkämpfe in den Westzonen« auf Seite 46 das Zitat aus dem Buch von Horst Knietzsch, aber so zitiert, das man nicht erkennen kann, woher es eigentlich stammt. Man könnte vermuten, es stammt aus dem Buch von Peter Pleyer und nicht von Horst Knietzsch, den man im Westen offensichtlich nicht zitieren konnte. Und doch, wenn man es heute überprüft, der Mann (Horst Knietzsch) hatte Recht und zwar noch mehr als er selber herausgefunden hatte. Der Beweis stammt aus einem Buch, das mit Förderung eines BRD Innenministers entstanden ist. Da muß man allerdings sehr genau hinauschauen, um zu erkennen, was damals passiert ist. Ich versuche mal eine Art Übersetzung.

Der amerikanische Offizier, der damit beauftragt wurde, die Leute wieder mit Filmen zu versorgen war Sergeant Walter A. Klinger. Walter A. Klinger war am 12. Mai 1912 in Wien geboren und arbeitete ab 1929 für die Firma Warner Bros..

Erst in Wien und anschließend in Berlin. Walter Klinger war Jude. Bei der Machtübergabe an die Nazis 1933 flüchtete er aus Deutschland und heiratete 1935 in Wien Hertha Bley. Als im März 1938 die Deutsche Wehrmacht in Österreich einmarschierte, flüchteten sie nach Trinidad, wo Walter Klinger für Warner Bros. tätig war.

Als 1940 Frankreich kapitulierte, wurden die Klingers als unerwünschte Ausländer in Trinidad interniert. 1940 wurde dem Ehepaar Gelegenheit gegeben, Bürger der USA zu werden. Walter Klinger war zu diesem Zeitpunkt 28 Jahre alt und wurde Soldat der US Armee. 1946 schied er aus der Armee aus und ging zuruck zu Warner Bros. und arbeitete in deren Lateinamerika Abteilung. Walter Klinger starb am 15. März 2003 in Camarillo in Kalifornien. Was dazwischen so passiert ist, muß ich erst noch herausfinden. Sei versichert, Du erfährst es zuerst, J.

In Erinnerung an Renate Holland Moritz (II) Interview mit Andreas Kurtz

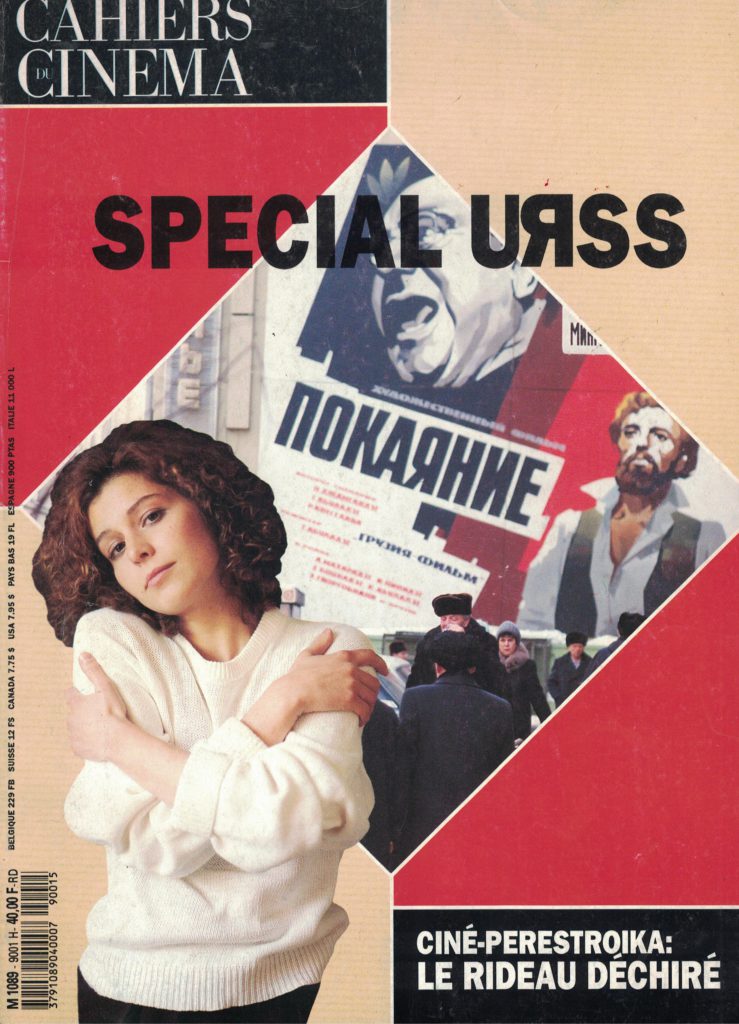

Renate Holland-Moritz (R.H.M.) schreibt seit 50 Jahren in der Satire-Zeitschrift Eulenspiegel ihre Filmkritiken. Sie waren zu DDR-Zeiten Kult: Die Kinoeule. Interview mit Andreas Kurtz (A.K.)

Zur Person: Renate Holland-Moritz (R.H.M.) wurde in Berlin-Wedding geboren, wuchs aber in Südthüringen auf. Nach nicht abgeschlossenem Oberschulbesuch begann sie als Volontärin und Assistentin bei verschiedenen Berliner Tageszeitungen. Seit 1956 ist sie freiberufliche Mitarbeiterin der Satirezeitschrift „Eulenspiegel“. Seit 1960 veröffentlicht sie dort unter dem Titel „Kino-Eule“ Filmkritiken. Sie hat eine Vielzahl satirischer Erzählungen im „Eulenspiegel“ und in Büchern veröffentlicht, von denen zwei vom DDR-Fernsehen und der Defa auch verfilmt wurden.

(A.K.): Vor fünfzig Jahren erschien im Satiremagazin Eulenspiegel zum ersten Mal die Autorenzeile Renate Holland-Moritz. Wie kam es dazu? (R.H.M.): Die Phase des Ausprobierens hatte ich damals mit einundzwanzig schon hinter mir. Das war wie Heimkehr. Das war genau der Ort, an den ich wollte, ohne begründete Hoffnung, dass die Eulen-Leute auch mich wollten. Ich hätte denen von mir aus nichts angeboten. A.K Wer hat Sie dazu angestiftet? (R.H.M.) Mein väterlicher Freund Rudolf Hirsch, der legendäre Gerichtsreporter der Wochenpost. Der war dabei, als ich am Stammtisch der Gerichtsreporter erzählte, wie ich dauernd mit anderen jungen Mädchen verwechselt wurde und dadurch in die peinlichsten Situationen geriet. „Schreib das auf!“ sagte er, und nachdem er meine allererste Geschichte „Ich habe ein Dutzendgesicht“ gelesen hatte, wollte er, dass ich sie dem Eulenspiegel schicke. Eigentlich habe ich mich immer wie ein Preuße benommen, der Befehle ausführt. Es mussten nur Befehlsgeber sein, die ich mochte und ernst nehmen konnte. (A.K.) Sind Sie es noch? (R.H.M.) Ich werde immer preußischer. Zum Beispiel bei Lieferterminen. Mittlerweile ist für mich pünktlich, wenn ich überpünktlich liefere, ein oder zwei Tage vorher. Es wird schlimmer. Im Alter verschärfen sich eben alle Wesenszüge. Besonders die unangenehmen. (A.K.) Das mit den Gerichtsreportagen war ein Umweg? (R.H.M.) Gewissermaßen. Ich hatte im Schweinsgalopp eine zweijährige Lehrzeit in verschiedenen Ost-Berliner Redaktionen durchlaufen. Das fing bei der Vierteljahreszeitschrift „Sowjetwissenschaft“ an. Also, da war ich so was von falsch! Ich konnte ja noch nicht einmal ordentlich russisch. Dann kam ich in die Monatszeitschrift „Neue Gesellschaft“, danach in die „Friedenspost“ und von dort zur „BZ am Abend“, heute der Berliner Kurier. Aus der „BZ am Abend“ bin ich rausgeschmissen worden. (A.K.) Wie kam es dazu? (R.H.M.) Der stellvertretende Chefredakteur war hinter mir her. Aber der war mir hochgradig unsympathisch. Als er mitkriegte, dass ich einen anderen Kollegen favorisierte, hat er mich fristlos entlassen. Wegen unmoralischen Verhaltens. Eine typische Nummer aus den 1950er- Jahren: Verhältnisse am Arbeitsplatz waren unerwünscht, und das Verdikt traf immer die Frau. (A.K.) Hat Sie das aus der Bahn geworfen? (R.H.M.) Nee. Ich kannte ja genügend Leute in anderen Redaktionen, die alle sagten: Kommste eben zu uns. Sobald sie aber meine Kaderakte gelesen hatten, gab es plötzlich keine Vakanz mehr. Ich war 19 und habe keine Festanstellung mehr gekriegt. Musste also zusehen, wie ich mich freiberuflich durchschlage. (A.K.) So gerieten Sie unter die Gerichtsreporter? (R.H.M.) Genau. Rudolf Hirsch sagte: „Schreib Gerichtsberichte, das kann nämlich jeder. Aber sag’s nicht weiter.“ Später fand er, ich sei bei den Satirikern doch besser aufgehoben. (A.K.) Hat nie wieder eine Festanstellung gelockt? (R.H.M.) Im Eulenspiegel musste ich mal zwei Jahre als Humor-Redakteurin arbeiten, weil mein Freund John Stave gekündigt hatte. Erst wollte ich nicht, weil die ja schon um acht Uhr anfingen. Um die Zeit kann ich noch nicht klar denken. Also bin ich so gegen zehne, elfe eingetrudelt. Nach einem Riesenkrach mit Chefredakteur Peter Nelken kam ich dann pünktlich, hängte allerdings ein „Bitte nicht stören“-Schild an die Türklinke und packte mich erst mal für zwei Stündchen auf die Couch. Da hatte der Chef ein Einsehen und ließ mich zu Hause ausschlafen, zumal ich die gesamte Post in der S-Bahn zwischen Grünau und Friedrichstraße erledigte. Nelken sagte immer: „Ich bezahle meine Leute nicht für ihren Hintern, sondern für geleistete Arbeit.“ (A.K.) Haben Sie eigentlich jemals ihre Kaderakte zu Gesicht bekommen? (R.H.M.) Beim Eulenspiegel hatten wir eine Kader-Instrukteurin, eine ungeheuer nette, junge Frau. Wir haben immer mal in ihrem Zimmer zusammengesessen und Kaffee getrunken. Eines Tages stand der Safe offen, und ich fragte: „Was sind denn da für furchtbar geheime Dinger drin?“ – Darauf sie: „Zum Beispiel die Kaderakten. Willste mal in deine reinschauen?“(A.K.) Sie wollten natürlich? (R.H.M.) Na klar! Und ich fand die Aktennotiz von diesem stellvertretenden Chefredakteur der BZA, in der stand, meine fristlose Entlassung erfolge wegen politischer Unreife und zweifelhafter Moral. Die zweifelhafte Moral hat mich nicht um weitere Festanstellungen gebracht, nur die politische Unreife! Mit solchen denunziatorischen Eintragungen konnte man einem Menschen die Zukunft versauen. Mir ist es allerdings zum Segen ausgeschlagen. (A.K.) Ihre Klatschgeschichten, die 1986 unter dem Titel „Die tote Else – Ein wahrhaftiges Klatschbuch“ erschienen, sind eine geschickt getarnte Autobiografie. Wie kam es dazu? (R.H.M.) 1974 hatte ich eine Einladung von der Reichsbahn in West-Berlin zu einer Lesung. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Den Pass dafür durfte ich mir im Büro des Schriftstellerverbandes abholen. Ein paar Wochen später kriegte ich wieder eine Einladung zur West-Berliner Reichsbahn. Als ich mir erneut den Pass abholte, kam ich mit der zuständigen Kollegin ins Gespräch. Sie sagte, sie habe den schönsten Posten im ganzen Schriftstellerverband, denn zu ihr kämen nur gut gelaunte Leute. Wegen der bevorstehenden Westreisen. (A.K.) Kamen denn viele? (R.H.M.) Mehr und mehr, behauptete die Verbands-Kollegin. Dann gab sie mir den Tipp mit dem Vierteljahresvisum. Für den Antrag brauchte ich nur eine halbwegs glaubwürdige Recherche-Idee. Nach einem Blick in meine Unterlagen sagte sie: „Mensch, du bist ja in West-Berlin geboren! Für eine Autobiografie musst du an Ort und Stelle nach deinen Wurzeln suchen!“ (A.K.) Damals waren Sie noch nicht einmal 40. Bisschen früh für eine Autobiografie, oder? (R.H.M.) Das war auch mein Einwand. Den ließ sie aber nicht gelten: „Mit dem Suchen kann man gar nicht früh genug anfangen!“ So kam ich zu meinem ersten Vierteljahresvisum. Ab 1975 durfte ich dann auch jedes Jahr zur Berlinale. Klatsch galt in der DDR als besonders unappetitliche Erscheinungsform der bürgerlichen Publizistik. (A.K.) Wieso durften Sie trotzdem ein Klatschbuch schreiben? (R.H.M.) Erzählt habe ich Klatschgeschichten ja schon immer. Und irgendwann sagte Wolfgang Sellin, der damalige Chef vom Eulenspiegel-Buchverlag: „Du solltest das langsam mal aufschreiben! Damit man sagen kann: Steht auf Seite soundso, hast du schon erzählt!“ (A.K.) In diesen Geschichten geht es vordergründig immer um nationale und internationale Prominente. (A.K.) Wie viele Klatschbücher haben sich verkauft? (R.H.M.) In zwei Jahren erschienen drei Auflagen mit jeweils 20 000 Exemplaren. So schnell konnte man gar nicht gucken, wie die weg waren. Aber dann war die DDR weg und vorübergehend auch das Interesse an hausgemachten Büchern. Als es wieder erwachte, druckte der Eulenspiegel Verlag die Fortsetzung „Die tote Else lebt“, wovon es bereits die 4. Auflage gibt. (A.K.) Verkauften sich zu DDR-Zeiten alle Ihre Bücher so schnell? (R.H.M.) Ich hatte da mal ein Schockerlebnis. „Die Eule im Kino“, meine allererste Sammlung von Filmkritiken aus den Jahren 1960 bis 1980, stand drei Wochen in den Regalen der Buchhandlungen. Ich hatte das Gefühl: Nun ist alles vorbei! Eines meiner Bücher oberhalb des Ladentisches heißt: Kein Mensch will mehr etwas von mir wissen! Inzwischen gibt es „Die Eule im Kino“ Band I und Band II (1980-1990) nur noch antiquarisch, während Band III (1991-2005) im Handel ist. (A.K.) Warum durften Sie sich in der DDR mehr als andere Filmkritiker erlauben? Weil Sie bei einem Satireblatt waren? (R.H.M.) Das war nur am Anfang so. Da hat man gesagt, Satire braucht eine etwas längere Leine, sonst funktioniert sie nicht. Dann hatte dieser entsetzliche Joachim Herrmann als SED-Agitationschef den Ehrgeiz, aus Fernsehen und Defa eine Firma zu machen, die er zu leiten gedachte. Das wiederum hat SED-Kulturchef Kurt Hager nicht zugelassen, denn für ihn, den hochgebildeten Zyniker, war Joachim Herrmann ein indiskutabler Emporkömmling. Von da an war es dem Herrmann egal, wie mit der Defa in den Medien umgegangen wurde, folglich waren auch die Kritiken schärfer. (A.K.) Heutzutage gibt es Pressevorführungen, wenn neue Filme herauskommen. Wie war das damals? (R.H.M.) Da gab es die natürlich auch, und nach den Vorführungen der Defa-Filme zusätzlich Pressekonferenzen, bei denen sich die Schöpfer den Fragen und nicht seltenen Zornesausbrüchen der Kritiker stellen mussten. Da wurde wirklich mit harten Bandagen gearbeitet. Am meisten gefürchtet waren übrigens meine Kolleginnen Rosemarie Rehahn von der Wochenpost und Margit Voß vom Berliner Rundfunk. Die eine kämpfte mit dem Florett, die andere mit dem Degen, während ich die Dampframme bevorzugte. (A.K.) Stimmt es, dass ein Regisseur Ihnen mal Prügel angedroht hat? (R.H.M.) Ja, aber den Namen sage ich nicht. Schließlich lebt der Mann noch. Für welche Filmkritik? (R.H.M.) Das weiß ich nicht mehr. Aber seine Filme habe ich alle verrissen. Er konnte also zuschlagen, wann immer er wollte, er hätte immer recht gehabt. Dankenswerterweise verzichtete er darauf. (A.K.) In den 1960ern hat für anderthalb Jahre jemand anderes die Kino-Eule geschrieben. Warum? (R.H.M.) Weil ich einen Riesenknatsch mit der Redaktion hatte und ungeheuer stur war. So entkam ich der auch für Filmkritiker entsetzlichen Zeit des 11. ZK-Plenums, dem fast eine ganze Jahresproduktion der Defa zum Opfer fiel. Und ich hätte ohne diese Pause möglicherweise nie „Das Durchgangszimmer“ geschrieben. (A.K.) Wie fanden Sie den Film „Florentiner 73“, den das DDR-Fernsehen daraus gemacht hat? (R.H.M.) Ganz nett, aber Agnes Kraus war hervorragend. (A.K.) Haben Sie das auch geschrieben? (R.H.M.) Nein, das war ja ein Fernsehfilm. Aber auch über den Kinofilm „Der Mann der nach der Oma kam“ nach meiner Erzählung „Graffunda räumt auf“ habe ich nicht geschrieben. Das hat ein Kollege gemacht, nicht ganz so kritisch, wie ich es getan hätte. Trotzdem war es einer der erfolgreichsten Defa-Filme aller Zeiten. (A.K.) Ist Ihnen oft in Ihre Filmauswahl reingeredet worden? (A.K.) Von der Redaktion nie, weder damals noch heute. Im Jahre 1984 wünschte sich die ZK-Abteilung Agitation und Propaganda Lob für den misslungenen Clara-Zetkin-Film „Wo andere schweigen“ und Tadel für den sehr kritischen Gegenwartsfilm „Erscheinen Pflicht“. In beiden Fällen war ich anderer Meinung, und die durfte ich dann für mich behalten. (A.K.) Einmal haben Sie ein Bestechungsgeschenk angenommen. (R.H.M.) Eine sehr dekorative Eule für Ihre große Eulensammlung. (A.K.) Von Dean Reed, dessen Filme Sie bis dahin immer verrissen hatten. Und als Gegenleistung verlangte er eine positive Kritik für seinen nächsten Film. (R.H.M.) Weil es sich dabei um „Sing, Cowboy, sing“ handelte, konnte ich mich nicht an den Deal halten. Deshalb bat ich Freunde, die im Kulturmagazin des DDR-Fernsehens arbeiteten, mich unter irgendeinem Vorwand zu interviewen, um bei der Gelegenheit auf meine Eulensammlung zu sprechen zu kommen und die Herkunft des Prachtstücks zu erklären. Da habe ich dann eingeräumt, mich als korrupt erwiesen zu haben, aber nicht als korrumpierbar. Selbstverständlich könne Dean sein Eigentum wieder abholen – wenn er das Gesicht verlieren wolle. Dieser Halbsatz hat mir die Eule gerettet. (A.K.) Sie wohnen mit Ihrem Mann, Tausenden von Büchern und ungezählten Eulen aus allen denkbaren Materialien in einer großen Wohnung in der Leipziger Straße. Hatten Sie nie Lust, diese Hochhauswohnung gegen ein Häuschen im Grünen zu tauschen? (R.H.M.) Das lief genau umgekehrt. Wir haben in Bohnsdorf gewohnt, am südlichsten Zipfel Berlins in einem Reihenhaus der über 100 Jahre alten Arbeiterbaugenossenschaft Paradies. Wir hatten so ein Eckgrundstück, mit Garten dran und Garage drauf. Uns hat die Entfernung zur Stadt genervt. Mein Mann fuhr jeden Tag eine halbe Stunde rein und ein halbe Stunde wieder heim. Und ich musste wegen Zeitmangels dauernd Taxis nehmen. Vor dem endgültigen finanziellen Ruin haben wir lieber getauscht. (A.K.) Wann haben Sie sich zuletzt richtig über einen Film geärgert?(R.H.M.) Dauernd. Jedenfalls mehrmals wöchentlich. Zu DDR-Zeiten dachte ich oft, alle Schrecken, die ein Mensch im Kino erleben könnte, hätte ich bereits erlebt. Das war ein Irrtum. (A.K.) Über welchen Film haben Sie sich zuletzt gefreut? (R.H.M.) Über den wunderbaren „Volver“ des Spaniers Pedro Almodóvar. Und über die deutschen Produktionen „Wer früher stirbt, ist länger tot“ und „Die Könige der Nutzholzgewinnung“. Und wer immer noch nicht meine Lieblingsfilme „Alles auf Zucker“ von Dani Levy und „Sommer vorm Balkon“ von Andreas Dresen gesehen hat, der schere sich gefälligst hin. Darum möchte ich höflichst bitten. (A.K.) Was bereuen Sie im Rückblick auf Ihre Arbeit? (R.H.M.) Dass ich einen Rat von Friedrich Luft zu spät erhalten habe. Der sagte, Kritiker dürften mit den zu Kritisierenden nicht auf dem Duzfuß stehen. (A.K.) Hat Sie das schon mal in die Bredouille gebracht? (R.H.M.) Einmal. Es ging um Werner Bergmann, den langjährigen Kameramann von Konrad Wolf. Sein erster eigener, also von ihm auch geschriebener und inszenierter Film hieß „Nachtspiele“. Ich fand ihn misslungen und wollte eigentlich den Mantel des Schweigens darüber breiten. Aber dann hätten die bei der Defa mit Fug und Recht sagen können, mit der Eule muss man sich nur anfreunden, dann hält sie im Zweifelsfall die Klappe. Und deshalb habe ich geschrieben. Unter Qualen. Mit Tränenergüssen. Reichlich zwei Wochen später kam ein Brief von Werner Bergmann. Darin schrieb er, er habe die Zeit gebraucht, um mit dem Schlag in die Magengrube fertig zu werden. Nun aber wolle er sagen, was wäre Freundschaft, wenn sie Wahrheit nicht vertrüge. Das fand ich groß. (A.K.) Haben Sie verstanden, warum Ihre Rubrik im Eulenspiegel nach Jahrzehnten vom sehr markanten „Kino-Eule“ in ein nichts sagendes „Kino“ umbenannt wurde? Nein. (A.K.) Was raten Sie jungen Filmkritikern? (R.H.M.) „Immer deutlich sein. Die Anzahl der Fremdwörter auf ein vertretbares Maß reduzieren. Die Leser, unter denen es ja auch Nichtakademiker geben soll, müssen erkennen können, ob ihnen der Film empfohlen oder ob vor ihm gewarnt wird. Ein Kritiker muss von wiedererkennbarer Gesinnung sein. Früher kriegte ich manchmal Briefe, in denen stand: Wir gehen in jeden Film, den Sie verreißen, und es war noch immer ein gelungener Abend. Auch so entsteht Verlässlichkeit.“ Renate Holland Moritz. Vielleicht sollten wir uns ein paar Scheiben davon abschneiden,. meint Wessi J.