Hallo Eugen, heute wieder nur zwei Fotos, die schon eine Weile bei mir rumdümpelten. Viel Spass, J.

PDF Briefe an Eugen (LVXV) Staudte im Russischen Sektor

Hallo Eugen, ja, Dein Einwand, das es keine Zeitzeugen mehr gibt, die das bestätigen könnten, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber was haben uns die Zeitzeugen denn bisher genutzt? Die ham ja die schlimmen Sachen auch alle für sich behalten. Als ich jedenfalls 1970 mit dieser S-Bahn von Lankwitz nach Gesundbrunnen gefahren bin (Jeden Morgen um 6.30 Uhr, um zum Bauplatz der Gleisbaufirma Max von Knoblauch GmbH in der Swinemünderstraße neben Grundstück Nummer 46 zu kommen) waren es insgesamt 12 Stationen (Lankwitz und Gesundbrunnen eingeschlossen) von denen allerdings nicht alle „bedient“ wurden. Da hielt die S-Bahn nicht an, sodaß man weder ein- noch aussteigen konnte. Nur an der Friedrichstraße hielt die S-Bahn an. Dort gab es zollfrei Zigaretten und Schnapps zu kaufen. Man durfte sich aber beim Aussteigen und Verlassen des S-Bahngeländes nicht erwischen lassen. Meine Lieblingsmarke war damals Pall Mall, und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, wie lange die von Lankwitz nach Gesundbrunnen gebraucht hat? Hab ich vergessen. Jetzt braucht sie beim Halt an allen zwölf Haltestellen 32 Minuten und um Deinen Wissensdurst zu löschen: Die Ringbahn der S-Bahn braucht, egal ob sie links oder rechtsrum gefahren ist, 60 Minuten. Wie das 1970 war? Die konnte man damals ja gar nicht nutzen, weil sie oben rum gefahren ist und an der Mauer angehalten wurde. Und noch was. Die Westberliner, nicht alle natürlich, aber viele, fanden das doof dass die Westdeutschen (also wir) die S-Bahn benutzt haben, weil sie ja vom Osten war. Und übrigens auch ganz billig, und nun kommst wieder Du. J.

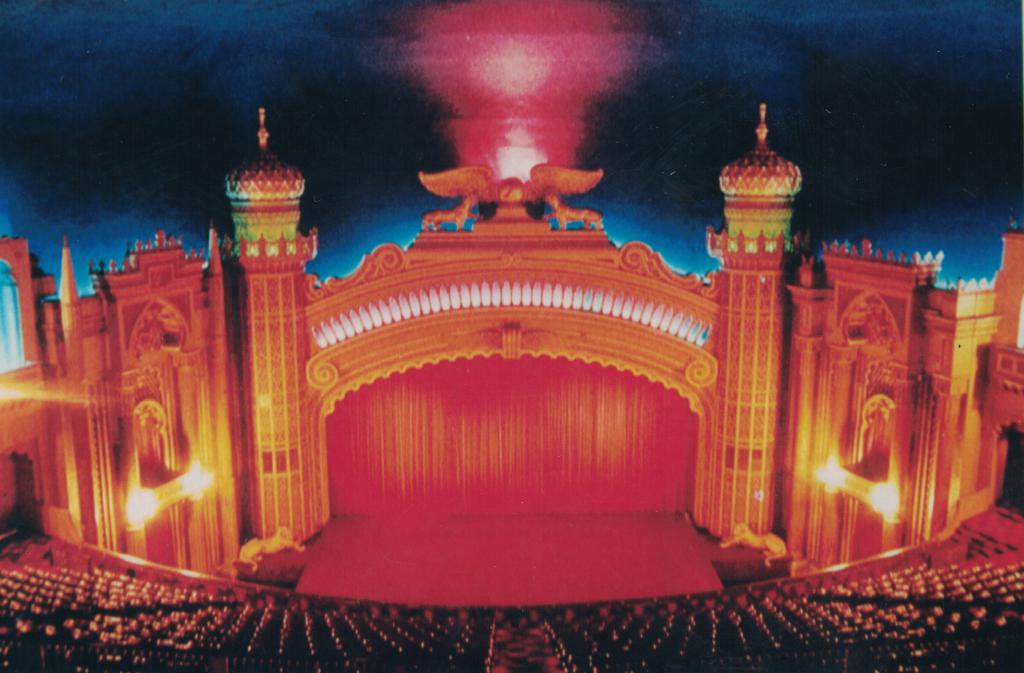

Hallo Eugen, ja natürlich gabs und gibs Korruption auch anderswo. Da gab es nach dem Krieg am Gesundbrunnen noch ein großes Kino, das habe ich erst viel später erfahren. Eins mit mehr als 1.500 Plätzen. Das hieß nach dem Krieg „Corso Kino“. Da fand 1951 unter anderem die erste Berlinale statt. Das war nach dem Krieg der Französische Sektor, der an den Russischen Sektor grenzte. Und die hatten ja die Ostmark, die viel weniger Wert war. Kurs war, glaub ich mich zu erinnern 1:7. Und die Zuschauer aus dem Osten, also dem russischen Sektor, konnten dann in Ostmark bezahlen. Und der Kinobesitzer bekam die Differenz in Westmark erstattet. Mehr Geld konnte man als Kinobesitzer nicht machen. Nach dem 13. August 61 war damit dann Schluß. Aber bis dahin war das ein gutes Geschäft. Die Geschichte dieses Kinos habe ich dann erst viel später erfahren, aber das ist eine andere Geschichte, nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, was ich da gemacht habe, bei der adligen Firma von Knoblauch? Ja eben Gleisbau und die Dehnungsfugen an der Stadt-Autobahn repariert. Wieviele Leute da gearbeitet haben? Na die „Gewerblichen“ waren zwölf und dann gab es noch welche im Büro. Was mir noch einfällt: In der Swinemünder Straße neben dem Grundstück Nummer 46 gab es 6 große Schuppen, in denen die Werkzeuge untergebracht waren. Was man so braucht im Gleisbau. Große Schlüssel für die Schwellenschrauben, Spitzhacken, Schaufeln, Spaten und die kleinen Maschinen zum Bohren, Schleifen und zur Stromerzeugung. Ein Kriegsversehrter, so nannten sie den, war angestellt um darauf aufzupassen, daß nix geklaut wurde. (Es gab auch noch einen Schäferhund, der ihm dabei half, beim Aufpassen). Du wirst es nicht glauben in welchen Mengen die Werkzeuge vorhanden waren. Ich hab nicht gezählt, aber ungelogen, das waren mindestens 200 Schaufeln und Spitzhacken. Das erweckte sofort meine Neugier und Max, der Kriegsversehrte, der schon seit Kriegsende dort beschäftigt war hat es mir dann in einer ruhigen Minute, die es auch gab, erzählt. Es gab ja nach dem Krieg viele Förderprogramme zur Trümmerbeseitung in Berlin. Du kennst doch noch die 2 Pfennig Briefmarke „Notopfer Berlin“? Also die Schaufeln wurden an Männer ausgegeben, die auf den Baustellen morgens erscheinen sollten. Dann kam einer vom Senat, hat die Personen gezählt und dafür gabs dann Geld. Wieviel das war, wußte Max natürlich nicht. Als der vom Senat wieder weg war, durften die „Schauspieler“ wieder nach Hause, die „Baustelle“ verlassen . Ungefähr 20 Westmark gabs dafür, hatte mir Max erzählt. Viel Geld zu der Zeit. Das war nach der Einführung der DM. Der adlige Unternehmer hat natürlich das meiste Geld eingestrichen und nur einen kleinen Teil an die „Schauspieler“ weitergegeben. Ich glaub, die Korruption ist eine Berliner Erfindung. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, in dem Film „Rotation“ von Wolfgang Staudte, der 1949 in die Kinos kam, wird die Sprengung am Gleisdreieck am 2. Mai 1945 gezeigt. Die S-Bahn fährt an dieser Stelle unter dem Landwehrkanal durch. Die Sprengung, so ist die Vermutung, wurde von Fachleuten durchgeführt. Der S-Bahn Tunnel wurde zu dieser Zeit als Luftschutzbunker genutzt. Durch die Sprengung gelangte das Wasser aus dem Landwehrkanal in den Tunnel und es sind haufenweise Menschen ertrunken. In der Aufarbeitung dieser Geschichte, die bei Staudte noch sonnenklar war, ist es zu zahlreichen Spekulationen gekommen. So kurz vor der Kapitulation einen Tunnel sprengen? Vielleicht, und so kommt eine weitere Spekulation in die Geschichte, ist es so gewesen: Dort hatte die SS eine Sprengfalle vorbereitet, die durch die Bomben eines amerikanischen Luftangriffs in Gang kam. Wär doch möglich? Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, nein die hieß natürlich nicht Ostmark. Die hieß Mark der DDR. Würde mich nicht wundern, wenn die aus Westberlin in Ostberlin das Brot für Ostmark gekauft haben, J.

Hallo Eugen, Dich interessiert die andere Geschichte? Ja die ist wirklich ein bißchen lang. Also die erste Berlinale 1951 wurde von einem Nazi organisiert. Und zwar einem, der sich gut getarnt hatte. Er kannte dieses Kino, das 1932 Lichtburg hieß, gut. Denn die Firma, in der er ab 1941 gearbeitet hatte, hatte dieses Kino einem Juden weggenommen. Einem, dem die Flucht gelungen war und der aus diesem Grunde überlebt hatte. Der ist dann nach dem Krieg nach Berlin zurückgekommen ist. Und nun kommst wieder Du,. J.

Hallo Eugen, wie das passieren konnte? Der Mann hat eben Glück gehabt. J.

Hallo Eugen, wie das Glück aussah? Ja, die Umstände eben. Für manche Menschen war das überhaupt kein Glück. Für ihn aber schon. In Würzburg hatte er vor dem Krieg studiert und eine Doktorarbeit geschrieben. Irgend was mit Film. Vorraussetzung für den Job bei der Reichsfilmkammer in Berlin. Als der Krieg dann verloren war und einem Offizier der US-Army die Berlinale einfiel (Oscar Martay), war er nur die zweite Wahl. Vor ihm einer, dessen Ruf als Obernazi schon bis nach Hollywood gelangt war (Oswald Cammann-„Nazi Movie Moguls Powerful in Germany“, in „The American Jewish World“, 19. Januar 1951, S. 6). Diese amerikanische Zeitung kannte diesen Obernazi, den sie da zum Direktor der Berlinale machen wollten. Also wurde Kandidat Nr. Eins aussortiert.

Kandidat Nr. Zwei hatte das Glück, das ein Bomberkommando aus 280 Flugzeugen Würzburg kurz vor Kriegsende in Schutt und Asche gelegt hatte. Sein Glück war, auch das Archiv der Dissertationen war verbrannt. Seine Dissertation auch. Nicht mal an den Titel dieser Arbeit konnte er sich nach Kriegsende erinnern. Damit war viel Beweismaterial für seine Nazivergangenheit beseitigt. Dann kam ihm auch noch Stalin mit seiner Blockade zu Hilfe. Westberlin sollte ausgehungert und eingemeindet werden und wurde von den Amis deshalb über eine Luftbrücke versorgt. Da hatten die Verantwortlichen von Westberlin anderes zu tun, als sich um die Vergangenheit ihres Berlinale Direktors zu kümmern. Immerhin kannte dieser ein Kino am Gesundbrunnen, das für die erste Berlinale geradezu geschaffen war. Größe: 1.500 Sitzplätze. Standort: Französischer Sektor an der Grenze zum Russischen Sektor, waren dabei ausschlaggebend. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, was mit dem Besitzer des Kinos passiert ist? Der kam nach Deutschland zurück und hat seine Ansprüche vor Gericht geltend gemacht. Aber, als er starb, war der Restituionsprozeß vor einem deutschen Gericht noch nicht entschieden. Und nun kommst wieder Du, J.

Lichtburg Kino Berlin Gesundbrunnen 1932

Hallo Eugen, wie es mit dem Berlinale Direktor weiterging? Am Anfang gab es noch Fragen und Hinweise, aber der Mann hat das Rampenlicht nicht so sehr gesucht. Und nach 25 Jahren im Amt hatte er sich eine gute Pension erarbeitet. Bis jemand nach seinem Tod auf die Schnappsidee kam, nach seiner Person einen Berlinale Preis aus der Taufe zu heben. Keinen goldenen, aber einen silbernen Bären. Sein Nachfolger als Berlinale Direktor war ein Redakteur der Zeit (Die Zeit-Wolf Donner), der sich mit den Schuhkartons des Herrn Riech, der die Ufa Kinos gekauft und entsprechend umgebaut hatte, angelegt hatte. Und so kam es dann wohl, daß viele Jahre später, eine von der Zeit angestellte Filmjournalistin sich doch mal mit diesen alten Geschichten von damals beschäftigt hatte. Ein „Hobby Filmhistoriker“ hatte sie drauf gebracht. Da sind sie dann alle aus allen Wolken gefallen. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir von der Medienberatung hatten ihnen vorgeschlagen, sie sollten doch einfach die Farbe des Bäres ändern. Ham se nich jemacht. Und braune Bären sind ja in der Natur viel häufiger anzutreffen, als diese angemalten silberen Bären. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, ob es einen Nachfolger Preis gibt? Habe so was nicht bemerkt. Es gab ein Bohei, aber jetzt ist es auch schon wieder vergessen, und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, ja ich kenne den Namen dieses Hobby Historikers, aber der möchte nicht, dass sein Name wieder irgendwo auftaucht. Der Zusammenhang stört ihn zu Recht. Aber Eugen, es gibt ja das Netz. Und wie ich Dich kenne, wird Dir eine Suche nicht schwer fallen. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, ja das ist richtig. Wenn die, die da aus den Wolken gefallen sind schon 1972 auf die Hinweise von Wolfgang Becker und Jürgen Spiker reagiert und vielleicht einmal ihre Dissertationen gelesen hätten. Ich will das mit der Fahrradkette nicht wiederholen. Und, den Namen gefunden? Na, jedenfalls kommst jetzt wieder Du, J.

Hallo Eugen, Du bist aber auch neugierig. Woher ich die beiden Fotos von Wolfgang und Fritz Staudte habe? Die stammen aus dem „Almanach der Filmschaffenden von 1943“. Das habe ich mal in einem Antiquariat gefunden. Hat mich damals 120 Mark gekostet. Und ich hatte lange überlegt, ob ich das Geld ausgeben und das Buch wirklich haben wollte. Auf der ersten Seite ein Bild des Herausgebers und ein Vorwort von ihm. (Die Bilder wurden von den Darstellern selbst zur Verfügung gestellt, steht auf Seite 2). Auf jeder Seite zwei Fotos. Auf Seite 272 die beiden Staudtes. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, ja das Foto von Recha und Karl Wolffsohn stammt aus dem Buch von Ulrich Döge. Dort befindet es sich auf Seite 26, wie Du siehst. Die Fotografin oder der Fotograf ist in dem Buch nicht angegeben, oder ich hab es nur nicht gefunden, J.

Hallo Eugen, ja dick ist das Buch auch. Das Buch von der Reichsfilmkammer. Es hat 543 Seiten und einige fehlen auch schon. Herausgegeben vom Reichsfilmintendanten in Max Hesses Verlag Berlin. Druck : Großdruckerei Erich Thieme, Berlin-Niederschöneweide, Haselwerder Straße 27-31. Und jetzt bist wieder Du dran, J.

Hallo Eugen, danke der Nachfrage. Ja, ein Buch über die Aufarbeitung der Tätigkeit des ehemaligen Berlinale Direktors gibt es auch. Zwielicht genannt. Hier ist der Umschlag. Kann man kaufen. Aber da steht auch nur drin, was Du jetzt schon alles weisst. Und nun kommst wieder Du, J.

PDFVierundzwanzig Briefe an und von Wiebeke

(Zeichen 23.582)

Vierundundzwanzig Elektronische Briefe an und von Wiebeke

1) Hallo Jens, nein, ich meinte nicht, dass du das Foto nicht haettest online stellen sollen, nur stell bitte diesen Namen nicht rein. Ob MICS tatsaechlich dieser Michael Schaaf ist, ist ja halb geraten. Und mir waere es unangenehm, wenn das Foto aufgrund einer fuenfminuetigen Internetrecherche jemandem zugeschrieben wird, der es nicht gemacht hat. Oder jemandem, der tot ist, waehrend der tatsaechliche Fotograf noch lebt. Apropos tot, hast du denn anlaesslich des Todes deines Helden Belmondo eine Gedenkminute eingelegt? L.G. Wiebeke

2) Hallo Wiebeke, nein. Einen Gedenkabend. Bei Arte waren sie ganz schnell und haben erst einen ganz alten Belmondo Film gezeigt (2 Std.), den ich noch nicht kannte und dann einen Belmondo Film, den ich zwar kannte, aber nie im Kino gesehen hatte und der sehr komisch war. Der ist von Philippe de Broca. Im Original: „Les tribulations d’un Chinois en Chine“, der deutsche Verleihtitel war: „Die tollen Abenteuer des Monsieur L.“. Der Titel hatte mich 1965 wohl nicht angesprochen. Und auf meinem Fernseher kann sich die Leistung auch nicht richtig entfalten, aber es gibt eine Ahnung davon, das das moeglicherweise ein sehr guter Kinofilm gewesen war. Eben hatte ich das Foto von der Werft wieder runtergenommen und gleich schwupps mach ich es gleich wieder rauf, weil Svea gesagt hat, bereits beim ersten Mal der Veroeffentlichung ist das Copyright schon verletzt. Uebrigens hat sich der Herr aus Neuseelandd, obwohl mit einem wunderbaren Brief bedacht, geschickt mit der herkoemmlichen Post, niemals bei mir gemeldet und schwupps waren die Fotos mit der cc Lizenz im Beipack vom Civic Kino der Fotografin Julia Kuttner aus Takapua auch schon hochgeladen. L. G. Jens

3) Hallo Jens, ich fuehle mich geehrt. Auch wenn ausser dir und mir natuerlich niemand weiss, dass ich das bin. Du konntest auf dem Foto nicht lesen, dass das „Gr. Marienstraße.“ heisst? Das kann ja sogar ich lesen und ich bin dreimal an den Augen operiert. Und sag mal, wieso hast du den Eintrag fuer Raupert im Hamburger Adressbuch gefunden; die Grosse Marienstraße war doch in Altona? Und die letzte Frage: Was heisst denn LGB? Ich kenne das nur als Abkuerzung fuer „Lesbian, gay, bisexual“ und wuerde mich doch sehr wundern, wenn das in diesem Zusammenhang gemeint waere. L. G. Wiebeke

4) Hallo Wiebeke, ja, so soll es sein. Lesen? Das Wort heisst „ahnen“ und das auch nur, weil in der Bildunterschrift ja nur ein kurzes Wort auftaucht. Johannesstraße hat acht Buchstaben und Marienstraße nur sechs. (Das Wort Straße ist ja bei beiden gleich lang). Die Adressbuecher bei Agora sind alle unter Hamburg geordnet. (Da steht dann immer heutiges Gebiet, ohne den Hinweis, wem das zu verdanken ist), aber Du hast natuerlich recht: Ich habs im Altonaer Adressbuch gefunden. Aber das Du die LGB nicht kennst! Wenn Du als Junge diese Erde betreten haettest, dann waere das nicht passiert. Jeder Junge der damals in meinem Alter war, kannte die LGB.. Das war die Alternative zu den eingebildeten Schnöseln. Die hatten [weil ihre Eltern so reich waren und sie selbst zu Angebern erzogen werden sollten], immer die Nase oben und hatten den Mercedes der Modelleisenbahn: „Maerklin“. Die war eigentlich scheisse, weil sie mit Wechselstrom fuhr und keine durchgehende Stromschiene hatte und deswegen dauernd stehenblieb, was den Angebern natuerlich egal war. Also »LGB« ist die Abkuerzung fuer »Lehmann Garten Bahn«. Inzwischen ist Maerklin zweimal pleite gegangen und fuenf mal verkauft worden. Lehmann Garten Bahn ist nur einmal pleite gegangen und jetzt an Maerklin verkauft worden. Uebrigens faehrt die heutige Maerklin auch mit Gleichstrom, das ham sie jetzt endlich verstanden. Das mit dem Hamburger Adressbuch muß ich natuerlich gleich aendern. L. G. Jens

5) Hallo Jens, er ist durch den Elbtunnel geradelt, und das Stempeln war garantiert einer der Gruende dafuer, dass er da wegwollte; das Einzige, was er von diesem Job je erzaehlt hat, war, dass er jeden Morgen zur Arbeit pedalt ist, als ob’s um den Tour de France-Sieg ginge, denn im Gegensatz zu mir ist er ein notorisch unpuenktlicher Mensch. Bei der Oper musste man auch frueh aufstehen – Schichtarbeit – aber jedenfalls nicht stempeln, und ausserdem war man da nach 15 Jahren unkuendbar, weil’s ein halbstaatlicher Betrieb war, also quasi verbeamtet. Aber bis dahin war’s ein weiter Weg; angefangen hat er als sogenannter »Deckenzwerg«, das waren die, die auf den Knien auf der Buehne rumgerutscht sind und die Teppiche festgekloppt haben. So dass ich, als ich in der 1. Klasse in der Grundschule gefragt wurde, was denn mein Vater von Bderuf ist, erhobenen Hauptes sagte, „Deckenzwerg“ und die allgemeine Heiterkeit gar nicht verstehen konnte. L. G. Wiebeke

6) Hallo Wiebeke, ich bin eben noch mal vorbeigefahren und habe den aktuellen Stand von Blohm & Voss fotografiert. Es ist nicht wahr, dass beide Schwimmdocks verkauft sind. Eins haben sie noch. Vom anderen Ufer fotografiert sieht das natuerlich nicht so aus, wie auf Deinem Foto. Aber die Kraehne sind noch dieselben. Oder waren es die gleichen? L. G. Jens

7) Hallo Jens, grade ndach da, das ist in der Tat lustig. Ich meine die Ehemals-Ökosan-Rechnung, nicht den fuenfseitigen Schrieb von der IFB, von dem ich mir bisher erst die ersten zwei Seiten angetan habe; man will sich ja nicht vollends die Laune verderben. Worauf fuehrst du zurueck, dass die das mit derartigen Enthusiasmus und Einsatz durchzusetzen versuchen? Man sollte meinen (ich jedenfalls), drei Fuenftel der Empfaenger*innen knicken eh ein und zahlen die Kohle auf Raten zurueck, einem Fuenftel koennen sie nix, und das verbleibende renitente Fuenftel ist die Muehe nicht wert, jedenfalls nicht, was die Summen angeht, um die es da geht. Man hat fast den Eindruck, den IFB-Federfuchsern geht selber der Arsch auf Grundeis, aber wer atmet ihnen da von hinten auf die Ohren? Und vor allem warum? Angesichts dessen, dass das alles ja sowieso (fast) unter Ausschluss der indifferenten Oeffentlichkeit stattfindet und eine gerichtliche Niederlage von dir und deinesgleichen deshalb ja nicht mal abschreckende Wirkung hat. Ich bitte um Interpretation. L. G. . Wiebeke

8) Hallo Wiebeke, falls Du also jemals einen autobiografischen Text [von einem Buch will ich gar nicht schreiben] in Angriff nehmen willst, dann solltest Du den Titel: „Mein Vater, der Deckenzwerg“ nehmen. Du koenntest es natuerlich auch mit dem Schwimmer probieren, allerdings ist „Mein Vater, der Elbdurchschwimmer“ kein Erfolgstitel, das muesste dann schon: „Mein Vater, der Atlantikdurchschwimmer“ sein. Eine Spur, die aber ins Abseits fuehrt und da willst Du ja bestimmt nicht hin. Und das alles koennte man auch „Die Tochter des Deckenzwergs“ nennen, auf Deine Schwester bezogen koennte ein Buch von ihr dann heissen: „Die Tochter des Deckenzwerges, die es einmal besser haben wollte oder sollte“ was natuerlich ziemlich lang ist. Aber lang, so scheint es mir, ist heute modern. Ich habe, da war ich aber schon in der vierten Klasse, sagen muessen, mein Vater sei Prokurist. Das, so wurde mir eingeschaerft, sei ein ziemlich wichtiger Mann, das, wie sich spaeter herausstellte auch nicht richtig war, denn er war der Prokurist einer ganz kleinen Maschinenfabrik und Prokurist war er nur geworden, weil sein Chef Wilhelm Busch [der hiess wirklich so] sich mehr mit seinen Urlaubsbreisen [Geschaeftsreisen nannte er das] beschaeftigte, als sich im Betrieb mit dem Unterschreiben von Briefen zu beschaeftigen. Wilhelm Busch haette sicher „Die Partei“ [Urlaub muss sich wieder lohnen!] gewaehlt, waehrend mein Vater, als ehemaliges NSDAP Mitglied lieber Erich Mende [ebenfalls ehemaliges NSDAP Mitglied steht zu vermuten, ich habe es nicht ueberprueft, nee passt nicht, war noch zu jung, war erst 17 Jahre alt] gewaehlt hat. Und am Sonntag haben meine Eltern zusammen im Bett die »Welt am Sonntag« gelesen. Gerade ist der Tuermer mit seiner Trompete fertig geworden und es scheint mir an der Zeit, Dich nicht laenger zu quaelen. Das war der Text zum Dienstag fuer die Tochter des Deckenzwergs und nicht der Text für die Schwester, ebenfalls Tochter des Deckenzwergs, die es einmal besser haben sollte, schoene Gruesse auch vodm Erbeerschorsch. L. G. Jens

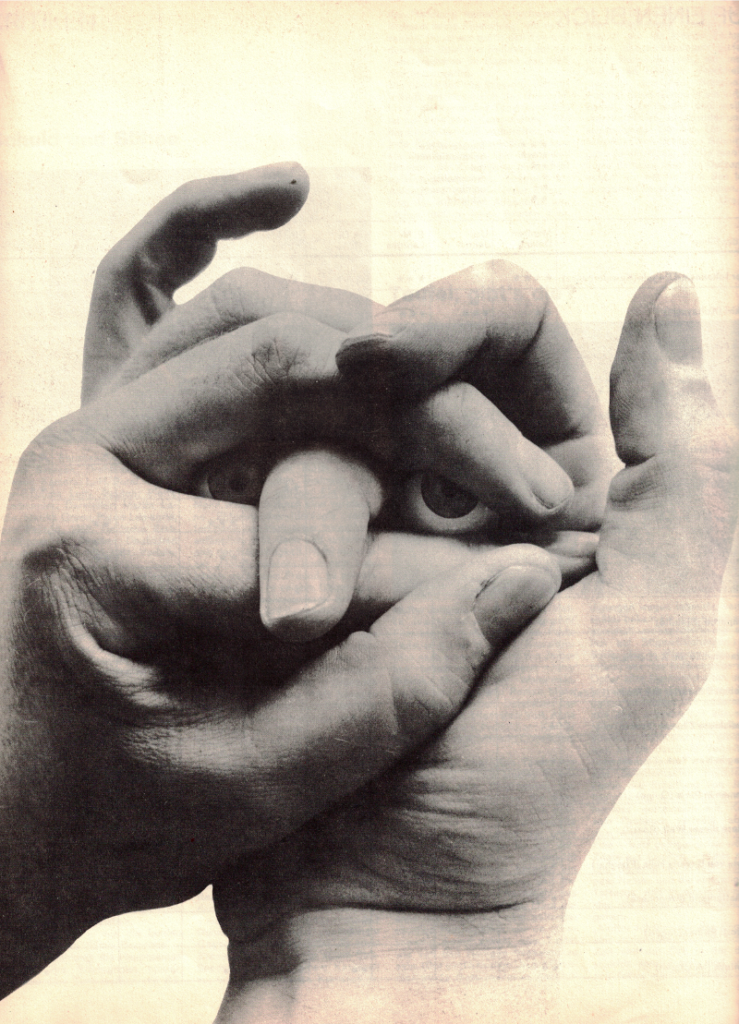

9) Hallo Wiebeke, grad habe ich Dein Foto von Blohm & Voss wieder hochgeladen und auf die Seite gestellt. Dabei ist mir aufgefallen: Man sieht den Schatten der Haende der Fotografierenden, deswegen kommt jetzt das Lied, das meine Freundin immer zitiert, wenn sie sich ueber eine Saengerin aus der DDR lustig machen will. Dann singt sie die Zeile: „Sind so kleine Haende, winzige Finger dran“ den Rest habe ich vergessen, bzw. verdraengt. Ich fand das Lied immer ganz schoen. So unterschiedlich koennen Geschmaecker sein. L. G. Jens

10) Hallo Wiebeke, ich guck ja im Moment viel Fernsehen. Am Sonntag gab es bei Arte noch mal »Fahr zur Hoelle Liebling«, den ich sehr gerne mag. Im Abspann des Filmes taucht der Name Jim Thompson auf. Das war mir frueher nie aufgefallen. Jim Thompson spielt den alten Ehegatten von Velma [Charlotte Rampling]. Es handelt sich tatsaechlich um den Autor dieser wunderbaren Buecher, den ich versucht habe, Dir schmackhaft zu machen. Und das zweite Erlebnis will ich auch nicht verschweigen. Es gibt ja diese Amis, die ueber die Weltwunder Filme machen und die dann berichten, was sie Neues gefunden haben. Darunter eben dieser Film ueber die Bauplaene der Cheops Pyramide die hundert Kilometer entfernt gefunden wurden. Auf Papyrus geschrieben. Ham sie entziffert. Ungefaehr fuenftausend Jahre altes Speichermedium. Gleichzeitig ist meine externe Festplatte, das Speichermedium der Gegenwart, von einem Brett, zwanzig Zentimeter ueber dem Fußboden liegend, heruntergefallen und ist tot. Kann nicht wiederbelebt werden. Da hatten es die alten Aegypter doch viel besser. L. G. Jens

11) Hallo Wiebeke, eben im Briefkasten: ein Brief von EWS. Ich bin jetzt mit 1.968 Kwh pro Jahr in der Stromverbrauchsgruppe A, sehr gut, schreiben sie mir aus dem Schönau-Schwarzwald. Im Vorjahr waren es 1.979 Kwh. Aber der wichtigere Brief kommt vom Bezirksamt Hamburg Mitte. Und da habe ich, was ich von der Stasi gelernt habe, den Umschlag so aufgemacht, dass mann ihn auch wieder verschliessen kann, ohne das die Betreffende oder der Betreffende es merkt. Die Nachricht ist folgende: Sie haben Briefwahl beantragt (Lob) und dabei folgende, von der Meldeanschrift abweichende Versandanschrift angegeben.„Bitte prüfen Sie die gespeicherten Angaben auf deren Richtigkeit und wenden sich bei Fehlern an die im Briefkopf angegebene Wahldienststelle. Ist der Versand an die oben genannte Adresse richtig, müssen Sie nichts weiter tun.“ Die oben angebene Adresse ist per E Mail und freundliche Gruesse schicken sie auch. Da ist mir natuerlich sofort das Zitat von Horst Urich Sass in den Kopf gekommen, als er am Flughafen Hamburg, zweimal Hamburg gelesen hatte und gemeint hatte: „Was muessen diese Idioten zweimal Hamburg schreiben!“ L. G. Jens

12) Hallo Wiebeke, die wichtigste Antwort zuerst (Die gilt natuerlich nur fuer die Jahrzehnte von 1949 – 1987): Meine Eltern, aber die sind beide schon lange tot. (1979 + 1987). Und die haben die FDP gewaehlt, weil dort die meisten von den Mitgliedern waren, deren Mitglieder sie vorher waren. Ich will nicht ungerecht sein. Meine Mutter hatte es nur bis zum Deutschen Frauenwerk geschafft. Wer nun die FDP in Hamburg waehlt, weiss man aus der letzten Hamburger Buergerschaftswahl. Die Einwohner von Blankenese. Ueberall sind sie an der Huerde der Prozente gescheitert, nur nicht die Kandidatin aus Blankenese. Ob der Adel angekauft, geliehen oder nur angeheiratet ist ― wie bei der Kekstochter in Bruessel, habe ich nicht ueberprueft. Gestern Abend jedenfalls hat es hier von Kindern (Fryday fuer Future) nur so gewimmelt, aber die Parteien schaetzen sich gluecklich, die Kinder duerfen ja noch nicht waehlen. Die Brieftraegerin muß ich in Schutz nehmen. Mir fallen bestimmt noch Argumente ein. Nur im Moment nicht richtig. Hast Du gesehen, wie Armin aus Aachen, die beiden Kinder angelogen hat? L. G. Jens

13) Hallo Jens, apropos Wahl, meine Briefwahlunterlagen sind am gleichen Tag bei mir angekommen wie der Brief, in dem nachgefragt wurde, ob es mit der Adresse auch seine Richtigkeit hat, wie bei dir. Und wenn ich nun gesagt haette, halt, nein, da ist ein Fehler drin? Diese Unterlagen waeren doch nie und nimmer ein zweites Mal rausgeschickt worden. Und weil wir hier in Sachsen-Anhalt sind, hat die Brieftraegerin diesen Brief, der nur persoenlich und gegen Vorlage des Ausweises usw. usf. ausgehaendigt werden darf, einfach in den (unabgeschlossenen) Briefkasten gestopft. Um deine Festplatte tut es mit Leid; ich hoffe, da ist nichts Unersetzliches verlorengegangen. Und mit dem Papyrus hast du natuerlich recht. Wobei aber dazu gesagt werden sollte, dass auch dieser Papyrus schon laengst vergammelt waere, wenn er irgendwo rumgelegen haette. Wahrscheinlich wurde er an einem luftdichten, staubtrockenen, abgeschlossenen Ort gefunden (z.B. einer Pyramide).

Wenn du deine Festplatten in einer Pyramide deponieren wurdest, waeren sie vielleicht nach 3000 Jahren noch so gut wie neu. Und zu guter Letzt: Wenn das ein echtes Wahlplakat waere, waere das glatt ein Grund, die FDP zu waehlen. Andere Gruende gibt’s ja nicht. Wer waehlt diese Partei, frage ich mich seit Jahrzehnten? L. G. Wiebeke

14) Hallo Jens, hei. Was ist mit dir? Ungewoehnlich langes Schweigen. Ich fuer meinen Teil bin seit 10 Tagen in Prag. Vor ein paar Tagen war ich in Mariánské LáznÄ / Marienbad, weil da die Ausstellung stattfindet, an deren Vorbereitung ich beteiligt bin, und ich musste natuerlich sofort an den Film denken, den ich nie verstanden habe und auch strunzlangweilig finde. Das ehemalige Kurhotel, in dem die Ausstellung stattfindet, sowie ueberhaupt die Stadt selber sind aber durchaus einen Film wert. Leicht runtergekommener oesterreichischer k.- u.-k.-Bombast mit Art Deco-Touch; sieht alles aus wie in dem Film von Wes Anderson, Grand Hotel Budapest, den du wahrscheinlich nie gesehen hast (muss man auch nicht). Wes Anderson hat, glaube ich, alles nachbauen lassen, aber er haette auch einfach im Hotel HvÄzda in Marienbad filmen koennen. Goldene Fahrstuehle mit goldenen Zahnradgetrieben in offenen Fahrstuhlschaechten. Habe ich noch nicht fotografiert, das kommt aber noch. Sag doch mal piep. L. G. Wiebeke

15) Hallo Wiebeke, so ging es mir auch. Aber ich glaube, da gabs auch nichts zu verstehen. Aber: schwarzweiss Fotografie und CinemaScope [und noch das Streichholzspiel 1/3/5/7 und wer das letzte Streichholz zieht, hat verloren, oder war es umgekehrt?] und ausserdem sehen die Frauen doch sehr attraktiv aus, und deswegen haben wir Jungs, die sich fuer was besseres hielten, diesen Film gerne angesehen und natuerlich auch den von Wes Anderson, wo ich mich immer gefragt habe, was diese verschiedenen Formate eigentlich sollen? Meine Doppelanfrage [bezueglich Wohnraum in Berlin] hat mich doch mal wieder in meinen Vorurteilen bestaetigt. Junge Frauen wollen alle, auch wenn kein Platz ist. Doch sobald sie die 40 ueberschritten haben, schon ist es vorbei. Bei Berlin faellt mir noch das Desaster mit den Wahlzetteln ein. Das hat aber die Titanic schon im März 1990 vorhergesagt, wie Du in der Anlage sehen kannst. L. G. Jens

16) Hallo Wiebeke, ich hab mal wieder was abgeschrieben, weil diese Fotokopien so schlecht zu lesen sind und natuerlich auch, damit die Kinder sie auch finden, falls sie denn auf die Idee kommen sollten, zu suchen. Ein Text, den Fritz Teufel [der mit der Wahrheitsfindung] mal geschrieben hat und in einem Buch erschienen ist, in dem auch andere Knackis, u. a. einer, der sich vom Anarchisten zum Realsozialisten und Schriftsteller verwandelt hat, dessen Krimis ich aber nie gelesen habe [bzw. immer nur den Anfang] [Robert Jarowoy]. Beide inzwischen in Freiheit und verstorben, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren und muss mal schnell zur Blutabnahme in die Praxis, wo ich schon seit 1983 bin (damals habe ich mir immer die gelben Zettel bei ihm abgeholt und war heilfroh, dass ich nicht wirklich krank war) und die zahlreiche Personalwechsel hinter sich hat [Karl Heinz Roth u.a.] und hier nun der Link auf das »Maerchen von Ali und Fatima«. L. G. Jens

17) Hallo Jens, diese Email musste ich zweimal lesen, bis sich mir erschlossen hat, wovon du eigentlich redest. Erst dachte ich, huch, ich habe ein Buch geschrieben? Das ist mir neu. Aber irgendwann fiel der Groschen dann doch. Freut mich, dass was Lesenswertes dabei ist. Aber was diesen Film betrifft: Das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass der noch nicht auf die Muellhalde gewandert ist, oder? In welchem Format wurden solche Fernsehbeitraege denn eigentlich gefilmt? Nicht lachen, ich weiss es wirklich nicht. Die beiden Schreiben von deinem Anwalt lese ich morgen, sonst kriege ich schlechte Laune, und das will man ja nicht zum Feierabend. Ich meinerseits habe seit meiner „das kann doch nicht wirklich von Ihnen sein; ich wittere Betrug“-Email von vor zwei Monaten nichts mehr von der IFB gehoert. Aber die naechste Frechheit wird kommen; da koennen wir von ausgehen. Wie ist denn der Stand der Dinge bei D.; weisst du das? Zu deiner letzten Email: Robert Jarowoy kannte ich fluechtig, weil wir gemeinsame Bekannte hatten; schien mir ein netter Kerl zu sein, aber als Schriftsteller wenig beeindruckend. Fand ich jedenfalls. Im Gegensatz zu seinem Kampfgefaehrten Peter-Paul Zahl, mit dem ich ihn manchmal verwechsle, obwohl der eine ganz dick war und der andere ganz duenn. Gaehn. Wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, bin ich etwas braesig im Kopf. Ich habe den halben Tag Bilderrahmen lasiert, und jetzt ist mir schummrig vom Terpentin. Aber ich wollte nicht auch noch beim Malen und Lackieren eine Maske aufsetzen, wo man doch eh schon staendig mit so einem Kaffeefilter auf der Nase rumlaeuft. Also demnaechst mehr. Sag mal, wieso gehst du denn zum Blutabnehmen, wenn man mal fragen darf? L. G. Wiebeke

18) Hallo Wiebeke, dann fange ich mal von hinten an. Blut abnehmen, weil mein Hals irgendwie geschwollen ist und der Nachfolger von Karl Heinz Roth nach einem Blick in meinen Rachen auch nicht wußte, warum mein Hals geschwollen ist. Mit der Muellhalde, das traue ich weder dem WDR noch dem NDR noch Radio Bremen zu. Da sitzen die Gralshueter der Fernsehgeschichte, die schmeissen so was nicht weg. Den Film von Ulrike Meinhof ― Bambule ― haben sie ja auch nicht weggeschmissen und dann doch noch in irgend einem Nachtprogramm mal gezeigt. Im Studio haben sie mit großen Ampex Kameras gearbeitet, die mit zwei Zoll breiten Magnetbändern gearbeitet haben. Aber wenn sie in der Fabrik in Berlin-Kreuzberg bei DTW [nicht fuer dich aber fuer die Nachwelt: eigentlich De Te We, die Abkuerzung fuer Deutsche Telefon Werke, in Berlin 36, Wrangelstraße 100, die haben das Telefon W 48 gebaut] gedreht haben, dann sicher auf 16 mm Film, vorwiegend mit der Arri BL, aber auch mit der Aaton und der Eclair [aus Frankreich], die beide im Einsatz waren. Eine schoene Kamera. Die Eclair. Die 120 m Kassetten waren klasse. Da mußte man nicht die ganze Zeit im Dunkelsack rumfummeln, wenn man den Film in die Kassette eingelegt hat. Meist auf Umkehroriginal gedreht, manchmal aber auch mit Negativ Film. Die beiden Schreiben des Anwalts dienen eher der Erbauung und der Aufmunterung. Merkwuerdiger Weise hat bisher in Hamburg kein Sturm der Entruestung stattgefunden. Im Gegenteil. Wie ein Film von Bergmann: »Das Schweigen«. Der bescheuerte Innensenator [der aus Hamburg, nicht der aus Berlin von dem Wolfgang Neuss mal gedichtet hat: „Der Innensenator muß immer ne schnelle Fehlbesetzung sein“ oder so] laesst an der Flora immer die Beamten die Schrift uebermalen. Zugelernt haben sie nix. Und dann hat er auch noch zur Corona Rueckzahlung oeffentlich gesagt, dass die Leute, die dieses bekommen haben, ja auch in Raten zurueckzahlen koennen. L.G. Jens

19) Hallo Wiebeke, wird erledigt, ich freue mich ueber jede Begegnung mit Dir! Vorbeikommen immer! Gestern ist mir doch was Komisches passiert. Wieder ein Baustein zur Theorie des Aelterwerdens. Ich habe mit grosser Neugier das Buch, das Du mir geschenkt hast [das von den Scherben] bis zur letzten Seite gelesen. Manchmal hatte ich dabei den Eindruck, dass es sich um Wiederholungen handelt. Ich habe das meinem Gedaechtnis angelastet, da sind ja eine Menge Kenntnisse ueber Ralph und Gert Moebius angehaeuft. Irgendwie kam mir gestern die Idee, doch mal in meinem Buecherregal zu stoebern. Und siehe da, dort ist die Ausgabe von 2005 mit einem anderen Umschlag, den selben Texten und zehn Seiten dicker und sonst identisch, nicht mal die Schrift wurde veraendert. Das die Ausgabe etwas anders ist, kommt daher, das einige Bilder hinzugefuegt wurden. Wer haette das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Den einen Text, den ich doof fand in der Neuausgabe, fand ich auch schon in der letzten Ausgabe doof, aber diesmal habe ich drei Seiten mehr gelesen, bevor ich abgebrochen habe. Jetzt kommt noch der Satz ueber Mae West, deren Auftritte in den verschiedenen Filmen ich immer sehr gemocht habe. Da hat jemand ueber sie geschrieben . . . „Sie verliert ihren gut Ruf den sie nie vermisst“. L. G. Jens

20) Hallo Wiebeke, der Brief ist im Kasten. Der Briefkasten, den ich sonst immer benutze, ist seit die gegenueber liegende Kirche in einen Laden umgebaut wird und sie deswegen den Briefkasten beseitigt haben, also der Briefkasten am Michel ist nicht mehr . . . wo war ich stehengeblieben? Ach ja, also der Briefkasten [grosse Version] auf dem Großneumarkt [versteckt hinter Hamburgs schoenster Litfaßsaeule], der hat mein Vertrauen nicht erringen koennen, weil er so voll war, dass man die obersten Sendungen gut haette entnehmen koennen. Also ich habe den genommen, der hundert Meter weiter im Alten Steinweg vor der Wirtschaftsbehoerde steht. Der soll ebenfalls um 16.30 Uhr geleert werden. Ich werde das jetzt nicht ueberwachend. Viel Spass beim Lesen, manchmal macht ja auch die Beamtensprache Freude in ihrem Unbeholfensein. L.G. Jens

Ps: Da faellt mir noch das Weihnachtsgedicht fuer die Beamtenkinder ein: „Der Gabentisch ist oed und leer, Die Kinder gucken bloed umher, Da laesst der Vater einen krachen, So kann man auch mit kleinen Sachen Beamtenkindern Freude machen“. [G. Klaut bei Dorle K.]

Mit dem Krachen ist ein bestimmter Laut gemeint, den der Vater [Beamter = Sesselfurzer] mithilfe einer seiner Koerperoeffungen zu Stande bringt.

Aber das kannst Du ja nicht wissen, weil Du kein Beamtenkind gewesen bist. Um den Rassismus rauszukriegen kann man auch was anderes einsetzen. Reimt sich auch mit: Arbeiterkindern -, Angestelltenkindern und Tischlerkindern usw.

21) Hallo Jens, das finde ich super. Zum einen, dass ich dir was geschenkt habe, das du schon hast, ohne dass du’s gemerkt hast, und zum zweiten, weil es einen Jahrmarkt der Moeglichkeiten fuer weitere Geschenke eroeffnet: Zu deinem 90. schleiche ich mich in deine Wohnung, stehle ein Buch, von dem ich weiss, dass es dir gefallen hat, mache einen neuen Umschlag und Geschenkpapier drum, und voilà. [Fremwoerterbuch = sieh da!]. Das erinnert mich ein bisschen an die Leute ― du kennst bestimmt auch welche ― die sich nie erinnern koennen, dass sie einen Film schon mal gesehen haben. 70 Minuten sitzt man mit ihnen vor der Glotze, Dramen spielen sich ab, Ehen gehen in die Brueche, Autos fliegen in die Luft, und in der 71. Minute sagen sie ganz langsam: „Ich glaub, den kenn ich schon.“ L. G. Wiebeke

22) Hallo Wiebeke, das klingt ja ganz traumatisiert. Man spuert die Gedanken, die Dir dabei durch den Kopf gegangen sind. Da faellt mir sofort die Geschichte von dem Kind (weiblich) ein, das nach ihrem Berufswunsch befragt wird und es, wie aus der Pistole geschossen antwortet: Lehrerin! Auf die Frage warum, kommt die Antwort: Dann kann ich Kinder zwiebeln! Was natuerlich uebersetzt heisst: Kinder quaelen. Ich hab das nur hier hingeschrieben, weil ich natuerlich annehme, dass Du noch nie Kinder gequaelt und noch nie den Wunsch gehabt hast, dieses zu tun, was ich von mir aber nicht behaupten kann. Uebrigens zu dem Scherben Buch mit dem neuen Umschlag und Deiner Receycling Idee der Wiederaufarbeitungs-Verwertung ist mir aufgefallen, das es sein koennte, das das Buch doch nicht so gut ist, wie ich erst angenommen hatte. Und zwar aus folgendem Grund: Buecher, die ich vor 15 Jahren gelesen und fuer gut befunden habe, wuerden mir, trotz fortgeschrittenen Alters, sofort in Erinnerung kommen, Alzheimer her oder hin. Da dies bei selbigen Buch nicht der Fall ist, laesst mich auf die Idee kommen, dass es damals bei mir keinen bleibenden Eindruck erzeugt und hinterlassen hat. Bei der »Insel des zweiten Gesichtes« [fuer die Nachgeborenen von Herrn Albert Vigoleis Thelen] ist das ganz anders. Alle Saetze, die Du der Lehrerin [oder dem Lehrer] in den Mund gelegt hast, sind sehr glaubwuerdig. Nur Dein letzter Satz sorgt fuer Irritationen. Als ich noch Lehrer in der Schule selbst erlebt hatte, haben sie niemals die Seitenzahl, die ausreichend sein sollte, angegeben, sondern immer nur die Zeit, die zur Verfuegung stand. Heute morgen habe ich [extra nur fuer Dich] Deutschlands [oder vielleicht Hamburgs] schoenste Litfasssaeule und den Briefkasten, in den ich immer die Briefe werfe, die ich an Dich schicke, fotografiert. L. G. Jens

23) Hallo Jens, das ist doch gar nicht maennerfeindlich, hoechstens eltern- oder trinkerfeindlich. Ich versteh das so, dass Mama hingefallen ist, weil sie auch schon stramm ist. Das waer doch mal ein Gedicht zum Interpretieren im Deutsch-Leistungskurs: „Wie kontrastiert der Autor das Verhalten der beiden Eltern? Laesst seine Schilderung Rueckschluesse auf seine eigene Haltung zu den Ereignissen zu? Welche Reaktion will er damit beim Leser hervorrufen? Und handelt es sich hier Ihrer Meinung nach um eine individualistische Zustandsbeschreibung oder um einen gesellschaftskritischen Kommentar? Mindestens 4 Seiten, bitte.“ L. G. Wiebeke

24) Hallo Jens, danke! Ich fuehle mich geehrt, dass ich persoenlich die Adressatin dieses Aufsatzes bin. Und das ist schon die 11. Epistel? Da habe ich einige der ersten 10 moeglicherweise verpasst. Das wird nachgeholt. Eine Ergaenzung zum Thema „Mobiltelefone in Drehbuechern“: Ich habe letztens ein Interview mit einer Krimiautorin gelesen, in dem sie Folgendes sagt – ich uebersetze aus dem Stegreif: „Mehr und mehr Krimis spielen in der Vergangenheit wegen dieser verdammten Mobiltelefone. Ein immer groesserer Teil der Ermittlungen gruendet sich auf Technologie. Aber die zwischenmenschliche Ebene, die uns an Krimis fasziniert, bleibt auf der Strecke. Man muss nicht mehr fuenf Leute verhoeren, um herauszufinden, wo Joe in der Nacht vom 15. auf den 16. war. Man verfolgt einfach sein Handy. Vor zehn oder zwanzig Jahren, wenn A seine Ex-Freundin gesagt hat, er war nicht bei ihr, und Joe sagt, er war bei ihr, wer hat dann gelogen? Will sie ihn in Schwierigkeiten bringen? Aber jetzt heisst es: „Wir haben Joes Handy. Bei ihr war er nicht.“ Das gilt fuer Fernsehkrimis sicher nicht im gleichen Masse wie fuer Kriminalromane, weil nicht-zeitgenoessische Drehorte das Budget in die Hoehe treiben. Aber ich fand es einen interessanten Gedanken. Ebenfalls interessant ist die Bildsprache, die sich in Krimis und Thrillern um dedn Einsatz moderner Technologien herum entwickelt hat. Von den Boesen oder einem Geistesblitz getrieben hechtet der Held zum naechstgelegenen Computer, um irgendwas rauszufinden, was die Handlung vorantreibt ― vorzugsweise naechtens in einem dunklen Buerohochhaus ― und wildes Rumgetippe auf einer Laptoptastatur macht natuerlich sowohl optisch als auch akustisch wesentlich weniger her als eine ordentliche Verfolgungsjagd.

Also muss Schweiss auf der Stirn her, blaeuliches Licht, ominoeses Gepiepe, blinkende Grafiken und Passwoerter in 36-Punkt, damit auch die Zuschauer zuhause sie gut lesen koennen. Okay, genug Kulturkritik fuer heute. Bis demnaechst.

L. G. Wiebeke

Briefe an Eugen (XXV) Bananenkisten-Der Nachlass von Alfred Bauer

PDF (Zeichen 2.032) Briefe an Eugen (XXV) Bananenkisten

Hallo Eugen,

noch mal vielen Dank für den Hinweis auf den Link »Kino im Zwielicht«. Nach einer kurzen Lesephase habe ich mir dann doch die gedruckte Ausgabe bestellt und da ist mir dann diese komische Geschichte begegnet, die ich wegen ihrer Tragik und Komik abgeschrieben habe.

Auf den Seiten 102 – 103 von »Kino im Zwielicht« gibt es die Geschichte von den Bananenkisten des Alfred Bauer: „Neben der Literatur- und Presseauswertung etwa im Pressearchiv der Filmuniversität Babelsberg bestand ein wichtiger Teil der Recherche zudem in der Suche nach dem persönlichen Nachlass von Alfred Bauer. Verschiedene Hinweise führten schließlich zu einem bemerkenswerten Fund, der an dieser Stelle etwas ausführlicher beschrieben werden soll.

In den 1970er-Jahren lernte Alfred Bauer den Sammler und Verleger Christoph Winterberg kennen. Winterberg half Bauer bei der Neuauflage seines Spielfilm-Almanachs und brachte dessen zweiten Band „Der deutsche Spielfilm-Almanach 1946 bis 1955“ im namenseigenen Verlag heraus. Offenbar verstanden sich Bauer und Winterberg gut. Jedenfalls erhielt Winterberg einen umfangreichen Bestand aus dem Nachlass Alfred Bauers.v.l.n.r. Dr. Alfred Bauer, Dr. Walter Mülle

Diesen verpackte Winterberg wiederum in Bananenkisten und lagerte ihn in seinem Haus im bayerischen Rennertshofen ein. Zusammen mit seinen eigenen Sammlungen von Plakaten, Magazinen und Filmkopien besaß Winterberg nach eigenen Schätzungen etwa 550 000 Standfotos, 60 000 Plakate, Hunderte Drehbücher und unzählige Bücher zu Filmthemen. Nachdem sich Winterberg aus dem Verleger- und Filmsammlergeschäft zurückgezogen hatte, verbrachte er schließlich seine letzten Lebensjahre in seinem hoffnungslos überfüllten Haus, in dem er einen Raum bewohnte und das ansonsten nur noch zwischen deckenhoch gestapelten Bananenkisten durch schmale Korridore begangen werden konnte. Dort fand man Christoph Winterberg schließlich im Februar 2018, begraben unter zwei mit Filmmaterial gefüllten Bananenkisten, tot auf. Der Generalerbe veräußerte den gesamten Bestand schließlich an den Sammler und Filmhändler Werner Bock, der nach eigenen Aussagen von den insgesamt etwa 14 000 Bananenkisten noch 4000 behielt und diese in verschiedenen Lagerräumen in Hannover unterbrachte.“ (Kino im Zwielicht, Hrsg. Andreas Wirsching. Seite 102-103, Metropol Verlag Berlin, 19– Euro, ISBN: 978-3-86331-728-7))

Die Suchmaschine hat es übersetzt : Hello Eugen, thank you again for pointing out the link “Cinema in Twilight”. After a short reading phase I ordered the printed edition and there I have it then came across this strange story, which I wrote off because of its tragedian and humor have. The story of them begins on page 102 of “Cinema in the Twilight”.

Banana boxes. „In addition to the literature and press evaluation, for example in the press archive of the film university Babelsberg, an important part of the research was also the search for the personal estate of Alfred Bauer. Various clues eventually led to a remarkable find that will be described in more detail hereshould.In the 1970s, Alfred Bauer met the collector and publisher Christoph Winterberg know. Winterberg helped Bauer reissue his feature film almanac and broughtits second volume “The German Feature Film Almanac 1946 to 1955” in its own name Publisher out. Apparently Bauer and Winterberg got along well. Anyway received Winterberg has an extensive inventory from Alfred Bauer’s estate. Winterberg packed this in banana boxes and stored it in his house Bavarian Rennertshofen. Along with his own collections of posters, According to his own estimates, Winterberg owned around 550,000 magazines and film copies Still photos, 60,000 posters, hundreds of scripts and countless books on film topics. After Winterberg with drew from the publishing and film collecting business. He ended up spending the last years of his life feeling hopeless crowded house in which he lived in one room and otherwise only between Banana crates stacked high on ceilings could be walked through narrow corridors. Christoph Winterberg was finally found there in February 2018, buried under two Banana crates filled with footage, dead. The general heir sold the entire property. Finally passed to the collector and film dealer Werner Bock, who, according to his own According to statements, out of a total of around 14,000 banana boxes, 4,000 were kept and they were stored various storage rooms in Hanover.“ (Kino im Twilight, ed. Andreas Wirsching. Pages 102-103, Metropol Verlag Berlin)

PDF Briefe an Wiebeke (9.836 Zeichen) Die Bankräuber von der IFB

Hallo Wiebeke, natürlich weiss ich von der Klassenjustiz. Aber ein solches Erlebnis derselben hatte ich schon lange nicht mehr. Die Schriftsätze des Anwaltsbüros des Staates, gegen den ich Klage eingereicht hatte, machten vor allem eins deutlich: Nach vielen Seiten Blödsinn folgt eine Seite voller Wahrheit. Auf der letzten Seite jedes ihrer Schriftstücke, das mir vom Gericht übermittelt wurde, waren die Namen jener Personen genannt, die sich mit diesen Verfahren eine goldene Nase verdienen. Ich werde diese Seite als PDF in meinen Brief an Dich einfügen.

PDF Anlage 1 Deloitte Legal GmbH

Aber nun zu dem Erlebnis vom 16. Mai 2023 Aktenzeichen 16 K 5062/21 vor dem Verwaltungsgericht Hamburg. Um das Ergebnis kurz vorweg zu nehmen:

Wir haben verloren.

Und damit meine ich nicht nur mich, sondern auch alle anderen Kleinunternehmer, die der Ankündigung von Peter Altmaier (CDU) und Olaf Scholz (SPD) im täglichen Fernsehen gefolgt waren und auf ihre Ansagen vertraut haben: Schnell und und unbürokratisch sollte die Hilfe bei all Jenen ankommen, denen die Ausübung ihres Gewerbes staatlicherseits untersagt wurde.

Spielplätze, Kitas, Kinos und Hotels wurden geschlossen und mit der Schließung der Kinos und Hotels, war ich von meinen Einnahmequellen abgeschnitten. Du weißt warum.

Seit dem Zeitpunkt als das Geld geflossen war, beschäftigte ich mich nun mit der Herstellung von Papieren, gefühlte hundert Seiten, um die IFB – die Hamburgische Investitions- und Förderbank davon zu überzeugen, daß ich durch die staatliche Schließung der Kinos und der Hotels in Hamburg keine Einnahmen aus meiner Gewerbetätigkeit mehr hatte.

Die Fragen dieser Bank, die ja im Auftrag des Hamburger Senates handelt, gehen ins Unendliche. Was sie alles wissen wollen, wovon damals niemals die Rede war. Es fehlte eigentlich nur noch die Forderung der IFB, das man ihr beweisen müsse, das es überhaupt eine Pandemie gegeben habe.

Dabei ist es bei mir leider ganz einfach. Meine Altersrente beträgt monatlich 720,00 €. Davon kann ich grade meine Miete bezahlen und habe noch Geld für Strom, Wasser und Telefon übrig. Schon seit dreissig Jahren, mit einem Jahr Unterbrechung, habe ich deswegen ein Gewerbe angemeldet und ausgeübt.

Meine Einnahmen aus meinem Gewerbe betrugen monatlich 1.666,00 € inklusive der Mehrwertsteuer, macht zusammen 2.386,00 €. Das war vor der Pandemie. Alles sauber belegt.

Sogar die 40,00 €, die von der Altersrente für Krankenversicherung abgezogen werden. Apropos Altersrente. Wenn ich das Unwort höre, werde ich wütend. Mit meinem Alter hat das nichts zu tun. Ich nenne es Rentenbetrug. Bei Gelegenheit schicke ich Dir mal meine Tabelle mit der Aufstellung, wieviel Geld ich seit 1963 in die Rentenkasse eingezahlt habe.

Ich war selbst überrascht. Hätte ich das Geld auf ein Sparbuch mit 3 % Zinsen und nicht in die Rentenversicherung eingezahlt, dann hätte ich heute keine Geldsorgen. Aber Du hast Recht, das gehört hier nicht her. Und dennoch, bei Gelegenheit schicke ich Dir mal meine Aufstellung. Fein säuberlich seit 1963 ausgerechnet. Natürlich mit beiden Einzahlungen (AG + AN). Abzug vom Lohn und Arbeitgeberanteil. Und davon durchschnittlich 18 % an die Rentenversicherung »abgeführt«.

Zurück zu den Einnahmeausfällen, die ja nicht durch die Pandemie entstanden sind, sondern durch die Verbote des Staates, die mich daran gehindert haben, meiner gewerblichen Tätigkeit weiter nachzugehen.

Also stellte ich einen Antrag für die Einnahmeausfälle, die in den nächsten drei Monaten zu erwarten seien: Eine einfache Rechnung. 1.666,00 € pro Monat x 3 Monate = 4.998,00 €. Im Ergebnis ein Antrag über 5.000,00 €. Und schwupps wurden 7.000,00 € bewilligt. 4.500,00 und 2.500,00 € von Hamburg und vom Bund.

Unbürokratisch und schnell. Ich war tatsächlich überrascht. Das gab es noch nie. Und richtig. Die Schließung der Kinos und der Hotels dauerte tatsächlich sechs Monate, wie die Verantwortlichen von Bund und Land offenbar geahnt hatten. 1.666,00 € x 6 Monate macht 9.996,00 €. Das fehlende Geld von 2.996,00 € wurde teilweise aus Hamburger Steuergeldern ausgeglich

en: 2.000,00 € kamen durch eine sog. »Neustarthilfe« auf mein Konto. Der fehlende Rest von 1.000,00 € kam von meinem Sparbuch für Notfälle. Jetzt darf kein Notfall mehr kommen. »Emptibox« hätte meine Mutter gesagt.

Meine Aufstellung, gefertigt für die IFB Senatsbank, ist sehr einfach. Von der Rente von 720,00 € zieht die Rentenkasse 40,00 € für Krankenversicherung ab, bleiben 680,00 € über. Von den Einnahmen aus dem Kino und dem Hotel werden 19 % Mehrwertsteuer abgezogen und ans Finanzamt überwiesen. Übrig bleiben 1.400,00 € aus Gewerbebetrieb.

Eine einfache Rechnung, die eigentlich jeder verstehen müsste, der mindestens die Hauptschule geschafft hat. Nicht jedoch die Hamburger Staatsbank IFB ― Hamburgische Investitions- und Förderbank — am Besenbinderhof 31.

Übrigens auch die Bank, die alle drei Jahre im Auftrag der Stadt Hamburg überprüft, ob mein Einkommen für das Bewohnen einer Sozialbauwohnung — Paragraf 5 Schein Wohnung ― nicht vielleicht doch zu hoch ist.

Im Verwaltungsrat dieser staatlichen Bank sitzt, bzw. saß Frau Senatorin Dr. Dorothee Stapelfeld (SPD) als Vorsitzende. Als sie noch nicht im Ruhestand war, habe ich ihr über die rüden Methoden dieser IFB Bank einen Brief geschrieben, dem sogar ein Antwortschreiben ihres Referenten folgte.

PDF Anlage 2 Korrespondenz mit einer Senatorin

Sogar eine Art »Bewilligungsbescheid« folgte der Überweisung von 7.000,00 €, der, wie ich später feststellen mußte, das Papier nicht wert ist, auf dem es gedruckt ist. Und vor allem: weder von mir, noch von der Gegenseite unterschrieben wurde. Das wird einen Grund haben, wie ich damals schon vermutet hatte.

PDF Anlage 3Bewilligungsbescheid

Der Richter des Verwaltungsgerichtes war im Termin ein freundlicher Mann. Er hatte sich alle Unterlagen, gefühlte hundert Seiten, zu denen ich aufgefordert worden war, genauestens angesehen und am Beginn der Verhandlung eine Art Zusammenfassung vorgetragen, wie sich die Ereignisse aus seiner Sicht zugetragen hatten. Zugeschaltet auf einer Videowand, die beiden Herren aus Köln, die sich hier, natürlich nur für ihre Firma ― Deloitte Legal GmbH ― die goldenen Nasen verdienen.

Dem Richter der Kammer 16 des Verwaltungsgerichtes, so stellte ich bald fest, hatte vor allem mein Einkommensteuerbescheid der Finanzverwaltung von 2019 nicht gefallen. Ich war davon ausgegangen, das ein Beamter in der Justizbehörde, die Sprache eines Beamten aus der Finanzbehörde ohne Weiteres versteht, was, wie ich in dem Termin feststellen mußte, aber leider nicht der Fall war.

Das hat vor allem mit der ersten Seite meines Einkommensteuerbescheides des Finanzamtes für 2019 vom 23.11. 2020 zu tun, auf dem sich die leicht mißverständliche Formulierung des Finanzamtes Hamburg Mitte befindet:»Einkünfte aus Gewerbebetrieb als Einzelunternehmer«.

Es handelt sich bei dieser genannten Zahl jedoch nicht um die Einkünfte, wie dieser Begriff suggeriert, sondern vielmehr um den verbleibenden Gewinn des Unternehmens.

Das ergibt sich aus dem Formblatt des Finanzamtes (Anlage G – Einkünfte aus Gewerbebetrieb), das eindeutig darauf hinweist, das in dieses Formblatt die erzielten Gewinne des Unternehmens eingetragen werden sollen. Oder aber, mit einem vorgesetzten Minuszeichen, die Verluste des Unternehmens. Im Einkommensteuerbescheid 2019 wurden nun 1.129,00 € mißverständlich als Einkünfte aus Gewerbebetrieb ausgewiesen. Und dort findet sich auch die Vermutung des Richters, daß hier der ganz große Beschiss stattfände. Wie es denn möglich sei, dass aus Umsatzerlösen von 24.219,50 € die genannte Summe von 1.129,00 € im Einkommensteuerbescheid werden könne?

Meiner Beteuerung, es handle sich bei der im Bescheid genannten

Summe nicht um die Einkünfte aus Gewerbetrieb, sondern um den Reingewinn, der übrig geblieben sei, weil eine Spende des Vorjahres noch abzuziehen war, die im Vorjahr nicht abgezogen werden konnte, konnte er keinen Glauben schenken. Nach der sog. 20 % Regelung werden die Spenden, die im Vorjahr (2018) nicht geltend gemacht werden konnten im Folgejahr (2019) vom Gewinn abgezogen. So wurde aus einen Reingewinn von 3.280,00 € im Jahr 2019 der Reingewinn von 1.129,00 €.

Obwohl sich die genannten Zahlen beide auf der ersten Seite des Einkommensteuerbescheides 2019 befinden, konnte dies den Richter nicht überzeugen. Auf die Idee, daß ein beamteter Richter am Verwaltungsgericht einen Einkommensteuerbescheid nicht lesen kann, den ein Beamter der Finanzbehörde erstellt hatte, war ich vor Prozessbeginn leider nicht gekommen. Und konnte deshalb das ausgefüllte Formblatt (Anlage G) nicht erneut im Termin vorlegen, das diesen Umstand nochmals erklärt hätte. (Überschrift im Formblatt: Gewinn als Einzelunternehmer). Die »Goldenen Nasen aus Köln« wussten vermutlich ganz genau, was sie tun und lassen müssen, um dem ausgeplünderten Staat die erschwindelten Beihilfen zurück zu holen und natürlich auch damit sie selber keinen »Liquiditätsengpass« erleiden. »Liquiditätsengpass« ist ein Lieblingswort der Firma »Deloitte Legal GmbH« aus Köln.

Dazu kann ich nur anmerken: Einen solchen Flüssigkeitkeitsengpass kann es ja nur geben, wenn Flüssigkeit vorhanden ist. Wenn aber sechs Monate lang keine Flüssigkeit vorhanden ist, kann es auch zu keinem Engpass derselben kommen. Nur Unternehmen, die über die entsprechende Rücklagen verfügen, können eine Zeit überbrücken, in denen sie keine Einnahmen haben.

Ein Kleinunternehmer, der als Rentner sich nebenbei noch was dazu verdient, so wie ich, hat natürlich keinerlei Rücklagen in dieser Höhe mit deren Hilfe er solche Einnahmeausfälle überbrücken könnte. So stehe ich vor einer ganz anderen Situation und mit mir natürlich alle anderen Kleinunternehmer.

Werden die Kinos und Hotels staatlicherseits geschlossen, kann ich keine Programmtexte für das Kino schreiben und verkaufen und keine Kontierungen vornehmen und verkaufen, weil beide Betriebe gezwungen wurden, ihre Geschäfte zu schließen.

Das wissen die Leute der IFB und die »Goldenen Nasen aus Köln« natürlich ganz genau und behaupten dennoch das Gegenteil. Und sie kommen damit durch, wie ich am Dienstag Gelegenheit hatte zu erleben.

Wiebeke, ich kann Dir nur raten, hüte Dich vor Menschen mit Doppelnamen. Da ist immer irgend was faul. Und wenn es nur die Tatsache ist, daß diese Doppelnamenmenschen lieber der IFB und ihren »Goldenen Nasen« glauben, die gebetsmühlenartig, in jeden der von ihnen verfassten Schriftsätze ihre falschen Behauptungen wiederholen: Man habe vor der Pandemie keine 20 Stunden pro Woche gearbeitet und die Rente von 720,00 € sei höher als die 1.400,00 €, die aus dem Gewerbebetrieb erzielt wurden. Für diese Art Rechnung bedarf es sicher keines Studiums von zehn Semestern Jura sollte man meinen. Doch hier scheint jener Satz zur Geltung zu gelangen, daß eine falsche Behauptung durch ständige Wiederholung Glaubwürdigkeit erlangt.

Im Verlauf dieser Auseinandersetzung habe ich erlebt, auf welche Weise die IFB ― Hamburgische Investitions- und Förderbank ― eine Anstalt des öffentlichen Rechts vorgeht:

1) Die IFB, die städtische Bank teilte mit, ein Widerspruch, der abgewiesen wird, kostet 50 € in Worten: fünfzig Euro. 2) Ein Verfahren vor dem Verwaltungsgericht dauert lange. 3) Die IFB kann sich das Geld, ohne langen Prozesse, schnell vom Deinem Konto zurückholen. Es bedarf nicht mal eines Mahnbescheides. Oder eines Gerichtsurteiles. Natürlich nur, wenn eine Deckung auf dem Konto vorhanden ist. Und damit ist die Welt dann wieder in Ordnung. Das hast Du sicher nicht gedacht, oder? Und jetzt kommst Du. Ich hoffe, daß Du mehr Erfolg hast und denk immer an die Elektrolüte aus dem Film »Herr Lehmann und die Goldenen Kölner Nasen«, J.

PDF Apropos Axtmann, Bauer und Winkler 6.899.

Hallo Wiebeke,

das Sprichwort sagt: Nur wer den Teppich anhebt, erfährt, was alles darunter gekehrt wurde! Wie hiess noch dieser Kriegsfilm? Der mit Hardy Krüger? Das war noch in der Zeit, als Dein Vater auf der Flucht durch die Elbe geschwommen ist, um die Ostzone zu verlassen.

Nicht, als er der Deckenzwerg beim Schauspielhaus war. Na, der Film hiess: Einer kam durch. Um was es dabei ging, habe ich vergessen. Die Analogie ist mir beim Lesen des Lexikons von Ernst Klee eingefallen. Von den o. g. drei Personen, haben es nur zwei davon in das Buch von Ernst Klee geschafft: In »Das Kulturlexikon zum Dritten Reich—Wer war was vor und nach 1945«. 2007 im S. Fischer Verlag erschienen. Viertausend Personen sind dort versammelt. Alfred Bauer fehlt. Erinnerst Du Dich noch an unseren Vorschlag von vor zwei Jahren, bezüglich der Umbennenung des Alfred Bauer Preises: Silberner Bär? Nein? Dann mußt Du Dich jetzt ein wenig gedulden. Zurück zum Thema:

Auch in der Fachzeitschrift »Filmecho—Filmwoche«, die seit 1945 erst in Hamburg und dann in Wiesbaden erschienen war, (bis 2020) wurde die Vergangenheit des Berlinale Direktors nicht problematisiert. Das ist auch weiter kein Wunder und man versteht es sofort, wenn man sich mit der Biografie des Verlagsgründers und Chefredakteurs der ersten Stunde »Horst Axtmann« beschäftigt. Der steht in dem Buch von Ernst Klee ganz vorne auf Seite 22. Natürlich nur deshalb, weil die Biografien alphabetisch sortiert sind:

Axtmann, Otto Horst. Jugendschriftleiter beim NSDAP-Zentralorgan Völkischer Beobachter München. *27.6.1917 (!). 1937 NSDAP (Nr. 5 917445). 1938 Jugendbuch: Kinder werden Pimpfe. 1939: Marsch des Glaubens. Ein Buch vom Hitlermarsch der HJ. 1939 Wehrmacht. 1941 Lied vom Spaten. Tagebuch eines Arbeitsmannes. 1941: Wir schreiten zum Sieg! Frontgedichte. 1943 Leutnant. Nach 1945 als Horst Otto Axtmann Filmjournalist. Chefredakteur der Fachzeitschriften Filmecho, Filmvorführer, Filmtechnikum. Verlag Horst Axtmann GmbH in Wiesbaden. Journalisten–Handbuch 1960: Im Arbeits- und Hauptausschuß der freiwilligen Selbstkontolle der Deutschen Filmwirtschaft (FSK). Q.: Literatur-Kürschner 1943; Stockhorst. Kein Wunder also, das eine Biografie von Alfred Bauer hier in der wöchentlich erscheinenden Fachzeitschrift »Filmecho-Filmwoche« eher unerwünscht ist. Niemand schneidet sich gerne ins eigene Fleisch.

Auf Seite 668 kommt dann (Im Kulturlexikon zum Dritten Reich): Winkler, Max. Reichsbeauftragter für die deutsche Filmwirtschaft (1937). *7.9.1875 Karresch in Westpreußen als Lehrerssohn.. 1913 Postsekretär in Graudenz, 1918 ebenda Bürgermeister. 1920 bis 1933 Reichstreuhänder für die abgetrennten deutschen Gebiete. 1929 alleiniger Gesellschafter der Cautio (*) Treuhand GmbH. Nach eigenen Angaben diente er in der Weimarer Republik 18 Reichskanzlern diskret und loyal bei Finanzaktionen (verdeckter Aufkauf von Zeitungen, Finanzierung von Wahlkämpfen) und ebenso diskret den Nazis. Peter de Mendelssohn (Zeitungsstadt): »Am Tag der Machtergreifung, dem 30. Januar 1933, besaßen die nationalsozialistische Partei und ihr Parteiverlag Franz Eher Nachf. in München knapp 2,5 Prozent aller deutschen Zeitungen. Zehn Jahre später besaßen sie 82,5 Prozent. Dieser in der Weltgeschichte des Zeitungswesens einzigartige Vorgang war weitgehend das Werk Max Winklers.«

Winkler kaufte Juni 1934 zu einem Spottpreis den jüdischen Ullstein Verlag, der in den Eher Verlag überführt wurde (in der Öffentlichkeit nicht bekannt). Goebbels am 9.3. 1937 im Tagebuch: »Winkler ist ein richtiges Geschäftsgenie.« Am 18.3. 1937 Überführung von Hugenbergs Ufa in Staatsbesitz (danach Einverleibung der Tobis-Filmkunst GmbH, der Terra-Film AG und der Bavaria AG). 1937 NSDAP. 1939 Goldenes Parteiabzeichen, zugleich Leiter der Haupttreuhandstelle Ost der Vierteljahresplanbehörde (Göring): Verwaltung geraubten Industrie- und Grundbesitze im Osten. 1945 Internierung. In den 50er Jahren von Bundesregierung mit der Entflechtung des von ihm errichteten Filmkonzerns beauftragt. (Fetthauer). Zeuge Riefenstahls im Streit um die Urheberrechte an ihrem Olympia-Filmen. (Reifenstahl) † 12.10.1961 Düsseldorf.

(*) Der Google Übersetzer macht aus dem Wort Cautio das deutsche Wort Warnung, falls es sich tatsächlich um ein lateinisches Wort handeln sollte, was Max Winkler da gewählt hat. (Anmerkungen von Wolfgang Becker bezüglich Max Winkler): Seite 137, in dem Buch: Film und Herrschaft: „In den folgenden sechs Jahren stellte Winkler nun seine finanzpolitischen Fähigkeiten in den Dienst der nationalsozialistischen Gleichschaltungs- und Konzentrationsmaßnahmen im Pressesektor. Er arbeitete mit Goebbels, Amann und Rienhard, mit Göring und Gritzbach zusammen und überführte Hunderte von Zeitungs- und Buchverlagen in Reichs- und Parteibesitz. Sein Name wurde gleichbedeutend für die mehr oder weniger gewaltsame Zerstörung des Privatbesitzes in der deutschen Presse: Die großen Verlagskomplexe der Ullstein AG, der Mosse Treuhand GmbH und des Scherl Verlages kamen unter seine Kontrolle und nur ein geringer Rest auflagenschwacher Blätter blieben in Privathand. Jüdische, marxistische und sozialdemokratische Zeitungen wurden verboten und enteignet. Zweifellos waren es praktisch Enteignungen, selbst wenn Entschädigung gezahlt wurde. . . . „

Anm. 371 „Der Titel ist Winkler wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Ufa-Aufkauf im März 1937 verliehen worde. Er tauchte zum erstenmal offiziell in einem Aktenvermerk Winklers vom 8. Juni 1937 auf (BA R 2/44790). Ebenfalls im Jahre 1937 trat Winkler der NSDAP bei; zwei Jahre später wurde ihm, nunmehr auch Leiter der HTO, das Goldene Parteiabzeichen verliehen.„

Anm. 379 „Winkler besaß ein Rittergut bei Fürstenwalde und ein idyllisches Seegrundstück in Gatow.“ (Vgl. Fritz Schmidt: Presse in Fesseln, a.a.o., S.100)

Bezüglich der Enttarnung von Alfred Bauer muß mal ein Lob auf den »Hobby Filmwissenschaftler Ulrich Hähnel«, die »Journalistin Katja Nicodemus« und »Die Zeit« ausgesprochen werden.

Hier kommt nun der versprochene Originalton von 2020: (nach den Enthüllungen aus dieser Zeit) (Medienberatung schlägt vor): „Zwei Fragen. Die zweite Fage war: Ist der Goldene Bär aus Gold und der Silberner Bär aus Silber? Nein. Natürlich nicht. Er ist aus Bronze und wird bei der Bildgiesserei Hermann Noack in Berlin Friedenau gegossen und anschliessend vergoldet und versilbert. Nein einen »Silbernen Bären-Alfred Bauer Preis« gab es dieses Jahr nicht. Angesichts der Tatsache, das der »Silberne Bär-Alfred Bauer Preis« dieses Jahr nicht vergeben wird, bleibt nur festzustellen, das Braune Bären in den Wald gehören und nicht in die Öffentlichkeit. Nächstes Jahr will man sich einen neuen Namen für der »Alfred Bauer Preis«, den jetzt keiner mehr haben will, einfallen lassen.“

Unser Vorschlag, den »Alfred Bauer Preis« in »Braunen Bär« umzubennen wurde leider nicht berücksichtigt. Siehste Wiebeke, wir sind eben die Besserwisser, und nun kommst Du, J.

Ps: Konrad Adenauer soll in einem ähnlichen Zusammenhang über die Weiterbeschäftitung des Herrn Globke (der mit Nürnberger Gesetzen) gesagt haben, wenn man kein sauberes Wasser hat, muß man eben schmutziges nehmen (Wasser).

Nach dem Studium der bisherigen Forschungsergebnisse über Alfred Bauers Tätigkeit bei Herrn Goebbels keimt ein schlimmer Verdacht auf: Vielleicht hat er seine Doktorarbeit, nicht wie heute üblich, abgeschrieben, sondern vielleicht gar nicht geschrieben: Sie ist nicht auffindbar! Und nun kommst Du, J.

(Wird fortgesetzt, oder auch nicht, mal sehen, was vom Panel zu berichten ist)

Pdf Abschrift Propaganda Minister (Zeichen 3.223)

Bürger beobachten das Fernsehen

(J.+S. beobachten das Fernsehen)

Hallo J., na, da hat aber ein Buerger das Fernsehen sehr genau beobachtet! Falls mir was einfällt, womit man dich beschäftigen oder unterhalten kann, mache ich natürlich sofort Mitteilung.

Hallo S., seit dem die weltweite Krankheit da ist, schaue ich ausserordentlich viel Fernsehen. Besonders gerne sehe ich die Virologinnen aller Länder, besonders gerne die attraktive Virologin aus dem Hamburger UKE, aber auch der Herr von der Scharitee in Berlin gefaellt mir gut.

Hallo J., Ich gucke nicht, ich lese nur; das finde ich leichter verdaulich.

Hallo S., Besonders interessieren mich immer die Antworten auf die immer wieder gestellten Fragen, als da wären: Warum es in New York so wenig Beatmungsgeraete und so viele Kuehlwagen gibt.

Hallo J., Das weiss ich allerdings auch nicht. Warum denn?

Hallo S., Die Antworten fehlen. Das ist vermutlich geheim. Die Sender, die mir die freundliche Genossenschaft zur Verfügung stellt, haben jetzt öfter Motten (meint die Mehrzahl von Motto) an verschiedenen Stellen des übertragenen Bildes. Hier die Zusammenstellung, die ich extra durch Beobachtung für Dich hergestellt habe, weil Du bestimmt diese Sender alle nicht beobachtest.

Hallo J., In der Tat.

Hallo S., NDR Drittes Programm Hamburg links oben steht: Der Norden hält zusammen (leider wird nicht mitgeteilt, was oder wen der Norden da zusammen hält und wer denn eigentlich dieser Norden ist.

Hallo J., Na, das ist doch richtiges Deutsch. Auch wenns natürlich nicht wahr ist.

Hallo S., Der BR (3. Programm) rechts oben: „daheim bleiben“. Man weiss nicht recht, sollen nur die Bayern daheim bleiben oder auch die anderen Stämme?

Hallo J., Richtet sich vielleicht nur an die südlichen Stämme, die „daheim“ sagen und nicht „zuhause“ (wozu wir ja gleich noch kommen).

Hallo S., Der WDR schreibt einfach nur (links oben) Zuhause und das in einem Wort, was immer das sein soll.

Hallo J., Ist beides richtig, zusammen und getrennt. Und als Substantiv muss man es sogar zusammen schreiben: „mein Zuhause“.

Hallo S., Heute morgen um 9.00 hatten sie eine gute Sendung mit Armin Maiwald über seinen Papa.

Hallo J., Du siehst morgens um 9 fern? Das ist aber schon ein bisschen besorgniserregend.

Hallo S., Leider ist die Sendung mit Maus in gewisser Weise auch schon verstümmelt. Sie passen sich an den Rest des Programmes an, das kein Bild mehr über den Sender geht, wo nicht mindestens ein Klavier im Hintergrund zu hören ist.

Hallo J., Ja, der Zug ist abgefahren. Leider.

Hallo S., Dabei fällt mir noch auf, wann hat das eigentlich mit den Namens Mützen für die Mikros angefangen? Dass jedes Mikro eine Mütze auf hat. Damit es wieder in richtige Kiste reinkommt und das auch nicht vergisst, wie die Kiste heisst und wem sie gehört. Oder warum muß es seine Herkunft ständig zeigen? Früher haben nur kleine Zeichen darauf aufmerksam gemacht, dass das MKH von Sennheiser hergestellt worden ist.

Hallo J., Das weiss ich nicht, ist aber eine interessante Beobachtung.

Hallo S., Der HR schreibt: zusammenhalten (ebenfalls in einen Wort)

Hallo J., Gehört sich auch so. Die Faustregel lautet, wenn der erste Wortteil betont wird (in diesem Fall „zusammen“), wird das Verb zusammengeschrieben.

Hallo S., Wo man nicht recht weiss, ob sich das nur an die Frankfurter mit ihren Würstchen wendet. Haben nicht auch die Kameraden früher immer zusammen gehalten, wenn sie plündern waren?

Hallo J., Ja, das ist eins dieser politisch verdächtigen Wörter, die sich für praktisch alle Zwecke eignen.

Hallo S., Der MDR titelt (links oben): ZUHAUSE # MITEINDANDERSTARK (Beide Worte in Grossbuchstaben mit der Raute von Angela dazwischen und zusammengeschrieben (vermutlich um Platz zu sparen)

Hallo J., Nee, das hat mit Platz sparen nichts zu tun; das ist ein hashtag. Falls du jetzt, was ich fuer wahrscheinlich halte, sagst, „wassn das“, schlage ich vor, dass du mal nachguckst, was es ist (hier zum Beispiel:; du wirst es zwar selber wahrscheinlich nie brauchen, aber es erleichtert die Kommunikation mit der jüngeren Generation. Und das ist doch zumindest ein bisschen nützlicher als auswendig zu lernen, welche Verben zusammengeschrieben werden.

Hallo S., Der SWR hat es auch mit den Grossbuchstaben und schreibt FÜR EUCH DA (Vermutlich ist der Sendeplatz, der eben da ist, wo er jetzt ist und nicht woanders, sonst würde da ja jetzt stehen: FÜR EUCH JETZT HIER

Hallo J., Na, das ist jetzt aber schon sehr kleinkraemerisch :-).

Hallo S., Und nun kommst Du, und nicht, dass Du schreibst, ich hätte diesen Text nur geschrieben, weil ich Cleopatra und Caesar nicht mehr habe aushalten koennen.

Hallo J., Ja, irgendwie ist mir auch langweilig.

Hallo S., Ja, das merk ich.

Hallo J., Ich habe einen Freund im ländlichen Kanada, den die Viruskrise direkt nach einer extrem unschönen Scheidung und dem Auszug aus dem gemeinsam bewohnten Haus erwischte, und zwar in einem Trailer auf dem Gelände eines Hundeübungsplatzes (heisst das so?) ohne Klo, Herd und Kühlschrank. Dort wollte er eigentlich nur ein paar Wochen bleiben, bis eine neue Wohnung gefunden war, und dann kann das (der?) Virus. Nun sitzt er da und kann nicht weg. Das Internet reicht nicht aus zum Filme gucken, und so hat er sich denn auf den Weg zur nächsten Tankstelle begeben (ich weiss aus eigener Erfahrung, dass die im ländlichen Ontario gern mal 60 km weit weg sind) in der Hoffnung, da einen Armvoll DVDs zu ergattern, aber die Idee hatten schon andere gehabt, und es gab noch genau drei, und zwar folgende:- die erste Staffel von „Kojak“- Robocop 3,- einen Kung Fu-Film auf chinesisch. Die hat er dann alle gekauft und guckt sie sich seitdem reihum an. Ich fand das todkomisch (hab‘ ich ihm natürlich nicht gesagt) und habe gedacht, da müsste doch eigentlich jemand mit einen Sinn für Tragikomik einen Film draus machen. Falls mir was einfällt, womit man dich beschäftigen oder unterhalten kann, mache ich natürlich sofort Mitteilung. S.

PDF Rezepte zum Drebuchschreiben

Hallo Wiebeke,

Drehbuchschreiben soll ein einträgliches Gewerbe sein. Das weiß ich schon seit 1969 von dem Sohn eines Massenmörders, der seine Arbeit als Drehbuchumschreiber, wie er meinte, locker verdient hat. Niklas Frank. Seinen Text, den er damals in der Zeitschrift Film veröffentlicht hatte, habe ich Dir beigefügt.

Rezepte zum Drehbuchschreiben für Fernsehfilme gibt es natürlich nicht. Das wäre ja sicher auch verboten. Sowas. Und es geht ja auch gar nicht darum, Anweisungen für die Drehbuchherstellung von Fernsehfilmen zu geben. Im Gegenteil.

Diese Rezeptbücher für die sogenannten Kriminalfilme des Fernsehens scheint es schon zu geben. Wie anders wäre es zu erklären, das immer wieder die gleichen Standard Situationen gezeigt werden? Was sozusagen überall wiederkehrt. Zunächst die Fragen:

Je nach Länge des Filmes kommt es zu Verhaftungen eines Verdächtigen. Meist, je nach Länge des Filmes, im dritten Drittel des Filmes. Bei einem Neunzigminutenfilm also in Minute 6O. Es ist die immer wiederkehrende Frage nach dem Alibi.

Die lautet meist: Wo waren sie am 23. zwischen 23.00 und 24.00 Uhr? Es gibt Variationen. Zum Beispiel diese: Wo waren sie am 25. zwischen 20.00 und 22.00 Uhr. Eine Regel lautet, Mord findet im Dunklen statt. Weil im Dunkeln lässt sich besser morden und die Zahl der Verdächtigen ist damit geringer.

Schließlich gibt es nur 90 Minuten, in denen alles abgewickelt werden muß. Der Anfang ist einfach. Meist hat der Mord bereits vor Beginn des Filmes stattgefunden. So bleibt mehr Zeit für den Besuch der Leichenbeschau. Immer wieder die erste Frage, wann ist der Mord genau passiert.

Die Standardantwort, die bei 99 % der Filme zum Einsatz kommt, ist eine Verzögerung in der Weise, daß diese Frage erst nach der vollständigen Obduktion beantwortet werden kann. Ist die Kommissarin oder der Kommissar besonders hartnäckig, dann gibt der »Obduzierer«, da kommen neuerdings auch oft Schauspielerinnen zum Zug, dann einen Zeitraum an. Meistens zwischen 22.00 und 23.00 Uhr. Auch da gibt es Variationen. Zum Beispiel, wenn der Todeszeitpunkt in der Hellphase eingetreten ist. Zwischen 9.00 – 12.00 Uhr. Regel: Je länger der Zeitraum, desto mehr mögliche Täter.

Zur Wahl stehen, bei Wasserleichen 10 Tage bis mehrere Monate, bei einfachen Leichen kürzere Zeiträume. Um Sendezeit zu gewinnen werden oft längere Zeiträume genannt, die im Verlauf des Filmes dann präzisiert werden. Oft kommt jetzt die Frage, ob das Opfer Gegenwehr geleistet hatte.

Wenn die Variante keine Gegenwehr vom Drehbuchautor gewählt wurde, kommt dann regelmässsig der Hinweis, das das Opfer seinen Mörder oder seine Mörderin, das ist eher selten, gekannt haben muss.

Bei dem weiblichen Mordopfer kommt dann regelmässig noch die Frage, ob sich Sperma in der Vagina befunden hat. Das wird meist anders ausgedrückt. Es schauen ja auch Kinder zu. Besonders dann, wenn vorher der Warnhinweis kam, dass dieser Film für Jugendliche ab . . . nicht geeignet sei.

Offensichtlich ist ein Film mit einer Vergewaltigung spannender als einer ohne. Manchmal wird die Ermordete weder als Leiche noch im Leichenschauhaus gezeigt. Dann sind die Verletzungen und Verstümmelungen so erheblich, dass kein Maskenbildner diesen Zustand mit herkömmlichen Fernsehmitteln herstellen könnte.

Wenn doch ein solcher Zustand gezeigt werden soll, um dem Zuschauer noch einen Schrecken einzujagen, dann greift man auf Fotos zurück, die vermutlich aus Archiven stammen und auf tatsächliche Verbrechen zurückgehen.

Neuerdings kommen immer mehr Mobiltelefone in die Drehbücher hinein. Da geht es immer darum, wo das Mobiltelefon eingelockt war, als der Mord geschah. Das bedenken viele Mörder bei den Vorbereitungen des Mordes oft nicht und sind dann meistens auch dran. Als Regel für den Fernsehzuschauer bleibt erhalten: Das Mobil Telefon beim Mord besser zuhause lassen und abschalten.

Die Lagerung im Eisfach des Kühlschrankes wird selten propagiert. Auch das Entfernen des Akkus, das bei modernen Mobiltelefonen kaum noch möglich ist und damals eine gute Möglichkeit war, nicht geortet werden zu können um den Häschern zu entkommen, wird nicht mehr gezeigt. Das könnte womöglich den Absatz dieser Geräte stoppen. Und das wollen wir ja nicht. Wegen der Arbeitsplätze in der Industrie und so.

Schließlich stehen nur 90 Minuten Filmlänge zur Verfügung. So muß auch die Zahl der Verdächtigen eingegrenzt werden. Fünf Verdächtige zu verhören dauert einfach länger als zwei oder drei.

Auch die Antworten sind standardmässig erfasst. Am unverdächtigsten ist immer noch, wenn der potentielle Täter oder die potentielle Täterin für die Tatzeit kein Alibi hat, was eigentlich nur bedeutet, das der Mord nicht genügend vorbereitet wurde und deshalb vielleicht gar keiner ist und die Tat im Affekt stattgefunden hat und damit strafrechtlich ein Totschlag ist, wie wir als aufmerksame Zuschauer schon lange wissen.

In fünfzig von hundert Alibifällen ist es die gutmütige Freundin oder der gutmütige Freund, der dem potentiellen Täter oder der Täterin ein, natürlich falsches, Alibi verschafft, in dem behauptet wird, man sei die ganze Nacht mit jener Person im Bett gewesen. In Familienkriminalfilmen sind es immer die Ehefrauen, die dann aber hinterher, wenn der Kriminal weg ist, ein Theater anfangen.

Auf die Tätigkeiten, die man in dieser Alibizeit ausgeübt hat, wird nicht weiter eingegangen, aber alle wissen natürlich, was da stattgefunden hat.

Im Kriminalfilm wird darauf weiter nicht eingegangen, dass das Alibi natürlich nur Bestand hat, weil in dieser Zeit der Geschlechtsverkehr stattgefunden hat.

Niemals unterstellt der Kriminalbeamte, dass nach erfolgtem Geschlechtsverkehr, der Mörder oder die Mörderin das Bett verlassen hat, um noch schnell mal jemanden um die Ecke zu bringen, während der Geschlechtspartner oder die Geschlechtspartnerin geschlafen hat.

Dieser Verdacht eines Beamten oder einer Beamtin erübrigt sich zumeist. Vor allem deshalb, weil in der nächsten Einstellung des Filmes, der Grund für das falsche Alibi auftaucht. Die Polizei und wir haben es ohnehin gewußt.

Manchmal gibt es richtige Alibis und dann meist einen weiteren Verdächtigen, was den Film ein wenig länger macht. In den englischen Serien, besonders bei den Filmen der BBC, die bei uns ausgestrahlt werden, kommt eine bestimmte Technik bei der Verfolgung der Straftäter immer wieder zum Einsatz.

Fünf Beamte, die zusammen einen Täter suchen. Alle machen irgend was. Verhören. Telefonkontakte überprüfen. Versicherungspolicen überprüfen. Kontobewegungen überprüfen. Überwachungsvideos ansehen und was es der Tätigkeiten sonst noch so gibt. Die Ergebnisse landen alle auf einer Tafel an der Wand. Das wird jetzt immer beliebter und hat sich, glaubt man den Drehbuchautoren, sogar bis Lübeck rumgesprochen.

Und der Hauptkommissar hat in Minute 78, bei Filmen mit einer Länge von 90 Minuten, einen Einfall, der alle Mitarbeiter erstarren lässt. Er hat die Lösung gefunden und hält diese vor seinen Mitarbeiterinnen und seinen Mitarbeiter und vor uns natürlich geheim, weil sonst würden wir ja jetzt auf einen anderen Kanal wechseln .

Damit das nicht passiert, beauftragt der Oberkriminal, alle Verdächtigen zusammen zu rufen. Und dann brilliert er mit seinen Kriminalkünsten und verkauft die Sache so, daß seine Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen alles ganz logisch finden, was da passiert.

Und weil die das laut Drehbuch logisch finden, finden wir Zuschauer es auch logisch, was sich der Drehbuchautor oder die Drehbuchautorin da so zusammen spintisiert hat.

Und sei es noch so herbeigeholt. Hauptsache, der Täter oder die Täterin wird am Ende des Filmes überführt. Meist wird er in Handschellen abgeführt. Meist Männer. Frauen werden selten Handschellen angelegt.

Nur, wenn sie als ganz böse, oder ganz hinterhältig dargestellt werden. Wenn der Film noch ein bißchen länger gehen soll, dann gibt es manchmal noch einen Fluchtversuch, der in 90 % aller Fälle aber scheitert. Den gibt es auch mit der Variante Geiselnahme und Pistolenklau.

Auch die Variante, das ein überführter Täter oder eine Täterin, sich der gerechten Strafe durch einen Sprung aus dem Fenster oder dem Schuss aus der Pistole, den er im Zweifelsfall der ermittelnden Polizisten entwendet hat, rettet, oder umbringt kommt vor. Mißlingt aber meistens, weil dann wird der Film zu lang.

Das führt im Regelfall dann zur nächsten Szene, in der den ermittelnden Beamten und Beamtinnen von dem Vorgesetzten oder, was jetzt immer häufiger vorkommt, der Vorgesetzten, der Kopf gewaschen wird.

Das geschieht meist in der Form, dass sie ihre Pflichten grob verletzt haben. Sie hätten einen Selbstmord, der zu vermuten war, auf jeden Fall verhindern müssen.

Nun kommen wir zu den besonderen Bildern. Ein wiederkehrendes ist, wie der Polizeibeamte oder die Polizeibeamtin, dem Täter beim Einstieg in das Polizeifahrzeug, für mich immer noch Peterwagen, in der Weise hilft, dass er ihm oder ihr auf den Kopf drückt, damit er oder sie sich nicht den Kopf an der Karosserie des Peterwagens stößt.

Vor der Verhaftung kommt in vielen Filmen noch die Verfolgungsjagd und dann die Festnahme. Die Verfolgungsjagd hat, auch im Fernsehfilm verschiedene Varianten:

1) Zu Fuss (eher selten)