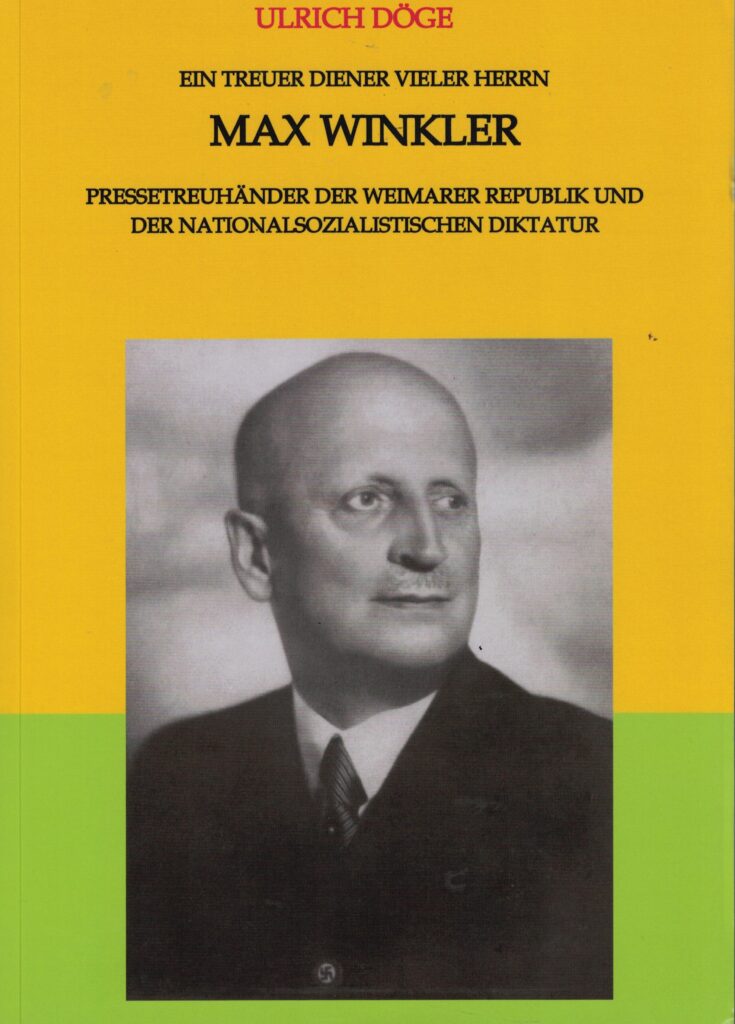

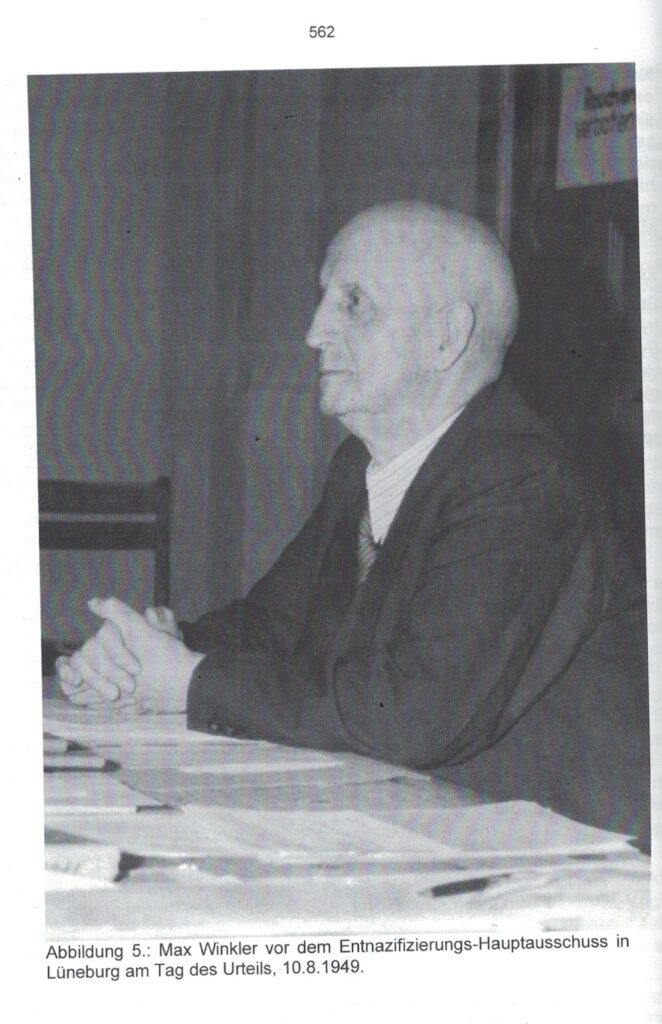

Hallo Eugen, ja, ich habe das Buch gekauft. Obwohl es so teuer ist. Aber es ist auch dick. Es hat den etwas komplizierten Titel: Ein treuer Diener vieler Herrn: Max Winkler. Pressetreuhänder der Weimarer Republik und der nationalsozialistischen Diktatur. Es hat 654 Seiten und kostet 49,00 Euro. Geschrieben hat es Ulrich Döge. Von dem hatte ich schon das Buch über den Verleger und Kinobesitzer Karl Wolffsohn gekauft und gelesen. Döge scheint lange Buchtitel zu mögen. Das Buch, das er über Karl Wolffsohn geschrieben hatte, hat auch so einen langen Titel: „Er hat eben das heiße Herz“ Der Verleger und Filmunternehmer Karl Wolffsohn. Nachdem ich es gelesen habe, kann ich schreiben, ein Kauf lohnt sich. Und außerdem bekommt man ja einen Euro wieder, wenn man mit einem 50 Euro Schein bezahlt. Nein im Ernst, Eugen. Endlich mal ein Buch, wo man hinterher nicht das Gefühl hat, das es sich um eine Auftragsarbeit handelt, die die beschriebene Person selber bezahlt hat. Beim Abschreiben des Buchtitels ist mir versehentlich ein -L- mit reingerutscht, sodaß dort zuerst Pressetreuhändler stand, was ja auch stimmen würde. Nur das Wort treu ist in diesem Zusammenhang ein wenig mißverständlich. Leider gibt es nicht viele Bilder in dem Buch. Aber auf Seite 562 sieht man Max Winkler vor dem Entnazifizierungs-Hauptausschuss in Lüneburg am Tag des Urteils, am 10. 08. 1949. Man beachte die Vorschriften rechts oben im Bild.

Kategorie: Judenvermögungsabgabe

Der Schlund der Geschichte-Die Henschel Kinos

PDF (Zeichen 11.759) Schlund der Geschichte Henschel Kinos

In einem Schlund ist die Geschichte der jüdischen Kinobesitzer in Hamburg verschwunden.

Erst den Nachgeborenen ist aufgefallen, dass große Teile der Kinogeschichte fehlen. Und das dieses Fehlen Gründe hat. Der »Henschel Film— & Theaterkonzern OHG«. Eine Geschichte, die im Dezember 1895 in Paris begann und erst mit ihrer vollständigen Aufklärung endet.

Sie haben uns angelogen, als sie behaupteten, sie hätten gekauft oder geerbt. So war es nicht. Sie haben nicht gekauft und auch nicht geerbt. Sie haben geraubt und gestohlen. Sie haben die jüdischen Kinobesitzer bestohlen. Und viele haben ihnen dabei geholfen.

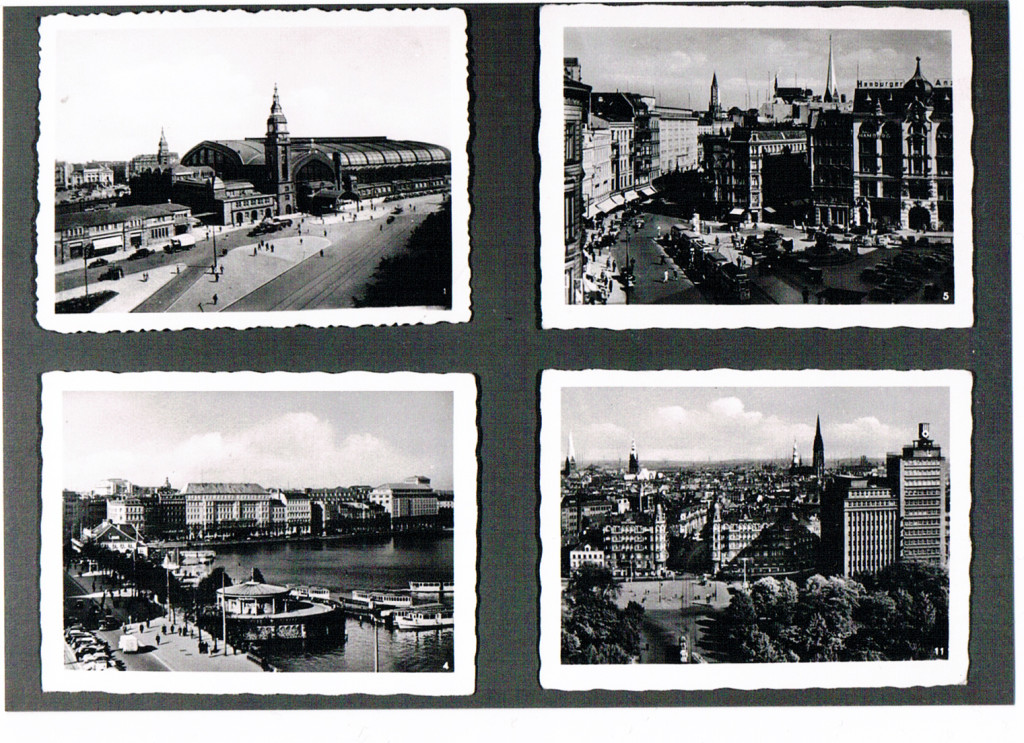

Vier Fotos, die uns Rolf Arno Streit aus Belo Horizonte in Brasilien 1990 zur Verfügung gestellt hat. Hamburg.

[Fotos aus Hamburg von links oben nach rechts unten: Hamburger Hauptbahnhof vom Glockengiesserwall mit Straßenbahnschienen, Gänsemarkt mit Lessingtheater und Hamburger Anzeiger, Alster in Richtung Hotel Vier Jahreszeiten mit Alsterpavillon, Karl Muck Platz in Richtung Innenstadt, rechts das Hochhaus des DHV. [Deutschnationaler Handlungsgehilfen Verband]

In der Mitte die Kaiser Wilhelm Straße. Die heißt heute noch so. Der Karl Muck Platz wurde vor einigen Jahren umbenannt in: Johannes Brahms Platz. Das Gebäude des DHV wurde auch umbenannt in »Johannes Brahms Kontor«. Vermutlich dachte man bei der Umbenennung daran, so kriegt man endlich die braune Farbe runter, die vom DHV.

Die Geschichte der jüdischen Kinobesitzer in Hamburg begann im Jahre 1895 in Paris und endete in Brasilien, Mexiko, USA und Australien. Überall dort, wohin die geflohen waren, denen man in Deutschland ihre Kinos geraubt hatte und die auch noch nach dem Krieg ihre Stimme erheben konnten, weil sie den deutschen Mördern entkommen waren.

Eine erste Spur fand ich auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf. Der Grabstein von Hermann Urich Sass.

Meine Suche begann – eher zufällig – 1970 in Berlin. Während meines Studiums an der Deutschen Film- und Fernsehakademie (dffb): Ich interessierte mich auch für die Geschichte der Kinos. Hier gab es die Tageszeitungen des deutschen Films: die »Licht Bild Bühne« (LBB) und den »Kinematograph«. In Hamburg waren diese Zeitungen zu der Zeit nicht vorhanden, bzw. nicht zugänglich.

Wer einmal längere Zeit vor einem solchen Mikrofilm Lesegerät gesessen hat, kennt die Langweiligkeit dieser Arbeit. Diese vielen Nachrichten, die man alle nicht braucht. Ich hatte natürlich Vermutungen. Aber eigentlich wußte ich nicht, was ich suchte. Die Licht Bild Bühne erschien täglich, sechs mal in der Woche. Sie hatte viele Seiten. Gezählt habe ich nicht. Aber dann half mir der Zufall. Der Zufall hieß Paul von Hindenburg.

Jener Mann, der Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt hatte. Sehr schlecht für die deutsche Geschichte. Aber gut für mich. Ohne diesen Zufall hätte ich die Meldung vom Tode des Kinounternehmers Hermann Urich Sass niemals gefunden. Sie steht in der selben Ausgabe, in der auch von der Machtübertragung an Adolf Hitler berichtet wird. Ein paar Jahre später bekomme ich darüber Kenntnis, das beide Meldungen in einem Zusammenhang stehen.

Am Sonnabend, den 28. Januar 1933 erscheint eine 13 Zeilen Meldung, die mit folgenden Worten endet: . . . dass “ . . . Herr Urich Sass, eine leitende Persönlichkeit im Henschel Konzern in Hamburg, am 27. Januar im Alter von 45 Jahren, einem Herzversagen erlegen“ sei.

Wäre er an einem anderen Datum verstorben, hätte ich die Suche nach dem Henschel Film- und Theaterkonzern vermutlich abgebrochen. Die Beerdigung soll am Montag, d. 30. Januar 1933 auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf um 3 Uhr stattfinden, so wird es angekündigt.

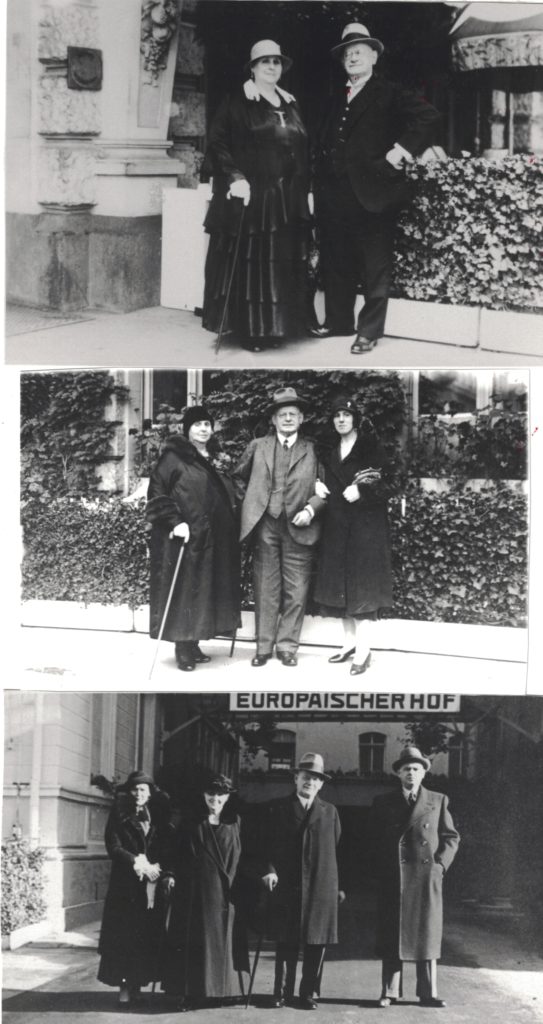

Die Geschichte der Kinobesitzerfamilie Henschel begann mit Frida und James Henschel und ihrer Reise nach Paris.

Ursprünglich war Jeremias Henschel in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hatte sich im Verkauf von Stoffen und Herrengarderobe versucht. Erfolglos. Heute nennt man es modern Insolvenz.

Mit dem selbstgewählten Vornamen James begann eine neue Episode im Leben der Familie Henschel. Eigentlich sollte es ein Laden mit Schallplatten werden. Aber dann entdeckte Frida in Paris eine lange Schlange. Dort wurden zum ersten Mal diese beweglichen Bilder gezeigt, die sie damals »Lebende Photographien« nannten. Frida erkannte als erste die ungeheuren Möglichkeiten, die ein solches Geschäft in Hamburg haben würde.

[Das Foto entstand am 18. Oktober 1930 vor dem Hotel Europäischer Hof in Baden-Baden in Deutschland. (v. l. n. r. Frida (Frederica) Henschel (geb. Blumenthal), James Henschel und ihre Tochter Bianca Henschel (Bianca Kahn, die am 5. Mai 1931 den portugiesischen Konsul Dr. Isidor Kahn in Den Haag heiratete und nach Holland auswanderte].

Das Foto stammt von Rolf Arno Streit (Enkel von Frida und James Henschel) aus Belo Horizonte, (Brasilien).

Wann Frida und James Henschel nach Paris gefahren waren, das konnten die Enkelkinder (in Mexiko und Brasilien) von James Henschel nur vermuten. Es könnte am 28. Dezember 1895 gewesen sein, als die Brüder Lumiere im Grand Cafe im Boulevard des Capucines zum ersten Mal ihren Projektor vorgestellt haben.

Verbürgt ist der Besuch der Brüder Skladanowsky in Paris am 28. Dezember 1895. Ein paar Tage vorher (Im November 1895 waren sie mit ihrem Projektor in Hamburg gewesen). Sie hatten eine Einladung nach Paris, ihren Projektor im Folies Bergère vorzustellen und haben dafür ein Honorar verlangt und bekommen. (Die Angaben schwanken zwischen 2.500,00 und 4.500,00 französischen Franc). Aber zu einer Vorstellung ihres Projektors in Paris ist es nicht mehr gekommen. Frida und James Henschel haben damals erkannt, welches Potential in dieser neuen Technik der Lebenden Photographien steckt.

Sie eröffneten im Dezember 1905 in der Bergstrasse (große) Nr. 11 in Altona ihr erstes Kino: Das Helios Theater mit 500 Sitzplätzen. Einen Monat später im Januar 1906 begann der Mietvertrag des »Belle-Alliance-Theater Vorführung lebender Photographien« an der Ecke Eimsbütteler Str. 2 / Schulterblatt 115. Das Kino wurde in den ehemaligen Ballsaal des Belle Alliance eingebaut, hatte 1.400 Sitzplätze und spielte von 15.00 Uhr Nachmittags bis 1.00 Uhr in der Nacht.

Die Eröffnung des Kinos war am 1. Mai 1906. (Aus: James Henschel erzählt Hamburgs Kino Geschichte. Artikel von Hermann Lobbes in der Licht Bild Bühne, Beilage vom Sonnabend, d. 16. August 1930).

Vor dem Kino war eine Haltestelle der elektrischen Straßenbahn. Der Licht Bild Bühne berichtete James Henschel im August 1930, dass der Tag mit den geringsten Einnahmen (56,00 RM) der Tag war, an dem die Zuschauer des Kinos sich lieber den Brand der Michaelis Kirche angesehen hatten, als ins Kino zu gehen. Das war Dienstag, der 3. Juli 1906.

Frida und Jeremias hatten fünf Kinder: Hedwig, Sophie, Bianca, Hanns und Gretel, die zwischen 1888 – 1895 geboren werden. Hanns meldete sich als Freiwilliger und „fiel“ am 31. Oktober 1916 als Unteroffizier an der Front in Frankreich (?). Jürgen Sielemann, Experte in Sachen jüdischer Geschichte, gibt einen anderen Ort an.

Zitat: „Ihr Bruder (Bianca Henschel) Hans Henschel (geb. 21. September 1893) fiel am 31. Oktober als Unteroffizier in einem Gefecht in Siebenbürgen.“

(Aus Liskor-Erinnern Heft 14, Seite 26).

Als Quelle nennt Jürgen Sielemann: 332-8 Meldewesen, A 30 Toten- und Verzogenenkartei 1892-1925, Mikrofilm K 6238, Karte Hans Henschel.

Da war Hanns Henschel 23 Jahre alt. Wie ich mir die Fotos angesehen habe, habe ich gedacht, zwischen die Bilder gehört noch unbedingt ein Text. Und da man bei Tucholsky inzwischen klauen darf, habe ich dies getan.

Auf Seite 1159 im Band 1 – (1907 – 1924 meiner dreibändigen Gesamtausgabe) gibt es zwei Texte »Wie uns aus« und »Sechzig Fotografien«. In dem zweiten Text geht es um sechzig Fotografien, über den Weltkrieg (1) die man in Paris kaufen kann.

Der Text ist von 1924. Da wurde der Weltkrieg noch nicht nummeriert. Am Ende schreibt Tucholsky: (Seite 1162 Band 1)

“Du schießt drüben immer den Kamerad Werkmeister tot – niemals den einzigen Feind, den du wirklich hast. Dein Blut verströmt für Dividende. Dein bißchen Sterben, dein armseliges Verrecken wird mühsam mit einer Gloriole von Romantik umkleidet, erborgt aus den Emblemen von Jahrhunderten, entliehen aus verschollenen Zeiten. Wirf deine Flinte weg, Mensch! Es wird immer Kriege geben? Solange du willst, wird es sie geben. Nagle dir diese Bilder an die Wand, zeig deinen Kindern, was das für eine Schweinerei ist: der Krieg; was das für eine Lüge ist: der Krieg; was das für ein Wahnsinn ist: der Krieg! Und dann setze dich mit deinen Arbeitsgenossen auf der anderen Seite hin, vertraue ihnen, denn es sind dieselben armen Luder wie du – und gib ihnen die Hand. Nieder mit dem Staat! Es lebe die Heimat!“

Grabstein auf dem Friedhof für die “Gefallenen“ des ersten Weltkrieges in Hamburg Ohlsdorf. Die Inschrift im Grabstein ist schwer lesbar. Unteroffz. (Unteroffizier) HANNS HENSCHEL, GEB. 21. September 1893, 5654 (Geboren), GEF. 31. Oktober 1916 5677 (Gefallen/Gestorben), INHABER (Inhaber) DES EIS. KREUZES (des Eisernen Kreuzes) UND DES (und des) HANSEAT. KREUZES (Hanseatischen Kreuzes).

Hanns Henschel wurde nur 23 Jahre alt. Bei Kriegsende (am 11. 11. 1918) war James Henschel 55 Jahre alt und die neu gegründete UFA (Gründung am 18. Dezember 1917) trat an ihn heran und unterbreitete ihm ein Kaufangebot für seine acht Kinos.

Eine Reihe von Kinos hatte das Ehepaar Henschel auf eigenen Grundstücken neu bauen lassen. So das Waterloo Theater in der Dammtorstrasse 14, das Lessingtheater am Gänsemarkt 46/48, das Palast Theater in der Wandsbeker Chaussee (bei späteren Recherchen stelle ich fest, dass die Ortsangabe falsch ist – das Palast Theater war nicht in der Wandsbeker Chaussee sondern in der Hamburger Strasse 5/7/9), die Harvestehuder Lichtspiele am Eppendorfer Baum 15.

James Henschel setzte die Bedingungen für den Verkauf an die UFA. Am 21. Februar 1918 wandelte er seine Kino Firma »J. Henschel« in die »J. Henschel GmbH« um. Der Vertrag sah vor, das seine beiden Schwiegersöhne Hermann Urich Sass (verheiratet mit Hedwig Urich Sass, geb. Henschel) und Hugo Streit (verheiratet mit Sophie Streit geb. Henschel) Geschäftsführer der »J. Henschel GmbH« wurden. Der Vertrag sah weiterhin vor, das alle Angestellten von der neu gegründeten Firma »J. Henschel GmbH« übernommen wurden. Weiterhin enthielt der Vertrag einen Passus, daß Hermann Urich Sass und Hugo Streit zu Direktoren der UFA für Norddeutschland ernannt wurden.

Ein »Organ Vertrag« wurde am 29. November 1919 zwischen James Henschel und der UFA geschlossen. Danach wurde die »J. Henschel GmbH« eine 100 %ige Tochtergesellschaft der UFA. Die »J. Henschel GmbH« blieb weiterhin Eigentümer der Grundstücke, auf denen die Kinos: »Palasttheater« (Hamburger Straße 5/7/9), »Lessingtheater« (Gänsemarkt 43), »Harvestehuder Lichtspiele« (Eppendorfer Baum 35), »Zentral Theater« (Wandsbeker Chaussee 162) standen, die an die UFA verpachtet wurden.

Das »Waterloo Theater« in der Dammtorstrasse 14 verkaufte James Henschel an Manfred Hirschel, der mit einer Schwester seines Schwiegersohnes Hugo Streit verheiratet war.

James Henschel erhielt aus diesem Vertrag einen Barerlös, der ausreichte, vierzehn Wohnhäuser mit über 100 Wohnungen zu kaufen.

Weiterhin sah der Vertrag eine Beteiligung auf 25 Jahre vor, in denen er mit 5 % an den Bruttoeinnahmen der verkauften Kinos und mit weiteren 2,5 % an den später erworbenen oder neu erbauten Kinos der UFA beteiligt ist.

1921 + 1926 verließen Hermann Urich Sass und Hugo Streit die UFA und gründeten die offene Handelsgesellschaft, den »Henschel Film- und Theaterkonzern«.

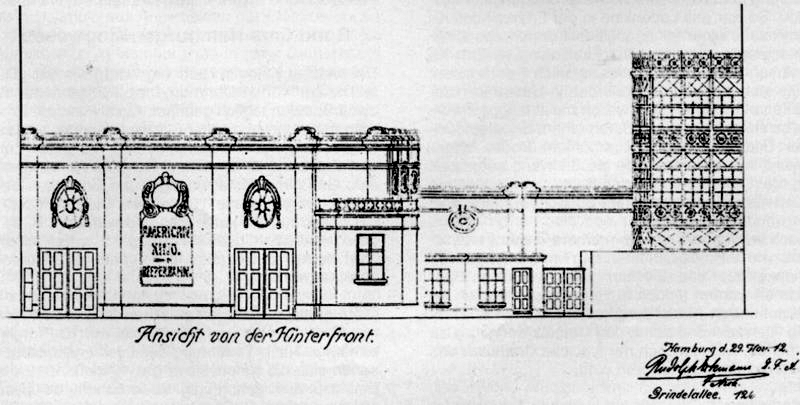

Acht Kinos wurden neu gebaut. Im Februar 1927 wurde an der Ecke Zirkusweg Reeperbahn 1 ein Neubau mit einem Kino mit 1556 Sitzplätzen eröffnet.

Der erste deutsche Tonfilm »Ich küsse ihre Hand Madam« mit Marlene Dietrich und Harry Liedtke wurde hier am 23. Januar 1929 gezeigt.

Architekt war Carl Winand. Die Baukosten betrugen etwa 500.000,00 RM. Hugo Streit und Hermann Urich Sass nannten das Kino »Schauburg am Millerntor«.

Die Tonpassage im Film war nur zwei Minuten und 12 Sekunden lang. Hugo Streit, Sophie Streit (geb. Henschel) mit der Schauburg Zeitung. Die Schlagzeile: Prominente sehen dich an: Lil Dagover, Emil Jannings

In der »Schauburg Millerntor» war am 21. Oktober 1929 Sergej Eisenstein mit »zwei Akten« aus dem Film »Panzerkreuzer Potemkin«, dem »ersten Akt« aus dem Film »Generallinie« und »zwei Akten« aus dem Film »Zehn Tage, die die Welt erschütterten« zu Gast.

Der dunkle Teil der Geschichte, der von Selbstmord, Mord, Enteignung, Vertreibung und Zerstörung handelt. Und der Verdrängung all dieser Verbrechen. Der vom Reinwaschen und der angeblichen »Wiedergutmachung« handelt. Und wie bereitwillig alle bei den Ausplünderungen geholfen hatten. Die Geschichte der Täter, Opfer und der Zuschauer. Glaubwürdige Zeitzeugen waren in Hamburg, in Deutschland, nicht zu finden. In Brasilien, Mexiko und in Los Angeles wurde ich gefragt, warum das alles so lange gedauert hatte, bis endlich jemand kam und diese Fragen stellte. Mir fehlte damals eine Antwort.

Die Täter waren schon lange tot. Inzwischen waren auch die Erben der Täter gestorben. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die das Unrecht von damals verstecken wollen. Es fällt ihnen nicht einmal auf. Im Gegenteil. Das vorhandene Material ist inzwischen auf zwölf Leitz Ordner, fünfzig CDs mit kopierten Akten und einem kurzen Film von der Eröffnung der Schauburg am Millerntor, Ecke Zirkusweg, angewachsen.

Dazu gehört ein kleiner Film mit den Interviews der Söhne, (Horst Urich Sass, Rolf Arno Streit, Carl Heinz Streit) die damals aus Deutschland fliehen konnten. Aus Belo Horizonte kommt dieses Bild vom »Palast Theater« von Frida und James Henschel in der Hamburger Strasse.

Wann dieses Foto entstanden ist, konnten mir die Enkelkinder von James Henschel (Die Brüder Rolf Arno Streit und Carl Heinz Streit) nicht mitteilen. Vermutlich ist das Foto nach der Eröffnung des Neubaus entstanden.

(Text: Jens Meyer, bearbeitet Mai 2024)

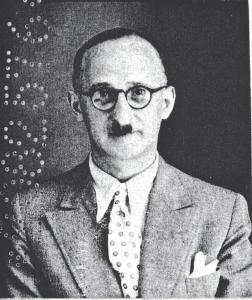

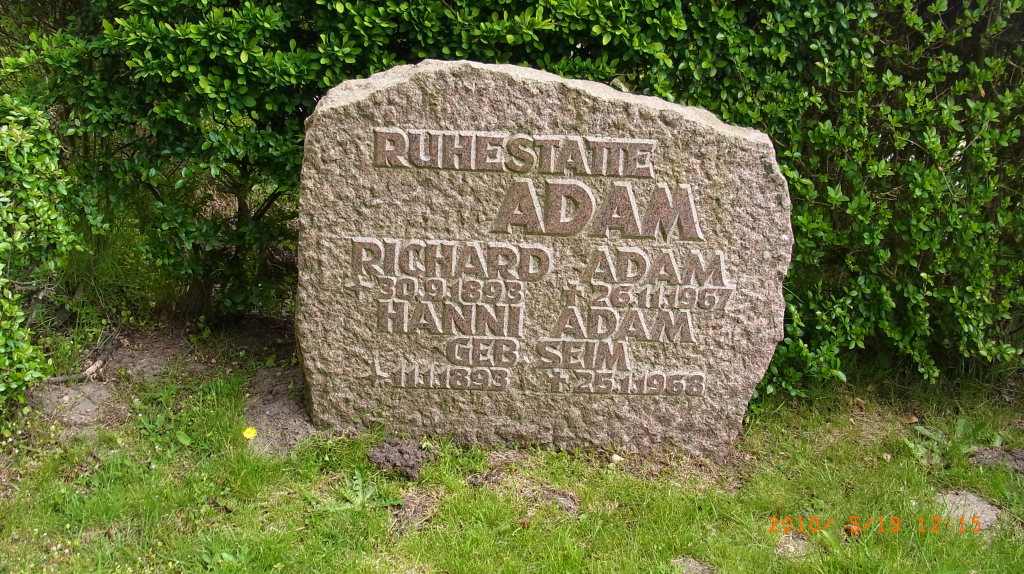

Apropos Zeuge: Richard Adam

Abschrift IMG_4989.jpg Anlage H (Seite 48 der Akte Hirschel . /. Esslen Waterloo Theater)

Sonderrundschreiben No. 1

Betrifft: Organisation

Der Präsident der Reichsfilmkammer, Herr Staatsminister Professor Dr. Oswald Lehnich hat mir (mit?) Wirkung vom 6. Jan. d. J. für den gesamten Geschäftsbereich der Reichsfilmkammer einschließlich aller Fachverbände und Untergliederungen einen neuen Geschäftsverteilungsplan erlassen. Dieser seht (sieht?) die Aufgliederung der Verwaltung der Kammer nach den Grundsätzen der öffentlichen Verwaltung vor. Die neue Organisation stellt die straffe Konzentration der gesamten Arbeit der Kammer sicher; durch die Bildung der Fachausschüsse ist Gewähr dafür gegeben, dass die verantwortliche Mitarbeit des Berufsstandes für die Arbeit der Kammer erhalten bleibt und weiter ausgebaut wird.

Es sind folgende vier Hauptabteilungen gebildet worden: Hauptabteilung I Allgemeine Verwaltung “ II Politik und Kultur “ III Künstlerische und soziale Betreuung und des Filmschaffens “ IV Filmwirtschaft und -technik.“ Ausserdem ist noch folgendes auszuführen: Die Reichsfilmkammer, Hauptabteilung IV, Abt. 3 Fachgruppe Filmtheater ist zuständig für sämtliche Angelegenheiten, welche die Filmtheater und die Angehörigen des Berufsstandes der Filmtheaterbesitzer berühren. Die genannte Fachgruppe ist die an die Stelle des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater e. V. tretende öffentliche Dienststelle. Bei der Reichsfilmkammer werden Fachausschüsse gebildet für:

a) Filmproduktion b) Ein- und Ausfuhr c) Atelierbesitz d) Filmverleih e)== Filmtheater f) Filmtechnik g) Kultur- und Werbefilmhersteller (IMG_4990.jpg) Die Berufung und Abberufung der Ausschussmitglieder des Fachausschusses für Filmtheater erfolgt durch den Präsidenten der Reichsfilmkammer. Der Fachausschus für Filmtheater hat eine Vorsitzenden. Der Vorsitzende des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater e. V. ist zum Vorsitzenden dieses Fachausschusses für Filmtheater berufen. Ebenso werden bei den Landesleitungen der Reichsfilmkammer, also den bisherigen Landesverbünden des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater e. V. Bezirksausschüsse gebildet, welche bestehen aus: a) den Gaubeauftragten der Kammer aus dem Landesleitungsbezirk b) Vertreternt aus der Fachgruppe Filmtheater c) Vertretern aus der Fachgruppe Verleih d) in München ferner im Bedarfsfall aus Vertretern der Reichsfachschaft Film und der Fachgruppe Filmproduktion. Der Vorsitzende und die Mitglieder des Ausschusses werden vom Präsidenten der Reichsfilmkammer bestellt und abberufen. Die Durchführung des Aufbaus der Kammer erfolgt zunächst nur in organisatorischer, nicht auch in haushaltsrechtlicher Hinsicht.

Alle Beiträge der Filmtheaterbesitzer in ihrer Eigenschaft als Zugehörige zum Berufsstande der Filmtheaterbesitzer sind also nach wie vor in der bisherigen Weise weiter zu entrichten, und zwar wie folgt:

“Reichsverband Deutsche Filmtheater e.V. Bezirksleitung Norddeutschland Postscheck-Konto: “Richard Adam, Verbandsbeitragskonto Hbg. 83111.

Die Mitglieder werden darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei der vorstehenden Regelung lediglich um eine organisatorische Zusammenfassung handelt. In allen, wie auch immer gearteten Angelegenheiten, auch soweit solche organisatorische Fragen betreffen, haben sich die Filmbesitzer in erster Linie an die Landesleitung zu wenden.

H E I L H I T L E R Reichsfilmkammer Landesleitung Norddeutschland gez.: Adam.

Apropos Waterloo Theater (V) (Zeugenvernehmung Richard Adam)

PDF Zeugenvernehmung Richard Adam

(Zeichen: 5.188) Abschrift. Zeugenvernehmung Richard Adam. Das Amtsgericht. Westerland, den 15. August 1951. Seite 98 der Akte. (IMG_5042. jpg und IMG_5043) (Handschriftlich vermerkt: 2 x ab Protokollabschriften an den Anwälten 22. 8. 52) Warmbrunn 22.08.52 Gegenwärtig: Amtsgerichtsrat Dr. Petersen als Richter, Justizangestellte Unruh als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle. In Sachen Hirschel gegen Esslen erschienen bei Aufruf 1.) f.d. Antragsteller ― niemand ― 2.) für die Antragsgegnerin ― RA. Dr. Juul aus Hamburg 3.) Nachbenannter Zeuge Adam.

z.P.: Richard Adam, 57 Jahre alt. Filmtheaterbesitzer. Wohnhaft z.Zt. Kampen / Sylt.

Nachdem der Zeuge auf die Bedeutung des Eides sowie die Strafbarkeit einer falschen uneidlichen Aussage hingewiesen worden war, wurde er, wie folgt, zvernommen.

z.S.: Ich bin vom 1932 bis 1934 xxxxxxx Landesfilmstellenleiter der NSDAP. in Hamburg gewesen. Vorher war ich privater Filmverleiher. Ich trat an die NSDAP. heran, um deren Filme verleihen zu können. Zunächst kaufte ich die Filme der NSDAP. und verlieh sie auf eigene Rechnung.

Vom Jahre 1933 ab wollte die Partei den Verdienst jedoch selbst einziehen. Von dieser Zeit an konnte ich die Filme nicht mehr selbständig verleihen. Deshalb gab ich im Jahre 1934 die Tätigkeit auf. Zu der Zeit wurden die Landesfilmstellen aufgelöst. Es wurden Gaufilmstellen errichtet, die dem Gauleiter unterstanden.

Von 1934 an bin dann Geschäftsführer des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater, Abt. Norddeutschland, gewesen. Zu der Zeit handelte es sich noch um eine Organisation der Privatwirtschaft, die die Interessen der. Filmtheater zu vertreten hatte.

Der Gauleiter mußte allerdings schon damals mit der Besetzung des Geschäftsführerpostens einverstanden sein. Die Partei hielt sich jedoch bis zu meinem Ausscheiden aus dieser Tätigkeit im Jahre 1936 jeder Eingriffe.

Ich hatte keine Befugnis dazu, in die Verhältnisse einzelner Filmtheater einzugreifen. Ich habe das auch nie getan. Insbesondere habe ich nie erklärt oder gar darauf gedrängt, daß der Antragsteller seine Beteiligung an der damaligen Waterloo Theater GmbH. aufzugeben habe. Mir ist auch nicht bekannt, daß von irgendeiner Seite darauf gedrängt worden ist, daß der Antragsteller seinen Posten als Geschäftsführer der Gesellschaft aufzugeben habe. (IMG_5043) (Seite 99 der Akte).

Auf Befragen des Vertreters der Antragsgegnerin:

Im Jahre 1933 bestanden ausser der Landesfilmstelle der NSDAP. und des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater keine weiteren Institute, die sich mit den Belangen der Filmwirtschaft befaßten.

Ich halte es für ausgeschlossen, daß einer meiner damaligen Angestellten nach der Machtübernahme bei der Waterloo-GmbH. angerufen und erklärt hat, daß der Antragsteller seinen Geschäftsführerposten niederzulegen habe.

Dienststellenleiter hatte ich nicht. Ich halte es auch für ausgeschlossen, daß eine Parteidienststelle einen solchen Anruf gemacht hat. Wenn ein solcher Anruf von irgend einer Seite erfolgt wäre, so hätte Herr Heisig mich sicher darüber darüber unterrichtet.

Auf die personelle Besetzung hat die NSDAP. erst xx vom Jahre 1936 ab Einfluß genommen.

Auf die Programmgestaltung der Filmtheater ist kein Einfluß genommen worden. Sobald die Filme von der Zensur freigegeben worden waren, konnte jeder Theaterbesitzer die Filme aufführen, die er zeigen wollte. [Offenbar ist der Widerspruch, der in dieser Äusserung steckt, bis heute nicht weiter aufgefallen]

Frau Esslen und Herr Heisig haben niemals bei mir darauf hinzuwirken versucht, daß etwas gegen den Antragssteller als Juden unternommen werden sollte. Es war mir damals bereits bekannt daß Herr Heisig anti-nationalsozialistisch eingestellt war und zwar sogar sehr stark.

In der ganzen Filmbranche war bekannt, daß der Antragsteller sehr stark verschuldet war. Ich bin der festen Überzeugung, daß er wegen dieser Verschuldung aus der Waterloo-G.m.b.H. auch ausgeschieden wäre, wenn die Machtübernahme durch die NSDAP. im Jahre 1933 nicht gekommen wäre.

Nach Diktat genehmigt. geschl.

Unruh

Dr. Petersen

Urschriftlich mit Akten dem Landgericht, 1. Wiedergutmachungskammer in Hamburg in Hamburg 36 Sievekingsplatz, Ziviljustizgebäude zu 1 Wik. 2/50

Kein Zeugengeld

IMG_50 46, Seite 1003 AR. 178/51 – Beschluß Der Antrag des Kaufmanns Richard Adam aus Kampen/ Sylt, ihm als Zeugen eine Entschädigung von 7,– DM für die Benutzung eines eigenen Kraftwagens zu gewähren, wird abgelehnt.

Gründe:

Der Zeuge ist am 15. August 1951 in der Wiedergutmachungssache Hirschel gegen Esslen (LG. Hamburg Wik. 2/50) vernommen worden. Er hat für die Fahrt von seinem Wohnort Kampen nach Westerland und zurück seinen eigenen Wagen benutzt und beantragt, ihm hierfür eine Vergütung von 7,– DM festzusetzen.

Wie ein Zeuge zu entschädigen ist, ist in der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige geregelt. Als Reiseentschädigung wird sind nach § 8 der Geb. O. die nach billigen Ermessen in dem einzelnen Falle erforderliche Kosten zu gewähren.

Daraus folgt, daß regelmäßig das billigste Beförderungsmittel zu benutzen ist. Das wäre in diesem Falle die Kleinbahn oder der Omnibus gewesen. Richtig ist es, daß der Zeuge dann, um den Termin wahrnehmen zu können, über 5 Stunden von seinem Wohnort entfernt gewesen wäre.

Wenn der Zeuge eine Entschädigung für Zeitversäumnis verlangen würde (§ 6 Geb. O.) und dann die Gesamtentschädigung höher sein würde als der für die Benutzung eines eigenen Kraftwagens zu vergütende Betrag, so könnte er die Summe verlangen, die üblicherweise bei Inanspruchname eines Kraftwagens erstattet wird.

Da der Zeuge aber eine Entschädigung für Zeitversäumnis nicht beansprucht, kann er nur eine Entschädigung in Höhe der Omnibus- oder Bahnfahrkosten, die sonst entstanden wären, – das sind 1,– DM erstattet bekommen.

Westerland, d. 18. August 1951 Das Amtsgericht. Dr. Petersen. (Amtsgerichtsrat) (Richter)

Apropos Waterloo Theater (IV) (Zeugenvernehmung Struckmeyer)

PDF Zeugenvernehmung Hans Struckmeyer1

(Zeichen: 4.264) Abschrift 1 WiK 2/50 12. November 1951. Seite 111 der Akte (IMG 5074.jpg―IMG_5075.jpg) Öffentliche Sitzung. Zeugenvernehmung Hans Struckmeyer im Prozess Hirschel gegen Esslen. Anwesend: RA. Dr. Dehn RA H. Juul 14.15. Uhr Frau Esslen und Herr Heisig. Dr. Warmbrunn als EinzelrichterHirschel gegen 1.) Waterloo Theater GmbH, 2.) Frau Klara Esslen und ihre minderjährigen Kinder, 3.) Heinrich Heisig erschienen bei Aufruf für den Antragsteller RA. Dr. Dehn, für den Antragsgegner RA. Dr. H. Juul und Geschäftsführer Heisig sowie nachstehend benannter Zeuge.

Zeuge Struckmeyer:

Zur Person: Ich heiße Hans Struckmeyer, bin 62 Jahre alt, Kaufmann in der Filmtheaterbranche in Hamburg, ohne Beziehung zu den Beteiligten.

Zur Sache: In der Zeit vor dem Jahr 1933 war ich Vorsitzender des Verbandes Norddeutscher Filmtheater e. V., der die Belange der Inhaber von Lichtspieltheatern wahrnahm. Herr Hirschel war für seine Person nicht Mitglied, sondern sogenannter Außenseiter.

Ich war damals Mitinhaber eines Lichtspielhauses in der Mönckebergstrasse [Passage Kino, Mönckebergstrasse 17 ― 1930 ― 976 Sitzplätze] und befaßte mich außerdem mit der “Verleihung“ von Filmen. Ich erinnere mich genau, das in den Jahren etwa 1931/32 jedenfalls vor dem politischen Umschwung des Januar 1933, ( – 2 – ) Herr Hirschel, den ich persönlich gut kannte, sich in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand.

Da er seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Filmverleihern nicht nachgekommen war, war eine Treuhandschaft eingerichtet worden, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die verfügbaren Einnahmebeträge aus der Treuhandschaft des Waterloo-Theaters pro rata unter den Gläubigern zu verteilen.

Die Grundlage der Tätigkeit war eine Vereinbarung, aufgrund deren der damalige Rechtsanwalt Dr. Eisner [Dr. Kurt Leo Eisner] für die Belieferung des Waterloo-Theaters beteiligten Filmverleihern die Einnahmen in Empfang nehmen und anteilweise der Forderungen verteilen sollte. So ist es auch eine Zeitlang geschehen. Aus welchem Anlaß und zu welcher Zeit Herr Hirschel seine Tätigkeit im Waterloo-Theater eingestellt hat, ist mir nicht bekannt.

[Anmerkung 2023: Zur Person von Kurt Leo Eisner (aus dem Buch von Heiko Morisse, Jüdische Rechtsanwälte in Hamburg, Christians Verlag 2003, Seite 127) Eisner, Kurt Leo10.12. 1892 Berlin ― 27.1. 1985 Wiesbaden. Jüdisch. Valentinskamp 90. Rechtsanwalt seit 1922. War besonders auf dem Gebiet des Lichtspiel- und Theaterrechts tätig. Übernahm im Juli 1935 eine Exportvertretung für Präzisionsapparate in Italien. Nach Aufgabe der Hamburger Wohnung Zulassung am 10. 12. 1936 zurückgenommen. Im November 1939 von Italien nach Brasilien emigriert. Übernahme von Vertretungen; Ehefrau als Verkäuferin tätig. 1941 Eröffnung einer kleinen Werkstatt zur Anfertigung und Reparatur von Damenhandtaschen. 1950 bis 1956 Zwangsvergleichsverfahren. 1967 nach Deutschland zurückgekehrt.] Ich bin nur damit befaßt gewesen, wie die Schulden des Herrn Hirschel an Filmverleihern beglichen wurden, nicht aber darüber unterrichtet, wann und in welcher Weise seine sonstigen Verbindlichkeiten abgedeckt worden sind.

Allgemein kann ich zu der Lage “jüdischer Filmtheater“ in der ersten Zeit nach der sogenannten Machtübernahme folgendes erwähnen:

Meine Position im Verband Norddeutscher Filmtheater habe ich bis zum Sommer 1934 beibehalten. Mein Nachfolger war ein Herr Roman,

[richtig: Paul Romahn, der Buchhalter (“der Syndikus“) vom Henschel Film- und Theaterkonzern]

nach der Umorganisation im Rahmen der Schaffung einer Reichsfilmkammer wurde es Herr Adam [Richard Adam]. Auf die Abgabe von Theatern durch jüdische Inhaber oder auf Entlassung jüdischer Angestellter wurde in der ersten Zeit nach dem politischen Umschwunge nicht hingewirkt.

Wenn mir mitgeteilt wird, daß Herr Hirschel behauptet, Mitte Juni 1933 durch politischen oder rassistischen Druck aus seiner Position verdrängt worden zu sein, so halte ich die Richtigkeit des Vortragens für unwahrscheinlich.

Vielmehr ist anzunehmen, daß andere Gründe damals für sein Ausscheiden maßgebend gewesen sind. Ich weiß auch nichts davon, daß damals außer den Wirtschaftsverbänden andere Stellen Einfluß auf die personelle Besetzung der Filmtheater nahmen.

[IMG_5076.jpg]

Die Schauburg-Theater an denen Juden beteiligt waren, [Man beachte die Wortwahl!] haben noch lange Zeit, sicher bis in das Jahr 1934 hinein, unter Beibehaltung ihrer Leitung und ihres Personals gespielt.

Später sind Änderungen durch Vepachtung oder durch ähnliche Weise herbeigeführt worden. Ich selbst bin in der Lage gewesen, einen jüdischen Angestellten, wenn auch schließlich unter Tarnung, bis in den Krieg hinein (1943) zu beschäftigen, der zurückgekehrt ist und jetzt wieder in meinen Diensten steht. [!]

Herr Adam [Richard Adam] betätigte sich in der Zeit vor dem Jahre 1933 im Vertrieb nationalsozialistischer Propagandafilme, erzielte aber dabei, so weit mir bekannt, keine besonderen Erfolge. Später hat er sich meiner Kenntnis nach an der Arisierung eines Theaters in Kiel [Adam, Romahn und Schümann] beteiligt.

Adam [Richard Adam] war zunächst nur irgendwie in der Propaganda der NSDAP tätig und kam in das Verbandsleben erst zu einem späteren Zeitpunkt hinein. Es wäre zu meiner Kenntnis gelangt, wenn aufgrund irgendwelcher höherer Weisungen Herr Hirschel zur Aufgabe seiner Tätigkeit gezwungen worden wäre. Ich habe hiervon aber nichts erfahren. Vorgelesen und genehmigt.

Hierauf trat die besetzte Kammer, Landgerichtsrat Dr. Warmbrunn als Vorsitzender, Amtsgerichtsrat Ehrhard, Landgerichtsrat Engelschall zusammen. Die Anwälte wiederholten ihre früheren Anträge und verhandelten zur Sache.

Beschlossen und verkündet: Eine Entscheidung soll den Parteien zugestellt werden. Warmbrunn Keßler

Apropos Waterloo Theater (III)

Abschrift eines Briefes von Karl Alphons Kohn London an das Landgericht Hamburg bezüglich Waterloo Theater Hamburg

(Zeichen 2.760) Abschrift. K. A. Kohn James Magnus & Co. 23 Barbican London K. A. Kohn (German) 23rd. Oktober 1946 Kreis: Hamburg Anspruch gegen: Frau Clara Esslen d.h. Waterloo Kino, Hamburger Dammthor Strasse In Vollmacht datiert 1 ten März 1946 ausgestellt in Saõ Paulo, Brasilien, von Herrn Manfred Hirschel an Herrn Karl Alphons Kohn, 67 Chalckhill Rd. Wembley Park, Mddx.

Der Unterzeichnete K.A. Kohn möchte Anspruch erheben an Stelle von Herrn Manfred Hirschel in Bezug auf Herrn Hirschels Eigentum und Teilhaberschaft am Waterloo Kino, Hamburg, auf Grund folgender Tatsachen: Herr Hirschel, welcher jetzt in Saõ Paulo Brasilien lebt war Teilhaber des Waterloo Kino‘s, Dammthor Strasse, Hamburg. Der andere Teilhaber war eine Dame, Frau Clara Esslen und das Waterloo Kino G.m.b.H. wurde von Herrn Hirschel und Frau Esslen gegründet; jeder Teilhaber hatte einen Anteil von 50 %.

Die Führung des Kino‘s war alleinig in den Händen von Herrn Hirschel der deshalb auch einen Kontrakt hatte der ihm den Gewinn des Verkaufs von Zigarretten und Süssigkeiten zusprach.

Ausser diesem hatte er einen Kontrakt mit Frau Esslen d.h. mit der G.m.b.H. als Angestellter, wonach er ein besonderes Gehalt als Geschäftsführer erhielt. Alle diese Kontrakte sowie der Teilhaberkontrakt und der Mietsvertrag liefen bis zum Jahr 1955. Frau Esslen war Inhaberin des Grundstücks (Ich weiss nicht ob sie auch das Gebäude besass) [Ja, war sie]

Schon im Mai 1933 übte die Nazi-partei Druck auf die G.M.B.H. aus, das Waterloo Kino zu “ariesieren“ und unter der Drohung das Kino zu schliesssen zwang sie Herrn Hirschel seine Stellung als Geschäftsführer aufzugeben. Im Februar 1934 verbot Frau Esslen Herrn Hirschel, da sie Inhaberin des Grundstückes war, das kino oder die Büros zu betreten.

Weiterhin verweigerte sie jede Zahlung und weigerte sich ihren kontraktlichen Verpflichtungen nachzukommen mit der einzigen Begrün-dung (meistens angewandt in diesen Zeiten) dass man es ihr nicht zumuten könne einen Kontrakt mit einem Juden zu erfüllen.

Herr Hirschel war deshalb gezwungen eine gerichtliche (handschriftliche Anmerkung £/313) Klage anzustrengen in Bezug auf Einhaltung und Erfüllung der bestehenden Kontrakte.

Er schätzte seine Verluste in dieser Zeit auf £ 25.000. Er wurde dann vor die N.S.D.A.P. geladen sowie vor die Gestapo und die Kriminalpolizei und man drohte ihm mit Haft im Konzentrationslager. Nach zwei Jahren der unfairsten Prozessführung von Seiten der Frau Esslen, war er gezwungen seine Rechte aufzugeben und nach Brasilien auszuwandern.

Ich möchte eine weitere nötige Auskunft geben. Ein Schwager von Herrn Hirschel lebt noch in Hamburg. Sein Name ist John Streit, 14 Hegestieg, Hamburg 14. Dieser Herr ist jetzt Teilhaber der Schauburg G.M.B.H., Hamburg.

Ein weiterer Zeuge dürfte der frühere Anwalt von Herrn Hirschel, Dr. Stumme, Hamburg sein der vielleicht noch die Akten der Gerichtsverhandlung hat.

Ohne Zweifel wird und kann Herr John Streit alle nötigen Auskünfte über die ganze Angelegenheit geben, über Frau Esslen und auch über einen Mann namens Heisig, welcher im Waterloo angestellt war als Herr Hirschel noch Teilhaber war und soweit ich weiss, ist dieser Heisig auch heute im Waterloo tätig.

Unterschrift K. A. Kohn

Karl Alphons Kohn

Apropos Waterloo Theater (II)

Apropos Rosa Hirschel und das American Kino

(Zeichen 7.700)

Pdf Apropos Rosa Hirschel und das American Kino

Apropos Rosa Hirschel und das American Kino

Einfach wird es, wenn man die Geschichte da beginnen läßt, wo sie grade zu Ende geht: Am 18. Oktober 1933. Noch besser: Keine Rosa Hirschel und keine Vorgeschichte. Man läßt die »Vorbesitzerin« einfach weg. Es gibt keine. Das erspart lange Erklärungen. Und vom Ende kann berichtet werden, wie man es in anderen Fällen auch schon getan hatte:

Da wird aus dem menschengemachten Raub ein ganz natürlicher Vorgang, so wie Ebbe und Flut. Der Mond ist schuld. Eine wunderbare Methode, die auch neunzig Jahre später immer noch gerne genommen wird. Noch besser ist es, das Wort Nachfolger gleich wegzulassen, damit gar nicht erst ein Verdacht aufkommt, das irgendwas verschwiegen werden soll.

Wann dieses Gebäude errichtet wurde, in dem später, viel später mal das »American« Kino eingerichtet wurde, das herauszufinden, hatte sich bisher niemand die Mühe gemacht. Meine Suche wurde auch dadurch erschwert, das es bis 1900 in Hamburg zwei Straßen mit dem Namen »Langereihe« gab. Eine in St. Georg und eine in St. Pauli. Gemeint ist natürlich die Straße in St. Pauli.

Bei meinen Nachforschungen in den Adressbüchern, die ins Netz gestellt wurden, stellte ich fest, das es die gesuchte Hausnummer »Langereihe 89« im Jahr 1879 gar nicht gab. Ein Neubau? Aber nein. Zu diesem Zeitpunkt gab es eine Art der Nummerierung, die später verändert wurde. Umgestellt von 1 – 2 – 3 auf grade und ungerade Zahlen, sodass aus der Hausnummer 89 die Hausnummer 22 wurde. Das konnte ich bis zum Jahr 1868 zurückverfolgen. Daher stammt dann die Vermutung, das das Haus, in dem später das »American« mit den lebenden Photographien eingerichtet wurde, im Jahr 1868 errichtet worden war.

1869 war der Mieter im Haus »Langereihe« Nr. 22 a, vermutlich das Hinterhaus, die Firma »Knoch & Wrage«, die hier ein Weißwaarenlager betrieb. Im Branchenverzeichnis von 1870 wird diese Firma in der Rubrik »Weißwaaren, Tüll, Spitzen und Stickereien« auf Seite 794 mit dem Eintrag: »J. J. Knoch, St. Pauli. Langereihe 22 a« angezeigt.

1882 wird die Nummerierung der »Langereihe« in St. Pauli erneut geändert. Das Weißwaarenlager bekommt jetzt die Nummer 89. Der Eintrag im Adressbuch lautet: »Knoch, J. H. Lager v. Leinen, Weißw. und Wäsche. St. P.. Langereihe 89, Wohn. das 87.«

Es hat den Anschein, daß die Firma »J. H. Knoch« aus Altersgründen an die Firma »Grünendahl & Müller« verkauft wurde, da das Sortiment des Nachmieters gleich blieb. Auch »Grünendahl & Müller« gibt auf Seite 159 des Branchenadressbuches von 1887 an: Ein Lager von: »Leinen, fertig Wäsche, Weißwaaren und Bettfedern« zu betreiben.

Im Straßenverzeichnis wird J. B. Müller als der Grundstücksbesitzer der Grundstücke Langereihe 85/87/89 genannt. Hinter dem Namen J. B. Müller steht eine geheimnisvolle Klammer: (Neue Sparcasse). Was diese Angabe bedeutet, bleibt ein Geheimnis, das ich nicht nicht lüften konnte: Gehört das Grundstück vielleicht gar nicht J. B. Müller, sondern der Neuen Sparcasse? Oder hat sie dort nur eine Bankfiliale eröffnet?

1894 zog ein neuer Mieter ein: Die Cigarettenfabrik von Martin Zwickel. Von 1894 – 1906 werden hier Cigaretten hergestellt. 1895 verkauft der geheimnisvolle J. B. Müller von der Firma »Grünendahl & Müller« die drei Häuser in der »Langereihe« 85/87/89 an Gustav Adolf Meyer.

Die geheimnisvolle Klammer der »Neue Sparcasse« bleibt dabei erhalten. 1901 werden diese drei Grundstücke erneut verkauft. Käufer diesmal: Paul Moses, der in der Firma Gustav E. Meyer angestellt ist. Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, übrigens eine Gefahr, der ich gerne erliege, hier noch mal zu Erinnerung: 1900 wurde diese »Langereihe« der »Reeperbahn« hinzugefügt, was zur Folge hatte, dass durch die Verlängerung der Straße die Hausnummern geändert werden mußten.

So werden aus den Nummern »Langereihe« 85/87/89 jetzt die Hausnummern 157/159/161. Im Haus Reeperbahn 159 hat die Firma »Gustav E. Meyer« ihren Sitz, in der Paul Moses, der neue Hausbesitzer, angestellt ist.

Weil ich eine Weile darüber gerätselt habe, wie das alles zusammenhängt hier noch mal eine Zusammenfassung der damaligen Verhältnisse: 1900 wird die Straße »Langereihe« in die Reeperbahn eingegliedert und so ändert sich nicht nur der Straßenname, sondern auch die Nummerierung. Aus der »Langereihe 89« in St. Pauli wird »Reeperbahn 161«.

Die Cigarettenfabrik von Martin Zwickel produziert im Gebäude in der Reeperbahn 161― bis 1906. Das Gebäude ist knapp dreißig Jahre alt, als das »American«lebende Photographien 1907 dort eingebaut wird, wo vorher 14 Jahre ein Wäschelager und 12 Jahre eine Cigarettenfabrik war.

In den Branchenbüchern von 1907 findet man die Orte der »Lebenden Photographie« in der Rubrik »Vergnügungslocale«. Dort werden zwei Personen genannt, die das »American« Kino betreiben: »Wilhelm Peters und Theodor Demuth«. Ein Jahr später 1908 wird nur noch Wilhelm Peters als Kinobesitzer genannt.

1910 gibt es einen erneuten Wechsel beim »American«. Eine Person mit Namen Werner, der offensichtlich Wert darauf gelegt hatte, dass von seinem Vornamen nur der Anfangsbuchstabe: A bekannt wird, übernimmt das »American«. Nun gibt es in dem Hamburg von 1910 ― ca. 1500 Personen, verzeichnet auf Seite 851 des Adressbuches, mit dem Nachnamen Werner, und vierundzwanzig mit dem Anfangsbuchstaben A im Vornamen.

Zur Auswahl stehen: Alois, Arthur, Anton, Alfred, August, Adolf, Anna. Ein Schuhmacher, ein Maschinist, ein Friseur, ein Schneider, ein Direktor. Ist es vielleicht der Direktor, der das Haus in der Reeperbahn betreibt? Aber die Zeit der Direktoren im Kino kommt erst noch. So um 1935 gibt es in Hamburg ganz viele, die sich im infrage kommenden Gewerbe so nennen lassen. Darunter finden sich viele Personen, die erst durch die sog. »Machtergreifung« Kinobesitzer wurden. Aber das ist eine andere Geschichte.

Einen kurzen Augenblick war ich in Versuchung geraten, mir selber einen Vornamen für diesen Werner, männlich oder weiblich, auszusuchen. Im Zeitalter von »Kopieren und Einfügen« würde das vielleicht gar nicht weiter auffallen. Aber dann habe ich gedacht, wenn dieser Mensch das so gewollt hatte, das sein Vorname ein Geheimnis bleiben sollte, dann lassen wir es doch einfach so. Es könnte sich ja auch um eine weibliche Person handeln. Eine Unternehmerin. Im Kinogewerbe in dieser Zeit nicht ungewöhnlich. Doch dann habe ich diesen Gedanken sofort wieder verworfen, denn es soll ja ein seriöser Text werden, der ernst genommen wird.

Bis 1912 taucht dieser Werner, A. als Kinobesitzer des »American« Kino in Reeperbahn―161 auf. 1913 erscheint dann erstmalig der Eintrag: »American Kino, Frau Rosa Hirschel, Theater, leb. Photogr.« zum Abdruck im Adressbuch. Aber in der selben Ausgabe wird auch noch der Vorbesitzer »Werner, A.« mit dem unbekannten Vornamen abgedruckt.

Gewundert habe ich mich darüber, das »Marcus Hirschel«, der Ehegatte von Rosa Hirschel, der nach den bisherigen Veröffentlichungen das Kino von A. Werner 1910 übernommen hatte, in diesen Adressbüchern nicht genannt wird. Auch das ein Geheimnis.

Als im November 1918 der Erste Weltkrieg zu Ende ist, findet Rosa Hirschel den Namen »American« nicht mehr zeitgemäß und ersetzt ihn durch »Kino am Nobistor«. Die Gründe für die Umbenennung sind nicht überliefert. War es der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg?

Folgt man den bisherigen Veröffentlichungen zur Geschichte des »American« Kinos unter der Leitung von Rosa Hirschel, so spielen die ersten zwanzig Jahre, in denen Rosa Hirschel dieses Kino gemacht hatte, keinerlei Rolle.

Unter dem neuen Namen »Kino am Nobistor« wird es Rosa Hirschel geraubt und erst die sog. : »Nachfolger« Erna Vogt und Oscar Vogt werden in den bisherigen Veröffentlichungen als Besitzer genannt, die aber erst durch den Zwangsverkauf am 18. Oktober 1933 Kinobesitzer dieses Kinos wurden.

Da stellt sich fast automatisch die Frage, handelt sich bei den forschenden Filmhistorikern nur um mangelnde Neugier oder werden hier Absichten sichtbar? In neige nach Kenntnis vorliegender Dokumente eher zu letzterem.

Da gibt es eine Absicht, wenn die Geschichte eines Kinos, das bereits 1907 eröffnet wurde, erst ab 1933 berichtet wird, als die Besitzerin gezwungen wurde, ihr Kino an einen „Arier“ zu »verkaufen«. »Gekauft« natürlich mit dem üblichen Preisnachlass, den die neuen Machthaber vorgeschrieben haben.

Aber vielleicht ist es auch nur Gedankenlosigkeit und nicht das, was ich denke, das es ist. Es macht es jedoch nicht besser. Neunzig Jahre müssten doch wirklich ausreichen, die damaligen Methoden der Machtteilhaber zu erkennen. Ausreichend Zeit, die Vorgänge von damals so zu schildern, wie sie geschehen sind.

Nein, dieses Kino, das»American« Kino, beginnt keineswegs, wie behauptet wurde, mit Erna und Oscar Vogt im Oktober 1933. Es begann bereits in der Zeit, als der Film noch kein »Sprechfilm« war. Sprechen hatten die »Films«, wie sie am Anfang genannt wurden, erst viel später gelernt.

Da war Rosa Hirschel, zusammen mit ihrem Enkel Günter Hirschel, die Flucht aus Deutschland gelungen, Reichsfluchtsteuer und Polizeiliches Führungszeugnis inklusive. J.

Apropos Waterloo Theater

PDF AbschriftFührer Guckfenster

Manfred Hirschel mit seiner Tochter Eva Hirschel

Manfred Hirschel mit seiner Tochter Eva Hirschel Rosa Hirschel

Rosa Hirschel

Cine CaramdiroManfred Hirschel

Cine CaramdiroManfred Hirschel

CineCarandiro8 Juni 1940Seite2

Foto Louis Segall

Waterloo Kino (Das waren herrliche Zeiten)

PDF KlausHebeckerWaterloo 1974

Dieser Zeitungsartikel von Klaus Hebecker hat erneut meine Aufmerksamkeit gefunden. Besonders dadurch, daß viele Informationen über dieses Kino in der Dammtorstraße 14 in Hamburg fehlten. Andere Informationen fehlten oder waren falsch dargestellt. Leider fehlt dem PDF von dem Zeitungsartikel auch das Erscheinungsdatum und der Name der Hamburger Zeitung (Vermutlich das Hamburger Abendblatt) . Da der letzte Spieltag des Waterloo der 31. März 1974 war (Ein Sonntag) ist anzunehmen, das dieser Artikel am folgenden Donnerstag, d. 4. April im Hamburger Abendblatt erschienen ist. Klaus Hebecker war Journalist und Herausgeber des Filmtelegramm in Hamburg. Redaktion im Schrötteringsweg Nr. 11. Er ist am 25.7. 1923 in Berlin geboren und ist am 2.7.1981 gestorben.