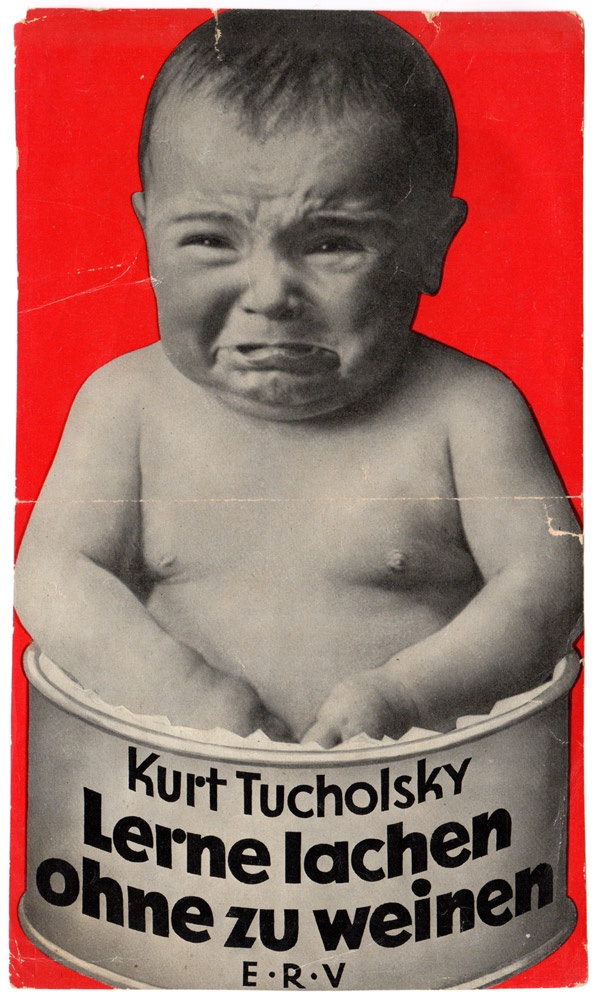

PDF Tucholsky Die hochtrabenden Fremdwörter

(Zeichen 8.046) Kurt Tucholsky DIE HOCHTRABENDEN FREMDWÖRTER

In der Redaktionspost lag neulich ein Brief. «Liebe Weltbühne! Wenn ich diese Zeilen an dich richte, so bitte ich in Betracht zu ziehen, daß ich nicht ein Zehntel so viel Bildung besitze wie deine Mitarbeiter. Ich gehöre vielleicht zu den primitivsten Anfängern deiner Zeitschrift und bin achtzehn Jahre alt. Dieses schreibe ich dir aber nur, damit du dich über meine folgenden Zeilen nicht allzu lustig machst.

Aus deinen Aufsätzen habe ich ersehen, daß du trotz aller Erhabenheit über die politischen Parteien doch mit den Linksradikalen am meisten sympathisierst.

Schreibst du auch für einen Proleten, der sich in einem Blatt orientieren will, daß er objektiv urteilt? Für den aber ist es, was für den Fuchs die Weintrauben. Also: much to high.

Ich selbst bin auch nur ein Autodidakt und muß öfter das Lexikon zur Hand nehmen, wenn ich die Artikel verfolge. Wenn du darauf Wert legst, die Sympathie und das Interesse der revolutionären Jugend und der einfachen Arbeiterschaft zu erwerben, so sei gelegentlich sparsamer mit deinen hochtrabenden Fremdwörtern und deinen manchesmal unverdaulichen philosophischen Betrachtungen.

Hochachtungsvoll Erna G.»

Hm. Hör mal zu – die Sache ist so:

Etwa die gute Hälfte aller Fremdwörter kann man vermeiden; man solls auch tun – und daß du keine «Puristin» bist, keine Sprachreinigerin, keine von denen, die so lange an der Sprache herumreinigen, bis keine Flecke mehr, sondern bloß noch Löcher da sind, das weiß ich schon. Ich weiß auch, daß es wirklich so etwas wie «hochtrabende» Fremdwörter gibt; wenn einer in Deutschland «phänomenologisches Problem» schreibt, dann hat er es ganz gern, wenn das nicht alle verstehn. So wie sich ja auch manche Schriftsteller mit der katholischen Kirche einlassen, nur damit man bewundre, welch feinen Geistes sie seien . . . Soweit hast du ganz recht. Aber nun sieh auch einmal die andre Seite.

Es gibt heute in Deutschland einen Snobismus der schwieligen Faust, das Fremdwort «Snobismus» wollen wir gleich heraus haben. Es gibt da also Leute, die, aus Unfähigkeit, aus Faulheit, aus Wichtigtuerei, sich plötzlich, weil sie glauben, da sei etwas zu holen, den Arbeitern zugesellen, Leute, die selber niemals mit ihrer Hände Arbeit Geld verdient haben, verkrachte Intellektuelle, entlaufene Volksschullehrer, Leute, die haltlos zwischen dem Proletariat der Arme und dem des Kopfes, zwischen Werkstatt und Büro hin- und herschwanken – und denen nun plötzlich nichts volkstümlich genug ist. Maskenball der Kleinbürger; Kostüm: Monteurjacke. Nein, du gehörst nicht dazu – ich erzähle dir nur davon. Und da hat nun eine Welle von «Arbeiterfreundlichkeit» eingesetzt, die verlogen ist bis ins Mark.

Man muß scharf unterscheiden:

Schreibt einer für die Arbeiter, für eine Leserschaft von Proletariern, so schreibe er allgemeinverständlich. Das ist viel schwerer als dunkel und gelehrt zu schreiben – aber man kann vom Schriftsteller verlangen, daß er gefälligst für die schreibe, die sein Werk lesen sollen. Der Proletarier, der abends müde aus dem Betrieb nach Hause kommt, kann zunächst mit so einem Satz nichts anfangen:

«Die vier größten Banken besitzen nicht ein relatives sondern ein absolutes Monopol bei der Emission von Wertpapieren.»

Dieser Satz aber ist von Lenin («Der Imperialismus als jüngste Etappe des Kapitalismus»), und der Satz ist, bei aller Klarheit des Gedankens, nicht für die Straßenpropaganda geschrieben. Denn hier läuft die Grenzlinie:

Die einen betreiben den Klassenkampf, indem sie ihre Schriften verteilen lassen, sie wirken unmittelbar, sie wenden sich an jedermann – also müssen sie auch die Sprache sprechen, die jedermann versteht. Die andern arbeiten für den Klassenkampf, indem sie mit dem wissenschaftlichen Rüstzeug der Philosophie, der Geschichte, der Wirtschaft zunächst theoretisch abhandeln, wie es mit der Sache steht. Lenin hat beides getan; der Fall ist selten.

Die zweite Art Schriftstellerei kann nun nicht umhin, sich der Wörter und Ausdrücke zu bedienen, die bereits vorhanden sind. Ich habe mich stets über die Liebhaber der Fachausdrücke lustig gemacht, jene Affen des Worts, die da herumgehen und glauben, wer weiß was getan zu haben, wenn sie «Akkumulation des Finanzkapitals» sagen, und denen das Maul schäumt, wenn sie von «Präponderanz der innern Sekretion» sprechen. Über die wollen wir nur lachen.

Vergiß aber nicht, daß Wörter Abkürzungen für alte Denkvorgänge sind; sie rufen Gedankenverbindungen hervor, die bereits in den Menschen gleicher Klasse und gleicher Vorbildung schlummern und auf Anruf anmarschiert kommen – daher sich denn auch Juristen oder Kleriker oder Kommunisten untereinander viel leichter und schneller verständigen können als Angehörige verschiedener Gruppen untereinander.

Es ist nun für einen Schriftsteller einfach unmöglich, alles, aber auch alles, was er schreibt, auf eine Formel zu bringen, die jedem, ohne Bildung oder mit nur wenig Bildung, verständlich ist. Man kann das tun.

Dann aber sinkt das Durchschnittsmaß des Geschriebenen tief herunter; es erinnert das an den Stand der amerikanischen Tagesliteratur, die ihren Ehrgeiz daran setzt, auch in Bürgerfamilien gelesen werden zu können, bei denen kein Anstoß erregt werden darf.

Und so sieht diese Literatur ja auch aus. Will man aber verwickelte Gedanken, die auf bereits vorhandenen fußen, weil keiner von uns ganz von vorn anfangen kann, darstellen, so muß man sich, wenn nicht zwingende Gründe der Propaganda vorliegen, der Fachsprache bedienen. Keiner kommt darum herum.

Auch Lenin hat es so gehalten. Oder glaubst du, daß seine Schrift «Materialismus und Empiriokritizismus» (*) für jeden Proletarier ohne weiteres verständlich sei? Das ist sie nicht. Wer über Kirchengeschichte des zweiten Jahrhunderts schreibt, kommt ohne die lateinischen Ausdrücke der damaligen Zeit nicht aus.

Soll er eine Übersetzung beigeben? Schopenhauer platzte vor Wut bei dem Gedanken, solches zu tun; er wurzelte aber – bei aller Größe – in dem Ideal der humanistischen Bildung seiner Zeit und seiner Klasse; er hatte recht und unrecht.

Es gibt heute bereits eine Menge Schriftsteller und Zeitschriften, die jedem fremdsprachigen Zitat die Übersetzung folgen lassen; es ist Geschmackssache.

Ich tue es selten; ich zitiere entweder gleich auf deutsch oder manchmal, wenns gar nicht anders geht, lasse ich die fremdsprachigen Sätze stehn – dann nämlich, wenn ich das, was in den fremden Wörtern schlummert, nicht übertragen kann.

Man kann alles übersetzen – man kann nicht alles übertragen. Es gibt zum Beispiel gewisse französische Satzwendungen, Wörter . . . die sind so durchtränkt von Französisch, daß sie auf dem Wege der Übersetzung grade das verlieren, worauf es ankommt: Klang, Melodie und Geist.

Nun kenne ich das Gefühl sehr wohl, das einen beseelt, der solches liest und der nicht oder nicht genügend Französisch kann. Man kommt sich so ausgeschlossen vor. Man fühlt die eigne Schwäche; man wird böse, wütend . . . und man wälzt diese Wut, die eige

ntlich der eignen Unkenntnis (verschuldet oder nicht) gilt, auf den andern ab.

Ich spreche zum Beispiel miserabel Englisch und verstehe es kaum, und es hat jahrelang gedauert, bis ich mit dem Verstande dieses dumpfe Wutgefühl aus mir herausbekommen habe. Lese oder höre ich heute Englisch, so schmerzt es mich, es nicht gut zu verstehen – aber ich bin auf den Schreibenden oder Sprechenden nicht mehr böse. Er kann doch nichts dafür, daß ich es so schlecht gelernt habe.

Siehst du, so ist das.

Es ist kein Verdienst der Söhne, wenn ihre Väter so viel Geld hatten, daß sie die Söhne aufs Gymnasium schicken konnten, gewiß nicht und was in den meisten Fällen dabei herauskommt, wissen wir ja auch. Aber unterscheide gut, Erna, zwischen den beiden Gattungen, die da Fremdwörter gebrauchen: den Bildungsprotzen, die sich damit dicke tun wollen, und den Schriftstellern, die zwischen «induktiv» und «deduktiv» unterscheiden wollen und diesen Denkvorgang mit Worten bezeichnen, die geschichtlich stets dieser Bezeichnung gedient haben. Die Intellektuellen eines Volkes sollen nicht auf dem Niveau von schnapsdumpfen Gutsknechten stehn – sondern der Arbeiter soll in Stand gesetzt werden, die intellektuellen Leistungen der Gemeinschaft zu verfolgen. Nicht: reinlich gewaschene Körper sind ein Abzeichen von Verrat am Klassenkampf – sondern: alle sollen in die Lage gesetzt werden, sich zu pflegen. Den Körper, Erna, und den Geist.

Zuerst erschienen in WB (Die Weltbühne), 16/573 ―15.04.30, III/418 Abgeschrieben im Dritten Band der Gesamtausgabe (Dünndruck, Seite 418 – 421)

Leider hatte ich bei meinen Sonderzeichen nicht das verwandte Zeichen in dem Buchdruck. Deswegen habe ich diese Zeichen genommen: « ―»

Hier die Wiederholung: „Soll er eine Übersetzung beigeben? Schopenhauer platzte vor Wut bei dem Gedanken, solches zu tun; er wurzelte aber – bei aller Größe – in dem Ideal der humanistischen Bildung seiner Zeit und seiner Klasse; er hatte recht und unrecht:“

Damit man es nicht suchen muß: (*) Empiriokritizismus = (Duden Fremdwörterbuch) Seite 265 = erfahrungskritische Erkenntnistheorie, die sich unter Ablehnung der Metaphysik allein auf die kritische Erfahrung beruft. Präponderanz= Duden Fremdwörterlexikon Seite 799 = Übergewicht (z.B. eines Staates) Sekretion= (Duden Fremdwörterbuch) Seite 901- 1.) (Med.) = Vorgang der Produktion und Absonderung von Sekreten durch Drüsen 2.) (Geol.) = das Ausfüllen von Hohlräumen im Gestein durch Minerallösungen. induktiv= Seite 433 (Duden Fremdwörterbuch) 1.) Vom Einzelnen zum Allgemeinen hinführend. 2) Durch Induktion wirkend. deduktiv= Seite 199 (Duden Fremdwörterbuch)= Den Einzelfall aus dem Allgemeinen ableitend.