PDF Abschrift Alfred_Sohn-Rethel_Blocksatz (Zeichen 31.049)

(Zeichen 31.049) Abschrift Abgeschrieben im Kursbuch Nr. 21 (September 1970) Alfred Sohn-Rethel

[Zuerst veröffentlicht am 16. und 20. September 1932]

Die soziale Rekonsolidierung des Kapitalismus

1. Von der Sozialdemokratie zum Nationalsozialismus

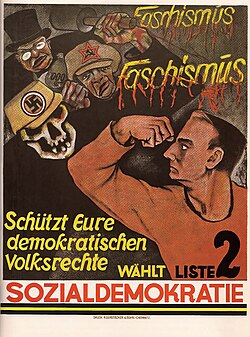

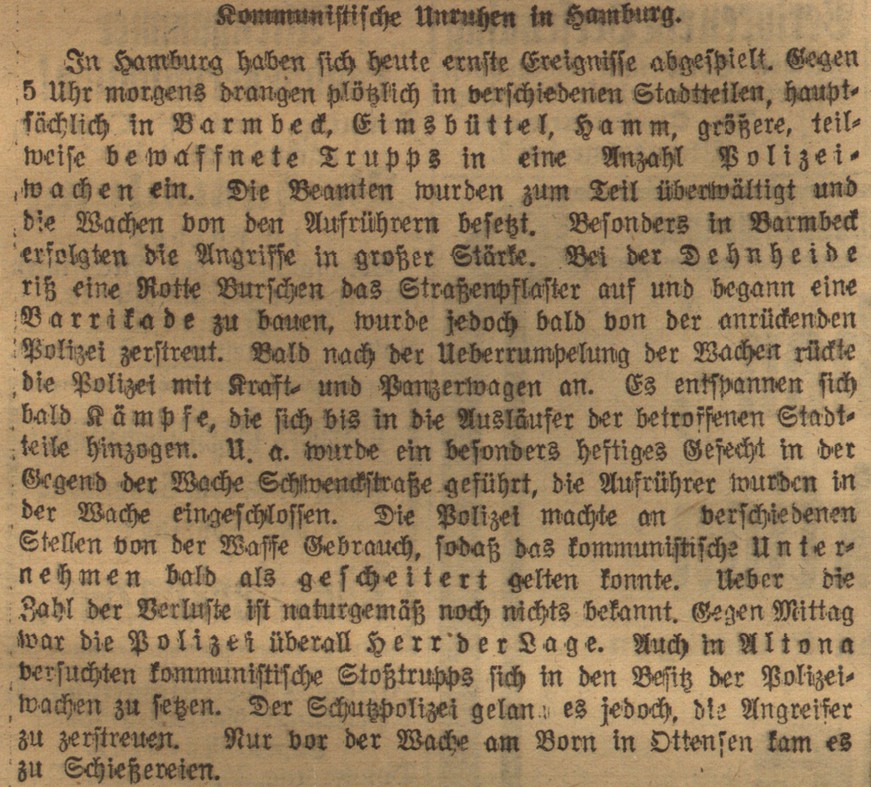

Die Aufgabe, um die es seit den letzten Monaten und auch über die augenblickliche Zuspitzung hinaus geht, ist die Rekonsolidierung des bürgerlichen Regimes in Deutschland. Die jetzige Regierung von Papen bedeutet diese Rekonsolidierung noch nicht, obwohl sie selbst es behauptet und obwohl diese Behauptung taktisch richtig und die unerläßliche Fiktion ist, um eine vollgültige Regierungstätigkeit aufrechtzuerhalten. Brächte und enthielte die jetzige Regierung wirklich schon die geforderte Rekonsolidierung, so müßte sie statt zur Neuwahl vielmehr zur völligen Suspension [Fremdwörterbuch: 1 [einstweilige] Dienstenthebung; zeitweilige Aufhebung] des Reichstags genügend mächtig sein und dürfte nicht befürchten müssen, mit einem solchen Gewaltcoup den Bogen zum Brechen zu bringen. Folglich ist die Regierung abhängig von noch nicht gebändigten, noch nicht in sie einbezogenen Kräften, und die Rekonsolidierung * steht mithin in Deutschland zur Zeit noch aus. Es ist aber nicht die erste, die im Nachkriegsdeutschland geleistet würde. Es ist gar kein Zweifel, daß nach den alles in Frage stellenden Einbrüchen der Revolutions- und Inflationsjahre die Weimarer Koalition mit der erfolgreichen Durchführung ihres »großen Wirtschafts-programms«, der Stabilisierung von 1923/24, und gemessen an der Lagerung der Kräfte, die damals gebändigt werden mußten, durchaus eine Rekonsolidierung des bürgerlichen Regimes darstellte. Sie hat, politisch gesehen, gehalten bis zum neuerlichen Kriseneinbruch von 1930. Der allerdings erwies sie als bloß scheinbare und fehlerhafte Rekonsolidierung und bewirkte im weiteren Verlauf ihre Auflösung und Sprengung, wie aber auch der Kriseneinbruch 1918/19, schon das kaiserliche System der Kriegszeit eingerissen und aufgelöst hatte. Die Geschichte der deutschen Nachkriegszeit enthält also Vorgänge, die der heutigen Problemlage dynamisch verwandt sind und aus deren aufmerksamer Vergleichung sich für die Gegenwartsaufgaben Schlüsse ziehen lassen. Die Parallelität geht in der Tat erstaunlich weit. Die damalige Sozialdemokratie und der heutige Nationalsozialismus sind sich darin funktionell gleich, daß sie beide die Totengräber des [Seite 17] vorhergegangenen Systems waren und alsdann die von ihnen geführten Massen statt zu der proklamierten Revolution zur Neuformung der bürgerlichen Herrschaft lenkten. Der oft gezogene Vergleich zwischen Hitler und Ebert hat in dieser Hinsicht Gültigkeit. Zwischen den Strömen, die sie »wach« riefen, besteht die weitere strukturelle Verwandtschaft, daß beides Volksbewegungen waren — man hat dies von der Sozialdemokratischen Hochflut von 1918/19 nur vergessen —, daß beide mit dem Appell an antikapitalistische Befreiungssehnsüchte die Verwirklichung einer neuen — »sozialen« bzw. »nationalen« — Volksgemeinschaft versprachen, daß weiter die soziale Zusammensetzung ihrer Anhängerschaft sich in den Massen des Kleinbürgertums, ja sogar vielfach darüber hinaus, völlig deckt, und daß endlich ihr geistiger Charakter sich durch eine durchaus verwandte Verworrenheit und ebenso schwärmerisch-gläubige wie kurzfristige Gefolgstreue auszeichnet. Die Feststellung dieses Parallelismus ist keine Diffamierung der nationalsozialistischen Idee, sie betrifft überhaupt nicht Ideen, sondern gilt der rein analytischen Erkenntnis von Funktion und Bedeutung zweier Massenbewegungen, die im gleichen sozialen Raum in zwei geschichtlich homologen (*) Augenblicken eine analoge politische Rolle gespielt haben bzw. noch spielen. Der Parallelismus selbst besagt, daß der Nationalsozialismus die Sozialdemokratie in der Aufgabe abzulösen hätte, den Massenstützpunkt für die Herrschaft des Bürgertums in Deutschland darzubieten. Dies enthält zugleich, zu seinem Teil, die genauere Problemstellung zur gegenwärtig gebotenen Rekonsolidierung dieser Herrschaft. Ist der Nationalsozialismus fähig, diese Funktion der Stütze anstelle der Sozialdemokratie zu übernehmen, und auf welche Weise könnte dies geschehen?Das Problem der Konsolidierung des bürgerlichen Regimes im Nachkriegsdeutschland ist allgemein durch die Tatsache bestimmt, daß das führende, nämlich über die Wirtschaft verfügende Bürgertum zu schmal geworden ist, um seine Herrschaft allein zu tragen. Es bedarf für diese Herrschaft, falls es sich nicht der höchst gefährlichen Waffe der rein militärischen Gewaltausübung anvertrauen will, der Bindung von Schichten an sich, die sozial nicht zu ihm gehören, die ihm aber den unentbehrlichen Dienst leisten, seine Herrschaft im Volk zu verankern und dadurch deren eigentlicher oder letzter Träger zu sein. Dieser letzte oder »Grenzträger« der bürgerlichen Herrschaft war in der ersten Periode der Nachkriegskonsolidierung die Sozialdemokratie. Sie brachte zu dieser Aufgabe eine Eigenschaft mit, die dem Nationalsozialismus fehlt, wenigstens bisher noch fehlt. Wohl war auch der Novembersozialismus eine ideologische Massenflut und eine [Seite 18] Bewegung, aber er war nicht nur das, denn hinter ihm stand die Macht der organisierten Arbeiterschaft, die soziale Macht der Gewerkschaften. Jene Flut konnte sich verlaufen, der ideologische Ansturm zerbrechen, die Bewegung verebben, die Gewerkschaften aber blieben und mit ihnen oder richtiger kraft ihrer auch die sozialdemokratische Partei. Der Nationalsozialismus aber ist vorerst noch immer nur die Bewegung, bloßer Ansturm, Vormarsch und Ideologie. Bricht diese Wand zusammen, so stößt man dahinter ins Leere. Denn indem er alle Schichten und Gruppen umfaßt, ist er mit keiner identisch, ist er in keinem dauernden Glied des Gesellschaftsbaus soziologisch verkörpert. In diesem bedeutsamen Umstand liegt neben der oben festgestellten Parallelität beider Massenparteien ihr fundamentaler Unterschied hinsichtlich ihrer Bedeutung für die Rekonsolidierung der bürgerlichen Herrschaft. Vermöge ihres sozialen Charakters als originäre Arbeiterpartei brachte die Sozialdemokratie in das System der damaligen Konsolidierung über all ihre rein politische Stoßkraft hinaus das viel wertvollere und dauerhaftere Gut der organisierten Arbeiterschaft ein und verkettete diese unter Paralysierung [Fremdwörterbuch: Paralyse = vollständige Bewegungslähmung] ihrer revolutionären Energie fest mit dem bürgerlichen Staat. Auf dieser Basis konnte die Sozialdemokratie sich mit einer bloßen Teilhaberschaft an der bürgerlichen Herrschaft begnügen, ja konnte sie sogar niemals mehr und wesensmäßig nichts anderes als bloß der eine Teilpartner derselben sein. Sie hätte als Sozialdemokratie zu existieren aufgehört, wenn etwa der Zufall ihr die ganze Macht über Staat, Wirtschaft und Gesellschaft hingeworfen hätte, so sehr, daß sich von ihr nach einem bekannten Worte sagen ließe, die Sozialdemokratie würde die bürgerliche Gesellschaft, wenn es sie nicht gäbe, erfinden müssen, um zu bestehen. In konträrem Gegensatz dazu bedingt der Mangel an sozialer Hausmacht den faschistischen Charakter des Nationalsozialismus. Weil er keinen spezifischen sozialen Grundstock hat, der auch ohne Hitler aus sich heraus den Nationalsozialismus trüge, kann er nur entweder die gesamte Macht erobern, um sich durch den Besitz des Staatsapparats zu schaffen, was ihm aus sozialer Wurzel fehlt, oder seine Kraft zerbricht an dem Sozialgefüge, das ihm politisch widersteht und in das er keinen Eingang findet. Weil er primär kein Glied dieses Gefüges ist, kann er nicht ohne grundlegende Verwandlung ein Teilpartner der bürgerlichen Herrschaft sein, welche auf gesellschaftlicher Macht fußt und der politischen Stütze einer »Massenbasis« nur aus der Wurzel sozialer Gliedschaft und Verankerung bedarf. Hier liegt die wahre Crux der gegenwärtigen Lage. Die faschistische Möglichkeit des Nationalsozialismus ist vorüber, seine soziale Möglichkeit noch nicht gefunden. Davon aber, daß sie gefunden wird, hängt ab, ob wir [Seite 19] in der Sackgasse der Alternative einer Militärdiktatur oder einer Rückkehr zur Sozialdemokratie stehen. Die Frage, auf die sich alles zusammendrängt, ist daher, ob es für den Nationalsozialismus eine spezifische soziale Möglichkeit gibt, durch die er aus einer faschistischen Bewegung in ein Teilorgan der bürgerlichen Herrschaft verwandelt werden kann, so daß er für das Bürgertum die bisherige Rolle der Sozialdemokratie ersetzen kann. Ihrer Erörterung soll ein zweiter Aufsatz dienen.

[20. September 1932] 2. Die Eingliederung des Nationalsozialismus

Man wird in einer Zeit, der als Lebensfrage die Rekonsolidierung der bürgerlichen Herrschaft vorgeschrieben ist, dem Faschismus der nationalsozialistischen Bewegung, wenn nötig, mit Gewalt ein Ende machen müssen, aber nur, um den Nationalsozialismus selbst gleichzeitig in ein gesellschaftliches Organ umzuwandeln, das dieser Herrschaft zur Stütze dienen und in ihre staatliche Ausgestaltung positiv eingegliedert werden kann. Die Möglichkeiten, die sich dafür bieten, können hier nur in größtmöglicher Kürze angedeutet werden. Die notwendige Bedingung jeder sozialen Rekonsolidierung der bürgerlichen Herrschaft, die in Deutschland seit dem Kriege möglich ist, ist die Spaltung der Arbeiterschaft. Jede geschlossene, von unten hervorwachsende Arbeiterbewegung müßte revolutionär sein, und gegen sie wäre diese Herrschaft dauernd nicht zu halten, auch nicht mit den Mitteln der militärischen Gewalt. Auf der gemeinsamen Basis dieser notwendigen Bedingung unterscheiden sich die verschiedenen Systeme der bürgerlichen Konsolidierung nach den zureichenden Bedingungen, die hinzukommen müssen, um den Staat und das Bürgertum bis in breite Schichten der gespaltenen Arbeiterschaft hinein zu verankern. In der ersten Rekonsolidierungs-ära des bürgerlichen Nachkriegsregimes, in der Ära von 1923/24 bis 1929/30, war die Spaltung der Arbeiterschaft fundiert durch die lohn- und sozialpolitischen Errungenschaften, in die die Sozialdemokratie den revolutionären Ansturm umgemünzt hatte. Diese nämlich funktionierten als eine Art Schleusen-mechanismus, durch den der beschäftigte und fest organisierte Teil der Arbeiterschaft im Arbeitsmarktgefälle einen zwar abgestuften, aber dennoch in sich geschlossenen erheblichen Niveauvorteil gegenüber der arbeitslosen und fluktuierenden Masse der unteren Kategorien genoß und gegen die volle Auswirkung der Arbeitslosigkeit und der allgemeinen Krisenlage der Wirtschaft auf seine Lebenshaltung relativ geschützt war. Die politische Grenze zwischen [Seite 20] Sozialdemokratie und Kommunismus verläuft fast genau auf der sozialen und wirtschaftlichen Linie dieses Schleusendamms, und die gesamten, jedoch bis jetzt vergeblich gebliebenen Anstrengungen des Kommunismus gelten dem Einbruch in dies geschützte Gebiet der Gewerkschaften. Da zudem aber die sozialdemokratische Ummünzung der Revolution in Sozialpolitik zusammenfiel mit der Verlegung des Kampfes aus den Betrieben und von der Straße in das Parlament, die Ministerien und die Kanzleien, d. h. mit der Verwandlung des Kampfes »von unten« in die Sicherung »von oben«, waren fortan Sozialdemokratie und Gewerkschaftsbürokratie, mithin aber auch der gesamte von ihnen geführte Teil der Arbeiterschaft mit Haut und Haaren an den bürgerlichen Staat und ihre Machtbeteiligung an ihm gekettet, und zwar so lange, als erstens auch nur noch das Geringste von jenen Errungenschaften auf diesem Wege zu verteidigen übrigbleibt und als zweitens die Arbeiterschaft ihrer Führung folgt. Vier Folgerungen aus dieser Analyse sind wichtig: 1. Die Politik des »kleineren Übels« ist nicht eine Taktik, sie ist die politische Substanz der Sozialdemokratie. 2. Die Bindung der Gewerkschaftsbürokratie an den staatlichen Weg »von oben« ist zwingender als ihre Bindung an den Marxismus, also an die Sozialdemokratie, und gilt gegenüber jedem bürgerlichen Staat, der sie einbeziehen will. 3. Die Bindung der Gewerkschaftsbürokratie an die Sozialdemokratie steht und fällt politisch mit dem Parlamentarismus. 4. Die Möglichkeit einer liberalen Sozialverfassung des Monopolkapitalismus ist bedingt durch das Vorhandensein eines automatischen Spaltungsmechanismus der Arbeiterschaft. Ein bürgerliches Regime, dem an einer liberalen Sozialverfassung gelegen ist, muß nicht nur überhaupt parlamentarisch sein, es muß sich auf die Sozialdemokratie stützen und der Sozialdemokratie ausreichende Errungenschaften lassen; ein bürgerliches Regime, das diese Errungenschaften vernichtet, muß Sozialdemokratie und Parlamentarismus opfern, muß sich für die Sozialdemokratie einen Ersatz verschaffen und zu einer gebundenen Sozialverfassung übergehen. Der Prozeß dieses Übergangs, in dem wir uns augenblicklich befinden, weil die Wirtschaftskrise jene Errungenschaften zwangsläufig zermalmt hat, durchläuft das akute Gefahrenstadium, daß mit dem Fortfall jener Errungenschaften auch der auf ihnen beruhende Spaltungsmechanismus der Arbeiterschaft zu wirken aufhört, mithin die Arbeiterschaft in der Richtung auf den Kommunismus ins Gleiten gerät und die bürgerliche Herrschaft sich der Grenze des Notstands einer Militärdiktatur nähert. Der Eintritt in diesen Notstand aber wäre der Eintritt aus einer Phase [Seite 21] notleidender Konsolidierung in die der Unheilbarkeit der bürgerlichen Herrschaft. Die Rettung vor diesem Abgrund ist nur möglich, wenn die Spaltung und Bindung der Arbeiterschaft, da jener Schleusenmechanismus in ausreichendem Maße nicht wieder aufzurichten geht, auf andere, und zwar direkte Weise gelingt. Hier liegen die positiven Möglichkeiten und Aufgaben des Nationalsozialismus. Das Problem selbst weist für sie eindeutig nach zwei Richtungen. Entweder man gliedert den in der freien Wirtschaft beschäftigten Teil der Arbeiterschaft, d. h. die Gewerkschaften, durch eine neuartige politische Verklammerung in eine berufsständische Verfassung ein, oder man versucht sich umgekehrt auf den arbeitslosen Teil zu stützen, indem man für ihn unter dem Regiment einer Arbeitsdienstpflicht einen künstlichen Sektor der Wirtschaft organisiert. Durch ihre Loslösung von der Sozialdemokratie entfällt für die Gewerkschaften ihre bisherige politische Repräsentation, an deren Stelle sie in einem nicht oder nur sehr bedingt parlamentarischen Staat eine neue und neuartige politische Führung brauchen. Wenn es dem Nationalsozialismus gelänge, diese Führung zu übernehmen und die Gewerkschaften in eine gebundene Sozialverfassung einzubringen, so wie die Sozialdemokratie sie früher in die liberale eingebracht hat, so würde der Nationalsozialismus damit zum Träger einer für die künftige bürgerliche Herrschaft unentbehrlichen Funktion und müßte in dem Sozial- und Staatssystem dieser Herrschaft notwendig seinen organischen Platz finden. Die Gefahr einer staatskapitalistischen oder gar –sozialistischen Ent–wicklung, die oft gegen eine solche berufsständische Eingliederung der Gewerkschaften unter nationalsozialistischer Führung eingewandt wird, wird in Wahrheit durch sie gerade gebannt. Die vom Tatkreis propagierte »Dritte Front« ist der Typus einer Fehlkonstruktion, wie sie in Zeiten des sozialen Vakuums auftauchen11; sie ist das Trugbild eines Übergangszustands, in welchem die Gewerkschaften, weil aus der bisherigen Bindung freigesetzt und noch in keine neue eingefangen, den Schein einer Eigenexistenz vorspiegeln, die sie wesensmäßig gar nicht haben können. Zwischen den beiden Möglichkeiten einer Rekonsolidierung der bürgerlichen Herrschaft und der kommunistischen Revolution gibt es keine dritte. Wohl aber gibt es, theoretisch wenigstens, neben der ständischen Ein–gliederung der Gewerkschaften für die bürgerliche Rekonsolidierung den zweiten Weg, das arbeitslose Volk durch Arbeitsdienstpflicht und Siedlung zu organisieren und an den Staat zu binden. Dem inneren, selbst aus keiner organischen Wurzel entwachsenen Wesen des Nationalsozialismus scheint diese Aufgabe besonders nahe zu liegen, wie sie dann auch von ihm am weitesten durchdacht worden ist. Man muß sich aber klar sein, daß die [Seite 22] beiden genannten Wege zwei sehr verschiedene Entwicklungsrichtungen der Gesamtwirtschaft involvieren. Eine nennenswerte Einordnung der arbeitslosen Massen in die soziale Volksgemeinschaft im Wege der Arbeitsdienstpflicht ist nur durch weitreichende staats- und planwirtschaftliche Methoden möglich, die aus ökonomischen wie finanziellen Gründen den freien Wirtschaftssektor schwächen müssen. Weil dieser Weg nur zu Lasten der frei beschäftigten Arbeiterschaft gegangen werden kann, müßte ein solches Regime sein soziales Schwergewicht unvermeidlich auf den agrarischen Sektor verlegen, würde also durch eine extreme Autarkiepolitik die Exportindustrie und die mit ihr verknüpften Interessen um jede Chance bringen, einen Anschluß an eine sich bessernde Weltkonjunktur unmöglich machen, mithin den arbeitslosen Teil des Volkes wachsend vermehren und schließlich einen überwiegenden Teil der gesamten Wirtschaft in dem Zwangssystem einer staatlichen Elendswirtschaft festlegen. Ob man dies noch als Rekonsolidierung bezeichnen könnte, muß fraglich erscheinen. Nur partiell daher und in bloß subsidiärer [Fremdwörterbuch subsidär = unterstützend, behelfsmäßig] Bedeutung kann dieser Weg so etwa, wie er im Wirtschaftsprogramm der Regierung mit herangezogen ist, den Übergang zu einem System wirklicher Rekonsolidierung der bürgerlichen Herrschaft erleichtern, das sich nach wie vor auf den Kernbestand der Arbeiterschaft, die Gewerkschaften unter neuer Führung, wird stützen müssen. [Seite 23] Alfred Sohn-Rethel Die beiden Artikel erschienen zuerst in den Deutschen Führerbriefen [Nummer 72 und 73 vom 16. und 20. September 1932] (Quelle: Kursbuch 21, vom September 1970, Seite 17 – 23) Ein Wort, das mir unbekannt war habe ich im Fremdwörterbuch nachgeschlagen (*) homolog = (gr) gleich liegend, gleich lautend

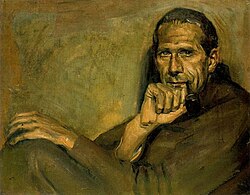

Alfred Sohn-Rethel

EIN KOMMENTAR NACH 38 JAHREN [1932/1970]

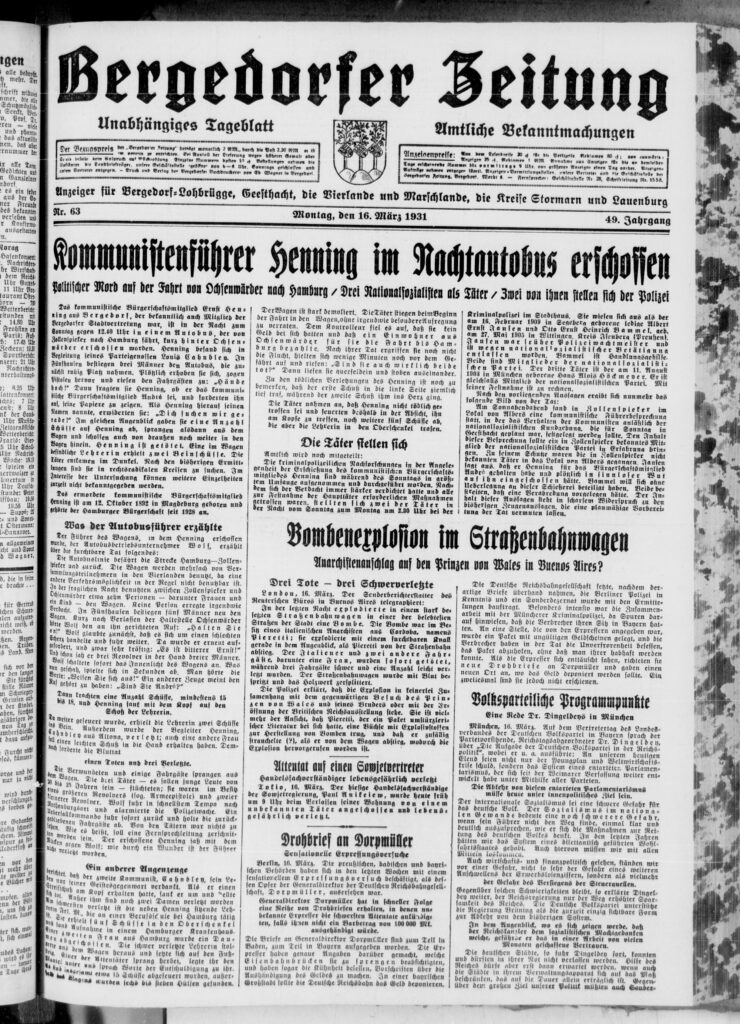

Der hier zum Wiederabdruck gelangte Artikel aus den Deutschen Führerbriefen hat zur Zeit seines Erscheinens (16. und 20. September 1932) eine eigenartige Sensation ausgelöst. Er ist seither immer wieder zitiert und erörtert worden, und bis heute hat ihm der Charakter eines ungeklärten Rätsels angehangen. Der Grund dafür liegt nicht in seinem Inhalt. Marxistische Analysen der damaligen Klassenverhältnisse und Machtverlagerungen in Deutschland waren an der Tagesordnung, ohne daß eine bestimmte Version vor der anderen einen klaren Vorrang hätte gewinnen können. Das Sensa–tionelle dieser besonderen Analyse hing an ihrem Erscheinungsort und an der Tatsache, daß sie vom Interessen-standpunkt des Klassenfeindes, des Großkapitals, aus vorgenommen war. Stand hier ein abtrünniger Marxist im Begriff, die Rolle des deutsche Mussolini anzutreten? [Seite 24]. Den Mitgliedern des Parteivorstandes der KPD erschien es beinahe so. Das fehlte gerade noch, daß dem diktaturlüsternen deutschen Großkapital ein Marxist erwüchse, der ihm mit seinen Röntgenaugen den politischen Weg durchs Dunkel der Geschichte erleuchten könnte. Das Rätselraten nahm in der Parteileitung nahezu panische Proportionen an. Aber als Propagandamaterial für die die kommunistische Wahl–kampagne zum 6. November [1932], die gerade begonnen hatte, hätte ihr nichts gelegener kommen können als dieser anonyme Artikel. In allen Tageszeitungen der Partei — und es gab damals mehrere — wurden lange Auszüge daraus abgedruckt und Satz für Satz kommentiert. Schließlich widmete Willy Münzenberg, Leiter der Propaganda–Abteilung der Partei, am Vorabend der Wahl die letzte Nummer des Roten Aufbaus dem ungekürzten Text des Artikels zur nochmaligen Einschärfung: »Die ›Deutschen Führerbriefe‹, eine Privatkorrespondenz des Finanzkapitals, mitfinanziert vom Reichsverband der Deutschen Industrie, streng geheim und nur zu Information großkapitalistischer Leser bestimmt, sprechen offen aus, was die öffentlichen Zeitungen und Zeitschriften nie aussprechen können. In den Nummern 72 und 73 dieser ›Deutschen Führerbriefe‹ wird . . . mit seltener Offenherzigkeit darüber gesprochen, wie das Finanzkapital zur Rekonsolidierung seiner Herrschaft nach neuen Stützen sucht. Die Rolle der SPD und NSDAP als Stützen der finanzkapitalistischen Herrschaft wird in bürgerlicher Ausdrucksweise, aber dennoch so klar geschildert, das gegenwärtige Hauptproblem der Bourgeoisie, die Rekonsolidierung des Kapitalismus, so klar umrissen, wie es nicht besser getan werden kann. . . . Die Alternative ist klar: Rekonsolidierung der finanzkapitalistischen Herrschaft mit Hilfe der SPD und NSDAP oder kommunistische Revolution, so wird es da formuliert. Den Kommentar kann sich jeder Leser leicht dazu machen.« Der Name Deutsche Führerbriefe erweckt natürlich Anklänge an Hitler. Zu unrecht. Die Privatkorrespondenz war von Dr. Franz Reuter und Dr. Otto Meynen Ende 1928 in Köln gegründet worden, zu einer Zeit also, als nahezu niemand — niemand mehr und noch niemand — bei dem Wort »Führer« an Hitler dachte. Dennoch war die Namenswahl eine Inspiration, denn die Gründung der Korrespondenz muß unter die Anfangssymptome der kommenden Entwicklung gezählt werden. Sie ging nur um Monate der Spaltung der Deutschen Volkspartei voraus, bei der der schwerindustrielle Flügel der internationalen Ver–ständigungs- und Erfüllungspolitik Stresemanns den Abschied gab und sich nach entschiedeneren Mitteln und Methoden des deutschen Imperialismus umzuschauen begann. Insbesondere aber wurden die Führerbriefe zu einem politischen Instrument von Hjalmar Schacht nach seinem Rücktritt vom Reichsbankpräsidium im Dezember 1930. Ob die Korrespondenz schon vorher, und [Seite 24] möglicherweise von Anfang an, mit Schacht liiert gewesen war, entzieht sich meiner Kenntnis. Jedenfalls trat dieser 1930 nur zurück, um auf der Grund–lage einer veränderten Gesamtpolitik im März 1933 im Triumph in »seine« Reichsbank zurückzukehren. Er wurde meines Wissens schon Anfang 1930 Mitglied der NSDAP. Daß Dr. Reuter [Dr. Franz Reuter] und Dr. Meynen [Dr. Otto Meynen] ihm so frühzeitig hierin folgten, möchte ich freilich bezweifeln. Sie lavierten sehr viel vorsichtiger mit Hilfe ihrer geschickt gehandthabten »politisch-wirtschaftlichen Privatkorrespondenz«, in der sorgsam gehütete Kulissengeheimnisse der Haupt–akteure im Felde der großen und der weniger großen Politik an einem eng umschriebenen Stamm von 1200 bis 1500 Lesern herangetragen und kommentiert wurden. Unverbrüchlich gewahrte Anonymität aller Beiträge war natürlich Grundgebot für eine solche Unternehmung, ein Umstand, ohne den der hier in Rede stehende Artikel unmöglich gewesen wäre. Es stimmt, was Willy Münzenberg sagt, daß die Abonnenten den führenden Kreisen des Finanz- und Industriekapitals angehörten, einschließlich ihrer politischen Vertrauensleute: Kabinettsmitglieder, Reichswehrspitzen, führende Groß–agrarier, die Umgebung Hindenburgs etc. Die Führerbriefe war also keine Pressekorrespondenz, und Journalisten waren vom Empfang ausgeschlossen. Für brennend heiße Informationen von kapitaler Bedeutung gab es noch die Veltenbriefe, die nur in wenigen Exemplaren an jedesmal genau gesichtete Adressaten ausgingen. Der Papen-Coup gegen Braun-Severing vom 20. Juli 1932 z. B. war den Veltenbriefen schon drei Tage vorher, am 17. Juli abends, bekannt. (*) Zur Illustration dieses Dienstes sei erzählt, daß Frhr. von Wilmowski, der Schwager von Krupp von Bohlen, einmal in unangenehme Schwierigkeiten und Polizeiverhöre geriet, als jemand die zerrissenen Schnitzel von Veltenbriefen wieder zusammensetzte, die Wilmowski unvorsichterweise in einem Eisenbahnabteil hatte liegen lassen. Wem konnten solch Nachrichten zugänglich sein und zu welchen finsteren Zwecken! Die Mitarbeit an den Führerbriefen hatte sich für mich durch die einfache Tatsache ergeben, daß »wir«, d. h. der Mitteleuropäische Wirtschaftstag (MWT), an dem ich tätig war, mit Dr. Reuter und Dr. Meynen eine Büro-gemeinschaft, besser gesagt, eine Miet–gemeinschaft auf derselben Etage hatten. Die Führerbriefe wurden gedruckt und versandt und hatten ihre hochinformativen Redaktions–besprechungen unter dieser Adresse am Schöneberger Ufer 39, gerade gegenüber der Brendlerbrücke und dem Reichsverband der Deut-schen Industrie. In demselben interessanten »Laden« befand sich noch der Deutsche Orient-Verein (Geschäfttsführer Dr. Fritz Hesse vom Deutschen Nachrichten-Büro), für den ich etwas später [Seite 25] ebenfalls den Informationsdienst machte, sowie eine Deutsch-Jugoslawische Handelskammer (die u. a. auch eine Agentur für Pavelic’s Ustaschis war, zeitweise auch ein wissenschaftlicher Assistent von Schacht, ein gewisser Dr. Krämer, der Stein und Bein darüber klagte, daß Schacht zwar ein virtuoser Währungsmanipulator sein mochte, aber von dem, was er eigentlich anrichtete, keinen Schimmer habe. Ab 1933 gliederten sich die Führerbriefe den Deutschen Volkswirt an (Schöneberger Ufer 25). Je mehr die Machtverhältnisse sich auf die Diktatur zu verschoben, desto mehr verschwanden die politischen Nachrichten von Interesse aus den Tageszeitungen und blieben Privatkenntnis der hinter verschlossenen Türen an den Ereignissen selbst Beteiligten. Um so bedeutsamer für eine politische Urteilsbildung war der Zugang zu einer, und möglichst mehr als nur einer, geeigneten Informations–quelle, die durch die nötigen geheimen Kanäle mit den Ereignissen Verbindung hatte. Die große Zeit der Führerbriefe begann gegen Ende der Brüning-Regierung und mit der chaotischen Papen-Ära. Der vorzüglichste Informator über das politische Interessenspiel war Schacht [Hjalmar Schacht], namentlich auch durch seine intime Kenntnis und Ver–bindung mit den finanzkapitalistischen Interessengeschiebe, das oft dahinter stand. Noch ergiebiger wurde er von 1933 an, nach seiner Rückkehr ins Amt, die ihm auch die Teilnahme an den Kabinetts–sitzungen brachte und die einzigartige Stellung als Hitlers spezieller Finanzberater. Was dort vor sich ging, erfuhren wir brühwarm, jedenfalls eine gute Auswahl davon. Schacht kam zwar nie zu unseren Sitzungen (und ich habe ihn nie persönlich getroffen), aber Franz Reuter hatte ungehindert Zutritt zu ihm. (**) Wenn also unsere eigentümliche Bürogemeinschaft am Schöneberger Ufer auch nicht selbst ein Zentrum des deutschen Finanzkapitals darstellte, standen wir doch mit verschiedenen solchen Zentren in enger Verbindung. Ich war weit davon entfernt, dem diktatur–lüsternen Finanzkapital als sein marxistischer Mephistopheles ein Licht über die geeignete Klassenbasis aufstecken zu wollen. Vielmehr hat mir selbst erst die Betätigung in jenem Rahmen das nötige Licht verschafft. Und zwar nicht so sehr die journalistische Betätigung und Informationsweise bei den Führerbriefen, sondern sehr viel mehr die ganz anders geartete Erfahrung, die die Arbeit beim MWT mit sich brachte [MWT = Mitteleuropäische Wirtschaftstag, Schöneberger Ufer 25] [Seite 26] Sie hatte es nicht mit dem Personengewirr der politischen Oberfläche zu tun und mit den Tänzen, die die vermeintlichen Akteure der Geschichte dort aus freien mit- und gegeneinander aufzuführen schienen, sondern mit den zugrunde liegenden Realitäten, die zu den Tänzen erst Ursache gaben.« ( . . . ) Nicht abgeschrieben: Die Seiten 27-28-29-30-31 u. a. Exkurs: Der Widerspruch von Marktökonomie und Arbeitsökonomie im Monopolkapitalismus. [Seite 32]

»So kommen wir noch einmal auf die Frage zurück, die damals und seither so viel Erstaunen erweckt hat: Wie kam ein Artikel von so eindeutig marxistischem Inhalt zu jenem kritischen Augenblick ausgerechnet in die Deutschen Führerbriefe? Ein Artikel, dem zu diesem Zeitpunkt gar nichts anderes zuteil werden konnte, als von Ende September bis zum 6. November [1932] der kommunistischen Partei als Hauptpropagandamaterial zu dienen? Die Lösung des Rätsels ist denkbar einfach: Der Artikel war von mir einzig zum Zweck dieses Wahlkampfes für die Kommunisten verfaßt worden. Nicht daß die Kommunistische Partei ihn etwa bestellt hätte. Die Partei wußte weder von der Abfassung noch von dem Verfasser des Artikels etwas. Ich schrieb ihn aus eigener Initiative und schickte, nachdem er in den Führerbriefen erschienen war, ein Exemplar an die Rote Fahne. Mehr bedurfte es zur Zündung der Bombe nicht. Aus didaktischen Gründen nahm ich in dem Artikel den Standpunkt des Großkapitals als Blickwinkel ein, um den Arbeitern klar zu machen, daß sowohl die Sozialdemokraten wie die Nazis bloß der Kapitalherrschaft zur Stütze, zum »Grenzträger«, dienten. Natürlich war der Arbeiterschaft und den massenhaften antikapita-listischen Wählern, die es damals gab, dasselbe viele Male vorher erklärt worden, aber noch niemals aus dem Sprachrohr des Groß-kapitals selbst und mit dem Anschein unumstößlicher Beweiskraft. Wenn man überhaupt wirksame marxistische Propaganda treiben, der Arbeiterschaft die drohende Spaltungsgefahr vor Augen stellen wollte, so konnte es am besten auf diesem Umwege geschehen. Und auf demselben Umwege konnte man auch der kommunistischen Partei ins Gewissen reiben, wie notwendig es war, die proletarische Revo–lution auf die Tagesordnung zu setzen als einzige praktisch Alter–native zur faschistischen Diktatur. Mit dieser Einsicht stand es bei der Parteiführung sehr faul. Über die Einheitsfront mit den Sozis zur Rettung der »Demokratie« schien ihr Denken nicht hinauszureichen, wo in Wahrheitt nur die Revolution, mit nachfolgender industrieller Plangemeinschaft mit der Sowjet-Union wenigstens theoretisch eine Alternative zum Faschismus hätte sein können. Nach beiden Seiten, für die Warnung vor der Spaltungsgefahr und für die Möglichkeit der Revolution, schien der große politische Verkehrsarbeiterstreik von Anfang November [vom 3. -7. November 1932] die politische Linie meiner Initiative zu bestätigen, weit nachdrücklicher noch als die Wahlen selbst, in denen der Stim–mengewinn von einer Million für die Kommunisten nicht viel ausmachen konnte, wenn das deutsche Proletariat weiterhin ge–spalten blieb. Freilich bleibt noch der zweite Teil der Frage zu beantworten, wie es nämlich gelingen konnte, die politisch doch keineswegs blöde Schrift–leitung der Führerbriefe zu einer ihr so extrem widersprechenden Funktion zu benutzen. Nun, ich kann nur sagen, daß das auch wirklich unbegreiflich wäre, wenn die schlauen Füchse des Kapitals nicht eben doch sehr dumm wären, wo Erkenntnis und nicht bloß Manipulation zur Frage steht. Es muß auch betont werden, daß am Schöneberger Ufer keine Seele etwas davon wußte, daß ich Marxist war, und daß zweitens auch niemand dort wußte, [Seite 33] was Marxismus ist und wie er aussieht. Als »Marxismus« war nur die fratzenhafte Entstellung bekannt, die als Schimpfname umging. Auch wird man beim Lesen des Artikels gemerkt haben, daß ich für ein gewisses Oberflächenvokabular gesorgt hatte, das Münzenberg richtig mit »bürgerlicher Ausdrucks–weise« betitelt hat und das mir in den Augen der Redaktion we–nigstens ein notdürftiges Alibi verschaffen konnte. Außerdem aber erweckte die Analyse, zumindest bei Franz Reuter, ein tatsächliches sachliches Interesse. In der unbeschreiblichen politischen und ökonomischen Konfusion, die mit ihrem Getöse die damalige Zeit erfüllte, war ihm und möglicherweise sogar dem beschränkteren Otto Meynen ein wenig Klarheit und große Linie aufrichtig willkommen. Jedenfalls war es fast ein rührender Anblick, die Schriftleiter der Führerbriefe am Tage nach der kommunistischen Explosion meines Artikels über Exemplare der Roten Fahne gebeugt zu finden, angestrengt bemüht, aus den in den Text eingesprengten Kommentaren zu verstehen, was in dem Artikel eigentlich steckte. Freilich muß ich gestehen, daß mir dieses Studium eher ominös als rührend erschienen ist. Ich war begreiflicher–weise auf das Schlimmste gefaßt, zumal die ausgelöste Wirkung alle meine Erwartungen überstieg. Es ging aber alles erstaunlich gut. Zwar fühlte ich mich von forschenden Blicken verfolgt, wenn ich durchs Zimmer ging, und Redensarten wie die vom Wolf im Schafspelz trafen mein Ohr. Aber was mir die Vergebung der Redaktion und den weiteren Verbleib in ihren Sitzungen eintrug, war mehr als alles andere die Tatsache, daß ich den Führerbriefen zu einer Berühmtheit und einer Reklame verholfen hatte wie noch nie etwas zuvor. Der Kern der großkapitalistischen Macht sieht eben doch anders aus, als viele Zaungäste ihn sich vorstellen. In diesem Kern herrscht bei aller Gerissenheit vollkommene Wirrnis, und nichts kann ihm fremder sein als sein eigener Begriff.«

Alfred Sohn-Rethel [1970].

Anmerkungen: (. . . ) Ich zitiere das ausgezeichnete, viel zu wenig beachtete Buch Paul Merkers, Deutschland — Sein oder Nichtsein, Mexico 1944, S. 253:

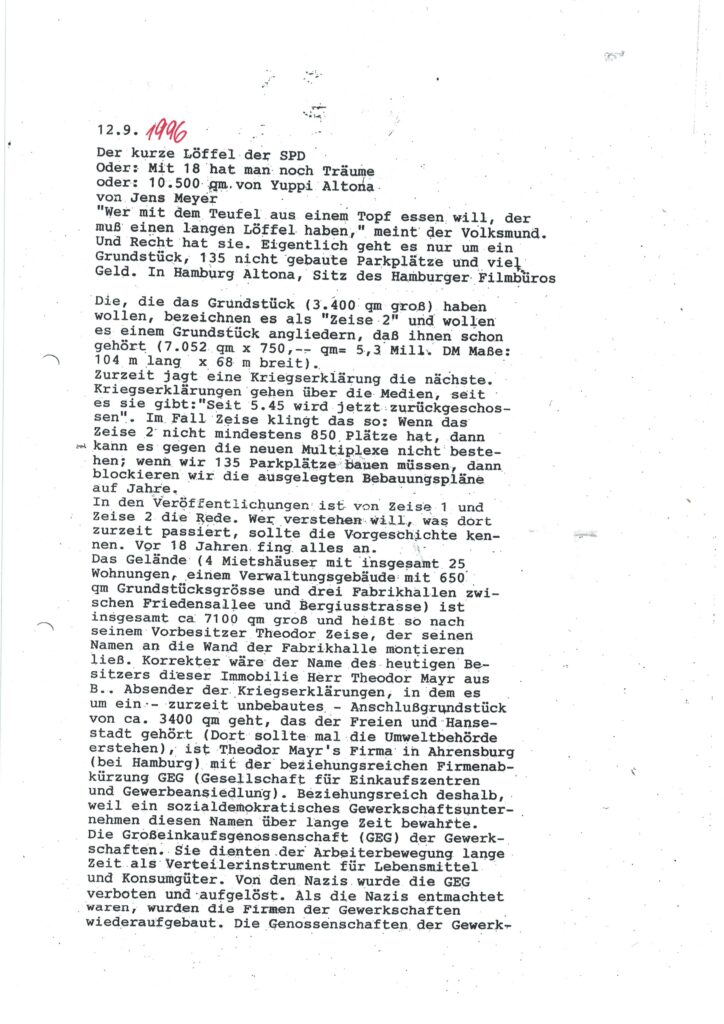

»Trotz Papens Ultimatum vom 2. Juli 1932, diesen Landtag sofort einzuberufen und eine legale Regierung wählen zu lassen, unterließ es Severing weiterhin, eine Verständigung mit den Kommunisten zu suchen. Erst am19. Juli [1932] lud der Ministerialdirektor Abegg [Wilhelm Abegg] den Sekretär der kommunistischen Landtagsfraktion und deren Vorsitzenden der kommunistische Reichstagsfraktion zu einer Unterredung ein, in der die künftige Politik der preußischen Regierung und möglichst auch ihre Duldung durch die kommunistische Fraktion diskutiert werden sollte. Die Unterredung verlief vielver–sprechend. Aber sie konnte sich nicht mehr auswirken. Severing hatte seinen Sekretär, Ministeraldirektor Dr. Diels, [Dr. Rudolf Diels; geb.16.12.1900 – 18.11.1957] der sich damals als Sozialdemokrat bezeichnete und der im März 1933 von Göring zum Chef der Gestapo in Preußen ernannt wurde, als Beobachter zu den Verhandlungen geschickt. Dieser verriet das Ergebnis der Beratungen noch am selben Abend an den Reichskanzler von Papen.« Obwohl der Verrat den Tatsachen entspricht, hat er nicht oder doch nicht erst anläßlich dieser Kommunistenverhandlungen die weittragende Bedeutung gehabt, die ihm gemeinhin als »Entschuldigung« für Papen zugeschrieben wird. (*) Rekonsolidierung: Der SWR erklärt die Rekonsolidierung so: Um das Vergessen zu begreifen müssen wir verstehen, wie unser Gedächtnis funktioniert. Dabei spielen zwei Begriffe eine zentrale Rolle: das Kurzzeitgedächtnis und das Langzeitgedächtnis. Damit sich eine Erinnerung festigen kann, muss sie vom Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis transportiert werden. Dieser Vorgang nennt sich Konsolidierung. Die Konsolidierung ist ein dynamischer Prozess. Wenn die Erinnerung wieder hervorgerufen wird, wird sie im Kurzzeitgedächtnis neu aktiviert. Um dann wieder ins Langzeit–gedächtnis übertragen zu werden, muss sie aufs Neue konsolidiert werden. Daher der Begriff Rekonsolidierung. (**) 1933 ist von Franz Reuter auch eine Biographie Schachts erschienen. Wikipedia.de: schreibt [2025] zum Berliner Verkehrsarbeiterstreik, der vom 3. bis 7. November 1932 stattfand. [Reichstagswahl am 6. November 1932]

„Er [Der Gesamtverband] stimmte zu, dass die Urabstimmung unter der gesamten Belegschaft stattfinden sollte, statt wie üblich nur unter den Gewerkschaftsmitgliedern. Am 2. November nahmen 84 % der Belegschaft daran teil. Für den Streik stimmten 14.471 Arbeiter, 3.993 votierten dagegen. Da damit zwar eine Dreiviertel-Mehrheit der Abstimmenden, nicht aber der Beschäftigten zustande gekommen war, hätte dies nach der üblichen gewerkschaftlichen Praxis eine Ablehnung des Streiks bedeutet. So sah es zumindest der Gesamtverband, der einen Streik, bei dem es nicht nur um Lohnforderungen ging, sondern von der RGO als politischer Streik betrachtet wurde, unbedingt verhindern wollte. Diese Position war aber bei einer radikalisierten und zu einem Großteil un–organisierten Belegschaft nicht durchzusetzen. Stattdessen kam es noch am 2. November zur Wahl einer zentralen Streikleitung. In dieser konnte sich die RGO eine dominierende Stellung sichern. Neben Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbundes (ADGB) und Unorganisierten wurden auch zwei Angehörige der NSBO gewählt.“