Hallo Eugen, ja ich hab eine Beschreibung von einem Ernemann Projektor von 1914 gefunden. Die sahen damals so aus:

Ernemannn Projekor 1914 Seite 1

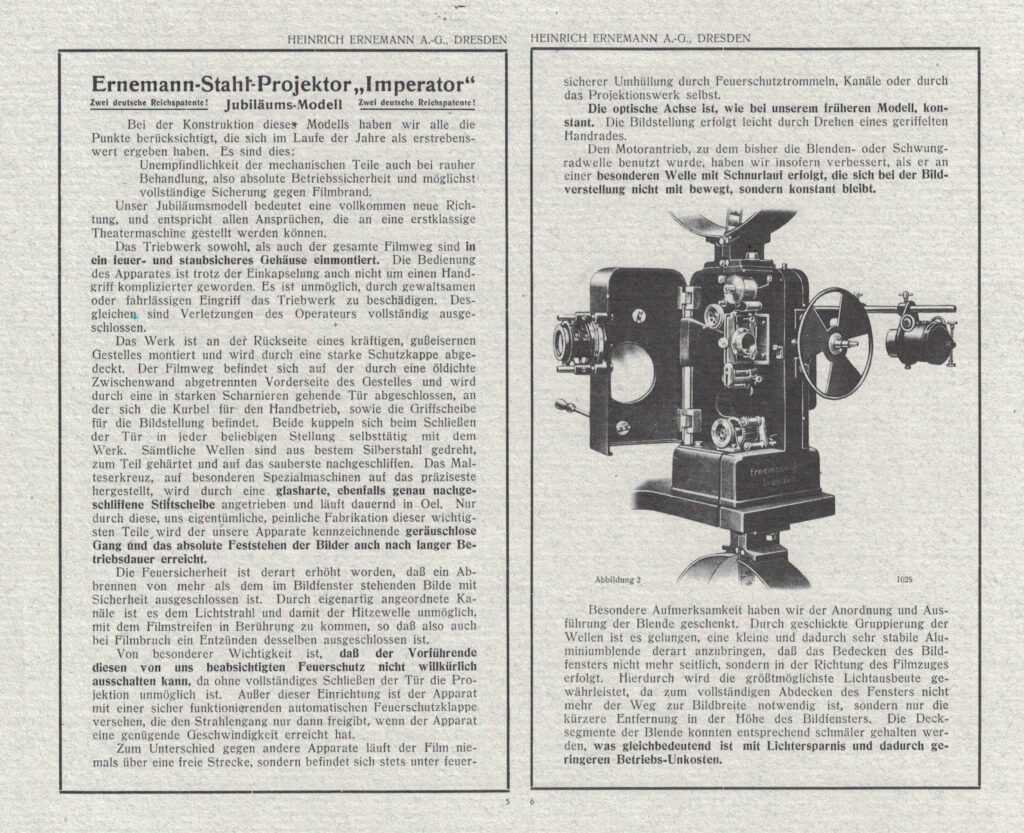

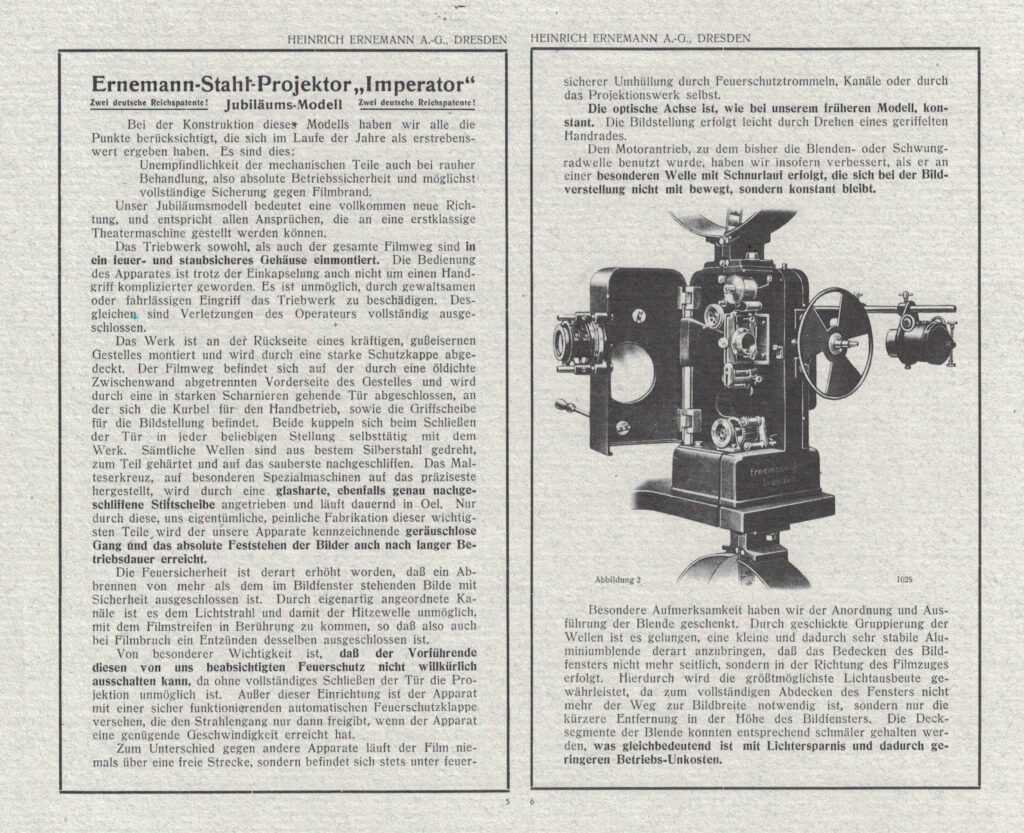

ErnemannProjektor 1914 Seite 2

Hallo Eugen, ja ich hab eine Beschreibung von einem Ernemann Projektor von 1914 gefunden. Die sahen damals so aus:

Ernemannn Projekor 1914 Seite 1

ErnemannProjektor 1914 Seite 2

Hallo Eugen,

Du kennst den Witz von dem Wettlauf nicht? Naja, das ist ja auch schon lange her. Da lebte der Kennedy noch und die Zeitung der KPDSU hieß Prawda, übersetzt = Wahrheit. Heute müßte man den Witz leicht modernisieren. Und obs die Prawdawahrheit noch gibt, ist auch die Frage.

Also der Wettlauf zwischen Putin und Biden geht so. Sie laufen um die Wette und Biden gewinnt. Was steht am nächsten Morgen in der Zeitung?

Putin errang einen ehrenvollen zweiten Platz und Biden wurde nur Vorletzter.

Hallo Eugen, was man so alles rausfindet bei den Nachforschungen im Netz: Nicht mal die Uhrzeit stimmte. Es war gar nicht 5.45 Uhr. Das war schon eine Stunde früher. Um 4.45 Uhr. Hat er verschlafen.? Oder sich nur versprochen? Da kann man nur den König von Deutschland zitieren: Alles Lüge. Gehab Dich wohl, J.

Hallo Eugen, Ernst Klee hat ihn gefunden. Den Mann, der den Zweiten Weltkrieg auslöste. Auf Seite 428 seines Buches: Das Personenlexikon zum Dritten Reich. Wer was war vor und nach 1945. Fünfte Auflage vom April 2015. Hier ist der Schnipsel dazu:

Apropos Clara Esslen (II)

Da gibt es Vermutungen: Clara Esslen war die Tochter des Schuhmachermeisters Ferdinand Koglin und seiner Ehefrau Louise Koglin (manchmal auch Luise), geb. Betke (auch Bethge), die in der Kantstraße 2 in Berlin wohnten. Nun brauchte es eine Weile, um herauszufinden, um welche Kantstraße in Berlin es sich handelte. Wieder einmal gibt es von den Kantstraßen gleich mehrere: Sieben (1925). Eine in Charlottenburg, eine in Lichtenberg, eine in Lichtenrade, eine in Lichterfelde, eine in Mahlsdorf, eine in Steglitz und eine Neue Kantstraße, die ebenfalls in Charlottenburg ist.

Nach langem Suchen stellte sich heraus, es war die Kantstraße in Lichtenberg. Das Haus gehörte 1908 dem Schuhmachermeister Ferdinand Koglin. Es war ein Mehrfamilienhaus. Ein Haus mit zehn Wohnungen. Die Koglins wohnten im Erdgeschoß. Der Schuhmachermeister Ferdinand Koglin starb 1909.

Im Adressbuch der Firma Scherl ist ab 1910 die Witwe, Luise Koglin, geb. Betke, mit der Abkürzung»Schuhmmstrww.« eingetragen, was vermutlich »Schuhmachermeister Witwe« bedeuten soll.

1918 heiratete die Tochter des Schuhmachermeisters, Clara Koglin, Karl Friedrich Esslen aus Luxemburg, der Teilhaber einer Schuhcremefabrik in Berlin Kreuzberg war, deren Schuhcreme unter dem Namen »Collonil« verkauft wurde. Sie wohnten: »Am Treptower Park 34«. Dort wurde auch ihre Tochter Eva am 3. Juni 1918 geboren, die außer dem Namen Eva noch vier weitere Vornamen (Brunhilde, Klara, Elisabeth, Sieglinde) bekam.

Als ihre Mutter, Luise Koglin, 1918 starb, verkaufte die Erbin, Clara Esslen, geb. Koglin, das Haus an einen Mieter, der dort schon einige Jahre gewohnt hatte: An den Postschaffner A. Rosenberg. Auf Seite 115 des Scherl Adressbuches sind alle neun Mieter von 1918 aufgeführt: Bauchtisch, Borchert, Brünn, Engel, Hartkopf, Kunze, Rosenberg und Schabelski. Ein Maurer, ein Postschaffner, ein Bahnschaffner, zwei Former, zwei Witwen und eine Frau.

»Collonil«, die wasserabweisende Schuhcreme wurde ein Verkaufsschlager und so konnte Karl Friedrich Esslen 1925 zwei Zinshäuser, so wurden sie 1925 genannt, in Berlin Wilmersdorf am Kaiserplatz 11 und Kaiserplatz 12 kaufen. So steht es 1925 im Scherl Adressbuch von Berlin auf Seite 1389. 1925 gibt es in Berlin drei Kaiserplätze. Einen in Wilmersdorf, einen in Lichterfelde und einen in Lichtenrade.

Welche Kaiser dort jeweils gemeint sind, habe ich nicht nachgesehen. Der Kriegsverlierer wird es nicht gewesen sein, so ist meine Vermutung.

(Zeichen 2.973)

Apropos Hans Bernd Gisevius (III)

PDF Apropos Hans Bernd Gisevius (III)

Auf Seite 86 seines Buches »Bis zum bittern Ende« [1946] schreibt Hans Bernd Gisevius:

„In der Tat war besagter [Adolf] Rall auf Geheiß der Gestapo nach Berlin beordert und eingehend verhört worden. Diese Vernehmungen hatten sich in [Hubert] Geißels [Kriminalrat] Zimmer abgespielt. Nach ihrer Beendigung wurde der Häftling eines Nachts aus dem Polizeipräsidium geholt. Angeblich sollte es sich um eine kurze Gegenüberstellung handeln. In Wirklichkeit mußte er sich in der Prinz-Albrecht-Straße bis aufs Hemd ausziehen.

Dann fuhren sie zu viert, den vor Kälte und Todesangst zitternden [Adolf] Rall unten ins Auto gepfercht, zur Stadt hinaus. Dort, wo die Gelegenheit günstig schien, machten sie halt, und was sich dann ereignete, wußte jener unbekannte SA-Mann, er hieß [Karl] Reineking, scheußlich plastisch zu berichten.

Sie sahen an einem Waldesrande ein freies Feld liegen, und in der Nähe erspähten sie eine Aussichtsbank. Auf diese mußte sich [Adolf] Rall setzen, worauf sie ihn gemeinsam erwürgten. Nach [Karl] Reinekings Schilderung soll es eine endlose Zeit gedauert haben, bis ihr Opfer tot war: zumindest scheinen den Mördern bei diesem üblen Geschäft die Minuten zu Stunden geworden zu sein.

Darauf ließen sie die Leiche auf der Bank lehnen und machten sich am nahen Acker daran, ein Grab zu schaufeln. Doch wer beschrieb ihren Schrecken, als sie plötzlich ein Geräusch hörten, sich umdrehten und von weitem die Leiche weglaufen sahen.

Der Anblick des im hellen Mondschein und mit dem flatternden Hemde davonspringenden Toten war selbst für die abgebrühten Totschläger der SA grauenerregend.

Noch größer war indessen die Angst der Mordbuben, alles könne entdeckt werden. Eilig rannten sie hinter der Leiche her, und jetzt würgten sie so gründlich, bis ihr wirklich das Atmen verging. Hastig wurde sie verscharrt. Man konnte es [Karl] Reineking glauben, daß ihm und seinen Kumpanen sehr unbehaglich wurde, als sie bereits am nächsten Mittag auf diesen peinlichen Zwischenfall angesprochen wurden.

Es gibt Jugendeindrücke, die man niemals vergißt. Ähnlich geht es mir mit dieser Schilderung der Ermordung des [Adolf] Rall. Wenngleich ich späterhin tausenderlei schlimmere Sachen gehört habe, so steht dieses gespenstische Bild immer wieder vor meinen Augen.

Die sausende Autofahrt, die Mondscheinnacht, der Mann im Hemd, die Würgerei, der Tote auf der Bank, die Leiche, die fortläuft — ich gebrauche diese Ausdrucksweise, weil sich [Karl] Reineking ihrer bediente ―, nicht zu vergessen dieses hastige, unzulängliche Verbuddeln, so daß das Verbrechen nach wenigen Stunden offenkundig ist: ich finde dieses trostlose Gemälde in seiner Plastik so eindringlich, daß ich es aus Chronistenpflicht festhalten muß, wenn ich über die Geschichte des Reichstagsbrandes schreibe. Aber welchen Verbrechens hatte sich besagter [Adolf] Rall schuldig gemacht, daß er zunächst tagelang in der Gestapo vernommen und daran anschließend im Nachtdunkel ermordet werden mußte? Und wer war dieser [Karl] Reineking, der so plötzlich in unserem Blickfeld erschien? Nun, jetzt war es nicht mehr schwer die weiteren Ermittlungen zu tätigen. Wir erkannten, wo wir anzusetzen hatten. [Hubert] Geißel mochte schweigen, so viel er wollte, [Karl] Reineking war ein um so größerer Schwätzer. Neuling auf gestapistischen Boden, fühlte er sich hochgeehrt, als [Arthur] Nebe sich mehrfach seiner annahm, mit ihm eine Konferenz unter vier Augen abzuhalten.“

(Seite 86-87)

Anmerkung 2023: Der Kriminalrat Hubert Geißel hat sich am 26. September 1938 umgebracht. Weil über diesen „öffentlichen“ Selbstmord wenig bekannt ist, hat Jens Dobler im Dezember 2022 einen Artikel geschrieben.

Dort schreibt er: „Am Montag, den 26. September 1938 gegen 22.15 Uhr erschießt Hubert Geißel zunächst seine Frau und dann sich selbst. Die Tat findet öffentlich, unmittelbar am Polizeipräsidium Neukölln in der Wildenbruchstraße 4 statt.“

Ein ausführlicher Bericht findet sich im „Archiv für Polizeigeschichte Nr. 47, Heft 2/2021“. Im Netz: file:///home/jens/old/Downloads/Historiker-Nr78-3.pdf, abgerufen am 7. August 2023

(Zeichen 4.141)

Apropos Hans Bernd Gisevius (II)

Abschrift Seite 100/101/102:

PDF Apropos Hans Bernd Gisevius (II)

„Am Brandtage hatten sie [Adolf Rall, Heini Gewehr genannt Pistolen Heini und Willi Schmidt genannt Schweinebacke u. a.] sich spätnachmittags in Bewegung gesetzt. Erstes Ziel war eine Drogerie im Norden der Stadt. Der Drogist war ein alter Parteigenosse, ein hingebungsvoller SA-Mann, das sagt in diesem Falle alles.

Zugleich verstand er sich auf sein Geschäft, auf das technische wie auf das kassenmäßige. Diesen Abend war auch er «ganz groß». Hinwiederum war die Mixtur, die sie abholten, gar nicht so viel, wie sie sich ausgemalt hatten.

Für jeden gab es von dieser kostbaren Flüssigkeit nicht mehr als ein würfelförmiges Gefäß, das sie gut in großen Rucksäcken, wie sie zum Tragen von Zeitungen gebraucht wurden, verstauen konnten.

Sie staunten ein wenig, daß das genügen sollte, aber der Drogist mußte es wissen. Gegen sechs Uhr fuhren sie vor dem Palais des Reichstagspräsidenten vor, das gegenüber dem Hauptgebäude lag und durch einen unterirdischen Gang mit diesem verbunden war.

Es standen dort so viele Autos herum, daß ihre Ankunft überhaupt nicht auffiel, ebenfalls nicht die komischen Akten, die sie in das Gebäude hineintrugen.

Ob der Pförtner mit im Spiel war, ob er zu jenem Zeitpunkt in seiner Loge saß, ob er grade «dienstlich» abberufen war, konnte [Adolf] Rall nicht sagen, er hatte nicht darauf geachtet. Sofort gingen sie in den Keller hinunter. Dort mußten sie eine ziemliche Weile warten. irgendein verabredetes Zeichen fehlte noch.“

( . . . )

„Als sie sich in strammer Haltung bei Karl Ernst zurückmeldeten, bekamen sie diesmal keine Flüche, sondern Worte wärmster Anerkennung zu hören. Nochmals wurden sie zur Verschwiegenheit angemahnt und ― das war für unseren Strolch die Hauptsache ― eine beachtliche Belohnung wurde ihnen in Aussicht gestellt. Aber gerade damit fing Ralls Elend an! Dieser Narr glaubte tatsächlich, man würde ihnen die Belohnung auszahlen.“

( . . . )

„Log Rall? Nein, er log nicht. Alles was er sagte, ist in sich glaubwürdig. Und selbst wenn uns hier und da ein Zweifel aufkäme: den besten Beweis für den Wahrheitsgehalt seiner Schilderung lieferten seine früheren SA-Führer mit der für ihn so fatalen Schlußfolgerung, daß sie ihn umbrachten.“

Abschrift Seite 104/105

„Das für uns Sensationellste — nur zögernd ließen wir uns überzeugen ― war, daß nicht Göring, sondern Goebbels der eigentliche Reichstagsbrandstifter war.

Goebbels hatte den ersten Gedanken gehabt. Goebbels hatte die Vorbesprechungen mit Karl Ernst geführt. Goebbels hatte die Auslese der Kolonne überwacht.

Goebbels hatte die Räume bezeichnet, wo es am schnellsten brennen würde. Goebbels hatte die Durchführung der Tat «vereinfacht», indem er darauf bestand, etwaige Tatzeugen sollten kurzerhand niedergeknallt werden.

Goebbels hatte sich verbürgt, im Gruppenhauptquartier oder im Reichstagspräsidentenpalais werde niemand Haussuchung halten.

Goebbels hatte sich stark gemacht, jedes Vorgehen gegen die eigenen Leute würde als verleumderischer Anschlag gegen die Bewegung gebrandmarkt werden.

Goebbels hatte folgerichtig die Idee vertreten, bei dieser «Rechtslage» brauche man nicht bloß die Kommunisten zu beschuldigen, ebenso großmütig könne man die Aufklärung des Verbrechens der Polizei übergeben.

Goebbels hatte klar erkannt, was in diesem Zusammenhang die Mundtotmachung der gesamten Linkspresse bedeutete. Goebbels hatte deshalb schroff auf diese scharfen Notverordnungen gedrungen. Goebbels hatte hierüber eingehend mit Göring verhandelt.

Goebbels hatte dabei geheimnisvoll angedeutet, der Führer sehe ein, es müsse irgend etwas Durchschlagendes geschehen, vielleicht ein Attentatsversuch, vielleicht ein Brand, doch Hitler wünsche überrascht zu werden.

Und Goebbels hatte es alsdann übernommen, seinen Führer für diese Posse «fertigzumachen», ihn für seinen Tobsuchtsanfall in der Brandnacht gut zu präparieren.

Erinnern wir uns, daß man gerade bei Goebbels zu Abendessen saß, als die Nachricht von dem Brande den Reichskanzler überraschte? Göring hatte zu alledem lediglich sein Plazet gegeben.

Der Vorschlag des Reichspropagandaleiters hatte ihm eingeleuchtetw. Am meisten hatte ihm gefallen, daß von ihm so gut wie keine Mitwirkung erwartet wurde.

Das Palais samt Durchgang wollte er gerne zur Verfügung stellen, aber wenn im übrigen Goebbels und Karl Ernst das Ding allein drehen wollten, um so angenehmer für ihn.

Auf diese Weise konnte er Hitlers oder Hindenburgs Reaktion abwarten. Und daß er ohne Wimperzucken jeden, auch den verlogensten, Anlaß benutzen würde, um auf die Marxisten loszuprügeln, nun darauf konnte sich Goebbels ohnehin verlassen.

Gewiß Göring ging auf das ihm angetragene Spiel ein; er besprach sich vorsorglich mit Diel, ein paar Andeutungen machte er Daluege. Im großen ganzen aber ließ er die Dinge auf sich zukommen.“ In seinem Text schreibt Gisevius auf Seite 101 von acht Personen, die die „kostbare Flüssigkeit“ im Reichstagsgebäude verteilten: Vier Personen im Sitzungssaal, zwei Personen im Restaurant und zwei Personen in den Wandelhallen: „Sie splitterten sich in drei verschiedene Gruppen auf.“ Die befohle Arbeit war nach „ungefähr zehn Minuten“ beendet, schreibt Gisevius auf Seite 101.

Brandstiftung in Berlin

Im Heyne Verlag ist 2023 ein neues Buch über den Reichstagsbrand erschienen. Mein Neffe hat es entdeckt und weil er wußte, daß dies ein Thema von mir ist, mir zum Geschenk gemacht. Der Name des Autors, Uwe Soukup, war mir bereits aus einem anderen Zusammenhang positiv bekannt geworden. Ich habe sein Buch über den Reichstagsbrand mit großem Interesse gelesen.

Sein Buch beschäftigt sich in der Hauptsache mit den Erfindern der »Alleintäterthese«: Fritz Tobias und Hans Mommsen und gelangt zu dem Ergebnis, daß ihre sog. Erkenntnisse mit Wissenschaft nichts zu haben. Merkwürdig finde ich, das er bei seiner Untersuchung nicht auf die Erkenntnisse der Fachleute von Brandursachen und Brandverläufen zurueckgreift. Auch der im Museum ausgestellte Tunnel kommt hier nicht zum Einsatz, J.

Abschrift des Interviews in der Abendzeitung (AZ) in München mit Uwe Soukup von Martina Scheffler erschienen in der AZ vom 27. Februar 2023.

Martina Scheffler: Herr Soukup, um die Frage, wer den Reichstag in Brand gesteckt hat, gibt es eine jahrzehntelange Debatte. Warum ist es Ihnen persönlich wichtig, diese zu führen?

Uwe Soukup: Es geht mir darum, zu klären, was damals wirklich passiert ist. So wie es sich in der Geschichtswissenschaft weitgehend durchgesetzt hat – also die Nazis haben mit der Brandstiftung nichts zu tun -, kann es nicht gewesen sein. Ich bin gespannt, ob es möglich ist, eine falsche Theorie endlich, nach Jahrzehnten, in Frage zu stellen und ob man andere Sichtweisen endlich akzeptiert. Das haben schon viele versucht, vielleicht klappt es diesmal. Wobei ich ganz klar sagen muss, dass es meinen Versuch ohne die früheren Versuche nicht geben könnte.

Martina Scheffler: Die Reichstagsbrand-Akten: Genaueste Untersuchungen wurden ignoriert? Warum?

Uwe Soukup: Ich profitiere von den Pionieren, die teilweise seit Jahrzehnten, seit die Reichstagsbrand-Akten zur Verfügung standen, geforscht haben und die Ergebnisse ihrer Untersuchungen publiziert haben. Als ich feststellte, dass selbst die genauesten Untersuchungen ignoriert oder unfair abqualifiziert wurden, hat es mich noch mehr gereizt, es vielleicht mal auf einem anderen Weg zu probieren. Es geht ja hier nicht um eine Kleinigkeit. Wie die Nazis das Volk überrumpelten und in die Knie zwangen – es sind ja nicht alle den Nazis hinterhergelaufen -, um ihre bis bis heute unvorstellbaren Verbrechen zu begehen, ist ein Vorgang, über den man doch etwas besser Bescheid wissen sollte „Marinus van der Lubbe kann es alleine nicht getan haben“

Martina Scheffler: Die verbreitete Auffassung, es habe nur einen Täter – Marinus van der Lubbe – gegeben, beruht auf Forschungen des niedersächsischen Verfassungsschutzbeamten Fritz Tobias. Wie muss man seine Schlussfolgerung, nicht die Nazis, sondern der Niederländer habe den Reichstag angezündet, sowie die Art und Weise, wie er diese belegt, bewerten? Ist nichts davon haltbar?

Uwe Soukup: Es ist ja nicht so, dass Marinus van der Lubbe den Reichstag nicht angezündet hätte. Er wurde im brennenden Reichstag verhaftet und hat alles gestanden, warum auch immer. Das Problem ist nur: Er kann es alleine nicht getan haben. Er hatte keine wirklichen Brandbeschleuniger – Kohlenanzünder kann man bei so einem Großbrand vergessen – und er hatte zu wenig Zeit, um ein derartiges Riesenfeuer im Plenarsaal des Reichstages zu entfachen. Um diese rein naturwissenschaftliche Frage hat sich Tobias nie gekümmert. Die damaligen Brandsachverständigen hat er abqualifiziert. Von der Theorie des Fritz Tobias ist im Grunde nichts haltbar, nein. Dennoch wurde sein Buch mit wissenschaftlichen Weihen versehen – vom Institut für Zeitgeschichte.

Martina Scheffler: Was spricht gegen die Alleintäterschaftsthese? Was ist für Sie der entscheidende Punkt, die Alleintäterschaftsthese anwzuzweifeln?

Uwe Soukup: Zuallererst die Zeit-Problematik. Es gibt keinerlei Möglichkeit, innerhalb weniger Minuten ein derartiges Großfeuer zu entfachen – mit nichts. Vor fünfzehn Jahren hat der „Welt“-Redakteur Sven Felix Kellerhoff versucht, diese Lücke in der Theorie von Fritz Tobias zu schließen, indem er das Phänomen des „back draft“ ins Spiel brachte, also eine Ansammlung gefährlicher Gase in einem geschlossenen Raum infolge eines Feuers, dem Sauerstoff fehlt. Wird frischer Sauerstoff in den Raum hereingelassen, etwa durch das Öffnen einer Tür, kommt es zu einer schwerwiegenden Ausbreitung des Feuers, ja, zu einer Explosion. Das klingt gut, kann sich aber so nicht abgespielt haben, wie Brandexperten versichern, denn für dieses Phänomen hätte es stundenlang brennen und schwelen müssen. Wir reden hier aber über einige wenige Minuten.

Martina Scheffler: Ihr Buch enthält unzählige Hinweise darauf, dass ein Einzeltäter diesen enormen Brand nicht entfacht haben kann, sowie auf eine Beteiligung von NS-Seite. Warum werden diese offenbar von vielen Historikern bis heute ignoriert – sind sie nicht bekannt, gibt es kein Interesse an ihnen?

Uwe Soukup: Schwer zu sagen. Ich fürchte, niemand hat die Größe, aus den alten Schützengraben herauszukommen. Es wäre besser gewesen, sich da gar nicht erst hineinzubegeben, ohne die Sache selbst zu überprüfen. Andererseits: Wenn das Institut für Zeitgeschichte begutachtete, dass Fritz Tobias Recht hat, dann verlässt man sich als Historiker darauf. Historiker sind ja keine Naturwissenschaftler oder gar Brandexperten. Der Kampf um die Alleintäter-Theorie ist immer auch ein ideologischer Kampf gewesen. Tobias, das ist jetzt wörtlich zitiert, wollte mit seiner These „die kommunistische Propagandaflut aus dem Osten“ stoppen. So kann man aber nicht wissenschaftlich arbeiten.

Martina Scheffler: Welches Interesse kann es umgekehrt heute daran geben, an der Einzeltäterthese festzuhalten?

Uwe Soukup: Möglicherweise das Problem, einzugestehen, dass man sich geirrt hat. Das ist bedauerlich. Dass es einem seriösen Wissenschaftler darauf ankommen könnte, die Nazis ausgerechnet von dieser Tat, dem Ur-Verbrechen der Nazis, zu entlasten, vermag ich mir nicht vorzustellen.

Martina Scheffler: Der „Spiegel“ verteidigt die Alleintäterthese. Sie sehen die Debatte um den Reichstagsbrand auch als Medienskandal – warum?

Uwe Soukup: Vor allem wegen der Rolle, die der „Spiegel“ seit Jahrzehnten in der Sache spielt. Er hat 1959 die Alleintäterthese in die Welt gesetzt und seither immer verteidigt. Vor einigen Jahren wurden im „Spiegel“ Zweifel an der Alleintäterthese in den Bereich des Obskurantismus verwiesen, laut Duden das „Bestreben, die Menschen in Unwissenheit zu halten, selbstständiges Denken zu verhindern und sie an Übernatürliches glauben zu lassen“. Das ist absurd. Obskur ist es doch vielmehr, den Menschen zu erzählen, dass ein Mensch allein ohne Hilfsmittel, nur mit seiner brennenden Kleidung, in wenigen Minuten ein flammendes Inferno erzeugen kann.

Martina Scheffler: Sie erheben Vorwürfe gegen das Institut für Zeitgeschichte in München, es wolle die Chance nicht nutzen, um falsche Erkenntnisse geradezurücken. Was würden Sie sich vom IfZ wünschen unwd haben Sie zuletzt noch etwas von dort gehört?

Uwe Soukup: Das Institut für Zeitgeschichte beziehungsweise der damalige Direktor Helmut Krausnick wurde von Tobias mit seiner, also Krausnicks, „Nazi-Vergangenheit“ erpresst, damit das Institut Tobias den Segen erteilt. So geschah es. Eigentlich hatte man sich im Institut über Tobias eher amüsiert gezeigt. Hans Mommsen spottete in einer langen Rezension 1962 geradezu über Tobias‘ Buch. Doch 1964 winkte er es durch. Das ist merkwürdig. 2001 hat sich das Institut für Zeitgeschichte von den damaligen Methoden Hans Mommsens scharf distanziert – da ging es darum, wie Mommsen 1962 einen anderen Autor, der das Buch von Tobias im Auftrag des IfZ erschüttern sollte, verdrängt hat – aber das Institut unterschlägt dabei, dass Hans Mommsen das ja nicht alleine getan hat, sondern mit Rückendeckung des Instituts, ja sogar in dessen Auftrag. Noch schwerer wiegt aber etwas anderes: Das Institut hat die Alleintäterthese damals abgesegnet, sich aber niemals von diesem durch Tobias erzwungenen „Irrtum“ distanziert. Ich hatte das Institut gebeten, dieses Problem zu „heilen“, indem es sich auch von der Begutachtung Mommsens, nicht nur von dessen Methoden, die das Institut ja damals mittrug, distanziert. Leider bekomme ich da die immer gleichen Antworten. Es herrsche im IfZ Meinungspluralismus, was ja zumindest damals nicht der Fall gewesen sein kann. Ich hätte mir vom IfZ etwas mehr davon gewünscht, was man heute Fehlerkultur nennt. Martina Scheffler: Was erhoffen Sie sich vom Erscheinen Ihres Buches?

Uwe Soukup: Dass die ganze Angelegenheit endlich neu und vorurteilsfrei angeschaut wird. Am besten interdisziplinär, warum nicht durch den Bundestag? Also dass Brandexperten, die über die Entstehung eines Großfeuers Bescheid wissen, sich dazu äußern, Historiker sich mit van der Lubbe beschäftigen, mit der Berliner Gemengelage im Jahr 1933, in der es möglich gewesen war, dass van der Lubbe mit Anarchisten in Kontakt kam, die auf dem Absprung zu den Nazis waren. Es muss eine Erklärung geben, vielleicht nicht mehr für jedes Detail, aber doch eine ganze Menge weitergehende Ergebnisse. Ich bin gespannt, ob jetzt vielleicht doch noch Bewegung in die Sache kommt.