Dettmer_ Früher NS-Terror und die Geschichte eines Fotos text etwas geküzt

Dettmer_ Früher NS-Terror und die Geschichte eines Fotos text etwas geküzt

PDF Apropos (Zeichen 3.448) Oskar Dankner

Hallo Eugen, gerade habe ich mich mal wieder mit der Frage beschäftigt, wie sollen unsere Enkel eigentlich an die Texte kommen, die wir früher in den Antiquariaten gefunden haben, von denen es heute kaum noch welche gibt. Ja, Du hast Recht, wir muessen sie abschreiben und hochladen, damit sie sie dort finden koennen, wenn sie sie denn suchen. Der Text von Jakob Moneta aus dem Kursbuch 51 ist so einer. Ueberschrift Mehr Gewalt fuer die Ohnmächtigen.

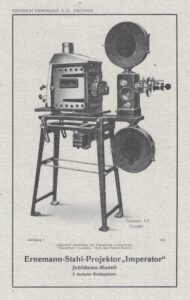

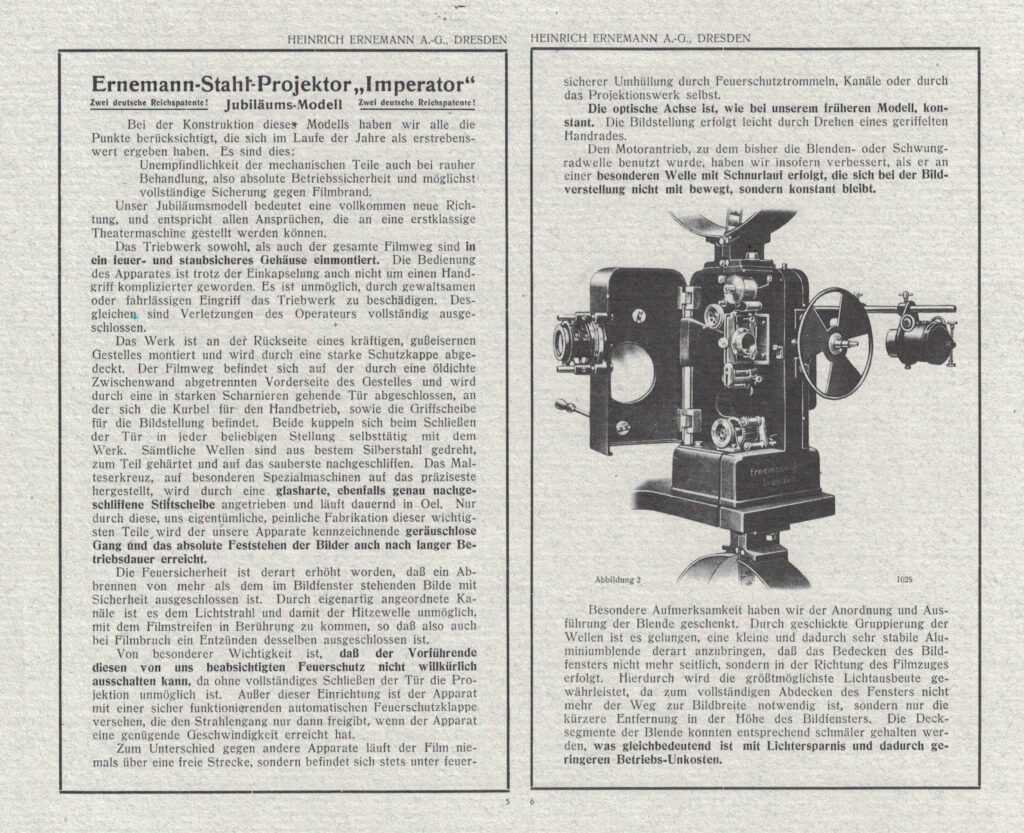

Hallo Eugen, ja ich hab eine Beschreibung von einem Ernemann Projektor von 1914 gefunden. Die sahen damals so aus:

Ernemannn Projekor 1914 Seite 1

ErnemannProjektor 1914 Seite 2

Briefe an Wiebeke (XXXVI) Die Gesinnung erkennt man an den Handlungen: Die falsche Schlange Clara.

PDF Briefe an Wiebeke (XXXVI) Die Gesinnung erkennt man an den Handlungen

Die falsche Schlange Clara

Hallo Wiebeke,

sicher stellst Du Dir die Frage, wie es zu dieser Überschrift kommt? Und ich stelle mir umgekehrt die Frage, wie kommt eine Schlange in eine Kneipe? Das gibt überhaupt keinen Sinn. Es geht ja doch nur um einen Dialog zweier Personen, die dort aufeinander treffen. Natürlich Männer. Fragt der eine den anderen in der Kneipe : . . . schooohn . . . sch . . . lannge hier?

Diese Schlange ist natürlich nicht gemeint. Sollte eigentlich heißen: Sind sie oder bist Du . . . schon lange hier? Meine Schlange ist natürlich eine andere. Aber diese Schlange aus der Kneipe wird im weiteren Verlauf des Textes nicht wieder aufgegriffen werden. Das verspreche ich.

Es beginnt mit meiner Spülmaschine. Zuerst werden die Tassen, die allerdings bei mir Becher sind, die ich nach der Reinigung als erstes in den darüber hängenden Küchenschrank räume, natürlich alle, damit später keiner diesen berühmten Satz über mich sagen kann, den mit den Tassen im Schrank, die fehlen, den es in verschiedenen »Varianten« gibt. Manchmal werden daraus auch Latten im Zaun, oder aber die Puderung mit einem Klammerbeutel, aber meistens kommt auch ein Schrank drin vor.

Bei mir kommen die Tassen, die Becher sind, nicht in den Küchenschrank, sondern werden an Haken an einem Bord angehängt. Das mit den Tassen, die bei mir Becher sind, mache ich, wie Du weißt, seit meiner Seefahrtszeit.

In der Pantry der »MS Ceuta« wurden die Tassen auch auf diese Weise angehängt, damit sie beim Seegang nicht runterfallen. Ich hab das extra für Dich fotografiert und skaliert, damit ich es, wenn der Text fertig ist, nur noch schnell hochladen kann und nicht länger beschreiben muß, wie das nun genau aussieht.

Nun gibt es in meiner Pantry nicht so oft hohen Wellengang. Und es geht dabei eigentlich um eine andere, aber bisher ungelöste Frage. Wobei nicht eigentlich die Frage ungelöst ist, sondern eher doch die Antwort auf die besagte Frage.

Nämlich warum die Tassen, die bei mir Becher sind, wenn ich sie an die Haken gehängt habe immer noch eine ganze Weile hin und her pendeln und erst viel später zur Ruhe kommen. Die pendeln so gefühlte zehn Minuten. Ich habe es mir bisher verkniffen, die Pendelzeit der Tassen, die ja Becher sind, zu stoppen.

Eine dunkle Erinnerung flüstert mir ein, das mir ein Assi, ein »Schiffsingenieursassistent« bei der OPDR, der »Oldenburg – Portugiesischen Dampfschiffs- Rhederei«, mal erklärt hatte, das das und wie mit der Erdanziehung, oder war es die Erddrehung ― zu tun habe.

Du siehst mich also wartend. Wartend auf eine Erklärung Deinerseits. Schließlich hast du immer behauptet, Du wärst länger in der Schule gewesen als ich, obwohl ich mir da heute auch nicht mehr so sicher bin, ob das wirklich stimmt. Das länger. Vielleicht waren es ja nur Nachsitzstunden, die ja auch die Schulzeiten verlängern.

Also eigentlich geht es auch gar nicht um die Tassen, also die Becher, die an ihren Henkeln da eine Weile hin und her pendeln. Das war nur der kleine Umweg, damit das Folgende nicht so bedeutungsschwer wird. Es geht natürlich, wie fast immer bei mir, um Kino. Und natürlich um eine Frau. In diesem Falle um eine, der ich gottseidank nie begegnet bin.

Die ich aber doch, in den letzten fünfzehn Jahren, genauestens studiert habe. Ihr Leben, ihre Biografie, ihren Besitz, ihre Kinder, ihr Verhalten und so weiter. Leider habe ich kein Bild von ihr. Nur von dem Mann, den sie geheiratet hatte. In Berlin. Er hatte Segelohren.

Sein Vater, von Beruf Drucker, war von Trier nach Luxemburg ausgewandert und hatte dort die »Obermoselzeitung« gegründet. Die erste Ausgabe der »Obermoselzeitung« war am 2. Juli 1881 in Grevenmacher erschienen. Ein Ort dicht an der deutschen Grenze. Eine erfolgreiche Zeitung, die den Luxemburgern bald am liebsten war. Keine andere wurde sooft gekauft und abonniert, wie die »Obermosel«. Der Erfolg der »Obermoselzeitung« von Joseph Esslen beruhte auf seinen Berichterstattern, die er in Luxemburg überall hatte. Jedes Ereignis, sei es auch noch so klein und unwichtig, übermittelten die Berichterstatter, die dafür ein Zeilenhonorar bekamen.

Joseph Esslen, richtig Johann Peter Joseph Esslen, heiratete in Luxemburg Elisabeth Lanser, eine Luxemburgerin. Dadurch bekamen die Kinder die Luxemburger Staatsangehörigkeit. Zwei Kinder sind bekannt: Karl Friedrich und Eugen Esslen.

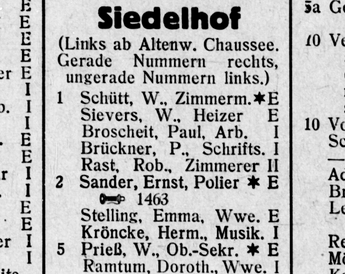

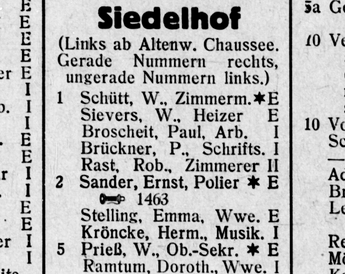

Karl Friedrich Esslen wurde am 16. Februar 1882, sein Bruder Eugen Esslen wurde 1884 geboren. Eugen legte am 3. August 1900 sein »Übergangsexamen« im Gymnasium Grevenmacher ab. Von wo nach wo Eugen Esslen mit 16 Jahren übergeht, habe nicht herausgefunden. 1913 kommt Bruder Eugen Esslen nach Hamburg, wohnt im Mundsburgerdamm 40 im vierten Stock und gibt als Beruf Prokurist an.

Karl Friedrich Esslen studiert in Paris. Irgendwas mit Medizin, so berichtet Wikipedia. Nach seiner Rückkehr aus Paris arbeitete Karl Friedrich als Redakteur im väterlichen Betrieb der »Obermoselzeitung«, wie sein Vater Joseph Esslen diese Zeitung genannt hatte. Aber wie kommt einer aus Grevenmacher, der in Paris studiert hatte, nach Berlin?

Eine erste Eintragung von Karl Friedrich Esslen im Scherl Adressbuch von Berlin finde ich für das Jahr 1909. Berufsangabe dort: Vertreter. Vertreter und Langeweile gehört in meiner Wahrnehmung unmittelbar zusammen. Was für Karl Friedrich Esslen irgendwie nicht stimmt, so sagt mir seine Biografie.

In Berlin ist er Generalvertreter der Firma Collan Oil, auch Collan Olja von T. Olsen aus Stockholm. Olsen hatte sich auf die Herstellung von Lederöl spezialisiert. Lederöl wurde für die Treibriemen aus Leder benutzt, mit denen damals Maschinen angetrieben wurden.

Doch der Absatz von Lederöl für Treibriemen kam nicht richtig in die Gänge und entsprach nicht den Erwartungen, die man in Stockholm und Berlin hatte. Und so gründete Esslen, zusammen mit den Brüdern Salzenbrodt, eine Firma, die aus Lederöl und einem südamerikanischen Baumharz eine wasserabweisende Schuhcreme herstellen sollte. Für ihr neues Produkt fanden sie den Namen »Collonil«, den sie im Mai 1914 registrieren liessen.

Als im August 1914 Kaiser Wilhelm zur Verteidigung des Vaterlandes rief, hatte Karl Friedrich Esslen Glück. Sein Vater war vor Zeiten von Trier nach Luxemburg aus- bzw. eingewandert und so erhielt Karl Friedrich die Luxemburger Staatsangehörigkeit. Luxemburg war nicht kriegsbeteiligt und Esslen wurde daher nicht eingezogen. Ganz im Gegensatz zu den Brüder Salzenbrodt, die in der Schuhcremefabrik seine Teilhaber waren.

Im Schlamm der Front bewährte sich »Collonil« für die Lederstiefel der Soldaten. »Collonil«, die wasserabweisende Schuhcreme war ein Verkaufsschlager geworden. Und im November 1918, als der Krieg zu Ende war, kehrten die Brüder Salzenbrodt unversehrt in ihre Schuhcremefabrik in Berlin Kreuzberg zurück. Die Umsätze waren derart in die Höhe geschnellt, das die Produktionsstätte in Berlin Kreuzberg aus allen Nähten platzte. Es fand sich nördlich von Berlin, in Mühlenbeck, ein Platz für die Schuhcremefabrik von Esslen und den Brüdern Salzenbrodt.

Bei Familie Esslen, die inzwischen aus Clara, Eva und Karl Friedrich Esslen bestand, kehrte der Wohlstand ein. Der Schuhcremefabrik wurde 1925 noch ein Wein- und Sprituosenhandel aus Trier angegliedert: Die »Karl Friedrich Esslen, Weinkellereien, Trier, Verkaufszentrale Mühlenbeck bei Berlin, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mühlenbeck bei Berlin«. Merkwürdig finde ich nur, das das Handelsregister in Berlin einen so langen GmbH Namen akzeptiert hatte.

Und dann passierte das, was immer passiert, wenn Jemand nicht weiß, was man mit dem vielen Geld machen soll. Karl Friedrich Esslen kaufte Immobilien: In Berlin, in Wiesbaden, in Hamburg, wie wir heute wissen. Vielleicht auch noch anderswo. Nun erwies es sich jedoch als Nachteil, das Karl Friedrich Esslen die Luxemburger Staatsangehörigkeit hatte: Ausländern war der Kauf von Immobilien in einigen Landstrichen untersagt und so wurde seine Gattin Clara Esslen, die aus Berlin stammte, in die Grundbücher der Zinshäuser in Berlin als Eigentümerin eingetragen.

Zwei »Zinshäuser« in Berlin habe ich gefunden. Zwei Häuser, das eine mit 48 Mietwohnungen und das daneben mit 19 Wohnungen am Kaiserplatz (heute Bundesplatz) 11 und 12 kamen so in den Besitz von Clara Esslen.

Vermutlich ist es diese Luxemburger Staatsangehörigkeit die Karl Friedrich Esslen daran gehindert hatte, das er das in Hamburg gekaufte Kontorhaus in der Dammtorstrasse 14 nicht unter seinem Namen als Karl Friedrich Esslen ins Grundbuch eingetragen lassen konnte, sondern für den Kauf extra eine Firma, gründen mußte, die: »Hamburger Haus- & Landschaftsverwaltungsgesellschaft mbH« mit der Hamburger Anschrift: Plan 4 – 6. Im Adressbuch wird von 1921-1930 der Name W. Pusch als Ansprechpartner dieser Firma genannt. Danach verschwindet der Name Pusch und als Ansprechpartner dieser Firma taucht ab 1922 auch sein Bruder Eugen Esslen mit der Firmenanschrift Mönckebergstraße 8 im Adressbruch auf. Vermutlich identisch mit dem Hamburger Erfinder Eugen Esslen, der sich eine Pudermischvorrichtung und ein doppelschneidigen Fleischwolfmesser: Patentschift Nr. 622247 und Patenschrift Nr. 504 974 patentieren ließ.

pdfEugen Esslen Fleischwolfmesser

PDF EugenEsslenUSAPudermischvorrichtung

Clara Esslen lernte ich nur durch das Papier kennen, das sie und andere über sie hinterlassen haben. So habe ich erfahren, daß sie, als ihr Mann, Karl Friedrich Esslen, am 16. Juli 1930 starb, ein reiche Witwe war, die in einigen Städten Deutschlands lukrative Mietshäuser ihr Eigentum nannte. In Hamburg, Berlin und Wiesbaden habe ich solche Einträge gefunden. In Hamburg war sie Eigentümerin eines Kontorhauses geworden, das ebenfalls mit 46 solventen Gewerbemietern sehr profitabel war.

Nur ein Mieter befand sich 1931 mit RM 39.000 im Zahlungsverzug. Das Waterloo-Theater, das zwei Jahre vorher mit einem Kostenaufwand von RM 600.000,– vergrößert worden war. Statt bisher 400 Sitzplätze hatte es nach dem Einbau eines Ranges knapp 900 Sitzplätze. Die vereinbarte Jahresmiete war mit RM 60.000,– relativ hoch.

Mithilfe einer Räumungsklage gegen die Betreiberfirma: Die »Norddeutsche Filmtheater KG Manfred Hirschel« gelang es Clara Esslen, die Firma, die ihr zur Hälfte bereits gehörte, zur Insolvenz zu bringen. Das hatte den Vorteil, das der nachweisbare Wert (RM 600.000,–) des Kinos ohne weitere Zahlungen in ihren Besitz gelangen würde.

Das war auch der Grund, warum es 1931 zu dem Vergleich kam. Manfred Hirschel hatte im sogenannten »Wiedergutmachungsverfahren« zu Recht darauf hingewiesen, das kein Gericht im Deutschland 1931 ihm für eine Mietschuld von RM 39.000– ein Kino im Werte von 600.000,– als Pfand bewertet hätte.

Mit anderen Worten. Auch dieser Vergleich, der dazu geführt hatte, das die »Norddeutsche« in Konkurs ging, diente nur einem Zweck: Das Kino ganz zu übernehmen. Manfred Hirschel wurde auf diese Weise gezwungen, Teilhaber einer GmbH zu werden, die Clara Esslen aus der Erbschaft ihres Gatten übernommen hatte. Aus der »Karl Friedrich Esslen, Weinkellereien, Trier, Verkaufszentrale Mühlenbeck bei Berlin, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mühlenbeck bei Berlin« wurde die »Waterloo Theater GmbH« die später, mit Hilfe des deutsch-jüdisch-evangelischen Anwaltes Dr. Otto Herbert Bauer ihren Sitz nach Hamburg verlegte.

Ein übrigens völlig wertloser GmbH Mantel, der den Vorteil hatte, das sein Stammkapital (RM 20.000,–) schon 1925 bei Gründung dieser Firma einbezahlt worden war und nicht, wie bei einer Neugründung üblich, beim Notar als vorhanden vorgezeigt werden mußte. Vermutlich hat sie den 50 % Anteil dieser GmbH an Manfred Hirschel zum Nennwert von RM 10.000,– verkauft.

So wichtige Sachen, das habe ich schmerzhaft gelernt, müssen immer noch mal wiederholt werden: Aus der »Karl Friedrich Esslen, Weinkellereien, Trier, Verkaufszentrale Mühlenbeck bei Berlin, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mühlenbeck bei Berlin« die »Waterloo Theater GmbH«.

Zeitweise war Dr. Otto Herbert Bauer auch Geschäftsführer dieser Mutanten ― GmbH. Vermutlich aus dem Grunde, um dem anderen Eigentümer, Manfred Hirschel, an die Kette zu legen, denn in der Satzung dieser GmbH stand jener Satz, der sich auf wundersame Weise bei seiner Mutation verändert hatte.

Stand dort vorher, sind zwei Geschäftsführer bestellt, so ist jeder der beiden allein vertretungsberechtigt, so steht dort jetzt das genaue Gegenteil: Sind zwei Geschäftsführer bestellt, so vertreten diese gemeinsam die Firma. Ohne den Geschäftsführer Dr. Otto Herbert Bauer kann Manfred Hirschel nichts entscheiden. Der Rechtsanwalt ist Claras Kettenhund. Einer Person, die, das sollte man endlich mal schreiben, noch nie ein Kino gemacht hatte und Null Ahnung vom Kinomachen hatte.

Immerhin hatte Manfred Hirschel mit dieser Firma einen Geschäftsführervertrag bis 1955. Den hebelt Clara mit Hilfe des Rechtsanwaltes Dr. Bauer und des Filmes von Franz Seitz »SA Mann Brandt« 1933 auf klassische Weise aus. Und das geht so: Sie vermietet das Waterloo Kino an die NSDAP, als diese sich im August 1933 an der Macht stabilisiert hatte. Der Reichstag hatte gebrannt, das Ermächtigungsgesetz war in Kraft und viele Gegner der Nazis in Gefängnissen. Im März 1933 kam »SA Mann Brandt« von Franz Seitz ins Kino. Keine Auftragsproduktion der NSDAP. Als der Film mehr oder weniger gefloppt war, gefällt er auch dem gerade zum Propagandaminister Ernannten nicht mehr sonderlich.

Als die Partei, wie sie sich jetzt nennt, davon erfährt, das ein Jude der Geschäftsführer des Waterloo Kinos ist, fällt sie aus allen Wolken. In diesem Falle kann dieser hervorragende Film über die hervorragende NSDAP »SA Mann Brandt« im Waterloo Theater natürlich nicht gezeigt werden.

Nun ist es ja nicht weiter schlimm, dann verzichtet man eben auf die Einnahmen aus der Vermietung, vor allem dann, wenn man sich später auch noch zur Widerstandskämpferin gegen die Nazis etablieren will, wie Clara Esslen nach dem Krieg immer wieder anhand ihrer Nichtmitgliedschaft ungefragt erklärt hatte. Auch der höchste Bauherr ihres Führers war ja nie Mitglied der NSDAP geworden.

Nein, die hinterlistige Clara, die falsche Schlange, erkennt ihre einmalige Chance und ergreift sie. Sie bittet den Rechtsanwalt Dr. Otto Herbert Bauer, Herrn Hirschel vorzuschlagen, zeitweise formell sein Geschäftsführeramt niederzulegen. Hirschel telefoniert darauf hin mit dem jüdischen Anwalt Kurt Leo Eisner, den er im Schlichtungsverfahren als »Mitschiedsrichter« kennengelernt hatte.

Dieser rät ihm, er kenne Dr. Otto Herbert Bauer als ehrlichen Menschen, dem man vertrauen könne, Hirschel solle seinen Vorschlag folgen und das Amt zeitweise niederlegen.

Wen er aber nicht kennt, das ist Clara Esslen, die diesen Rücktritt ihres Geschäftsführers nach dem Tod von Dr. Otto Herbert Bauer, der im KZ von den Nazis umgebracht wurde, für sich noch Jahrzehnte später juristisch zu nutzen versteht.

Ebenso der »Persilschein«, den ihr der Rechtsanwalt Dr. Carl Stumme im August 1945 zur Vorlage bei der Britischen Militärregierung gefertigt hatte, der auf andere Weise zum Einsatz kam, als es ursprünglich vorgesehen war. Dr. Carl Stumme hatte diese Bescheinigung zur Vorlage bei der Britischen Militärregierung gefertigt, um eine drohende Beschlagnahme durch die Britische Militärregierung und dem Einsatz eines Treuhänders zu verhindern.

Ein Verwandter von Manfred Hirschel hatte in Hamburg überlebt und sich als Treuhänder der Militärregierung angeboten. Das galt es zu verhindern, was gelang. Als dann einige Jahre später der Restitutionsprozeß »Waterloo Kino« begann, fügte Clara Esslen eine Kopie dieses Persilscheins von Dr. Carl Stumme, von dem alle Beteiligten wußten, daß die Angaben nicht der Wahrheit entsprachen, ihrem Brief an das Landgericht bei. Dort hat er sich bis heute erhalten. Als Stumme davon erfuhr, hatte er verlangt, das dieses Schreiben als nicht erteilt zurückzugeben sei. Ein Kino mit 900 Sitzplätzen in bester Innenstadtlage zurückgeben? Nein, auf keinen Fall. Es wurde nichts zurückgegeben. Auch kein Persilschein.

Die Geschichte von Gier, Raub und Geiz hatte schon bei der Machtübergabe begonnen. Und wurde so 1945 fortgesetzt. Und wie sie damit damit durchgekommen sind! In der Hauptsache Clara Esslen. Aber es standen ihr hilfreiche Personen zur Seite: Heinrich Heisig, Dr. Carl Stumme und der später ermordete Rechtsanwalt Dr. Otto Herbert Bauer. Und Dr. Otto Herbert Bauer auch noch, als er schon lange tot war.

Die Geschichte handelt in der Hauptsache von der falschen Schlange Clara Esslen, die alle beteiligten Personen geschickt für die eigene Bereicherung eingesetzt hatte. Die Geschicklichkeit, so kann man es auch nennen, wie sie bestimmte Menschen für eigene Zwecke einzusetzen verstand und wie sie es verstand, dies in einer Weise zu organisieren, das immer andere die Arbeit für sie erledigten und sie selbst sich die Hände nie schmutzig machen mußte.

In dem Theaterstück, das sie uns vorführt, kommen vor:

1.) Ein junger Mann, aus einfachen Verhältnissen, der sich hocharbeitet vom Filmvorführer zum Kinodirektor.

2.) Ein deutsch-jüdisch-evangelischer Rechtsanwalt, konservativ aus begüterten Verhältnissen, der die Religion wechselte, aus welchen uns unbekannten Gründen auch immer, und ihr sowohl als jüdischer Rechtsanwalt, wie auch als christlicher Rechtsanwalt gute Dienste leistete. Einer der leider der irrigen Ansicht war, das er durch seinen Frontkämpfereinsatz und seinem Religionswechsel ausreichend vor einer Deportation geschützt sei, was aber nicht der Fall war. Und der für Clara in beiden Religionen und als Lebender wie auch als Ermorderter nützlich war.

3.) Dazu kam dann noch der Hausmeister Peter Lützow des Dammtorhauses, der als Zeuge dafür benannt wurde, das man keine Hakenkreuzfahne gehabt habe, bis zu dem Zeitpunkt als es verboten war, mit schwarz-weiss-roten Fahnen ein Haus zu schmücken. Wann das genau war, ist sicher dem Zeugen erinnerlich. Bestimmt nicht vor 1936.

4.) Ihre drei Kinder, obwohl am 3.6. 1918, 1.2. 1922 und 21.8.1923 geboren, die bei Kriegsende 1945 – 27, 23 und 21 (in Worten: siebenundzwanzig, dreiundzwanzig, einundzwanzig) Jahre alt sind und immer noch minderjährig: (siehe 5 Vormundschaftsgericht) 5.) Das Vormundschaftsgericht in Wiesbaden für ihre minderjährigen Kinder.

6.) Der Anwalt, der ihr den Persilschein für die Britische Militärregierung in Hamburg schreibt. 7.) Der als Arisör bekannte Funktionär der NSDAP und viele andere. 8.) Und der Nazi, der ersten Stunde, der schon vor der Machtübergabe von der Sache Adolf Hitlers überzeugt war und dies in seinem Passage Kino in Mönckebergstrasse in Hamburg auch zum Ausdruck brachte. Man beachte seine Zeugenaussage. Auch er hatte einem Juden das Leben gerettet, gab er Kund und zu Wissen.

Hier die ausgewählten 11 Dokumente des aufgeführten Theaterstückes: Dokument 1 Brief aus London von K.A. Kohn Dokument 2 Brief von Clara Esslen an das Landgericht mit Anlage Dokument 3 Bescheinigung von Rechtsanwalt Dr. Carl Stumme Dokument 4 Brief von Rechtsanwalt Dr. Kurt Eisner aus Saõ Paulo Dokument 5 Brief von Manfred Hirschel an seinen Anwalt Dokument 6 Richard Adam schreibt an das Landgericht Dokument 7 Beschluß Landgericht in Sachen Adam Dokument 8 Richard Adam der »Arisör« sagt aus und beantragt Zeugengeld Dokument 9 Gericht lehnt Zeugengeld ab Dokument 10 Hans Struckmeyer Dokument 11 Sie sind damit durchgekommen.

Dokument 1 Abschrift. [IMG_4869.jpg +IMG_4869.jpg + IMG_4870.jpg] Brief aus London von K. A. Kohn K. A. Kohn (German) [Karl Alphons Kohn] 23rd. Oktober 1946 Kreis: Hamburg

Anspruch gegen: Frau Clara Esslen d.h. Waterloo Kino, Hamburger Dammthor Strasse In Vollmacht datiert 1 ten März 1946 ausgestellt in Saõ Paulo, Brasilien, von Herrn Manfred Hirschel an Herrn Karl Alphons Kohn, 67 Chalckhill Rd. Wembley Park, Mddx.

Der Unterzeichnete K. A. Kohn möchte Anspruch erheben an Stelle von Herrn Manfred Hirschels Eigentum und Teilhaberschaft am Waterloo Kino, Hamburg, auf Grund folgender Tatsachen. Herr Hirschel, welcher jetzt in Saõ Paulo Brasilien lebt war Teilhaber des Waterloo Kino‘s, Dammthor Strasse, Hamburg. Der andere Teilhaber war eine Dame, Frau Clara Esslen und das Waterloo Kino G.m.b.H. wurde von Herrn Hirschel und Frau Esslen gegründet; jeder Teilhaber hatte einen Anteil von 50 %.

Die Führung des Kino‘s war alleinig in den Händen von Herrn Hirschel der deshalb auch einen Kontrakt hatte der ihm den Gewinn des Verkaufs von Zigaretten und Süssigkeiten zusprach. Ausser diesem hatte er einen Kontrakt mit Frau Esslen d.h. mit der G.m.b.H. als Angestellter, wonach er ein besonderes Gehalt als Geschäftsführer erhielt.

Alle diese Kontrakte sowie der Teilhaberkontrakt und der Mietsvertrag liefen bis zum Jahr 1955. Frau Esslen war Inhaberin des Grundstücks (Ich weiss nicht ob sie auch das Gebäude besass) [Grundbucheintrag 1935 K. F. Esslen u. Erben] Schon im Mai 1933 übte die Nazipartei Druck auf die G.M.B.H. aus, das Waterloo Kino zu “ariesieren“ und unter der Drohung das Kino zu schliessen zwang sie Herrn Hirschel seine Stellung als Geschäftsführer aufzugeben.

Im Februar 1934 verbot Frau Esslen Herrn Hirschel, da sie Inhaberin des Grundstückes war, das Kino oder die Büros zu betreten. Weiterhin verweigerte sie jede Zahlung und weigerte sich ihren kontraktlichen Verpflichtungen nachzukommen mit der einzigen Begründung (meistens angewandt in diesen Zeiten) dass man es ihr nicht zumuten könne einen Kontrakt mit einem Juden zu erfüllen.

Herr Hirschel war deshalb gezwungen eine gerichtliche Klage anzustrengen in Bezug auf Einhaltung und Erfüllung der bestehenden Kontrakte. Er schätzte seine Verluste in dieser Zeit auf £ 25.000. Er wurde dann vor die N.S.D.A.P. geladen sowie vor die Gestapo und die Kriminalpolizei und man drohte ihm mit Haft im Konzentrationslager.

Nach zwei Jahren der unfairsten Prozessführung von Seiten der Frau Esslen, war er gezwungen seine Rechte aufzugeben und nach Brasilien auszuwandern. Ich möchte eine weiter nötige Auskunft geben. Ein Schwager von Herrn Hirschel lebt noch in Hamburg. Sein Name ist John Streit, 14 Hegestieg, Hamburg 14. Dieser Herr ist jetzt Teilhaber der Schauburg G.M.B.H., Hamburg.

Ein weiterer Zeuge dürfte der frühere Anwalt von Herrn Hirschel, Dr. Stumme, Hamburg sein der vielleicht noch die Akten der Gerichtsverhandlung hat. Ohne Zweifel wird und kann Herr John Streit alle nötigen Auskünfte über die ganze Angelegenheit geben, über Frau Esslen und auch über einen Mann namens Heisig, welcher im Waterloo angestellt war als Herr Hirschel noch Teilhaber war und soweit ich weiss, ist dieser Heisig auch heute im Waterloo tätig. Unterschrift K. A. Kohn

Dokument 2 Brief von Clara Esslen an das Landgericht und eine Anlage [IMG_4929.jpg + IMG_4930.jpg, Seite 12 + 13 der Akte] Abschrift des Briefes von Clara Esslen an das Landgericht vom 30. Dezember 1949, K. Esslen, Dammtorstr. 14. Waterloohaus Ruf 35 44 30 Eingangsstempel Landgericht am 2. Januar 1950.

[Clara Esslen schreibt am 30. Dezember 1949 an das Landgericht Hamburg. Und fügt dem Brief eine Anlage bei, die ursprünglich einem anderen Zwecke dienen sollte]:

An das Wiedergutmachungsamt beim Landgericht Hamburg, Hamburg 36, Dammtorwall 41 D Zimmer 308 Aktenzeichen Z 55 Betr.: Rückerstattungssache Manfred Hirschel

Die Berechtigung der Ansprüche des Herrn Manfred Hirschel wird von mir zugleich auch im Namen von Herrn Heisig vollen Umfanges bestritten. Deshalb bitte ich unter Bezugnahme auf die beiliegende Erklärung des Herrn Rechtsanwaltes Dr. Stumme dem Wiedergutmachungsanspruch des Herrn Hirschel abzuweisen.

Wenngleich Herr Hirschel in seinem Schreiben v. 15.8.1949 die Richtigkeit der Angaben des Herrn Dr. Stumme über Daten und Beträge anzweifelt, so werden dadurch die Erklärungen des Herrn Dr. Stumme, der seiner Zeit der Rechtsvertreter des Herrn Hirschel war, in ihren grundsätzlichen Feststellungen keinesfalls betroffen.

Sollten jedoch die Feststellungen des Herrn Dr. Stumme für eine Abweisung des Antrages des Herrn Hirschel nicht ausreichen, bitte ich, die Akten des Prozesses heranzuziehen, der seinerzeit zu dem vor dem Landgericht abgeschlossenen Vergleich mit Herrn Hirschel führte.

Diese Akten werden die Erklärungen des Herrn Rechtsanwaltes Dr. Stumme in ihren Grundsätzen bestätigen und zweifellos den Wiedergutmachungsanspruch des Herrn Hirschel als völlig gegenstandslos erkennen lassen.

In diesem Zusammenhang verdient erwähnt zu werden, dass weder Herr Heisig noch auch ich selbst der NSDAP oder einer ihrer Organisationen bzw. Gliederungen angehörten. Auch wurde zu keiner Zeit und in keiner Stellung während der gesamten Dauer des Dritten Reiches ein Mitglied der NSDAP im Waterloo-Theater beschäftigt.

Dass letztlich, abgesehen von vielen anderen antifaschistischen Massnahmen, auf die im einzelnen vielleicht noch zurückzukommen sein dürfte, auch der Spielplan des Waterloo-Theaters während er 12 Jahre eine bewusst antinazistische und internationale Gestaltung erfuhr, wie sie kein zweites deutsches Filmtheater aufzuweisen hat, ist eine Tatsache, die in ganz Hamburg und weit über seine Grenzen hinaus bekannt ist.

Dass dieser in politischer und weltanschaulicher Hinsicht stets klar eingenommene Standpunkt nicht ungefährlich war, erhellt am besten aus der Tatsache, dass Herr Heisig am 2.11.1935 von der Gestapo verhaftet wurde und in das Konzentrationslager Fuhlsbüttel eingeliefert wurde.

Wegen seiner durch Rat und Tat erfolgten Unterstützung antifaschistischer und jüdischer Personen und Kreise stand Herr Heisig am 27.1.1937 vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht und zwar wegen “Vorbereitung zum Hochverrat“. Dass deshalb Herr Heisig und ich in der Folgezeit unseres Lebens nicht froh wurden und nachweislich unter Aufsicht der Gestapo standen, mag noch Erwähnung finden.

Dieser sowohl in politischer als auch in weltanschaulicher Hinsicht klaren Haltung verdankt es im übrigen Herr Hirschel, dass die Streitigkeiten mit ihm, die schon Jahre vor 1933 ihren Höhepunkt erreicht hatten und die bereits Ende 1931 zu einer erfolgreichen Räumungsklage führten, nicht etwa durch eine nazistische Einwirkung ihre Erledigung fanden, sondern durch einen ordentlichen Prozess vor dem Landgericht.

Der Versuch des Herrn Hirschel, den Juden Herrn Rechtsanwalt Dr. Bauer sowie einen so bewährten Antifaschisten wie Herrn Heisig und auch mich nazistischer Handlungen zu zeihen, spricht für sich selbst.

Ich will das Urteil über diese Handlungsweise getrost Ihnen überlassen in der Erwartung, dass eine gerechte Entscheidung nur eine Abweisung der unberechtigten Ansprüche des Herrn Hirschel sein kann.

Abschliessend teile ich Ihnen noch mit, dass keine weiteren Beteiligten an diesem Rückerstattungsverfahren in Frage kommen.

Hochachtungsvoll! Unterschrift K. Esslen

Dokument 3

In der Anlage zu diesem Brief an das Landgericht, 1. Wiedergutmachungskammer fügt Clara Esslen die Bescheinigung von Dr. Carl Stumme bei, die dieser zur Vorlage für die Britische Militärregierung gefertigt hatte, um eine drohende Beschlagnahme des Waterloo-Theaters zu verhindern. Heinrich Heisig, das wollte ich anmerken, hat dieses Schreiben von Clara Esslen nicht mit unterschrieben, aber später doch legitimiert.

Der Persilschein. Ausgestellt von Dr. Carl Stumme am 30. August 1945 für die Britische Militärregierung. [IMG_4931.jpg + IMG_4932.jpg, Seite 14 und 15 der Akte]

Carl Stumme, Rechtsanwalt beim Hanseatischen Oberlandesgericht, (24) Hamburg 36, Neuer Wall 44, 30. August 45.

Firma Waterloo-Theater Frau Esslen und Herrn Heisig. Hamburg 36, Dammtorstrasse.

Ich bestätige Ihnen hierdurch, dass das Waterloo-Theater keineswegs im Wege einer sogenannten Arisierung in den Besitz von Frau Esslen gekommen ist. [Falschinformation]

Vielmehr waren der inzwischen verstorbene Herr Esslen und Frau Esslen bereits im Jahre 1928 Kommanditisten der Norddeutschen Film-Theater Kommanditgesellschaft gewesen, der das Waterloo-Theater gehörte. Im Jahre 1928 hatte Frau Esslen RM. 500.000,– hineingegeben, womit der Umbau des Waterloo-Theaters finanziert worden ist. [Falschinformation]

Frau Esslen hat dann im Jahre 1931, nachdem ihr Ehemann verstorben war, als Grundeigentümer des Hauses Dammtorstrasse 14, in der sich das Waterloo-Theater befindet, eine Räumungsklage gegen die Norddeutsche Film-Theater Kommanditgesellschaft angestrengt, weil diese seit langem mit Miete in Rückstand gekommen war.

[50 % Falschinformation] ― Sie war durch ihre Erbschaft 50 % Teilhaberin dieser KG geworden. Sie hatte also Klage gegen eine Firma erhoben, die ihr zur Hälfte selbst gehörte, mit der durchsichtigen Absicht, diese komplett zu übernehmen, bzw. das Kino komplett zu übernehmen]

Die Film-Theater Kommanditgesellschaft stellte dann ihre Zahlungen ein. In der Folgezeit hat Frau Esslen eine neue Gesellschaft, die Waterloo-Theater G.m.b.H. gegründet, die am 4. Januar 1932 begann.

[Falschinformation]: Die GmbH war keineswegs eine Neugründung. Es handelte sich um einen wertlosen GmbH Mantel, mit dem ihr verstorbener Gatte Karl Friedrich Esslen einen Weinhandel in Mühlenbeck bei Berlin betrieben hatte. Das Stammkapital dieser GmbH RM 20.000,– war bereits 1925 eingezahlt worden und den 50 % Anteil dieser Firma verkaufte Clara Esslen mit Hilfe des Rechtsanwaltes Dr. Otto Herbert Bauer für RM 10.000,– an Manfred Hirschel. Dr. Otto Herbert Bauer wurde, neben Manfred Hirschel, zum zweiten Geschäftsführer dieser GmbH ernannt. Beide Geschäftsführer waren nun nur gemeinsam vertretungsberechtigt. Ohne Zustimmung von Dr. Otto Herbert Bauer war keine Entscheidung möglich]

An dieser Gesellschaft war Herr Hirschel formell mit einem Anteil beteiligt, sein Anteil mit Gewinnbeteiligung war aber an Frau Esslen verpfändet wegen der sehr grossen Schuldverpflichtungen des Herrn Hirschel gegenüber der Frau Esslen. Herr Hirschel wurde Mitgeschäftsführer neben Frau Esslen bis 1933.

[Falschinformation: Manfred Hirschel war nicht “formell“ sondern mit 50 % an dieser GmbH beteiligt. Nach Umbenennung und Verlagerung waren die ersten Geschäftsführer Dr. Otto Herbert Bauer und Manfred Hirschel. Nach dem Rücktritt von Otto Herbert Bauer ernannte sich Clara Hirschel zu Geschäftsführerin (Wohnsitz: Berlin Charlottenburg).]

Da sich gewisse Unzuträglichkeiten ergaben, gab Herr Hirschel die Kassenführung und die Erledigung aller finanzieller Angelegenheiten an den jüdischen Rechtsanwalt, Herrn Dr. Bauer, ab.

[Falschinformation. Der jüdische Rechtsanwalt war schon vor längerer Zeit zum Christentum konvertiert und wird hier in seinem “Judensein“ instrumentalisiert.]

Etwa im Mai 1934 schied dann Herr Hirschel auch formell als Geschäftsführer aus und an seine Stelle wurde Herr Rechtsanwalt Dr. Bauer Geschäftsführer. Ferner gab er seine Anteile an Frau Esslen ab auf Grund eines vor dem Landgericht abgeschlossenen Vergleichs, wobei Herrn Hirschel seine Anteile entsprechend bezahlt wurden.

[Falschinformation. Die Nazis hatten sich weder daran gestört, das Dr. Otto Herbert Bauer zum Christentum konvertiert war, noch daran, das er im ersten Weltkrieg als Freiwilliger Soldat an der Front gekämpft hatte. Sie haben ihn ins KZ Fuhlsbüttel gebracht und später in Mauthausen ermordet. Er konnte sich also 1945 nicht mehr gegen seine Instrumentalisierung durch Esslen und Heisig wehren. Und bezahlt wurde nichts.]

Meiner Erinnerung nach hat die Reichsfilmkammer nicht das Ausscheiden des Herrn Hirschel begehrt. Dass hier keine Arisierung vorlag, ergibt sich im übrigen schon daraus, dass, wie bemerkt, an die Stelle des Herrn Hirschel der jüdische Rechtsanwalt, Herr Dr. Bauer, Geschäftsführer wurde. Hochachtungsvoll Stumme [Falschinformation. Herr Dr. Otto Herbert Bauer war bei Umbenennung und Verlagerung der Firma von Mühlenbeck nach Hamburg behilflich und zum zweiten Geschäftsführer ernannt worden. Karl Friedrich Esslen starb am 16. Juli 1930. Zu seinem Nachfolger als Geschäftsführer wurde am 10. Februar 1931 der Rechtsanwalt Dr. Otto Herbert Bauer aus Hamburg im Handelsregister Berlin eingetragen. Dieses Amt übte Bauer bis zum 10. Januar 1932 aus. In seiner Amtszeit wurde die GmbH umbenannt und ihr Sitz von Berlin Mühlenbeck nach Hamburg verlegt. Seine Nachfolgerin wurde Clara Esslen, Berlin Charlottenburg.] [Seite 14 + 15 der Akte] [IMG_4931.jpg + IMG_4232.jpg] [Abschrift Anlage 1]

[Anmerkung 2023: An diesem »Persilschein« ist so gut wie alles falsch. Kein Wunder, das Dr. Carl Stumme, als er von dem Rechtsanwalt Dr. Hans Juul (Anwalt von Klara Esslen und Heinz Heisig) darüber informiert wurde, dass dieser Persilschein, der auf Begehren von Esslen und Heisig für die Britische Militärregierung erstellt wurde, im Wiedergutmachungsverfahren als Beweismittel verwendet wurde, alles versucht hat, um dieses Schreiben als nicht gegeben zurück zu bekommen. Aber in der Akte hat es die Jahre überdauert und zeigt uns auf, wie hier − mit allen Mitteln − versucht wurde, das Kino zu behalten. Und Esslen und Heisig sind damit durchgekommen.]

Dokument 4 Brief von Rechtsanwalt Kurt Leo Eisner aus Saõ Paulo Saõ Paulo 14. September 1950 bezüglich der Rückgabe des Waterloo Theaters. Dammtorstraße 14. [IMG_5010.jpg]

Rechtsanwalt Kurt Leo Eisner schreibt aus Saõ Paulo: Saõ Paulo 14. September 1950

An Herrn Rechtsanwalt Dr. Hans Dehn Hamburg 36

Sehr geehrter Herr Dr. Dehn!

Herr Hirschel hat mir Einsicht gegeben in seine Wiedergutmachungsakten betr. Waterloo Theater. Über dem diesem Verfahren zugrundeliegenden Vergleich kann ich an sich keine Angaben machen, da ich an diesem nicht mitgewirkt habe.

Dagegen glaube ich Ihnen einige wichtige Tatsachen mitteilen zu können, die sich auf die Einwendungen der Frau Esslen beziehen. Sie behauptet der Vergleich sei nicht abgeschlossen worden, weil Herr Hirschel auf Grund der Rassenverfolgungen aus der Leitung des Theaters ausscheiden musste, sondern aus ein anderen Gründen resp. weil er Geld gebrauchte seine Verpflichtungen zu erfüllen.

Dieser letzte Grund kann auf keinen Fall stichhaltig sein. Herr Hirschel hat nämlich im Jahre 1931 für sich oder und die Norddeutsche Filmtheater KG. ein Schiedsgerichtsverfahren gegen Frau Esslen gehabt. In diesem Verfahren, dessen Leitung Oberlandesgerichtsrat Dr. Prochnownick hatte, sass ich als Mitschiedsrichter.

Dieses Verfahren endete mit einem Vergleich zwischen den Parteien und gleichzeitig mit einem Akkord zwischen der Gruppe Norddeutsche Filmtheater und ihren Gläubigern.

Mit der Abwicklung dieses Akkordes war ich betraut. Sämtliche Verpflichtungen der Norddeutschen und etwaige persönliche des Herrn Hirschel wurden endgültig getilgt. Die Norddeutsche hörte auf zu bestehen und das Waterloo Theater wurde von der auf Grund des Vergleiches gegründeten GmbH. übernommen.

Von dieser Zeit an konnte also Herr Hirschel keinerlei neue Verpflichtungen kontrahieren, die alten waren liquidiert, der Lebensunterhalt des Herrn Hirschel war auf Grund der Verträge geregelt.

Auf Grund dieses Sachverhaltes halte ich die oben angegebenen Behauptungen für frei erfunden.

Durch die oben erwähnte Abwicklung der Gläubiger war zwar Herr Hirschel niemals mein Mandant geworden, jedoch bin ich in näheren Kontakt mit Herrn Hirschel gekommen. Wir haben gelegentlich über seine Geschäftsangelegenheiten gesprochen und er hat mich auch ab und zu um Rat gefragt.

So erinnere ich mich, dass mich Herr Hirschel 1933 anrief, und mir mitteilte, dass er in Schwierigkeiten sei; es liefe ein antisemitischer Film im Waterloo und Herr Dr. Bauer, Vertreter Frau Esslens teilte ihm mit, die Parteileitung liesse den Film nicht aufführen, wenn Herr Hirschel Geschäftsführer bliebe. Herr Dr. Bauer hatte ihm im Namen von Frau Esslen vorgeschlagen, formell die Leitung niederzulegen ohne dass seine rechtliche Stellung und seine Ansprüche geändert würden.

Ich erinnere mich, dass ich Herrn Hirschel zugeraten habe, mit dem Hinweis, dass ich Herrn Dr. Bauer als Mann von Wort kenne. Über die weitere Entwicklung dieser Angelegenheiten kann ich . . . (fehlt im Text) vermutlich: . . . keine Angaben machen. ( . . . ) (IMG_5010.jpg)

Dokument 5 Brief von Manfred Hirschel an seinen Anwalt Dr. Dehn [IMG_5011.jpg + IMG_5012.jpg + IMG_5013.jpg] [Abschrift. Seite 70 + 71+72 der Akte]

An Herrn Dr. Hans Dehn Hamburg 36.

Saõ Paulo, d. 8. Mai 1950 Sehr geehrter Herr Dr. Dehn

Zum gegnerischen Schriftsatz vom 22. April habe ich folgendes zu erwidern: “Ich habe niemals behauptet, dass Frau Esslen oder gar Herr Heisig Mitglieder der NSDAP waren. Die Gesinnung des Herrn Heisig als Antifazist war mir bekannt, aus welchem Grunde ich ihm s. Zt. meine Interessenvertretung anvertraute und ihn von mir aus zu meinem Nachfolger vorschlug. Die Gesinnung der Frau Esslen erkannte ich nur aus ihren Handlungen. Ihr Rechtsanwalt Dr. Otto H. Bauer war kein Jude, er war Christ, in der Petrikirche getauft worden und war der Verfasser verschiedener antisemitischer Schriftsätze in den Prozessen von 1934-35.

Wenn der eingereichte Spielplan des Waterloo beweisen soll, dass Frau Esslen antinazi oder etwa projüdisch eingestellt war, so ist dies ein grosser Irrtum. Der Spielplan umfasst die Zeit vom 30. Juni bis 25. Juli 1933.

1.) Abgeschlossen wurden diese Filme noch von mir und hatte Frau E. [sslen] wie auch ihr Vertreter überhaupt keinen Einfluss auf die Programmgestaltung.

2.) In den meisten Filmen, die ja bereits vor 1933 hergestellt wurden, waren jüdische Darsteller oder Regisseure tätig.

2.) gab es zu dieser Zeit noch keine nationalsozialistischen Filme, nur einen und der wurde im Waterloo Theater vom 16 – 22. Juni 1933 gespielt. Warum beginnt der Spielplan lt. Anlage erst am 30. Juni und nicht schon am 16. Juni? Man möge dies nachholen.

Soviel ich mich erinnere und ich habe eine sehr gute Erinnerung wurde an diesem Tage, dem 16. Juni auch die Hakenkreuzfahne gehisst, wohl als Zeichen, dass das Theater an diesem Tage reinarisch wurde. Dies Programm war der einzige und ausschliessliche Anlass, wie ich meinem Schriftsatz 15.8.49 dargestellt, der zu der Niederlegung meines Geschäftsführerpostens führte.

An dieser Wahrheit werden alle Versuche der Gegenseite, die Schuld mir selbst zuzuschreiben oder meiner finanziellen Verhältnisse aus früheren Jahren 1930/31 wegen, scheitern, denn wenn ich vor der Gründung der Waterloo. Theater G.m.b.H. verschuldet war, und dies war der Fall, so beweist dies nur die Schwäche meiner Position in welcher ich mich befand, als ich meinen Anteil zeitweilig verpfänden musste und diese Schwäche hat Frau E.[sslen] auch ausgenutzt. Dass Frau E.[sslen] aber auch wiederum diese Zeit 1930/31 in ihrer Beweisführung anführt und sich hierauf stützt um sich der Wiedergutmachung zu entziehen, ist ein starkes Stück.

Meine finanziellen Verhältnisse im Jahre 1932 und 1933 waren vollkommen geordnet durch Verträge und Abmachungen sodass der Versuch, die Schwierigkeiten aus den Jahren 1930/31 als Anlass oder Grund für die Niederlegung der Geschäftsführung anzunehmen, nicht der Wahrheit entspricht.

Die Gegner haben auch nicht den leisesten Versuch gemacht, den klaren Tatbestand, niedergelegt in meinem Schriftsatz vom 15.8.1949, zu widerlegen, so dass man diesen Tatbestand als den wahren Tatbestand ansehen kann.

Frau Esslen als Grundeigentümerin hatte mir Anfang 1934 das Betreten des Büros und des Theaters verboten, andernfalls ich mich des Hausfriedensbruches schuldig machen würde. Ferner hatte sie mir jegliche Zahlung von Gehalt oder Gewinn verweigert, wodurch sie mich zwang, die unerquicklichsten Prozesse zu führen, die zu den bekannten Vergleichen führten.

Wenn Frau E.[sslen] nur ein wenig prohumano eingestellt gewesen wäre, so hätte sie alles tun müssen, um das Los der Juden in ihrem Unglück zu erleichtern und nicht, wie sie es getan hat, versucht, Vorteile hieraus zu ziehen.

Dann würde sie auch heute wenigstens den Versuch machen das begangene Unrecht wiedergutzumachen und nicht einen Kampf gegen das Wiedergutmachungsgesetz zu führen, den sie bereits seit langem, siehe Schreiben Dr. Stumme aus dem Jahre 1945, vorbereitet hatte.

[Anmerkung 2023: Manfred Hirschel bezieht sich hier auf ein Schriftstück des Rechtsanwaltes Dr. Carl Stumme. Ein Art Persilschein, den dieser Klara Esslen und Heinz Heisig im August 1945 ausgestellt hatte. Die Britische Militärregierung hatte die Absicht, das Waterloo Kino 1945 zu beschlagnahmen und einen Treuhänder einzusetzen. Esslen und Heisig besuchten Dr. Stumme und erbaten diesen Persilschein, der von Dr. Stumme zur Abwehr dieser Beschlagnahme ausgestellt wurde. Als diese Bescheinigung dann von Dr. Juul, dem Anwalt von Clara Esslen, in dem Restitutionsprozeß Verwendung fand, erfuhr Dr. Carl Stumme davon und bestand darauf, das dieser Persilschein aus der Prozessakte entfernt werden sollte, was aber nicht geschah, wie man der Akte entnehmen kann]

M.E. [Mit Einschränkungen] ist es aber gleichgültig, wie Frau E. [sslen] eingestellt ist. Maßgeblich ist, dass ohne den Nationalsozialismus respe. einer solchen Regierung ich niemals aus dem Waterloo, welches ich gebaut hatte, ausgeschieden wäre und noch heute drin wäre und dies ist doch gerade der Sinn des Wiedergutmachungsgesetzes, dass diejenigen wieder eingesetzt werden sollen in ihren Rechte, deren sie durch oder infolge des Nationalsozialismus beraubt worden sind. Da Frau E. [sslen] kräftig Beihilfe geleistet hat, weil ich ihr unsympathisch war und da es ihr persönlicher Vorteil war, mich herauszubekommen, so sind ihre heutigen Erklärungen aufzufassen.

Auf die Ausführungen der Gegner zu Seite 7 No. 6, dass die bezahlten Beträge “angemessen“ seien, möchte ich folgende Rechnung aufstellen:

Im Jahre 1921 haben Sass, Streit und ich das Theater gekauft und eine verhältnismässig hohe Summe für das Theater bezahlt. Dann haben wir 1928 das Theater für 530.000,― um-resp. neuerbaut. Es hatte also mindestens einen Wert von 600.000,― . Da Sass und Streit wegen anderer grosser Bauverpflichtungen austreten wollten, suchte ich einen Sozius und fand ihn in Herrn Esslen, dem Eigentümer des Hauses. Derselbe bezahlte für den 50 % Anteil 300.000,― . Nach dem Tode des Herrn Esslen trat Frau E.[sslen] und Kinder an seine Stelle. Von Anfang an glaubte sich Frau E.[sslen] übervorteilt und benutzte 1932 bei Abschluss des Vergleichs die Gelegenheit meiner finanziellen Schwierigkeiten ― übrigens verursacht durch den Bau des Waterloo ― für sich eine Summe, ich glaube, es waren 150.000,— vorweg zu nehmen und sich aus der Verpfändung bezahlt zu machen. Selbst wenn der Wert keine 600.000,– sondern nur 300.000,— gewesen wäre, so kann man aus dem Vergleich ersehen, dass ich in keiner Weise angemessen entschädigt wurde. . . .“ ( . . . ) Hierüber müssten evtl. Zeugen vernommen werden aus Theaterbesitzerkreisen und nicht etwa der Richter Herr Dr. Kreiss und Dr. Stumme. Dies wiederum hat nur Sinn und Zweck, wenn das Gericht anerkennt das Umstände aus dem Jahre 1931 mit dem Nationalsozialismus, der erst 1933 kam, nicht das mindeste zu tun haben und mich daher nicht haben veranlassen können eine gesicherte und lohnende Position aufzugeben.

Zu III Seite 8. Erstens bin ich nicht abberufen worden, habe auch niemals meinen Posten zur Verfügung gestellt, sondern habe unter Druck mein Amt als Geschäftsführer niedergelegt, siehe wiederum mein Schreiben vom 15.8.1949. Zweitens sind alle Anspielungen auf Unehrenhaftigkeit Verleumdungen, die an meiner Person jedoch abprallen.

Ich bin fast 14 Jahre in Brasilien, habe nur grosse Vertrauensstellungen eingenommen und wen es interessiert, kann Auskunft über mich vom Internationalen Auskunftsbüro R.G. Dun & Co. erhalten, auch über meine Firma, die einen internationalen guten Namen hat.

Was die Gegner über Reichsfilmkammer unter Berufung des Zeugen Adam schreiben, dass dieser keinen Druck oder Einflussnahme auf Frau E.[sslen] ausgeübt haben und das diese erst in Januar 1936 gegründet wurde, so darf ich wohl daran erinnern, dass die s. Zt. offizielle Politik der Regierung oder deren Instanzen nichts mit der Wirklichkeit zu tun hatten und dass seit dem Boykott April 1933 ein direkter und indirekter Druck von der Partei, die ja bereits existierte ausgeübt wurde, das alle Juden aus den Theatern Kinos und Presse verschwanden.

Ein weiterer Beweis dieses Drucks ist der Verkauf unseres Theaters am Nobistor. Dieses, eines der besten Volkstheater Hamburgs auf der Reeperbahn war 23 Jahre im Besitz meiner Mutter und waren mein Bruder und ich ebenfalls daran beteiligt, mussten wir bis zum 1. November 1933 verkauft haben, ohne es zu müssen oder waren meine persönlichen Umstände aus den Jahren 1930-31 auch daran Schuld?

Wir verkauften dies Theater an Frau Erna Vogt am 18. Oktober 1933 mit Genehmigung der nationalsoz. Verbandsorganisation, Reichsfilmkammer oder wie sei sich z. Zt. genannt hat. Übrigens ist in dem Frau Esslen vor Gericht abgeschlossenen Vergleich auch schon von der Reichsfilmkammer die Rede, die erst 1936 in Funktion trat? (Vergleich vom – Anmerkung handschriftlich am Rand vom 13. Mai 1935).

Ehemann der Frau Erna Vogt Herr Oscar Vogt wird sicherlich gerne bestätigen, dass wir das Theater gezwungenermassen im Oktober 1933 an ihn resp. seine Ehefrau abtraten. Gegen ihn haben wir keine Ansprüche im Wiedergutmachungsverfahren gestellt, da erstens das Theater nicht mehr existiert (Ausgebombt) zweitens das Ehepaar niemals versucht hatte, aus unserem Unglück Sondervorteile zu ziehen und sich stets einwandfrei und korrekt benommen haben, trotzdem der gezahlte Preis weit unter Wert war.

Wenn das Theater noch existieren würde, und wenn wir Ansprüche (in) gestellt hätten, so bin ich überzeugt, dass wir uns in kurzer Zeit aussergerichtlich verständigt hätten, genau so bin ich überzeugt, dass wenn ich meinen Anteil am Waterloo frei hätte verkaufen können an einen Herrn, ich heute nicht nötig hätte, lange Prozesse zu führen.

Das Gericht bitte ich feststellen zu wollen, dass meine Angaben, die nicht widerlegt wurden, als den Tatsachen entsprechend anzusehen sind und meine Ansprüche daher grundsätzlich zu bejahen sind. Ich habe schon in früheren Ausführungen dargelegt, dass es nicht glaubhaft wäre, Verträge von sich aus aufzugeben, die einem Existenz und lohnende Position geben, wenn man nicht dazu gezwungen wird, durch äußere Umstände. Diese äußeren Umstände war das Programm des Waterloo Theaters vom 16. bis 22. Juni 1933

gez. Manfred Hirschel

Dokument 6 Richard Adam schreibt ans Gericht Abschrift [IMG_5037.jpg, Seite 64 der Akte Hirschel gegen Esslen]

Brief an das Landgericht Hamburg Wiedergutmachungskammer Hamburg 37 Kampen / Sylt, d. 25.7. 1951 Aktenzeichen 1 Wik 2/50 In Sachen Hirschel L/,1 Esslen

Ihre Zeugenvorladung in obiger Angelegenheit vom 17. Juli mit dem Poststempel vom 23. Juli erreichte mich heute hier in Kampen a. Sylt, wohin ich seit einiger Zeit meinen Wohnsitz verlegt habe.

Ich bin gerne bereit, als Zeuge zu erscheinen, mache Sie jedoch darauf aufmerksam, dass mir dadurch Fahrtkosten 2. Klasse Eisenbahn DM 54.20 entstehen. Ich bitte Sie, mir diesen Betrag rechtzeitig vorher zuzusenden und zwar an die Adresse Richard Adam, Kampen a. Sylt.

Ich sehe Ihrer entsprechenden Nachricht entgegen.

Hochachtungsvoll Richard Adam

Dokument 7 Beschluß Richard Adam wird verlegt. [Seite 95 der Akte- IMG_5038.jpg] Beschluß in der Sache Hirschel gegen Esslen, Bevollmächtigter RA. Dr. Dehn, Hamburg, Antragsteller gegen Esslen, Bevollmächtigter RA. Dr. Hans Juul Hamburg, Antragsgegner hat das Landgericht 1. Wiedergutmachungskammer durch folgende Richter 1. Landgerichtsdirektor Dr. Joost, als Vorsitzender 2. Landgerichtsrat Dr. Warmbrunn, 3. Landgerichtsrat Engelschall am 31. Juli 1951 beschlossen:

Der Beweisbeschluß vom 17. Juli 1951 wird dahin abgeändert, daß der nach Kampen auf Sylt verzogene Zeuge Richard Adam durch Ersuchen des örtlich zuständigen Amtsgerichtes in Westerland zu vernehmen ist.

Drei unleserliche Unterschriften.

Vermutlich Joost, Warmbrunn, Engelschall.

Dokument 8 Abschrift. Richard Adam. Zeugenvernehmung in Westerland Das Amtsgericht. Westerland, den 15. August 1951. Seite 98 der Akte. [IMG_5042. jpg und IMG_5043.jpg] Gegenwärtig: Amtsgerichtsrat Dr. Petersen als Richter, Justizangestellte Unruh als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle.

In Sachen Hirschel gegen Esslen erschienen bei Aufruf 1.) f.d. Antragsteller ― niemand ― 2.) für die Antragsgegnerin ― RA. Dr. Juul aus Hamburg 3.) Nachbenannter Zeuge Adam. Nachdem der Zeuge auf die Bedeutung des Eides sowie die Strafbarkeit einer falschen uneidlichen Aussage hingewiesen worden war, wurde er, wie folgt, vernommen. z.P.: Richard Adam, 57 Jahre alt. Filmtheaterbesitzer. wohnhaft z.Zt. Kampen /Sylt.

z.S.: Ich bin vom 1932 bis 1934 xxxxxxx Landesfilmstellenleiter der NSDAP. in Hamburg gewesen. Vorher war ich privater Filmverleiher. Ich trat an die NSDAP. heran, um deren Filme verleihen zu können. Zunächst kaufte ich die Filme der NSDAP. und verlieh sie auf eigene Rechnung. Vom Jahre 1933 ab wollte die Partei den Verdienst jedoch selbst einziehen. Von dieser Zeit an konnte ich die Filme nicht mehr selbständig verleihen. Deshalb gab ich im Jahre 1934 die Tätigkeit auf. Zu der Zeit wurden die Landesfilmstellen aufgelöst. Es wurden Gaufilmstellen errichtet, die dem Gauleiter unterstanden. Von 1934 an bin dann Geschäftsführer des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater, Abt. Norddeutschland, gewesen. Zu der Zeit handelte es sich noch um eine Organisation der Privatwirtschaft, die die Interessen der. Filmtheater zu vertreten hatte. Der Gauleiter mußte allerdings schon damals mit der Besetzung des Geschäftsführerpostens einverstanden sein. Die Partei hielt sich jedoch bis zu meinem Ausscheiden aus dieser Tätigkeit im Jahre 1936 jeder Eingriffe.

Ich hatte keine Befugnis dazu, in die Verhältnisse einzelner Filmtheater einzugreifen. Ich habe das auch nie getan. Insbesondere habe ich nie erklärt oder gar darauf gedrängt, daß der Antragsteller seine Beteiligung an der damaligen Waterloo Theater GmbH aufzugeben habe. Mir ist auch nicht bekannt, daß von irgendeiner Seite darauf gedrängt worden ist, daß der Antragsteller seinen Posten als Geschäftsführer der Gesellschaft aufzugeben habe. [IMG_5043.jpg] [Seite 99 der Akte] .

Auf Befragen des Vertreters der Antragsgegnerin: Im Jahre 1933 bestanden ausser der Landesfilmstelle der NSDAP. und des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater keine weiteren Institute, die sich mit den Belangen der Filmwirtschaft befaßten. Ich halte es für ausgeschlossen, daß einer meiner damaligen Angestellten nach der Machtübernahme bei der Waterloo-GmbH angerufen und erklärt hat, daß der Antragsteller seinen Geschäftsführerposten niederzulegen habe. Dienststellenleiter hatte ich nicht. Ich halte es auch für ausgeschlossen, daß eine Parteidienststelle einen solchen Anruf gemacht hat. Wenn ein solcher Anruf von irgend einer Seite erfolgt wäre, so hätte Herr Heisig mich sicher darüber unterrichtet. Auf die personelle Besetzung hat die NSDAP. erst xx vom Jahre 1936 ab Einfluß genommen.

Auf die Programmgestaltung der Filmtheater ist kein Einfluß genommen worden. Sobald die Filme von der Zensur freigegeben worden waren, konnte jeder Theaterbesitzer die Filme aufführen, die er zeigen wollte. [Offenbar ist der Widerspruch, der in dieser Äusserung steckt, bis heute nicht weiter aufgefallen] Frau Esslen und Herr Heisig haben niemals bei mir darauf hinzuwirken versucht, daß etwas gegen den Antragssteller als Juden unternommen werden sollte. Es war mir damals bereits bekannt daß Herr Heisig anti-nationalsozialistisch eingestellt war und zwar sogar sehr stark.

In der ganzen Filmbranche war bekannt, daß der Antragsteller sehr stark verschuldet war. Ich bin der festen Überzeugung, daß er wegen dieser Verschuldung aus der Waterloo-G.m.b.H. auch ausgeschieden wäre, wenn die Machtübernahme durch die NSDAP. im Jahre 1933 nicht gekommen wäre. Nach Diktat genehmigt. Dr. Petersen geschl. Unruh

Dokument 9

Kein Zeugengeld

[IMG_50 46.jpg, Seite 1003 AR. 178/51] Beschluß Der Antrag des Kaufmanns Richard Adam aus Kampen/ Sylt, ihm als Zeugen eine Entschädigung von 7,– DM für die Benutzung eines eigenen Kraftwagens zu gewähren, wird abgelehnt.

Gründe:

Der Zeuge ist am 15. August 1951 in der Wiedergutmachungssache Hirschel gegen Esslen (LG. Hamburg Wik. 2/50) vernommen worden. Er hat für die Fahrt von seinem Wohnort Kampen nach Westerland und zurück seinen eigenen Wagen benutzt und beantragt, ihm hierfür eine Vergütung von 7,– DM festzusetzen. Wie ein Zeuge zu entschädigen ist, ist in der Gebührenordnung für Zeugen und Sachverständige geregelt. Als Reiseentschädigung wird sind nach § 8 der Geb. O. die nach billigen Ermessen in dem einzelnen Falle erforderliche Kosten zu gewähren.

Daraus folgt, daß regelmäßig das billigste Beförderungsmittel zu benutzen ist. Das wäre in diesem Falle die Kleinbahn oder der Omnibus gewesen. Richtig ist es, daß der Zeuge dann, um den Termin wahrnehmen zu können, über 5 Stunden von seinem Wohnort entfernt gewesen wäre.

Wenn der Zeuge eine Entschädigung für Zeitversäumnis verlangen würde (§ 6 Geb.O.) und dann die Gesamtentschädigung höher sein würde als der für die Benutzung eines eigenen Kraftwagens zu vergütende Betrag, so könnte er die Summe verlangen, die üblicherweise bei Inanspruchnahme eines Kraftwagens erstattet wird.

Da der Zeuge aber eine Entschädigung für Zeitversäumnis nicht beansprucht, kann er nur eine Entschädigung in Höhe der Omnibus- oder Bahnfahrkosten, die sonst entstanden wären, – das sind 1,– DM erstattet bekommen.

Westerland, d. 18. August 1951

Das Amtsgericht.

Dr. Petersen. [Amtsgerichtsrat] [Richter] Das Amtsgericht. Westerland, den 15. August 1951. [Seite 98 der Akte] [IMG_5042. jpg und IMG_5043.jpg] [Handschriftlich vermerkt: 2 x ab Protokollabschriften an den Anwälten 22. 8. 52] Warmbrunn 22.08.52 Gegenwärtig: Amtsgerichtsrat Dr. Petersen als Richter, Justizangestellte Unruh als Urkundsbeamter der Geschäft stelle.

Dokument 10 Zeuge Hans Struckmeyer 12. November 1951. Seite 111 der Akte [IMG 5074.jpg―IMG_5075.jpg] Öffentliche Sitzung. Zeugenvernehmung Hans Struckmeyer im Prozess Hirschel gegen Esslen. Anwesend: RA. Dr. Dehn RA H. Juul 14.15. Uhr Frau Esslen und Herr Heisig. Dr. Warmbrunn als Einzelrichter Manfred Hirschel ./. 1.) Waterloo Theater GmbH, 2.) Frau Klara Esslen und ihre minderjährigen Kinder, 3.) Heinrich Heisig Erschienen bei Aufruf für den Antragsteller RA. Dr. Dehn, für den Antragsgegner RA. Dr. H. Juul und Geschäftsführer Heisig sowie nachstehend benannter Zeuge.

Zeuge Struckmeyer:

Zur Person: Ich heiße Hans Struckmeyer, bin 62 Jahre alt, Kaufmann in der Filmtheaterbranche in Hamburg, ohne Beziehung zu den Beteiligten.

Zur Sache: In der Zeit vor dem Jahr 1933 war ich Vorsitzender des Verbandes Norddeutscher Filmtheater e. V., der die Belange der Inhaber von Lichtspieltheatern wahrnahm. Herr Hirschel war für seine Person nicht Mitglied, sondern sogenannter Außenseiter.

Ich war damals Mitinhaber eines Lichtspielhauses in der Mönckebergstrasse [Passage Kino, Mönckebergstrasse 17 ― 1930 ― 976 Sitzplätze] und befaßte mich außerdem mit der “Verleihung“ von Filmen. Ich erinnere mich genau, das in den Jahren etwa 1931/32 jedenfalls vor dem politischen Umschwung des Januar 1933 Herr Hirschel, den ich persönlich gut kannte, sich in erheblichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten befand.

Da er seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Filmverleihern nicht nachgekommen war, war eine Treuhandschaft eingerichtet worden, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die verfügbaren Einnahmebeträge aus der Treuhandschaft des Waterloo-Theaters pro rata unter den Gläubigern zu verteilen.

Die Grundlage der Tätigkeit war eine Vereinbarung, aufgrund deren der damalige Rechtsanwalt Dr. Eisner für die Belieferung des Waterloo-Theaters beteiligten Filmverleihern die Einnahmen in Empfang nehmen und anteilig der Forderungen verteilen sollte. So ist es auch eine Zeitlang geschehen. Aus welchem Anlaß und zu welcher Zeit Herr Hirschel seine Tätigkeit im Waterloo-Theater eingestellt hat, ist mir nicht bekannt.

Ich bin nur befaßt gewesen, wie die Schulden des Herrn Hirschel an Filmverleihern beglichen wurden, nicht aber darüber unterrichtet, wann und in welcher Weise seine sonstigen Verbindlichkeiten abgedeckt worden sind.

Allgemein kann ich nur zu der Lage “jüdischer Filmtheater“ in der ersten Zeit nach der sogenannten Machtübernahme folgendes erwähnen:

Meine Position im Verband Norddeutscher Filmtheater habe ich bis zum Sommer 1934 beibehalten. Mein Nachfolger war ein Herr Roman,

[richtig: Paul Romahn, der Buchhalter (“der Syndikus“) vom Henschel Film- und Theaterkonzern]

nach der Umorganisation im Rahmen der Schaffung einer Reichsfilmkammer wurde es Herr Adam [Richard Adam]. Auf die Abgabe von Theatern durch jüdische Inhaber oder auf Entlassung jüdischer Angestellter wurde in der ersten Zeit nach dem politischen Umschwunge nicht hingewirkt.

Wenn mir mitgeteilt wird, daß Herr Hirschel behauptet, Mitte Juni 1933 durch politischen oder rassistischen Druck aus seiner Position verdrängt worden zu sein, so halte ich die Richtigkeit des Vortragens für unwahrscheinlich.

Vielmehr ist anzunehmen, daß andere Gründe damals für sein Ausscheiden maßgebend gewesen sind. Ich weiß auch nichts davon, daß damals außer den Wirtschaftsverbänden andere Stellen Einfluß auf die personelle Besetzung der Filmtheater nahmen. Die Schauburg-Theater an denen Juden beteiligt waren, [Man beachte die Wortwahl!] haben noch lange Zeit, sicher bis in das Jahr 1934 hinein, unter Beibehaltung ihrer Leitung und ihres Personals gespielt.

Später sind Änderungen durch Verpachtung oder durch ähnliche Weise herbeigeführt worden. Ich selbst bin in der Lage gewesen, einen jüdischen Angestellten, wenn auch schließlich unter Tarnung, bis in den Krieg hinein (1943) zu beschäftigen, der zurückgekehrt ist und jetzt wieder in meinen Diensten steht. [!]

Herr Adam [Richard Adam] betätigte sich in der Zeit vor dem Jahre 1933 im Vertrieb nationalsozialistischer Propagandafilme, erzielte aber dabei, so weit mir bekannt, keine besonderen Erfolge. Später hat er sich meiner Kenntnis nach an der Arisierung eines Theaters in Kiel [Adam, Romahn und Schümann] beteiligt.

Adam [Richard Adam] war zunächst nur irgendwie in der Propaganda der NSDAP tätig und kam in das Verbandsleben erst zu einem späteren Zeitpunkt hinein. Es wäre zu meiner Kenntnis gelangt, wenn aufgrund irgendwelcher höherer Weisungen Herr Hirschel zur Aufgabe seiner Tätigkeit gezwungen worden wäre. Ich habe hiervon aber nichts erfahren. Vorgelesen und genehmigt.

Hierauf trat die besetzte Kammer, Landgerichtsrat Dr. Warmbrunn als Vorsitzender, Amtsgerichtsrat Ehrhard, Landgerichtsrat Engelschall zusammen. Die Anwälte wiederholten ihre früheren Anträge und verhandelten zur Sache. Beschlossen und verkündet: Eine Entscheidung soll den Parteien zugestellt werden. Warmbrunn Keßler

Dokument 11 Sie sind damit durchgekommen 16. Juni 1952 Seite 170 der Akte [IMG _5132.jpg] An das Landgericht Hamburg 1. Wiedergutmachungskammer

In Sachen Manfred Hirschel gegen Waterloo-Theater GmbH. (RAe. Dres. Dehn, Wiegers pp.) ./. (RA Dr. Hans Juul) schliessen die Parteien ohne Präjudiz für ihren gegenseitigen Rechtsstandpunkt und zur Erledigung aller gleich wie gearteten Ansprüche, die den Antragsteller aus seiner früheren Tätigkeit als Geschäftsführer bei der Waterloo-Theater GmbH Hamburg bezw. heute noch zustehen sowie als Ersatz für die ihm zustehenden Nutzungen den nachstehend formulierten Vergleich.

1) Die Waterloo-Theater GmbH zahlt dem Antragsteller eine einmalige Abfindung in Höhe von DM 50.000,–.

2) Die Zahlung erfolgt dergestalt, dass am Montag, d. 16 Juni 1952, DM 10.000,– in bar gezahlt werden. Der Antragsteller zeigt den Empfang dieser ersten Rate zu gerichtlichem Protokoll an.

3) Die übrigen werden die restlichen DM 40.000,– in 8 Monatsraten á DM 5.000,– bezahlt, jeweils am 15. eines jeden Monats, beginnend am 15. Juli 1952.

4) Die Restschuld wird gesichert durch Depotwechsel, welche dem Prozessbevollmächtigten des Antragstellers in Depot gegeben werden, der jeweils Zug uKurt Leo Eisnerm Zug gegen Leistung einer Fälligkeitsrate einen dieser Depotwechsel an die Waterloo-Theater GmbH. zurückgibt.

5) Die Waterloo-Theater übernimmt die Kosten des Rechtsstreits. Für Herrn Manfred Hirschel Der Rechtsanwalt Dehn Für die Waterloo-Theater GmbH. Der Rechtsanwalt Juul.

Übrigens hat sich die loyale Haltung von Heinz Bernhard Heisig gegenüber der Grundbesitzerin Clara E. nicht ausgezahlt. Das hat Heisig spätestens gemerkt, als sie das Kino an MGM verkauft hatte und er diese Neuigkeit aus der Zeitung erfahren hatte.

Hallo J., Deinen Brief habe ich noch nicht gelesen, jedenfalls nur bis zu Deiner Becherpendelfrage. Und weil ich gerade an was ganz Langweiligem sitze, von dem ich mich mit Begeisterung ablenken lasse, habe ich doch prompt angefangen, ueber Deine Becher nachzudenken. Hier ist die Frucht meiner Ueberlegungen: Bei Deinen aufgehaengten Bechern handelt es sich um Pendel im Sinne der Physik. Ein Pendel ist – ich zitiere – „ein starrer Koerper beliebiger Form und Massenverteilung (trifft auf Deine Becher zu), der um eine horizontale Achse (den Haken), die nicht durch seinen Schwerpunkt geht (eindeutig nicht, der liegt tiefer), unter dem Einfluss der Schwerkraft Schwingungen um seine Ruhelage ausfuehrt“. Ich zitiere weiter: „Bringt man ein solches Pendel aus seiner vertikalen Ruhelage (was ja beim Aufhaengen offensichtlich gegeben ist), schwingt es unter dem Einfluss der Schwerkraft zurueck und wird zwischen den beiden Umkehrpunkten um die tiefstmoegliche Position weiterschwingen.“ Dass diese Pendelbewegungen kleiner werden und Deine Becher schließlich zur Ruhe kommen, liegt (behaupte ich jetzt mal) an der Reibung. Dass es so lange dauert, liegt wiederum daran (behaupte ich jetzt ebenfalls mal), dass der Reibungsverlust nicht besonders gross ist: Porzellan auf Metall, zwei glatte Oberflaechen. Insofern hat die Schwerkraft schon was damit zu tun. Die zieht sozusagen von unten am Schwerpunkt deines Bechers (spaetestens hier wuerde mein alter Physiklehrer in Traenen ausbrechen :-), der aber, einmal aus seiner Ruhelage gebracht, in beide Richtungen ueber das Ziel (den Schwerpunkt) hinausschiesst, bis die gesamte Bewegungsenergie wieder in potenzielle Energie umgewandelt ist und der Becher endlich Ruhe gibt. Klingt doch plausibel, oder? Ich bin zufrieden mit mir. Wiebeke

Hallo Wiebeke,

j

a das hast Du gut erklärt. Was ich noch vergessen hatte: Ich hatte und habe den Verdacht, das Clara Esslen vielleicht die Tochter des Schuhmachermeisters Ferdinand Koglin war, der 1909 in der Berliner Kantstraße Nr. 2 seinen Laden hatte. Eigentlich kam der Verdacht deshalb auf, weil Karl Friedrich Esslen als Vertreter der Schwedischen Firma Collan Olja bestimmt bei vielen Schustern und Schuhmachermeistern vorstellig geworden ist, um ihnen sein Lederöl anzubieten und später auch mit der Schuhcreme mit Namen Collonil. Und dieser Schuhmachermeister Koglin ist der einzige Schumachermeister in dem Scherl Adressbuch von Berlin von 1909 mit Namen Koglin. Und ausserdem war er auch noch der Hausbesitzer des Hauses in Charlottenburg in der Kantstraße 2. Wie findest Du das? J.

Apropos Carl Stumme und der Persilschein: noch ein Zitat aus einem Brief vom 11. Juni 1952 [IMG_5125.jpg + IMG_5126.jpg], Originalton Dr. Carl Stumme: „Ende August 1945 erschienen bei mir Frau Esslen und Herr Heisig. Sie fragten mich, ob ich bestätigen könne, dass Frau Esslen die im Vergleich 1935 übernommenen Verpflichtungen loyal erfüllt hätte. Das habe ich nach meiner besten Erinnerung bejaht. Sie teilten mir dann mit, dass die Militärregierung, wenn ich recht erinnere, die Film-Section, beabsichtige Frau Esslen das Waterloo-Theater zu nehmen und einen Treuhänder hineinzusetzen. Das würde verhindert werden können, wenn ich eine Bescheinigung ausstellen würde.

Dazu habe ich mich bereit erklärt, weil ich der Ansicht war, dass zu einem Eingreifen der Militärregierung nach Sachlage keine Veranlassung bestände. Das Rückerstattungsgesetz war noch nicht ergangen. Man stand damals unter dem Eindruck, dass eine Rückerstattung nur infrage käme, wenn Werte unter Anwendung eines gewissen Druckes Juden entzogen worden seien. Ich bemerke ausdrücklich, dass ich die Bescheinigung nur zu dem Zweck erteilt hatte, sie der Film-Section vorzulegen.

Als ich dann einige Jahre später, wenn ich recht erinnere, durch Herrn Dr. Dehn, erfuhr, dass der Prozessbevollmächtigte von Frau Esslen und Herrn Heisig, Herr Rechtsanwalt Dr. Juul, meine damals erteilte Bescheinigung als Beweisdokument im Rückerstattungsverfahren vorgelegt hatte, habe ich Herrn Dr. Juul das vorgehalten und ihm gesagt, dass ich unter keinen Umständen damit einverstanden sein könne, dass diese nur zu einem bestimmten Zweck erteilte Bescheinigung im Wiedergutmachungsverfahren gegen Herrn Hirschel verwendet werde. Herr Dr. Juul sah das ein. Ich habe dann gemeinsam mit Herrn Dr. Juul und im Einverständnis mit dem Vertreter des Herrn Hirschel, Herrn Dr. Dehn, Herrn Landgerichtsdirektor Dr. Jost aufgesucht und dieser hat mir dann auf meine Bitte die Originalbescheinigung vom 30. August 1945 mir aus der Akte zurück gegeben, damit sie nicht im Prozess verwandt wurde. Ich spreche deshalb nochmals auch bei dieser Gelegenheit die Bitte aus: diese Bescheinigung als nicht erteilt zu betrachten. Hallo Wiebeke, ja die Tasse ganz rechts ist aus dem ehemaligen Hamburger Hafenkrankenhaus entwendet worden, J. Hallo Wiebeke, ja und immer wenn man an der Deutschen Geschichte ein wenig krazt, kommt wieder etwas hervor. Den Namen Prochnownick fand ich doch sehr ungewöhnlich. Und mein Verdacht hat mich nicht getäuscht. Ich finde ihn in dem Buch: Hamburger Jüdische Opfer des Nationalsozialismus auf 334, dort steht: Prochnownick, Wilhelm, 19.09. 1878 Hamburg,1943 KZ Fuhlsbüttel, 27.03. 43 Hamburg, KZ Fuhlsbüttel. Es gibt auch einen Stolpersteintext, geschrieben von Dr. Heiko Morisse aus Hamburg.

PDFZwei oder drei Dinge über Wilhelm Prochnownick

PDF Apropos Karl Friedrich Esslen (II) (Zeichen 5.100)

Sein Vater, Josef Esslen, Drucker aus Trier, war nach Luxemburg eingewandert. Er hat sich im Grenzort zu Preussen, Grevenmacher, niedergelassen und dort eine Zeitung, die »Obermosel Zeitung«, gegründet.

Sein Sohn, um den es hier eigentlich geht, wurde ein echter »Luxemburger«. Damit hat er Schwein gehabt, denn er mußte nicht, wie seine späteren Firmenteilhaber, in Deutschland Kriegsdienst leisten.

Wikipedia teilt mit, das Sohn »Karl Friedrich Esslen« einige Semester in Paris Medizin studiert hatte und dann später als Zeitungsredakteur bei der Zeitung seines Vaters der »Obermosel Zeitung« in Grevenmacher gearbeitet hatte.

Die Nullnummer der »Obermosel Zeitung« war am Samstag, d. 2. Juli 1881 erschienen. 1908 war Karl Friedrich Esslen Redakteur dieser Zeitung. Daher stammt die Vermutung, das Karl Friedrich so um 1880 geboren ist.

1910 ist Karl Friedrich Esslen Generalvertreter des Schwedischen Lederölherstellers »Olsen«. und wohnt in Berlin-Kreuzberg in der Köpenicker Straße Nr. 9. Zusammen mit den Brüdern Paul und Walter Salzenbrodt, gründet er zwei Firmen: Eine für Schuhcreme und eine zweite, die sich mit dem Verkauf von Wein und Spirituosen aus Trier beschäftigen soll.

Wo Karl Friedrich Esslen seine spätere Ehefrau, Clara Koglin, kennengelernt hat ist nicht überliefert. Geheiratet haben sie in Berlin.

Im Hinterhof der Köpenickerstraße Nr. 9 beginnt »Esslen & Co. GmbH« 1910 mit der Herstellung von Schuhcreme. Sie setzen dem schwedischen Lederöl, laut Wikipedia, ein »südamerikanisches Baumharz« hinzu. Offensichtlich erfolgreich: 1912 wird ein größeres Gebäude in der Schlesischen Strasse 12 angemietet.

1914 ruft der Kaiser Paul und Walter Salzenbrodt zur Verteidigung des Vaterlandes auf. Karl Friedrich Esslen hat das Glück, das sein Vaterland, Luxemburg, nicht kriegsbeteiligt ist. Schuhcreme wird gebraucht und so wird das »Collonil Pflegemittel« im Krieg ein Verkaufsschlager: „Der erhöhte Bedarf an wasserabweisender Pflegemittel für Soldatenstiefel tat den Umsätzen gut“, zitiert Wikipedia aus einer »Collonil« Firmenschrift.

Schon 1921 ist die Schuhcremefabrik so groß geworden, das der Platz in Berlin-Kreuzberg nicht mehr ausreicht. Ein neuer Standort wird nördlich von Berlin in Mühlenbeck gefunden. Die Schuhcremefirma »Collonil«, ist seit 1914 ein eingetragenes Warenzeichen. Auch der Handel mit Wein und Schnapps zieht nach Mühlenbeck um.

Inzwischen ist der Vater von Karl Friedrich Esslen, Josef Esslen, laut Adressbuch „Privatier“ aus Luxemburg in seine Heimatstadt Trier zurückgekehrt. Er wohnt 1922 in der Nikolausstraße 39. Auch sein Sohn Karl Friedrich Esslen hat 1922 in der Ostallee 79 eine Wohnung in Trier.

Von 1923 – 1930 habe ich im Netz keine Adressbücher von Trier gefunden. Vermutlich, weil dieses Gebiet von ausländischen Truppen besetzt war, denen man keine Adressbücher zur Verfügung stellen wollte, um dem »Erzfeind« keine Hinweise zu geben, wer wo wohnt.

Karl Friedrich Esslen starb »plötzlich« am 16. Juli 1930. Paul Salzenbrodt starb 1935. Die Schuhcremefabrik »Collonil« wird von Walter Salzenbrodt fortgesetzt.

1948 lag Mühlenbeck in der SBZ, der Sowjetischen Besatzungszone. Walter Salzenbrodt verläßt Mühlenbeck und versucht in Berlin (West) (damalige westberliner Schreibweise), in Borsigwalde, einen Neuanfang. Das ist ihm offensichtlich gelungen.

Ob die beiden Zinshäuser von Clara Esslen in Berlin, Kaiserplatz 11 + 12 (heute Bundesplatz 11 + 12) 1945 noch vorhanden waren, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall sehen sie heute so aus, als hätten sie den Krieg heil überstanden.

Und hier noch ein Suchmaschinen Fundstück: Autor ist: R. Hilgert. Er schreibt über den Herausgeber der Obermosel Zeitung Josef Eßlen: „Das goldene Zeitalter 1866-1888. Nachdem er öfters die beiden hauptstädtischen Parteiblätter »Luxemburger Wort« und »Luxemburger Zeitung« gelesen habe, sei ihm klar geworden, dass ein Markt für eine weitere Zeitung bestehe. So erinnerte sich 50 Jahre später der, wie einst Schroell, aus Trier eingewanderte Drucker Josef Eßlen an die Gründung der »Obermosel Zeitung«. Als Ausländer habe er es nicht gewagt, sich in Luxemburg-Stadt niederzulassen, deshalb habe er sich in einer Grenzortschaft zu Preußen niedergelassen. Zuerst habe er Remich erwogen und dann, nach Absprache mit dem dortigen Bürgermeister und Dechanten, Grevenmacher ausgewählt, das geschäftlich beinahe ein Vorort von Trier gewesen sei. Nach einer Nullnummer erschien am Samstag, dem 2. Juli 1881, die erste Nummer der Obermosel-Zeitung, Druck und Verlag von J. Eßlen, Grevenmacher.

Eßlen, der unbeteiligt an den politischen Auseinandersetzungen in Luxemburg war, versuchte, ein unpolitisches, populäres Massenblatt zu schaffen. Deshalb setzte er auf Lokalnachrichten und füllte seine Zeitung mit jedem Dorfklatsch, der ihm zu Ohren kam. Das war ein Erfolgsrezept, das sich zu der Zeit auch in den Nachbarländern bezahlt machte und von manchen gebildeten Lesern naserümpfend als neumodische Dekadenz der Presse angesehen wurde.

Da es Eßlen als Ausländer an persönlichen Kontakten fehlte, baute er systematisch ein Netz von mit Zeilenhonorar bezahlten Lokalkorrespondenten auf, die ihn so schnell wie möglich mit den wichtigsten und unwichtigsten Nachrichten aus möglichst allen Landesteilen und den Grenzdörfern versorgen sollten.

Die Konkurrenzblätter warfen der Obermosel-Zeitung vor, mit „Zeilenschindern“ zu operieren. Beim Start habe die neue Zeitung bereits 200 Abonnenten gehabt, erzählte Eßlen, die bereit waren, 1,30 Franken zu zahlen.

Bereits 1884 warb die Obermosel-Zeitung als „meistverbreitete Zeitung im Großherzogtum Luxemburg“ für sich. Nach wenigen Jahren sei die Auflage auf 10 000 gestiegen, so Eßlen, die Obermosel-Zeitung war kurz vor der Jahrhundertwende die am meisten verbreitete Zeitung des Landes. Als sie wieder von der Konkurrenz überrundet wurde, warb sie weiter doppeldeutig damit, die größte Zeitung des Landes“ zu sein, da sie mit vorübergehend 64,5 x 49 cm eine der größtformatigen Zeitungen der Luxemburger Geschichte war.“

Fünf Fundstücke Fundstück ― Nummer: 1

Abschrift aus dem Reichsanzeiger. Handelsregister Hamburg. Veröffentlicht am 23. 09. 1922 Eintrag vom 16. September 1922. „Norddeutsche Film=Theater=Komm. Ges. Hirschel & Co. Persönlich haftende Gesellschafter sind Manfred Hirschel und Hermann Urich, Kaufleute, zu Hamburg. Kommanditgeselllschaft hat am 1. August 1922 begonnen. Die persönlich haftenden Gesellschafter sind gemeinschaftlich vertretungsberechtigt.

Fundstück ― Nummer: 2 Abschrift eines Handelsregisterauszuges. Handelsregisterauszug Berlin Berlin, Dienstag d. 21. Juli 1925 Nr. 36536 Handelsregister B „Karl Esslen, Weinkellereien, Trier, Verkaufszentrale Mühlenbeck bei Berlin, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Mühlenbeck bei Berlin. Gegenstand des Unternehmens ist der Handel mit Weinen und Spirituosen aller Art. Stammkapital 20.000 Reichsmark. Geschäftsführer: Kaufmann Karl Esslen in Wecker, Luxemburg, Kaufmann Walter Salzenbrodt und Kaufmann Paul Salzenbrodt, beide in Mühlenbeck bei Berlin. Die Gesellschaft ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Der Gesellschaftsvertrag ist am 22. Juni 1925 abgeschlossen. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so erfolgt die Vertretung durch einen Geschäftsführer allein.“ Anmerkungen: (Umwandlung am 10. Februar 1932) (Am 18. Februar 1932 verlegt nach Hamburg)

Fundstück ― Nummer: 3 Handelsregister Hamburg 1. Februar 1930. Veröffentlicht am 8. Februar 1930 im Reichsanzeiger (Seite 4) „Norddeutsche Film=Theater=Komm. Ges. Hirschel & Co. sind zwei Kommanditisten eingetreten, Prokura ist erteilt an Karl Esslen; er ist in Gemeinschaft mit einem persönlich haftenden Gesellschafter zeichnungsberechtigt.“

Fundstück ― Nummer: 4 Handelsregister Berlin. Eintrag vom 10. Februar 1932. Deutscher Reichsanzeiger. „Bei Nr. 36 536. Karl Esslen, Weinkellerei, Trier, Verkaufszentrale Mühlenbeck bei Berlin Gesellschaft mit beschränkter Haftung: Der Geschäftsführer Karl Eßlen ist durch Tod ausgeschieden. Durch Beschluß vom 1. Dezember ist zum alleinigen Geschäftsführer an seiner Stelle Rechtsanwalt Dr. jur Otto Herbert Bauer, Hamburg, bestellt, der jedoch am 19. Dezember 1931 bzw. 9. Januar 1932 sein Amt niedergelegt hat.

Laut Beschluß vom 19. Dezember 1931 bzw. 9. Januar 1932 ist der Gesellschaftsvertrag bezgl. des Sitzes der Gesellschaft, der Vertretung und sonst abgeändert und völlig neu gefaßt. Der Sitz der Firma ist von Berlin Mühlenbeck nach Hamburg verlegt. Die Gesellschaft wird nur durch zwei Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Zu neuen Geschäftsführern sind Kaufmann Manfred Hirschel, Hamburg, Rechtsanwalt Dr. jur. Otto Herbert Bauer, Hamburg bestellt.“

Fundstück ― Nummer: 5 Handelsregister Hamburg Abschrift eines Handelsregisterauszug vom 11. Oktober 1933 Eintrag vom 10. Oktober 1933 „Waterloo=Theater Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Dr. O. H. Bauer ist nicht mehr Geschäftsführer. Witwe Klara Esslen, geb. Koglin, zu Berlin Charlottenburg ist zur weiteren Geschäftsführerin bestellt worden.“

PDF Apropos Clara Esslen (Zeichen6.375 )

Eigentlich wissen wir nicht viel über Clara, die manches Mal ihren Vornamen Clara mit einem (K) versehen hatte. Vielleicht um ihrem Ehegatten Karl Friedrich Esslen ähnlich zu werden? Sie schenkte ihm drei Kinder. Die Geburtsdaten der Kinder und ihres sind sämtlich unbekannt. Aber es gibt Eckdaten. Karl Friedrich Esslen starb am 16. Juli 1930. Und daraus lassen sich andere Daten herleiten.

Zum Beispiel aus dem Schriftsatz ihres gegnerischen Anwaltes Dr. Dehn aus Hamburg erfahren wir so über Umwege, das ihre Kinder: a) Eva, Brunhilde, Klara, Elisabeth, Sieglinde Esslen b) Werner, Eberhard, Wilhelm, Erlo Esslen, c) Günther Esslen am 20. März 1950 volljährig sind. Rufnamen: Eva, Erlo und Günther!

Dr. Dehn vertritt den Mann, dem das Kino einmal gehörte und der die Frechheit besessen hatte, das ihm die Flucht aus Deutschland gelungen war. Das er nicht von den Nazis, die sie aber so gar nicht leiden konnte, ermordet worden war.

Volljährig wurde man im Deutschland von 1950, wenn man das 21. Lebensjahr vollendet hatte. Dann durfte man auch wählen. Leider war es nicht möglich, das Ehepaar Esslen zu befragen, warum der Letztgeborene nur den Vornamen Günther bekommen hatte, wo doch die Erstgeborene Eva noch fünf Vornamen bekommen hatte? Woher kam diese plötzliche Sparsamkeit? Woher kam dieser plötzliche Namensgeiz, wo doch Kind eins fünf und Kind zwei vier Vornamen bekommen hatte?

Als Gatte Karl Friedrich Esslen (Weinhändler und Fabrikant von Schuhcreme – Collonil) am 16. Juli 1930 verschied, hinterließ er seiner Gattin u. a. zwei Zinshäuser in Berlin, so nannte man das damals. Belegen in Berlin – Wilmersdorf, in einer sog. gutbürgerlichen Gegend, wie man das damals nannte, am Kaiserplatz Nr. 11, ein Zinshaus mit 30 Mietwohnungen und gleich daneben am Kaiserplatz 12, ein Zinshaus mit 18 Mietwohnungen.

Sie selbst wohnte eine Zeitlang auch in jener Stadt: In Berlin – Charlottenburg in der Leistikowstraße 4. Auch eine sogenannte gutbürgerliche Gegend. Das war 1934 – 1935. Das steht so im Scherl Adressbuch von Berlin, das im Netz zu finden ist. Dieses Haus in Berlin wird ihr nicht vererbt.

Neue Informationen aus dem Jahr 2023: Clara Koglin hat die erste Zeit ihres Lebens ebenfalls in Berlin verbracht. Nach ihrer Hochzeit in Berlin 1918 mit dem Lederölvertreter Karl Friedrich Esslen aus Luxemburg wohnte sie »Am Treptower Park 34« in Berlin Treptow. Ihr Elterhaus, der Vater war der Schuhmachermeister Ferdinand Koglin, stand in der Kantstraße 2 in Berlin-Lichtenberg.