Die Rätsel der Elbstraße oder: Gibt es tatsächlich seriöse Quellen? Welche, die man nicht überprüfen muß?

Der Text über die Nutzung seriöser Quellen könnte so beginnen: Früher, als wir noch kein Internet hatten, konnte das nicht passieren! Abgesehen mal davon, wenn wir nicht aus seriösen Büchern, sondern beim Nachbarn abgeschrieben haben. So auch mein Verständnis: Internet, alle Quellen nachprüfen, nichts einfach abschreiben oder übernehmen. Schon gar nicht aus den Ergebnissen der Suchmaschinen. Bücher dagegen, sind meist seriöse Quellen, die man nicht noch mal extra prüfen muß. Stimmt leider auch nicht immer. Bei meinen Recherchen über die Elbstraße in Hamburg hat sich herausgestellt: Seriöse Quellen sind sehr selten bis kaum vorhanden. Im Gegenteil.

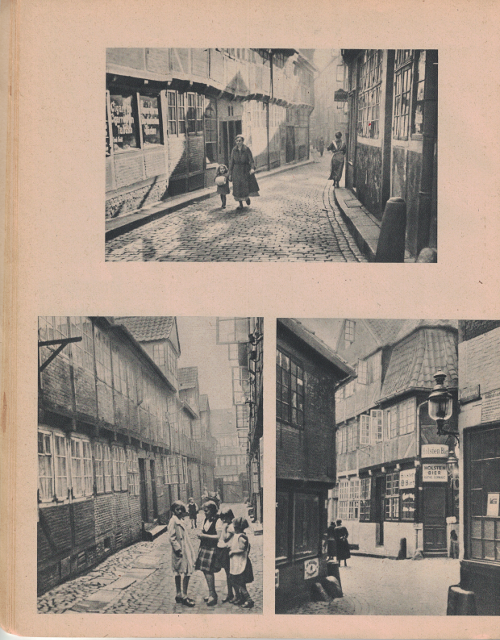

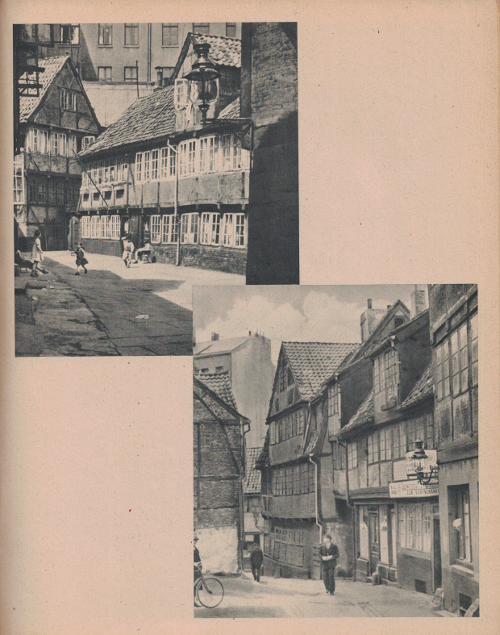

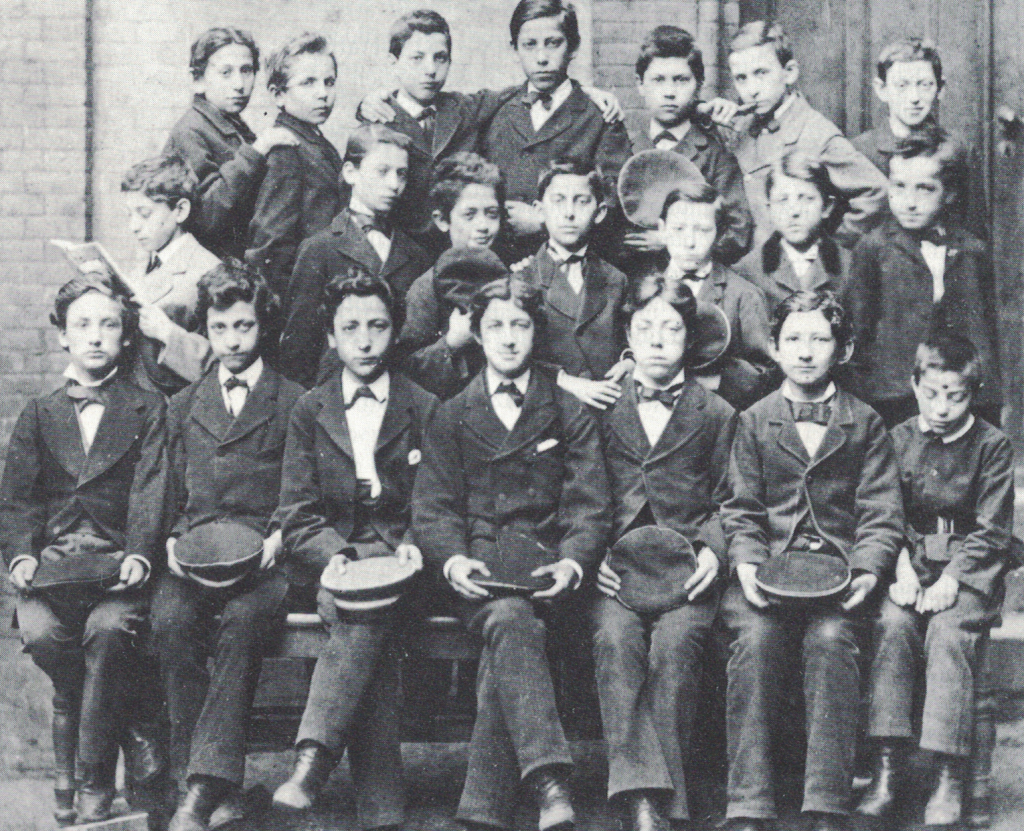

Unter dem Stichwort Elbstraße Hamburg erscheint in den Suchmaschinen meist die historische Hamburger Elbstraße. Diese zeichnet sich dadurch aus, das hier eine Verkaufsstraße war, die vorwiegend aus mobilen Ständen bestand. Im Volksmund hieß die Elbstraße deswegen Judenbörse: Ein Flohmarkt. Die Händler vor allem deswegen mobil, weil es den Händlern jüdischen Glaubens verboten war, ihre Waren in festen gemauerten Gebäuden anzupreisen. Um die Ecke das Millerntor. Das einzige Hamburger Stadttor, durch das nichtansässige Juden (ohne Wohnsitz in der Stadt) abends die Stadt verlassen konnten. Bekannt ist die Hamburger Judenbörse besonders durch die Fotos der Fotografenfamilie Hamann. Über die Talmud Tora Schule habe ich ein wenig gelesen. Eine Schule für jüdische Kinder, deren Eltern kein Schulgeld für die staatliche Schule aufbringen konnten. In der Talmud Tora Schule wurden sie unterrichtet. Ich stolpere in einem seriösen Buch über die Adressangabe für die Talmud Tora Schule, die 1805 in der Elbstraße 122 gewesen sein soll.

Gefunden, in einem Buch was zumindest einen seriösen äußeren Anstrich hat. Es handelt um einen Katalog in zwei Bänden mit dem Titel Die Juden in Hamburg von 1590 bis 1990. Wissenschaftliche Beiträge der Universität Hamburg zur Ausstellung »Vierhundert Jahre Juden in Hamburg«, herausgegeben von Arno Herzig in Zusammenarbeit mit Saskia Rohde. Erschienen im Dölling und Galitz Verlag, 1991, 98,– DM kosteten die drei Bücher in einem Schuber 1991.

Auf Seite 119 beginnt ein Artikel von Ursula Randt >Zur Geschichte des jüdischen Schulwesens in Hamburg (ca. 1780- 1942)<. Auf Seite 115 berichtet Ursula Randt über diese Talmud Tora Schule: “Drei wohlhabende Gemeindemitglieder stifteten ein geräumiges Schulgebäude an der Elbstrasse 122. Am 31. März 1805 wurde die Schule feierlich eingeweiht.“ (16).

Im Anhang an den Artikel befinden sich unter der Nummer 16 folgende Hinweise: Die Information „Elbstraße 122“ stamme aus dem Buch von Goldschmidt: Talmud Tora Realschule. Auf der Seite 15 wird die Anschrift genannt. Im Literaturverzeichnis lautet der Eintrag: “Joseph Goldschmidt: Geschichte der Talmud Tora Schule in Hamburg. Festschrift zur Hundertjahrfeier der Anstalt 1805-1905. Hamburg o.J. (1905)“.

Diese Schrift steht mir nicht zur Verfügung. Also kann ich es nicht irgendwo nachlesen. Nein. Also nix mit nach sehen. Aber wer die Elbstraße kennt und ihre Länge beurteilen kann, dem kommen, wie mir, Zweifel über die Hausnummer 122 der Elbstraße. Ein kurze Straße, die vor Zeiten auch nicht viel länger war. Nummer 122, kaum zu glauben.

Das nächste Buch, ist das von Reinhold Pabel: „Alte Hamburger Straßennamen“ (erschienen 2004 bei der Edition Temmen in Bremen in zweiter Auflage). Das Buch macht einen seriösen Eindruck. Die Elbstraße wird auf Seite 84 beschrieben: “Bis 1899 war der Weg in Erste, Zweite und Dritte Elbstraße eingeteilt. Die Erste ging von den Hütten bis zur Peterstrasse, die Zweite von dort bis zum Steinweg und die Dritte von dort bis zur Schlachterstrasse.“ Bei Überprüfung stellt sich heraus: Reinhold Pabel hat sich geirrt. Hinzufügen könnte man: Er hatte noch kein Internet und mußte für die alten Hamburger Adressbücher aus jener Zeit jedes Mal ins Staatsarchiv fahren. (Früher ABC Strasse, ab 1998 noch weiter weg: In Wandsbek in der Kattunbleiche). Das verschlingt Zeit. Morgens bestellen. Und nach der Mittagspause im Lesesaal die Dokumente einsehen. Da haben wir es in der Tat leichter. Wir können die Adressbücher Online ansehen. Das ist natürlich viel einfacher geworden. Insofern ist es heute leicht zu mäkeln, wenn man Fehler findet.

Aus dem Hamburger Adressbuch, dem Straßenverzeichnis geht hervor, das die Elbstraße in gegensätzlicher Richtung verlaufen ist. Mit anderen Worten: Die Erste Elbstraße geht von der Schlachterstrasse bis zum Steinweg, die Zweite Elbstrasse geht vom Steinweg bis zur Peterstraße und die Dritte Elbstraße von der Peterstraße bis zur Straße Hütten.

Das ist das eine. Das andere: Alle drei Elbstrassen sind in dieser Zeit (bis 1900) einzeln nummeriert. Ursula Randt und vermutlich auch der zitierte Joseph Goldschmidt sind falsch informiert und informieren falsch: Eine Nummer Elbstraße 122 gibt es im genannten Zeitraum nicht.

Vielleicht ein Übertragungsfehler, der auf folgende Weise entstehen konnte: Die 1. Elbstraße Nr. 22 wird fälschlicherweise zu 1/22 zusammengezogen, daraus wird dann 122. Es steht also zu vermuten, das sich die genannte Talmud Tora Schule in der Ersten Elbstraße Nummer 22 befand. Auf der rechten Seite von der Schlachterstrasse Nr. 2 bis zum Neuen Steinweg. Nummer 22 ist das Haus an der Ecke Elbstraße/Neuer Steinweg. (Die erste Elbstraße ist fortlaufend nummeriert 2/3/4/5/6/ . . . 22). Ja, und dann noch das ungelöste Rätsel, warum und wann sie in Neanderstraße umbenannt wurde. Und auch der Namensgeber selbst stellt ein Rätsel dar. Hat er sich doch im Alter von stolzen siebzehn Jahren, diesen Namen und die drei Vornamen selber ausgedacht. Scheinbar mit Bedacht. So wurde aus dem Sohn jüdischer Eltern, die ihren Sohn einfach David Mendel genannt hatten, ein Mensch mit drei Vornamen: August, Johann, Wilhelm. Und aus dem Nachnamen Mendel wurde Neander. Den Grund dafür habe ich mit keiner Suchmaschine gefunden. David Mendel konvertierte zum Christlichen Glauben, ließ sich mit 16 taufen und studierte evangelische Theologie. (Kann man eigentlich evangelische Theologie studieren? Vermutlich nicht!) In diesem Fach brachte er es bis zum Professor (der evangelischen?) Theologie. Den neuen Namen hatte sich David Mendel damals selbst ausgedacht.

Wann die Umbennung dieser Straße tatsächlich erfolgt ist, kann ich leider nur vermuten. (So, wie alle Andern auch). Denn von 1943 bis 1949 haben die Hamburger Adressbücher, die im Internet stehen, keine Daten mit Straßenverzeichnissen. (Vermutlich hatten sie im Bombenkrieg keine Zeit und im Kuddelmuddel danach auch nicht, Adressbücher nach Straßen zu veröffentlichen.

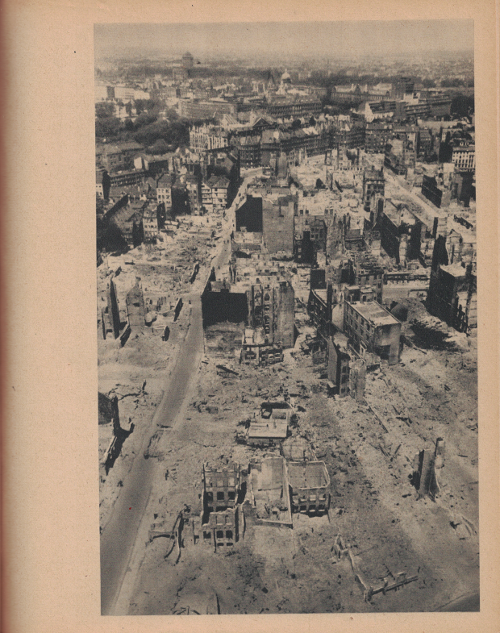

Für die Elbstraße ist das fast ohne Bedeutung. In unserem Archiv befindet sich ein Foto von 1945 von der Elbstraße, das in einem Buch veröffentlicht wurde. (Mit einem Vorwort von Bürgermeister Rudolf Hieronymus Petersen, der am gleichen Tag 15. November 1945 vom britischen Stadtkommandaten Harry Armytage zum Bürgermeister ernannt wurde.) Danach gibt es 1945 nur noch ein Haus in dieser Elbstraße, das nicht zerstört wurde und stehen geblieben ist. Alle anderen Häuser der Elbstraße sind „dem Krieg zum Opfer gefallen“ wie es manchmal formuliert wird. Das einzige Haus, was noch da ist, steht am Ende der Elbstraße, an der Stelle, an der die Elbstraße in die Straße Hütten übergeht. (Stadteinwärts auf der linken Seite. Hausnummer 1943: Nr. 141. Die Häuser auf der rechten Seite, beginnend an der Schlachterstrasse mit Nr. 4. über den Neuen Steinweg (Nr. 52), die Peterstraße (Nr. 102), bis zur Marienstraße (Nr. 134) wurden von amerikanischen und englischen Bomberpiloten beseitigt. (Natürlich: Nicht ohne Gründe).

Ein weiteres Indiz für den Zeitpunkt der Umbenennung der Elbstraße: Im Archiv der Medienberatung gibt es den Nachdruck des ersten Falkplanes. (Fünfzig Jahre Falkplan 1995 – Nachdruck des Ersten Falkplanes von 1945). Dieser wurde nach Kriegsende 1945 gezeichnet und kam im Mai 1946 in den Handel. Und in diesem Plan gibt es eine Übersicht über die Straßen Umbenennungen 1946. Im Plan selbst heißt die Straße noch Elbstraße und ist in einem Stück. (wie seit 1900!). Aber in der Übersicht ist der neue Name Neanderstraße bereits verzeichnet. (Neu – Alt). Und noch eine Besonderheit. Im Falkplan, der im Mai 1946 auf den Markt kam, gibt es noch eine zweite Neanderstrasse in der Stadt. Es ist die Verbindungsstrasse von der Sievekingsallee über die Caspar Voght Strasse zu Hammerstrasse in Hamburg Hamm. Hier hatte man in der Nazizeit die Neanderstrasse in Quellenweg umbenannt. Und die erste Tätigkeit, die der neue erste Bürgermeister, der durch die britische Militärregierung ernannt worden war, Rudolf Hieronymus Petersen, war bekanntlich am 15. November 1946, die Rückbenennung aller Strassen, die in Nazizeit umbenannt worden waren. Allens klor?

Die Gründe für die Umbenennung der Elbstraße haben wir bis heute nicht herausgefunden. War es der von der Britischen Militärregierung eingesetzte Bürgermeister Petersen, der diese Straße umbenannt hat? Und wenn ja, warum? Von Petersen existiert das Gerücht, das seine allererste Amtshandlung als neu ernannter Bürgermeister war: Allen Straßen, die in der Nazi Zeit umbenannt worden waren, die alten Namen von vor 1933 zurückzugeben. Oder war es sein Nachfolger? Max Brauer? Der erste gewählte Bürgermeister nach dem Krieg. Auch über eine Nachfrage bei den Experten des Hamburg Museums konnte nicht eindeutig feststellt werden, wann und vor allem warum aus der Elbstraße die Zweite Neanderstraße wurde.

Originaleintrag Wikipedia (Abruf am 6. September 2020, 11.52 Uhr) Über Bürgermeister Rudolf Hieronymus Petersen fand ich bei Wikipedia: “Rudolf Hieronymus Petersen, geb. am 30. Dezember 1878 in Hamburg. gest. am 10. September 1962 in Wentorf bei Hamburg war ein deutscher Politiker (CDU) und von 1945 bis 1946 Erster Bürgermeister von Hamburg. Durch die britische Militärregierung, vertreten durch den Stadtkommandanten Armytage, wurde Petersen am 15. Mai 1945 zum Ersten Bürgermeister von Hamburg ernannt. Am 26. Juni 1946 trat er in die CDU ein. Er war bis zum 15. November 1946 Bürgermeister und wurde von Max Brauer (1887-1973, SPD) abgelöst.“ Das ist bei Wikipedia etwas verschwurbelt: Als er am 15. November 1945 von Harry William Hugh Armytage (Colonel- Artillerieoffizier der Britischen Militärregierung) zum Bürgermeister ernannt wurde, war Rudolf Hyronimus Petersen parteilos. In die CDU trat er erst ein Jahr später (am 26. Juni 1946) ein.

und bei Wikiwand: Über den ersten Hamburger Stadtkommandanten der Britischen Militärregierung: “Harry William Hugh Armytage (geb. 1890; gest.1967) war ein britischer Artillerieoffizier und erster Hamburger Stadtkommandant nach dem Zweiten Weltkrieg.“ “Leben: Armytage diente 1912/1913 zunächst als Soldat in Indien und kämpfte anschließend im Ersten Weltkrieg in Belgien und Frankreich gegen Deutschland. Dort ausgezeichnet mit dem „Military Cross“, wurde er am 3. August 1939 zum Colonel (Oberst) befördert. Während des Zweiten Weltkriegs war Armytage anfangs als Rekrutenausbilder in Großbritannien eingesetzt. Obwohl er Anfang 1945 mit 55 Jahren das Pensionsalter erreicht hatte, ließ sich Armytage erneut auf die „active list“ setzen und war im Stab der 2. Britischen Armee für mehrere Detachments zuständig. Ende April war er an der Befreiung des deutschen Kriegsgefangenenlagers Sandbostel („Stalag X B“) beteiligt und dort für die Versorgung der befreiten alliierten Kriegsgefangenen zuständig.