PDF Heinz Heisig Lehrjahre (Zeichen 3.140)

(Zeichen 3.140)

In einer Broschüre der Landeszentrale für politische Bildung ist (auszugsweise) ein Schreiben an das:

„Komitee ehemaliger politischer Gefangener“ vom 15. April 1946 abgedruckt, in dem Heinz (Heinrich) Bernhard Heisig seinen »Werdegang« beschreibt:

„Die äußeren Daten meines Lebensweges finden Sie in den Antworten des Fragebogens. Was sie nicht aussagen, möchte ich in dem anschließenden Lebenslauf niederlegen: Ich entstammte kleinbürgerlichen Kreisen, besuchte sieben Jahre lang die Volksschule meiner kleinen westfälischen Heimatstadt und trat mit dreizehn einhalb Jahren als Lehrling in das kaufmännische Büro unseres heimischen Amtsblattes ein. Schule und Lehrstätte lenkten mein Denken in nationale Bahnen, so dass ich, nachdem ich als Neunzehnjähriger an den letzten Schlachten der Westfront teilgenommen hatte, zum Grenzschutz »Ost« übertrat, dem ich bis zum Juli 1919 angehörte. Diese Flucht vor der drohenden Arbeitslosigkeit war aber für mich in vielerlei Hinsicht heilsam, denn ich machte als Soldat des Grenzschutzes allzu nahe Bekanntschaft mit dem Militarismus. Nicht zuletzt war es der lebendige Anschauungsunterricht über die menschenunwürdige Behandlung der Deputatarbeiter auf den adligen Großgrundbesitzen, der mich von jeder Art Nationalismus kurierte.

Während der anschließenden Lehr- und Wanderjahre in allen Teilen Deutschlands vertiefte sich meine Einsicht noch, da ich im Laufe meiner Tätigkeit in verschiedenen Berufen in enge Berührung mit dem Leben des werktätigen Volkes kam und seinen Kampf um seine Sehnsüchte aus eigener Anschauung kennenlernte. Was Wunder, dass ich mich zum Sozialismus bekannte und die großen internationalen Dichter und Polemiker mir den Weg zu einer klaren und eindeutigen Weltanschauung wiesen.

( . . . )

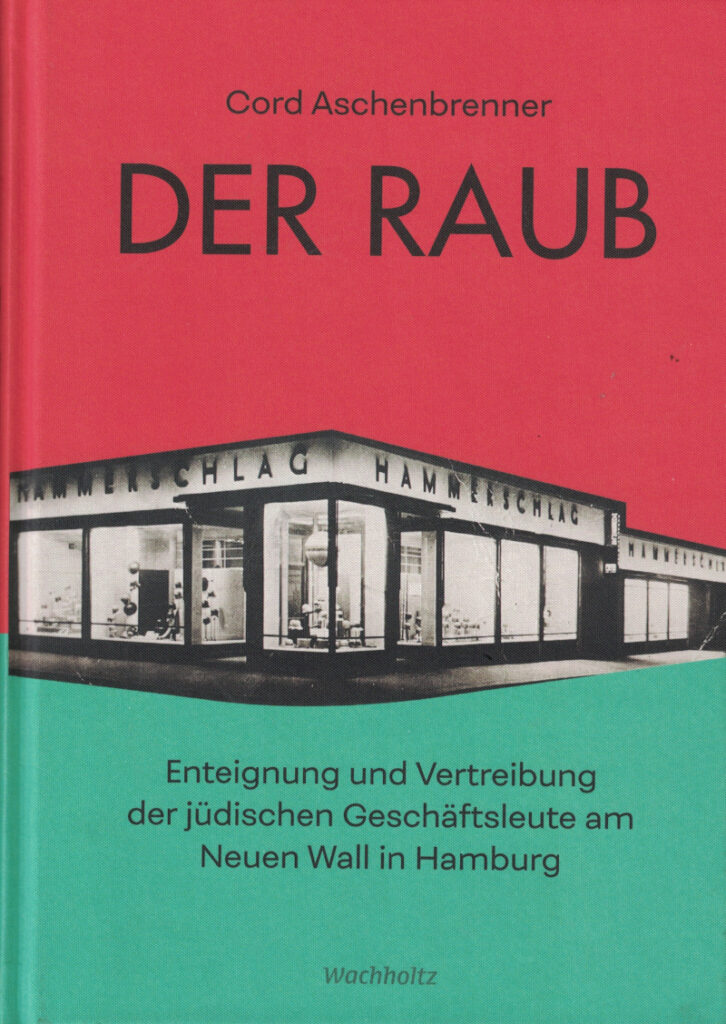

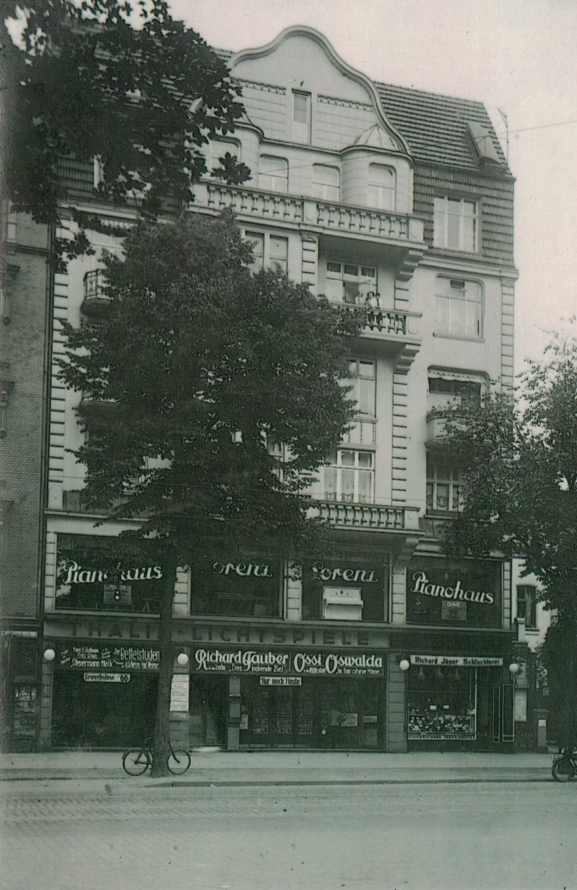

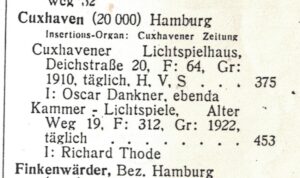

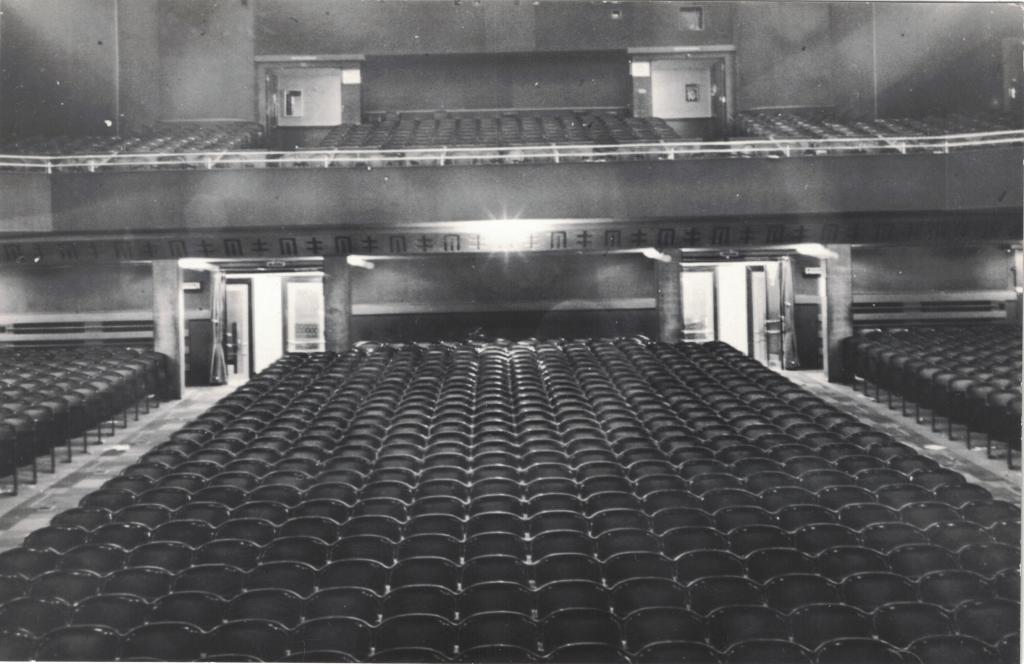

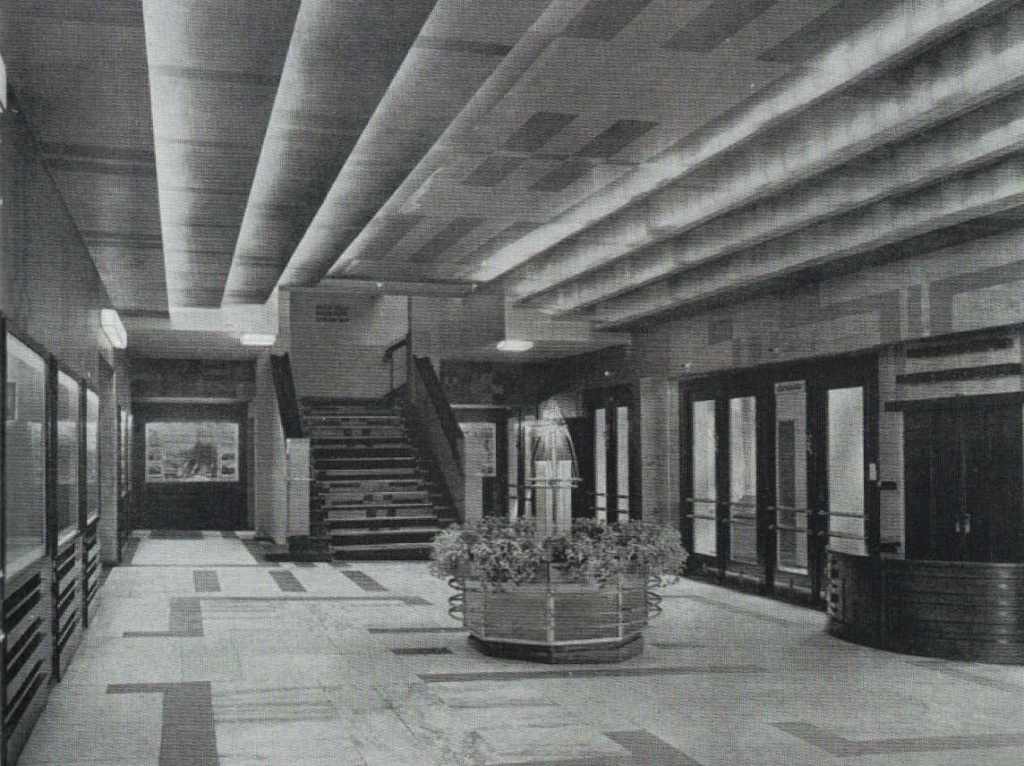

Als ich ( . . . ) im Jahre 1930 nach Hamburg ans Waterloo-Theater kam, brachte ich ein gutes Rüstzeug mit. Ich betrachtete es als meine Mission, dem werktätigen Volk beim Kampf um die Besserung seiner sozialen Lage mit meinen Einflussmöglich-keiten zu helfen und beizustehen. Die Spielplangestaltung des Waterloo-Theaters weist das eindeutig auf, und ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass viele amerikanische, englische, russische und französische Filme ohne meine Initiative nie in Hamburg gezeigt worden wären. In den aufreibenden Jahren der Nazi-Herrschaft konnte ich meinem Ziel und meinen Absichten nur treu bleiben, weil ich, wie es gar nicht anders denkbar und möglich war, manches in Kauf nehmen musste, denn dass eine so polemisch festgelegte Spielplangestaltung allen nur denkbaren Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt war, versteht sich von selbst. Trotz der wütenden Angriffe der Nazipresse zeigte ich, wie ich heute noch mit Genugtuung feststellen kann, bis zum November 1940 amerikanische Filme. Aus dem Fragebogen ersehen Sie, welche Verfolgungen mir meine Standardhaltung und Einstellung eingetragen hat.

Was der Fragebogen nicht ausweist, sind die Fülle der kleinen Tücken und Schikanen, und hierzu möchte ich nur folgende kleine Aufstellung hinzufügen: Eine Anzeige wegen öffentlicher Zerreißung eines Hitlerbildes, Anzeige wegen Verweigerung des Hitler-Grußes, Verfahren zur Aberkennung der Betriebsführer-Eigenschaft, Verlust meiner Wohnung wegen meines Aufenthaltes im KZ., Anzeige wegen nationaler Würdelosigkeit, Anschuldigung des damaligen Kultursenators Dr. [Helmuth] Becker [1902–1962], ich führe einen „Juden- und Kommunisten-Kintopp“ usw. usw.

Zitiert nach einer Broschüre der Landeszentrale für politische Bildung, Hamburg, nach einem Dokument, das sich im Staatsarchiv Hamburg befindet, unter der Nummer 622, Familie Heisig. 2.4.