Hallo Eugen, heute wieder nur zwei Fotos, die schon eine Weile bei mir rumdümpelten. Viel Spass, J.

Hallo Eugen, wieder mal ein Griff ins Buchregal. Ja es war damals bei Erscheinen (2008) ein ärgerliches Buch. Hier kommt zur Erinnerung die Buchkritik von damals. Etwas aktualisiert. J.

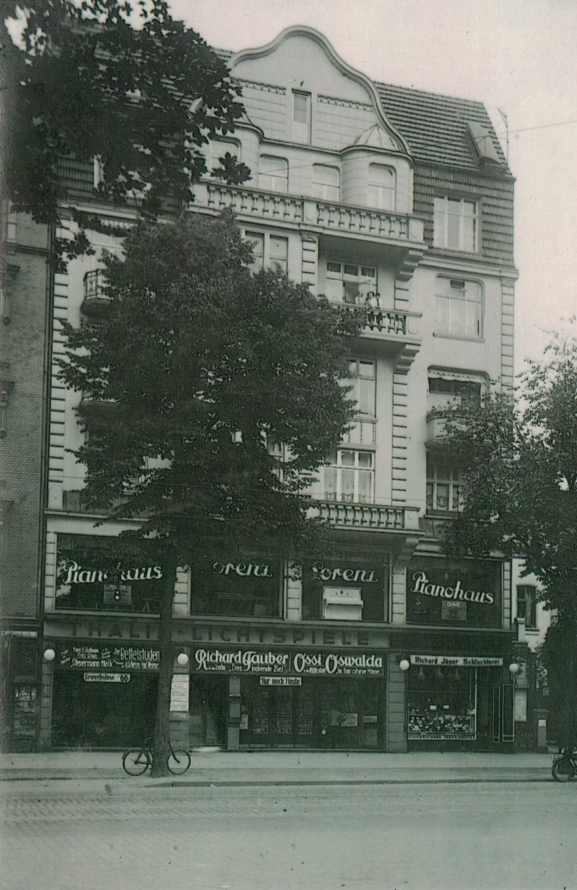

Das Foto stammt von Mark Lissauer (Australien). Gemacht im Juli 1931. Grindelallee 116-118 Hamburg. Mark Lissauer ist der kleine Junge, der im vierten Stock auf dem Balkon zu sehen ist. Neben ihm steht die Hausbesitzerin Ranette Salfeld und ihre Tochter Elisabeth Fanny Salfeld. (Nach der Heirat: Elisabeth Fanny Lilienthal). Von Ranette Salfeld haben wir bisher kein Foto gefunden.

PDF Schöne Stunden sehen anders aus

PDF (Zeichen 11.759) Schlund der Geschichte Henschel Kinos

In einem Schlund ist die Geschichte der jüdischen Kinobesitzer in Hamburg verschwunden.

Erst den Nachgeborenen ist aufgefallen, dass große Teile der Kinogeschichte fehlen. Und das dieses Fehlen Gründe hat. Der »Henschel Film— & Theaterkonzern OHG«. Eine Geschichte, die im Dezember 1895 in Paris begann und erst mit ihrer vollständigen Aufklärung endet.

Sie haben uns angelogen, als sie behaupteten, sie hätten gekauft oder geerbt. So war es nicht. Sie haben nicht gekauft und auch nicht geerbt. Sie haben geraubt und gestohlen. Sie haben die jüdischen Kinobesitzer bestohlen. Und viele haben ihnen dabei geholfen.

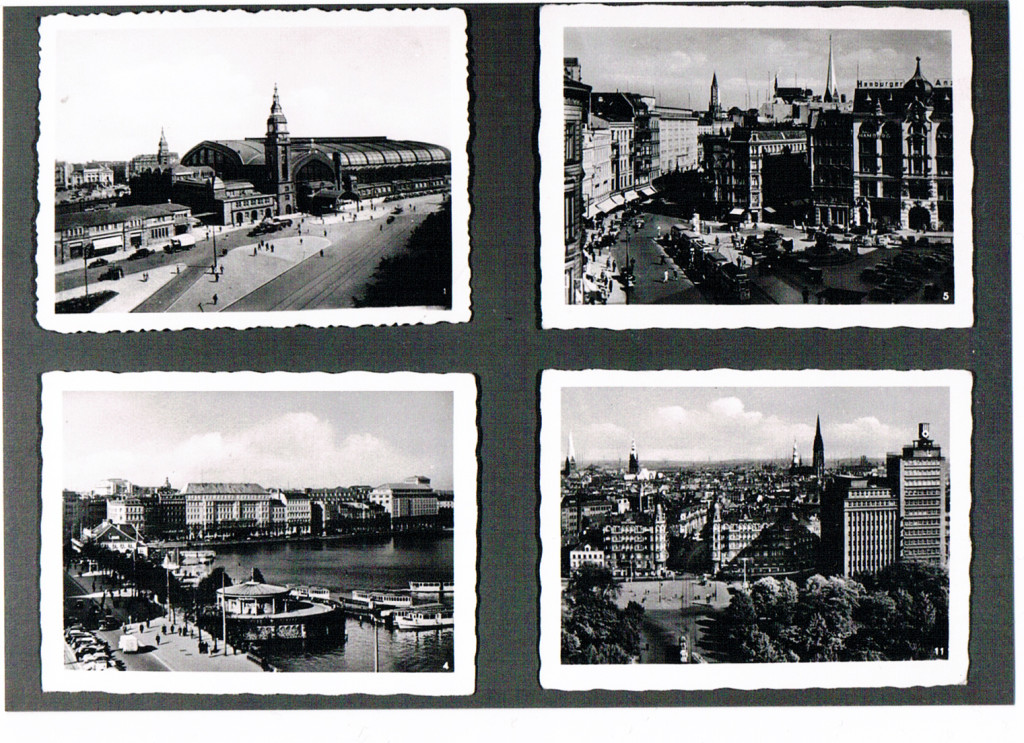

Vier Fotos, die uns Rolf Arno Streit aus Belo Horizonte in Brasilien 1990 zur Verfügung gestellt hat. Hamburg.

[Fotos aus Hamburg von links oben nach rechts unten: Hamburger Hauptbahnhof vom Glockengiesserwall mit Straßenbahnschienen, Gänsemarkt mit Lessingtheater und Hamburger Anzeiger, Alster in Richtung Hotel Vier Jahreszeiten mit Alsterpavillon, Karl Muck Platz in Richtung Innenstadt, rechts das Hochhaus des DHV. [Deutschnationaler Handlungsgehilfen Verband]

In der Mitte die Kaiser Wilhelm Straße. Die heißt heute noch so. Der Karl Muck Platz wurde vor einigen Jahren umbenannt in: Johannes Brahms Platz. Das Gebäude des DHV wurde auch umbenannt in »Johannes Brahms Kontor«. Vermutlich dachte man bei der Umbenennung daran, so kriegt man endlich die braune Farbe runter, die vom DHV.

Die Geschichte der jüdischen Kinobesitzer in Hamburg begann im Jahre 1895 in Paris und endete in Brasilien, Mexiko, USA und Australien. Überall dort, wohin die geflohen waren, denen man in Deutschland ihre Kinos geraubt hatte und die auch noch nach dem Krieg ihre Stimme erheben konnten, weil sie den deutschen Mördern entkommen waren.

Eine erste Spur fand ich auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf. Der Grabstein von Hermann Urich Sass.

Meine Suche begann – eher zufällig – 1970 in Berlin. Während meines Studiums an der Deutschen Film- und Fernsehakademie (dffb): Ich interessierte mich auch für die Geschichte der Kinos. Hier gab es die Tageszeitungen des deutschen Films: die »Licht Bild Bühne« (LBB) und den »Kinematograph«. In Hamburg waren diese Zeitungen zu der Zeit nicht vorhanden, bzw. nicht zugänglich.

Wer einmal längere Zeit vor einem solchen Mikrofilm Lesegerät gesessen hat, kennt die Langweiligkeit dieser Arbeit. Diese vielen Nachrichten, die man alle nicht braucht. Ich hatte natürlich Vermutungen. Aber eigentlich wußte ich nicht, was ich suchte. Die Licht Bild Bühne erschien täglich, sechs mal in der Woche. Sie hatte viele Seiten. Gezählt habe ich nicht. Aber dann half mir der Zufall. Der Zufall hieß Paul von Hindenburg.

Jener Mann, der Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt hatte. Sehr schlecht für die deutsche Geschichte. Aber gut für mich. Ohne diesen Zufall hätte ich die Meldung vom Tode des Kinounternehmers Hermann Urich Sass niemals gefunden. Sie steht in der selben Ausgabe, in der auch von der Machtübertragung an Adolf Hitler berichtet wird. Ein paar Jahre später bekomme ich darüber Kenntnis, das beide Meldungen in einem Zusammenhang stehen.

Am Sonnabend, den 28. Januar 1933 erscheint eine 13 Zeilen Meldung, die mit folgenden Worten endet: . . . dass “ . . . Herr Urich Sass, eine leitende Persönlichkeit im Henschel Konzern in Hamburg, am 27. Januar im Alter von 45 Jahren, einem Herzversagen erlegen“ sei.

Wäre er an einem anderen Datum verstorben, hätte ich die Suche nach dem Henschel Film- und Theaterkonzern vermutlich abgebrochen. Die Beerdigung soll am Montag, d. 30. Januar 1933 auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf um 3 Uhr stattfinden, so wird es angekündigt.

Die Geschichte der Kinobesitzerfamilie Henschel begann mit Frida und James Henschel und ihrer Reise nach Paris.

Ursprünglich war Jeremias Henschel in die Fußstapfen seines Vaters getreten und hatte sich im Verkauf von Stoffen und Herrengarderobe versucht. Erfolglos. Heute nennt man es modern Insolvenz.

Mit dem selbstgewählten Vornamen James begann eine neue Episode im Leben der Familie Henschel. Eigentlich sollte es ein Laden mit Schallplatten werden. Aber dann entdeckte Frida in Paris eine lange Schlange. Dort wurden zum ersten Mal diese beweglichen Bilder gezeigt, die sie damals »Lebende Photographien« nannten. Frida erkannte als erste die ungeheuren Möglichkeiten, die ein solches Geschäft in Hamburg haben würde.

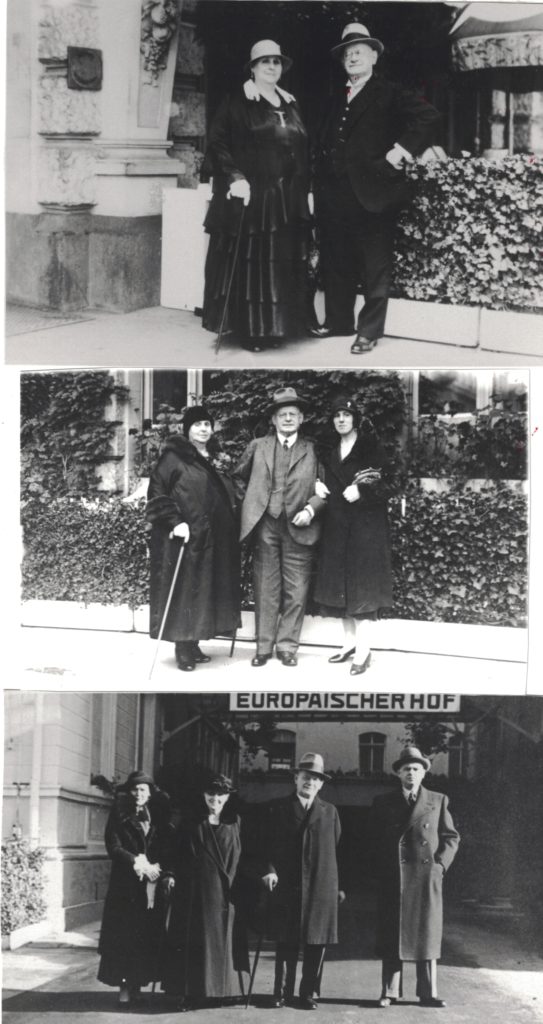

[Das Foto entstand am 18. Oktober 1930 vor dem Hotel Europäischer Hof in Baden-Baden in Deutschland. (v. l. n. r. Frida (Frederica) Henschel (geb. Blumenthal), James Henschel und ihre Tochter Bianca Henschel (Bianca Kahn, die am 5. Mai 1931 den portugiesischen Konsul Dr. Isidor Kahn in Den Haag heiratete und nach Holland auswanderte].

Das Foto stammt von Rolf Arno Streit (Enkel von Frida und James Henschel) aus Belo Horizonte, (Brasilien).

Wann Frida und James Henschel nach Paris gefahren waren, das konnten die Enkelkinder (in Mexiko und Brasilien) von James Henschel nur vermuten. Es könnte am 28. Dezember 1895 gewesen sein, als die Brüder Lumiere im Grand Cafe im Boulevard des Capucines zum ersten Mal ihren Projektor vorgestellt haben.

Verbürgt ist der Besuch der Brüder Skladanowsky in Paris am 28. Dezember 1895. Ein paar Tage vorher (Im November 1895 waren sie mit ihrem Projektor in Hamburg gewesen). Sie hatten eine Einladung nach Paris, ihren Projektor im Folies Bergère vorzustellen und haben dafür ein Honorar verlangt und bekommen. (Die Angaben schwanken zwischen 2.500,00 und 4.500,00 französischen Franc). Aber zu einer Vorstellung ihres Projektors in Paris ist es nicht mehr gekommen. Frida und James Henschel haben damals erkannt, welches Potential in dieser neuen Technik der Lebenden Photographien steckt.

Sie eröffneten im Dezember 1905 in der Bergstrasse (große) Nr. 11 in Altona ihr erstes Kino: Das Helios Theater mit 500 Sitzplätzen. Einen Monat später im Januar 1906 begann der Mietvertrag des »Belle-Alliance-Theater Vorführung lebender Photographien« an der Ecke Eimsbütteler Str. 2 / Schulterblatt 115. Das Kino wurde in den ehemaligen Ballsaal des Belle Alliance eingebaut, hatte 1.400 Sitzplätze und spielte von 15.00 Uhr Nachmittags bis 1.00 Uhr in der Nacht.

Die Eröffnung des Kinos war am 1. Mai 1906. (Aus: James Henschel erzählt Hamburgs Kino Geschichte. Artikel von Hermann Lobbes in der Licht Bild Bühne, Beilage vom Sonnabend, d. 16. August 1930).

Vor dem Kino war eine Haltestelle der elektrischen Straßenbahn. Der Licht Bild Bühne berichtete James Henschel im August 1930, dass der Tag mit den geringsten Einnahmen (56,00 RM) der Tag war, an dem die Zuschauer des Kinos sich lieber den Brand der Michaelis Kirche angesehen hatten, als ins Kino zu gehen. Das war Dienstag, der 3. Juli 1906.

Frida und Jeremias hatten fünf Kinder: Hedwig, Sophie, Bianca, Hanns und Gretel, die zwischen 1888 – 1895 geboren werden. Hanns meldete sich als Freiwilliger und „fiel“ am 31. Oktober 1916 als Unteroffizier an der Front in Frankreich (?). Jürgen Sielemann, Experte in Sachen jüdischer Geschichte, gibt einen anderen Ort an.

Zitat: „Ihr Bruder (Bianca Henschel) Hans Henschel (geb. 21. September 1893) fiel am 31. Oktober als Unteroffizier in einem Gefecht in Siebenbürgen.“

(Aus Liskor-Erinnern Heft 14, Seite 26).

Als Quelle nennt Jürgen Sielemann: 332-8 Meldewesen, A 30 Toten- und Verzogenenkartei 1892-1925, Mikrofilm K 6238, Karte Hans Henschel.

Da war Hanns Henschel 23 Jahre alt. Wie ich mir die Fotos angesehen habe, habe ich gedacht, zwischen die Bilder gehört noch unbedingt ein Text. Und da man bei Tucholsky inzwischen klauen darf, habe ich dies getan.

Auf Seite 1159 im Band 1 – (1907 – 1924 meiner dreibändigen Gesamtausgabe) gibt es zwei Texte »Wie uns aus« und »Sechzig Fotografien«. In dem zweiten Text geht es um sechzig Fotografien, über den Weltkrieg (1) die man in Paris kaufen kann.

Der Text ist von 1924. Da wurde der Weltkrieg noch nicht nummeriert. Am Ende schreibt Tucholsky: (Seite 1162 Band 1)

“Du schießt drüben immer den Kamerad Werkmeister tot – niemals den einzigen Feind, den du wirklich hast. Dein Blut verströmt für Dividende. Dein bißchen Sterben, dein armseliges Verrecken wird mühsam mit einer Gloriole von Romantik umkleidet, erborgt aus den Emblemen von Jahrhunderten, entliehen aus verschollenen Zeiten. Wirf deine Flinte weg, Mensch! Es wird immer Kriege geben? Solange du willst, wird es sie geben. Nagle dir diese Bilder an die Wand, zeig deinen Kindern, was das für eine Schweinerei ist: der Krieg; was das für eine Lüge ist: der Krieg; was das für ein Wahnsinn ist: der Krieg! Und dann setze dich mit deinen Arbeitsgenossen auf der anderen Seite hin, vertraue ihnen, denn es sind dieselben armen Luder wie du – und gib ihnen die Hand. Nieder mit dem Staat! Es lebe die Heimat!“

Grabstein auf dem Friedhof für die “Gefallenen“ des ersten Weltkrieges in Hamburg Ohlsdorf. Die Inschrift im Grabstein ist schwer lesbar. Unteroffz. (Unteroffizier) HANNS HENSCHEL, GEB. 21. September 1893, 5654 (Geboren), GEF. 31. Oktober 1916 5677 (Gefallen/Gestorben), INHABER (Inhaber) DES EIS. KREUZES (des Eisernen Kreuzes) UND DES (und des) HANSEAT. KREUZES (Hanseatischen Kreuzes).

Hanns Henschel wurde nur 23 Jahre alt. Bei Kriegsende (am 11. 11. 1918) war James Henschel 55 Jahre alt und die neu gegründete UFA (Gründung am 18. Dezember 1917) trat an ihn heran und unterbreitete ihm ein Kaufangebot für seine acht Kinos.

Eine Reihe von Kinos hatte das Ehepaar Henschel auf eigenen Grundstücken neu bauen lassen. So das Waterloo Theater in der Dammtorstrasse 14, das Lessingtheater am Gänsemarkt 46/48, das Palast Theater in der Wandsbeker Chaussee (bei späteren Recherchen stelle ich fest, dass die Ortsangabe falsch ist – das Palast Theater war nicht in der Wandsbeker Chaussee sondern in der Hamburger Strasse 5/7/9), die Harvestehuder Lichtspiele am Eppendorfer Baum 15.

James Henschel setzte die Bedingungen für den Verkauf an die UFA. Am 21. Februar 1918 wandelte er seine Kino Firma »J. Henschel« in die »J. Henschel GmbH« um. Der Vertrag sah vor, das seine beiden Schwiegersöhne Hermann Urich Sass (verheiratet mit Hedwig Urich Sass, geb. Henschel) und Hugo Streit (verheiratet mit Sophie Streit geb. Henschel) Geschäftsführer der »J. Henschel GmbH« wurden. Der Vertrag sah weiterhin vor, das alle Angestellten von der neu gegründeten Firma »J. Henschel GmbH« übernommen wurden. Weiterhin enthielt der Vertrag einen Passus, daß Hermann Urich Sass und Hugo Streit zu Direktoren der UFA für Norddeutschland ernannt wurden.

Ein »Organ Vertrag« wurde am 29. November 1919 zwischen James Henschel und der UFA geschlossen. Danach wurde die »J. Henschel GmbH« eine 100 %ige Tochtergesellschaft der UFA. Die »J. Henschel GmbH« blieb weiterhin Eigentümer der Grundstücke, auf denen die Kinos: »Palasttheater« (Hamburger Straße 5/7/9), »Lessingtheater« (Gänsemarkt 43), »Harvestehuder Lichtspiele« (Eppendorfer Baum 35), »Zentral Theater« (Wandsbeker Chaussee 162) standen, die an die UFA verpachtet wurden.

Das »Waterloo Theater« in der Dammtorstrasse 14 verkaufte James Henschel an Manfred Hirschel, der mit einer Schwester seines Schwiegersohnes Hugo Streit verheiratet war.

James Henschel erhielt aus diesem Vertrag einen Barerlös, der ausreichte, vierzehn Wohnhäuser mit über 100 Wohnungen zu kaufen.

Weiterhin sah der Vertrag eine Beteiligung auf 25 Jahre vor, in denen er mit 5 % an den Bruttoeinnahmen der verkauften Kinos und mit weiteren 2,5 % an den später erworbenen oder neu erbauten Kinos der UFA beteiligt ist.

1921 + 1926 verließen Hermann Urich Sass und Hugo Streit die UFA und gründeten die offene Handelsgesellschaft, den »Henschel Film- und Theaterkonzern«.

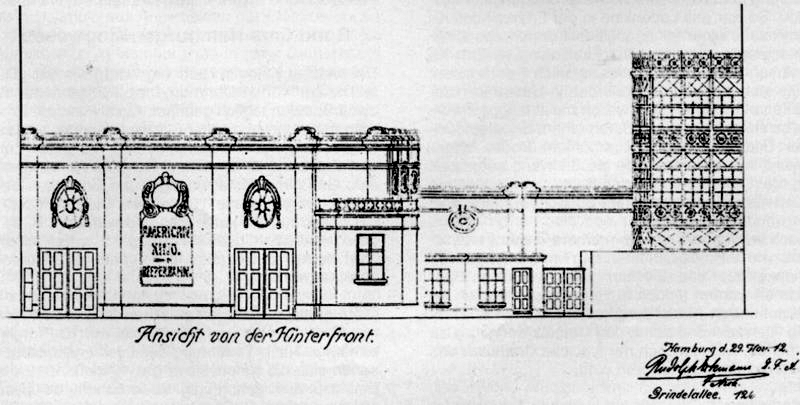

Acht Kinos wurden neu gebaut. Im Februar 1927 wurde an der Ecke Zirkusweg Reeperbahn 1 ein Neubau mit einem Kino mit 1556 Sitzplätzen eröffnet.

Der erste deutsche Tonfilm »Ich küsse ihre Hand Madam« mit Marlene Dietrich und Harry Liedtke wurde hier am 23. Januar 1929 gezeigt.

Architekt war Carl Winand. Die Baukosten betrugen etwa 500.000,00 RM. Hugo Streit und Hermann Urich Sass nannten das Kino »Schauburg am Millerntor«.

Die Tonpassage im Film war nur zwei Minuten und 12 Sekunden lang. Hugo Streit, Sophie Streit (geb. Henschel) mit der Schauburg Zeitung. Die Schlagzeile: Prominente sehen dich an: Lil Dagover, Emil Jannings

In der »Schauburg Millerntor» war am 21. Oktober 1929 Sergej Eisenstein mit »zwei Akten« aus dem Film »Panzerkreuzer Potemkin«, dem »ersten Akt« aus dem Film »Generallinie« und »zwei Akten« aus dem Film »Zehn Tage, die die Welt erschütterten« zu Gast.

Der dunkle Teil der Geschichte, der von Selbstmord, Mord, Enteignung, Vertreibung und Zerstörung handelt. Und der Verdrängung all dieser Verbrechen. Der vom Reinwaschen und der angeblichen »Wiedergutmachung« handelt. Und wie bereitwillig alle bei den Ausplünderungen geholfen hatten. Die Geschichte der Täter, Opfer und der Zuschauer. Glaubwürdige Zeitzeugen waren in Hamburg, in Deutschland, nicht zu finden. In Brasilien, Mexiko und in Los Angeles wurde ich gefragt, warum das alles so lange gedauert hatte, bis endlich jemand kam und diese Fragen stellte. Mir fehlte damals eine Antwort.

Die Täter waren schon lange tot. Inzwischen waren auch die Erben der Täter gestorben. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die das Unrecht von damals verstecken wollen. Es fällt ihnen nicht einmal auf. Im Gegenteil. Das vorhandene Material ist inzwischen auf zwölf Leitz Ordner, fünfzig CDs mit kopierten Akten und einem kurzen Film von der Eröffnung der Schauburg am Millerntor, Ecke Zirkusweg, angewachsen.

Dazu gehört ein kleiner Film mit den Interviews der Söhne, (Horst Urich Sass, Rolf Arno Streit, Carl Heinz Streit) die damals aus Deutschland fliehen konnten. Aus Belo Horizonte kommt dieses Bild vom »Palast Theater« von Frida und James Henschel in der Hamburger Strasse.

Wann dieses Foto entstanden ist, konnten mir die Enkelkinder von James Henschel (Die Brüder Rolf Arno Streit und Carl Heinz Streit) nicht mitteilen. Vermutlich ist das Foto nach der Eröffnung des Neubaus entstanden.

(Text: Jens Meyer, bearbeitet Mai 2024)

(Zeichen 7.700)

Pdf Apropos Rosa Hirschel und das American Kino

Apropos Rosa Hirschel und das American Kino

Einfach wird es, wenn man die Geschichte da beginnen läßt, wo sie grade zu Ende geht: Am 18. Oktober 1933. Noch besser: Keine Rosa Hirschel und keine Vorgeschichte. Man läßt die »Vorbesitzerin« einfach weg. Es gibt keine. Das erspart lange Erklärungen. Und vom Ende kann berichtet werden, wie man es in anderen Fällen auch schon getan hatte:

Da wird aus dem menschengemachten Raub ein ganz natürlicher Vorgang, so wie Ebbe und Flut. Der Mond ist schuld. Eine wunderbare Methode, die auch neunzig Jahre später immer noch gerne genommen wird. Noch besser ist es, das Wort Nachfolger gleich wegzulassen, damit gar nicht erst ein Verdacht aufkommt, das irgendwas verschwiegen werden soll.

Wann dieses Gebäude errichtet wurde, in dem später, viel später mal das »American« Kino eingerichtet wurde, das herauszufinden, hatte sich bisher niemand die Mühe gemacht. Meine Suche wurde auch dadurch erschwert, das es bis 1900 in Hamburg zwei Straßen mit dem Namen »Langereihe« gab. Eine in St. Georg und eine in St. Pauli. Gemeint ist natürlich die Straße in St. Pauli.

Bei meinen Nachforschungen in den Adressbüchern, die ins Netz gestellt wurden, stellte ich fest, das es die gesuchte Hausnummer »Langereihe 89« im Jahr 1879 gar nicht gab. Ein Neubau? Aber nein. Zu diesem Zeitpunkt gab es eine Art der Nummerierung, die später verändert wurde. Umgestellt von 1 – 2 – 3 auf grade und ungerade Zahlen, sodass aus der Hausnummer 89 die Hausnummer 22 wurde. Das konnte ich bis zum Jahr 1868 zurückverfolgen. Daher stammt dann die Vermutung, das das Haus, in dem später das »American« mit den lebenden Photographien eingerichtet wurde, im Jahr 1868 errichtet worden war.

1869 war der Mieter im Haus »Langereihe« Nr. 22 a, vermutlich das Hinterhaus, die Firma »Knoch & Wrage«, die hier ein Weißwaarenlager betrieb. Im Branchenverzeichnis von 1870 wird diese Firma in der Rubrik »Weißwaaren, Tüll, Spitzen und Stickereien« auf Seite 794 mit dem Eintrag: »J. J. Knoch, St. Pauli. Langereihe 22 a« angezeigt.

1882 wird die Nummerierung der »Langereihe« in St. Pauli erneut geändert. Das Weißwaarenlager bekommt jetzt die Nummer 89. Der Eintrag im Adressbuch lautet: »Knoch, J. H. Lager v. Leinen, Weißw. und Wäsche. St. P.. Langereihe 89, Wohn. das 87.«

Es hat den Anschein, daß die Firma »J. H. Knoch« aus Altersgründen an die Firma »Grünendahl & Müller« verkauft wurde, da das Sortiment des Nachmieters gleich blieb. Auch »Grünendahl & Müller« gibt auf Seite 159 des Branchenadressbuches von 1887 an: Ein Lager von: »Leinen, fertig Wäsche, Weißwaaren und Bettfedern« zu betreiben.

Im Straßenverzeichnis wird J. B. Müller als der Grundstücksbesitzer der Grundstücke Langereihe 85/87/89 genannt. Hinter dem Namen J. B. Müller steht eine geheimnisvolle Klammer: (Neue Sparcasse). Was diese Angabe bedeutet, bleibt ein Geheimnis, das ich nicht nicht lüften konnte: Gehört das Grundstück vielleicht gar nicht J. B. Müller, sondern der Neuen Sparcasse? Oder hat sie dort nur eine Bankfiliale eröffnet?

1894 zog ein neuer Mieter ein: Die Cigarettenfabrik von Martin Zwickel. Von 1894 – 1906 werden hier Cigaretten hergestellt. 1895 verkauft der geheimnisvolle J. B. Müller von der Firma »Grünendahl & Müller« die drei Häuser in der »Langereihe« 85/87/89 an Gustav Adolf Meyer.

Die geheimnisvolle Klammer der »Neue Sparcasse« bleibt dabei erhalten. 1901 werden diese drei Grundstücke erneut verkauft. Käufer diesmal: Paul Moses, der in der Firma Gustav E. Meyer angestellt ist. Auf die Gefahr hin mich zu wiederholen, übrigens eine Gefahr, der ich gerne erliege, hier noch mal zu Erinnerung: 1900 wurde diese »Langereihe« der »Reeperbahn« hinzugefügt, was zur Folge hatte, dass durch die Verlängerung der Straße die Hausnummern geändert werden mußten.

So werden aus den Nummern »Langereihe« 85/87/89 jetzt die Hausnummern 157/159/161. Im Haus Reeperbahn 159 hat die Firma »Gustav E. Meyer« ihren Sitz, in der Paul Moses, der neue Hausbesitzer, angestellt ist.

Weil ich eine Weile darüber gerätselt habe, wie das alles zusammenhängt hier noch mal eine Zusammenfassung der damaligen Verhältnisse: 1900 wird die Straße »Langereihe« in die Reeperbahn eingegliedert und so ändert sich nicht nur der Straßenname, sondern auch die Nummerierung. Aus der »Langereihe 89« in St. Pauli wird »Reeperbahn 161«.

Die Cigarettenfabrik von Martin Zwickel produziert im Gebäude in der Reeperbahn 161― bis 1906. Das Gebäude ist knapp dreißig Jahre alt, als das »American«lebende Photographien 1907 dort eingebaut wird, wo vorher 14 Jahre ein Wäschelager und 12 Jahre eine Cigarettenfabrik war.

In den Branchenbüchern von 1907 findet man die Orte der »Lebenden Photographie« in der Rubrik »Vergnügungslocale«. Dort werden zwei Personen genannt, die das »American« Kino betreiben: »Wilhelm Peters und Theodor Demuth«. Ein Jahr später 1908 wird nur noch Wilhelm Peters als Kinobesitzer genannt.

1910 gibt es einen erneuten Wechsel beim »American«. Eine Person mit Namen Werner, der offensichtlich Wert darauf gelegt hatte, dass von seinem Vornamen nur der Anfangsbuchstabe: A bekannt wird, übernimmt das »American«. Nun gibt es in dem Hamburg von 1910 ― ca. 1500 Personen, verzeichnet auf Seite 851 des Adressbuches, mit dem Nachnamen Werner, und vierundzwanzig mit dem Anfangsbuchstaben A im Vornamen.

Zur Auswahl stehen: Alois, Arthur, Anton, Alfred, August, Adolf, Anna. Ein Schuhmacher, ein Maschinist, ein Friseur, ein Schneider, ein Direktor. Ist es vielleicht der Direktor, der das Haus in der Reeperbahn betreibt? Aber die Zeit der Direktoren im Kino kommt erst noch. So um 1935 gibt es in Hamburg ganz viele, die sich im infrage kommenden Gewerbe so nennen lassen. Darunter finden sich viele Personen, die erst durch die sog. »Machtergreifung« Kinobesitzer wurden. Aber das ist eine andere Geschichte.

Einen kurzen Augenblick war ich in Versuchung geraten, mir selber einen Vornamen für diesen Werner, männlich oder weiblich, auszusuchen. Im Zeitalter von »Kopieren und Einfügen« würde das vielleicht gar nicht weiter auffallen. Aber dann habe ich gedacht, wenn dieser Mensch das so gewollt hatte, das sein Vorname ein Geheimnis bleiben sollte, dann lassen wir es doch einfach so. Es könnte sich ja auch um eine weibliche Person handeln. Eine Unternehmerin. Im Kinogewerbe in dieser Zeit nicht ungewöhnlich. Doch dann habe ich diesen Gedanken sofort wieder verworfen, denn es soll ja ein seriöser Text werden, der ernst genommen wird.

Bis 1912 taucht dieser Werner, A. als Kinobesitzer des »American« Kino in Reeperbahn―161 auf. 1913 erscheint dann erstmalig der Eintrag: »American Kino, Frau Rosa Hirschel, Theater, leb. Photogr.« zum Abdruck im Adressbuch. Aber in der selben Ausgabe wird auch noch der Vorbesitzer »Werner, A.« mit dem unbekannten Vornamen abgedruckt.

Gewundert habe ich mich darüber, das »Marcus Hirschel«, der Ehegatte von Rosa Hirschel, der nach den bisherigen Veröffentlichungen das Kino von A. Werner 1910 übernommen hatte, in diesen Adressbüchern nicht genannt wird. Auch das ein Geheimnis.

Als im November 1918 der Erste Weltkrieg zu Ende ist, findet Rosa Hirschel den Namen »American« nicht mehr zeitgemäß und ersetzt ihn durch »Kino am Nobistor«. Die Gründe für die Umbenennung sind nicht überliefert. War es der Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg?

Folgt man den bisherigen Veröffentlichungen zur Geschichte des »American« Kinos unter der Leitung von Rosa Hirschel, so spielen die ersten zwanzig Jahre, in denen Rosa Hirschel dieses Kino gemacht hatte, keinerlei Rolle.

Unter dem neuen Namen »Kino am Nobistor« wird es Rosa Hirschel geraubt und erst die sog. : »Nachfolger« Erna Vogt und Oscar Vogt werden in den bisherigen Veröffentlichungen als Besitzer genannt, die aber erst durch den Zwangsverkauf am 18. Oktober 1933 Kinobesitzer dieses Kinos wurden.

Da stellt sich fast automatisch die Frage, handelt sich bei den forschenden Filmhistorikern nur um mangelnde Neugier oder werden hier Absichten sichtbar? In neige nach Kenntnis vorliegender Dokumente eher zu letzterem.

Da gibt es eine Absicht, wenn die Geschichte eines Kinos, das bereits 1907 eröffnet wurde, erst ab 1933 berichtet wird, als die Besitzerin gezwungen wurde, ihr Kino an einen „Arier“ zu »verkaufen«. »Gekauft« natürlich mit dem üblichen Preisnachlass, den die neuen Machthaber vorgeschrieben haben.

Aber vielleicht ist es auch nur Gedankenlosigkeit und nicht das, was ich denke, das es ist. Es macht es jedoch nicht besser. Neunzig Jahre müssten doch wirklich ausreichen, die damaligen Methoden der Machtteilhaber zu erkennen. Ausreichend Zeit, die Vorgänge von damals so zu schildern, wie sie geschehen sind.

Nein, dieses Kino, das»American« Kino, beginnt keineswegs, wie behauptet wurde, mit Erna und Oscar Vogt im Oktober 1933. Es begann bereits in der Zeit, als der Film noch kein »Sprechfilm« war. Sprechen hatten die »Films«, wie sie am Anfang genannt wurden, erst viel später gelernt.

Da war Rosa Hirschel, zusammen mit ihrem Enkel Günter Hirschel, die Flucht aus Deutschland gelungen, Reichsfluchtsteuer und Polizeiliches Führungszeugnis inklusive. J.

pdfDas Raetsel des Kreiselkompass

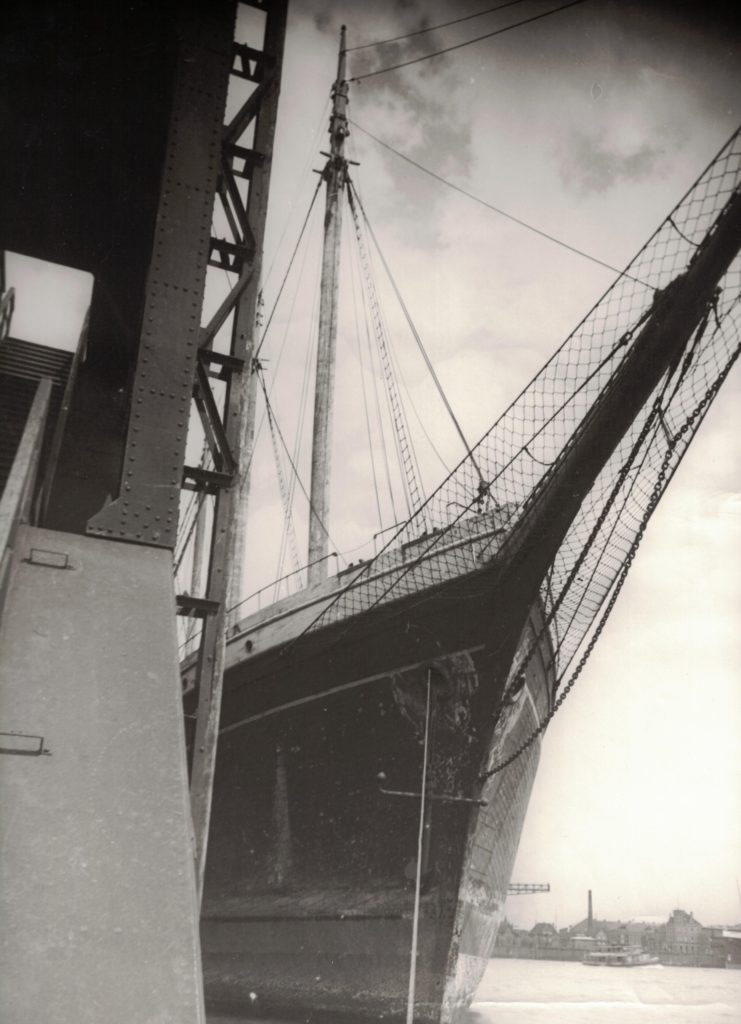

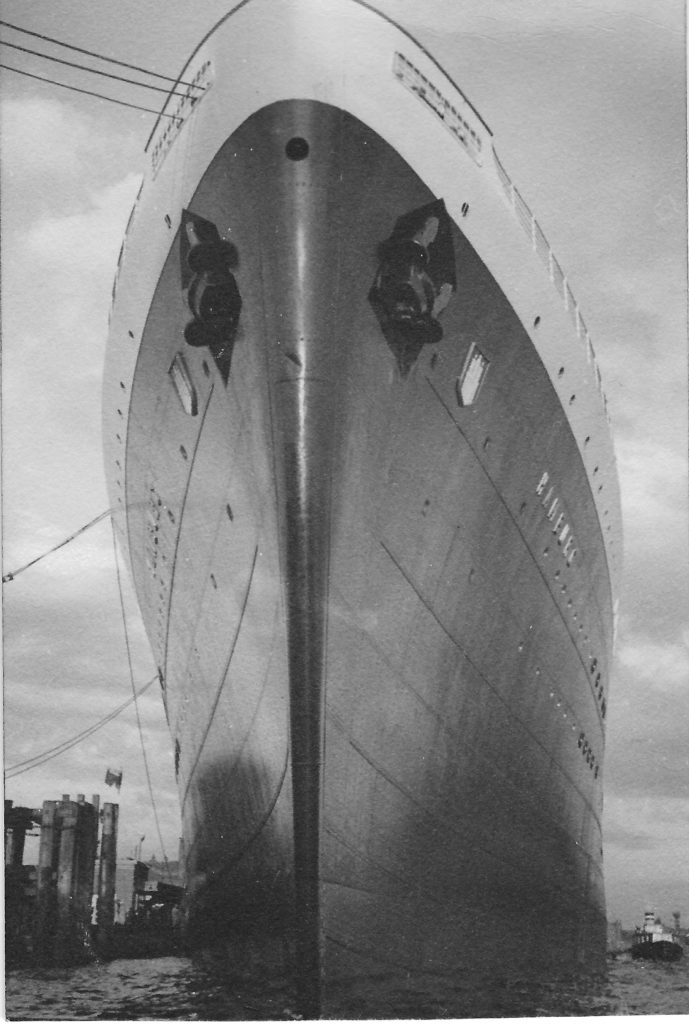

Hallo J. dieses Foto haengt in meinem Gaestezimmer auf dem Land an der Wand, und weil ich jeden Abend vom Bett aus drauf gucke, bin ich neugierig geworden, von wo aus das fotografiert ist. Und was ist das fuer ein Fenster? (In Wirklichkeit ist es rechtwinklig, aber im Gegensatz zu dem urspruenglichen Fotografen konnte ich die Kamera nicht ruhig halten, weil ich auf einer wackligen Matratze stand). Die Bewohner-Strich-Innen kann ich nicht fragen, weil sie nicht da sind, und vielleicht wissen sie es auch gar nicht. Und da dachte ich, ich frag doch mal einen Seemann, Wiebeke

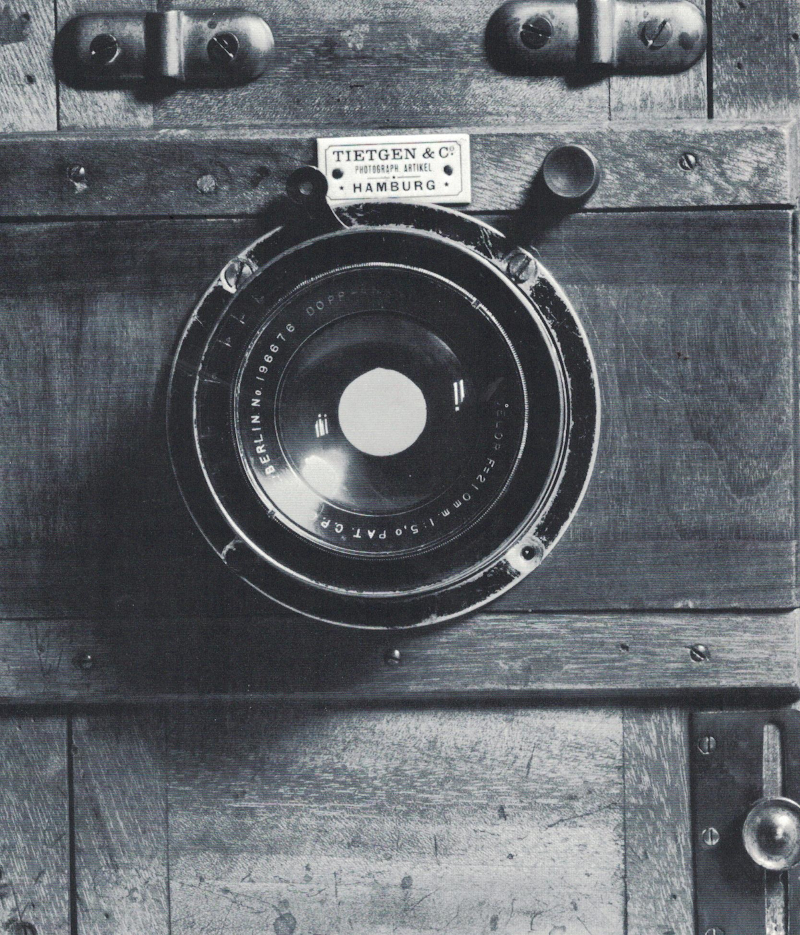

Hallo Wiebeke, da stelle ich mal ein paar Vermutungen an und schicke das Foto auch noch mal weiter an Dieter, meinen Schiffbauerfreund. Meine ersten Vermutungen sind: Hamburg. Werft (entweder Blohm & Voss, Deutsche Werft, vielleicht auch HDW). Das Foto ist von der Bruecke eines Schiffes gemacht, durch eine Schiffsluke. Im Vordergrund ist vermutlich ein Kreiselkompass zu sehen. Wahrscheinlich doch Blohm & Voss, weil die Krähne haben eine grosse Aehnlichkeit, wenn Dieter sich gemeldet hat, melde ich mich wieder, J.

Hallo Dieter, meine Freundin Wiebeke hat mir ein Foto geschickt. Sie hat ein Bild fotografiert, dass in dem Zimmer haengt, wo sie einhuetet. Die Wohnungsbesitzer sind verreist. Und sie moechte gerne wissen, wo das aufgenommen ist. Ich hab schon mal ein wenig spekuliert: Hamburg, Blohm & Voss, Deutsche Werft, HDW, von der Bruecke eines Schiffes, im Vordergrund ein Kreiselkompass, was meinst Du? J.

Hallo J., ich wuerde sagen, das sind die Elbedocks von Blohm & Voss als noch vier Docks in der Elbe lagen. Gruss Dieter

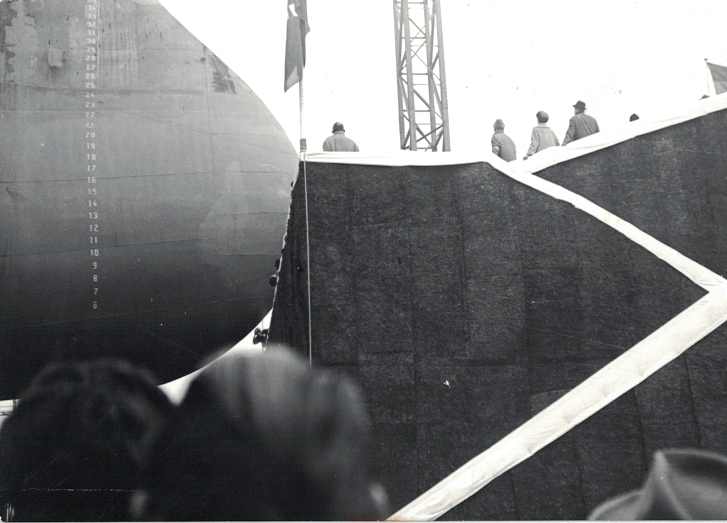

Hallo Wiebeke, nachdem mein Freund Dieter befunden hat, habe ich mir Deine Fotos auch noch mal angesehen und damit steht jetzt fest, wo die Fotografin (oder auch der Fotograf) gestanden hat. Auf der Bruecke eines Tankers, der bei Blohm & Voss an der Pier lag. Blickrichtung elbaufwärts: Im Hintergrund Hamburg. Die beiden Schwimmdocks von Blohm & Voss, die in der Elbe lagen, wurden abtransportiert und vermutlich verkauft.

Zu dieser Zeit arbeiteten bei Blohm und Voss Jens M. und Dieter L. zusammen mit 4998 anderen Kollegen (Frauen gab es nur im Buero) auf dieser Werft. (Jetzt gibt es da nur noch 500). Das Schiff im Dock sieht aus wie ein Schiff von der Hamburg Sued Reederei, aehnlich dem Museumsschiff der Hamburg Sued an den Landungsbruecken (Cap San Diego), vielleicht ist sie das sogar. Die Bruecke hat grosse Aehnlichkeit.

Das Foto ist so um 1982 entstanden oder auch frueher. Der Gegenstand im Vordergrund (Kreiselkompass) weist auf das Baujahr des Tankers hin, von dem das Foto aus fotografiert wurde. Mehr Raetselloesungen kann ich heute morgen nicht anbieten. Und wer sang das Lied: Seemann lass das Träumen, denk nicht an zuhaus, Seemann Wind und Wellen tragen dich hinaus? J.

Hallo J., das ist ja mal eine erschoepfende Auskunft. Dank an dich und den mir unbekannten Dieter. Das Lied vom Seemann ist von Freddy Quinn, das weiss sogar ich, obwohl ich noch gar nicht so alt bin und auch gar keine Verbindung zur Seefahrt habe. Ausser dass mein Vater auch mal kurz bei Blohm & Voss gearbeitet hat, das muss so 1962/63 gewesen sein; weiss nicht, was man als Zimmermann auf einer Werft macht, und er ist dann ja auch schnell ans Theater gegangen, wo es bestimmt waermer und gemuetlicher war, Wiebeke

Hallo Wiebeke, aber das ist doch ganz klar. Die Hauptarbeit des Zimmermanns ist die Decksbeplankung, die ja aus Tropenholz besteht (wegen Salzwasser! Und nicht wegen Schoenheit!). Ich weiss gar nicht, ob man auf den neuen Schiffen ueberhaupt auf dem Deck laufen kann. Und dann gibt es ja noch die vielen Tueren, die auch meist aus Holz sind, schon damit sie nicht so eine Krach machen, wenn man sie zuschlägt. Ausserdem haben die Zimmerleute frueher auch die Schablonenen (aus Holz gefertigt) mit denen die Schiffbauer (Dieter kann das erzählen) die Platten ausgebrannt haben, die sie eingebaut haben. (Spanten u. a.).

Aber wahrscheinlich war deinem Papa das alles zu anstrengend. Bei Blohm ging es immer morgens um 7.00 Uhr los (nix mit Gleitzeit!) und wenn er nicht durch den Elbtunnel (mit dem Fahrrad, so wie ich) gefahren ist, sondern mit dem Auto ueber die Elbbruecken (Mehrzahl, weil da sind zwei Elben), dann musste er morgens um 5 Uhr aufstehen, das war beim Theater sicher nicht so, und vor allem bekam man keinen roten Druck auf die Stempelkarte, wenn man eine Minute zu spaet gestempelt hatte, das gab dann einen Abzug von 15 Minuten. (Im Theater gabs sicher keine Stempelkarten und keine Uhren in die man sie hineinstecken mußte, wenn man keinen Freund hatte, der fuer einen mitgestempelt hat) (und warum sollte einer, der aus der Ostzone kam, in Hamburg einen Freund haben ?).

Außerdem wurde auf der Werft nach Akkord gearbeitet und im Theater sicher nicht, also, Dein Vater war ein kluger Mann, wenn Du das heute auch nicht mehr so merkst und schwimmen konnte er auch gut, sonst waere er nicht durch die Elbe (eine Elbe!) gekommen und die Rede von Angela Merkel zum Kommunismus* hatte er damals schon antizipiert. Da staunst Du aber, was ich fuer tolle Worte ich kann, eh, ich kenne. * Das war die tolle Schlagzeile auf Seite eins der Taz, die habe ich dann gleich gekauft. Da stand: „Oma erzaehlt vom Kommunismus“ mit einem Bild von ihr. J.

Hallo J., er ist durch den Elbtunnel geradelt, und das Stempeln war garantiert einer der Gruende dafuer, dass er da weg wollte; das Einzige, was er von diesem Job je erzaehlt hat, war, dass er jeden Morgen zur Arbeit pedalt ist, als ob’s um den Tour de France-Sieg ginge, denn im Gegensatz zu mir ist er ein notorisch unpuenktlicher Mensch. Bei der Oper musste man auch frueh aufstehen – Schichtarbeit – aber jedenfalls nicht stempeln, und ausserdem war man da nach 15 Jahren unkuendbar, weil’s ein halbstaatlicher Betrieb war, also quasi verbeamtet.

Aber bis dahin war’s ein weiter Weg; angefangen hat er als sogenannter Deckenzwerg, das waren die, die auf den Knien auf der Buehne rumgerutscht sind und die Teppiche fest gekloppt haben. So dass ich, als ich in der 1. Klasse in der Grundschule gefragt wurde, was denn mein Vater von Beruf ist, erhobenen Hauptes sagte, „Deckenzwerg“ und die allgemeine Heiterkeit gar nicht verstehen konnte. W.

Hallo Wiebeke, falls Du also jemals einen autobiografischen Text (von einem Buch will ich gar nicht schreiben) in Angriff nehmen willst, dann solltest Du den Titel: „Mein Vater, der Deckenzwerg“ nehmen. Du koenntest es natuerlich auch mit dem Schwimmer probieren, allerdings ist „Mein Vater, der Elbdurchschwimmer“ kein Erfolgstitel, das muesste dann schon: „Mein Vater, der Atlantikschwimmer“ sein. Eine Spur, die aber ins Abseits fuehrt und da willst Du ja bestimmt nicht hin. Und das alles koennte man auch „Die Tochter des Deckenzwergs“ nennen, auf Deine Schwester bezogen koennte ein Buch von ihr dann heissen: „Die Tochter des Deckenzwerges, die es einmal besser haben wollte oder sollte“ was natuerlich ziemlich lang ist.

Aber lang, so scheint es mir, ist heute modern. Ich habe, da war ich aber schon in der vierten Klasse, sagen muessen, mein Vater sei Prokurist. Das, so wurde mir eingeschaerft, sei ein ziemlich wichtiger Mann, das, wie sich spaeter herausstellte, auch nicht richtig war, denn er war der Prokurist einer ganz kleinen Maschinenfabrik und Prokurist war er nur geworden, weil sein Chef Wilhelm Busch (der hiess wirklich so) sich mehr mit seinen Urlaubsbreisen (Geschaeftsreisen nannte er das) beschaeftigte, als im Betrieb sich mit dem Unterschreiben von Briefen zu beschaeftigen.

Wilhelm Busch haette sicher „Die Partei“ (Urlaub muss sich wieder lohnen! Siehe unten!) gewaehlt, waehrend mein Vater, als ehemaliges NSDAP Mitglied lieber Erich Mende (FDP, ebenfalls ehemaliges NSDAP Mitglied steht zu vermuten, ich habe es nicht ueberprueft) gewaehlt hat. Und am Sonntag haben meine Eltern zusammen im Bett die Welt am Sonntag gelesen und Kaffee getrunken. Gerade ist der Tuermer mit seiner Trompete fertig geworden und es scheint mir an der Zeit, Dich nicht laenger zu quaelen. Das war der Text zum Dienstag fuer die Tochter des Deckenzwergs und nicht der Text für die Schwester, ebenfalls Tochter des Deckenzwergs, die es einmal besser haben sollte oder wollte,

schoene Gruesse vom Erdbeerschorsch, J.

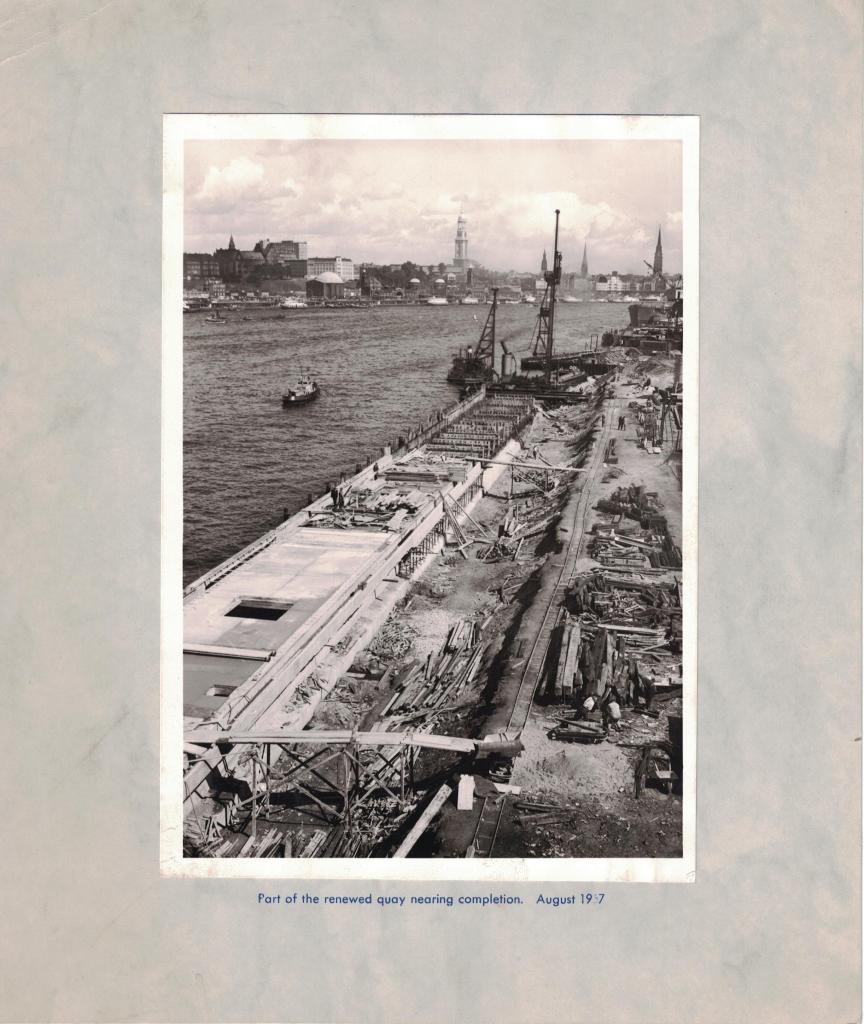

Fotos Blohm & Voss und Hannoverland Mai 1983. Helmut Lippa

Fotos von Werner Hensel, Rudolf Heinrich Meyer, John Holler (Pamir), Helmut Schönberger und sechs, ganz kleine, von mir selber.

Fotos von Werner Hensel, Rudolf Heinrich Meyer, John Holler (Pamir), Helmut Schönberger und sechs, ganz kleine, von mir selber.

Jens Meyer

pdfGalleryLazarus

Einige dieser Fotografien von Werner Hensel und Rudolf Heinrich Meyer sind als Glasnegative im Format 9 x 12 vorhanden. Wer eine Vergrößerung auf Barytpapier käuflich erwerben möchte, wendet sich an:

Einige dieser Fotografien von Werner Hensel und Rudolf Heinrich Meyer sind als Glasnegative im Format 9 x 12 vorhanden. Wer eine Vergrößerung auf Barytpapier käuflich erwerben möchte, wendet sich an:

Hamburger Gitter von Marco Heinig, Steffen Maurer, Luise Burchard, Luca Vogel, Deutschland 2018, 76 Min.

Am Ende ist es so wie immer. Die Bilder am Anfang hatten meine Neugier erzeugt. Hier – so dachte ich – versuchen sie etwas Neues. „HAMBURGER GITTER“ weiterlesen