Hallo Eugen, Du weißt ja auch wie ich, wenn man etwas sucht, zum Beipiel im Netz und nicht findet, dann muß man es abschreiben und selber ins Netz stellen. Hier ist also der abgeschriebene Text von Heinrich Hannover, der natuerlich die ueblichen Abschreibefehler enthalten kann, die beim Abschreiben so gemacht werden. Es sind immerhin 18 Seiten geworden. Und ich finde: es sind 18 spannende Seiten geworden, J.

Kategorie: Bremen

Briefe an Eugen (XLV-45) Heinrich Hannover

Hallo Eugen,

ich wiederhole mich nur ungern. Aber auf der Archivseite von Heinrich Hannover habe ich den Text von ihm „Höre ich richtig: Vertrauen zum Rechtsstaat!?“ nicht gefunden. Nun kennst Du mich ja gut. Imgrunde bin ich doch ein fauler Hund. Und jeden Text abzuschreiben liegt mir auch nicht so. Auch wenn es die zehn Finger und den Kopf wachhaelt. Und so habe ich heute eine Mehl an die Seite geschickt, mit der Frage, wo ich diesen Text aus dem Kursbuch 51 herunterladen kann. Aber fünf Episoden aus seinem Text sind es wert, schon heute abgeschrieben zu werden, J.

PDF Briefe an Eugen (XVII) Heinrich Hannover

Hallo Eugen, heute kam Post aus München, sie haben den Text leider nicht digital, nur auf Papier, da wird mir wohl nichts Anderes übrig bleiben, J.

Abschrift: Das Märchen von Ali und Fatima

Das Märchen von Ali und Fatima (Hab das am 19.10.79 im Rias gehört. Weil ich da aber schon fünf Tage nichts mehr gegessen hatte, kanns sein, daß mir beim Nacherzählen einiges durcheinander geraten ist).

Es war einmal ein mächtiger König im Morgenland, der, wie das in seinen Kreisen häufig vorkommt, eine wunderschöne Tochter hatte. Die hieß Fatima. Und weil es in diesen alten Märchen oft recht patriarchalisch zugeht, begann der König dann auch, nach einem geeigneten Schwiegersohn Ausschau zu halten, als Fatima zu einer Blüte des Orients herangewachsen war, wie es in einem zierlichen Sonett des Hofdichters Abu Klöpack ohne Übertreibung hieß. Die Bewerber standen Schlange: Prinzen aus fernen Ländern, smarte Vertreter der Ölmultis, berühmte Leinwandhelden und scharmante Abgesandte aus den Politbüros von Ländern, wo manches noch realer ist als der Sozialismus.

Es begab sich nun, daß der König einen Traum hatte: sein alter Kammerdiener Ali und Fatima wurden darin zum Ehepaar. Er erzählte seinem Wesir Egbert Dreckpferd von dem närrischen Traum, und die beiden hielten sich die Bäuche vor Lachen über solchen Unsinn. Als der König in der Nacht darauf abermals von der Vermählung seiner Tochter mit dem alten Kammerdiener träumte und wie sie nach der Feier auf einem weißen Schimmel davon ritten, erschrak er doch, denn es fiel ihm das alte jemenitische Sprichwort ein: ‚Dreimal geträumt ist fast schon geschehen‘. Als der König dem Wesir davon erzählte, meinte der: “Ach was, Träume sind Schaumgummibäume.“ Vor lauter Übereifer hatte er sich versprochen, denn er dachte an die vielen Bakschischs der Freier Fatimas, die ihm entgingen, wenn sie etwa mit einem Mann vermählt würde, dem der tüchtige Wesir keine Hoffnungen gemacht und von dem er noch keine kleinen Geschenke erhalten hatte.

Als der König aber in der folgenden Nacht zum drittenmal träumte, das sein alter Kammerdiener und seine junge Tochter Mann und Frau wurden, geriet er fast in Panik und rief Egbert Dreckpferd zu sich. Der Wesir versicherte, nach wie vor nicht an Träume zu glauben, hätte aber zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung dem König gern empfohlen, den alten Ali einen Kopf kürzer zu machen. Da er jedoch wußte, daß der König an dem alten Kammerdiener hing, unterbreitete er einen anderen Plan, den der König schließlich gut hieß. Er ließ Ali holen und sprach: “Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich, von dem die Zukunft meiner Tochter abhängt. Du sollst die Berge des Schicksals aufsuchen und dich erkundigen, ob das Leben ein Traum und Träume Wirklichkeit sind. Frage auch nach dem Sinn des Lebens und ob es einmal eine Gesellschaft geben wird, in der alle Menschen glücklich sind und liebevoll miteinander umgehen.“

Der alte Ali sattelte sein nicht minder altes Kamel, packte Proviant in die Satteltaschen und ritt los. Der König hatte noch leichte Gewissensbisse, da weder er noch der Wesir wußten, ob es die Berge des Schicksals überhaupt gibt und er befürchten mußte, seinen alten Ali niemals wiederzusehen. Der zog indessen gemächlich, aber auch so stetig es sein altes Kamel zuließ, in die Welt hinaus und fragte überall nach den Bergen des Schicksals. So erreichte er eines Tages eine alleinstehende Dattelpalme, die ihn fragte, wie er denn in diese trostlose Gegend geraten sei. Ali sagte, er sei unterwegs zu den Bergen des Schicksals und habe im Auftrag seines Königs einige wichtige Fragen an das Schicksal zu richten. “Ach,“ seufzte die Dattelpalme.“Auch ich hätte eine Frage an das Schicksal: ich steh mir hier schon seit vielen Sommern den Stamm in die Blätter und trage keine Früchte. Ich weiß gar nicht, wozu ich auf der Welt bin.“ Ali wußte der Palme auch keinen Rat, versprach aber, das Schicksal auf ihr Problem anzusprechen, und zog weiter.

Er entkam mit knapper Not einem Wüstensturm und einer Horde Arabien-Touristen aus Schlamerika, die sofort ihre Fotoapparate zückten, als sie seiner ansichtig wurden, hängte einen Greiftrupp des BeKaA ab, der in ihm einen Drahtzieher des internationalen Terrorismus vermutete, und gelangte zu einem kleinen Tümpel. Auch der Tümpel war von der neugierigen Sorte und fragte Ali nach woher und wohin. Bereitwillig erzählte der auch dem Tümpel von seiner schicksalhaften Mission, und es stellte sich heraus, daß auch der Tümpel, der merkwürdigerweise etwas berlinerte, eine Frage an das Schicksal hatte. “Also weeßte,“ sagte der Tümpel,“ ich hab garkeen Bock mehr. Mein Wasser ist so schmutzich und übelriechend, datte denkst, Schering hätt seine Jauche in mir abjelassen, wa, und keen Mesch will in mir baden oder von mir trinken. Wat soll ik bloß machen, Alter?“

Ali wußte ihm auch nichts weiter zu raten als abzuwarten, bis er das Schicksal auch in dieser Sache interwjut habe, und bat ihn, in der Zwischenzeit nur nicht auszutrocknen. “Iwowerikdenn, I wo wer ik denn,“ blubberte der Tümpel. Nach jahrelanger Reise und als er die Hoffnung schon fast aufgegeben hatte, gelangte Ali endlich doch in die Berge des Schicksals, und nach einigem hin und her erfuhr er, daß er in einem bestimmten Tal in einer Vollmondnacht die Pressesprecherin des Schicksals treffen könne. Tatsächlich traf er dort in der nächsten Vollmondnacht eine alte Frau, die bereit war, seine Fragen anzuhören. Und so fragte er, wie ihm aufgetragen war, ob das Leben ein Traum und Träume Wirklichkeit seien. Darauf nickte die Alte nur ein wenig (aber nicht etwa so stark und ausdauernd wie der Kammergerichtsrat Dr. Wolldecke in Berlin) mit dem Kopf, und das sollte heißen ein bißchen ja und ein bißchen nein.

Auch die Frage nach dem Sinn des Lebens, und die dritte Frage, ob es einmal eine Gesellschaft geben wird, in der alle Menschen frei und glücklich sind und liebevoll miteinander umgehen, entlockte der Alten nur ein Schmunzeln, das alles mögliche bedeuten konnte.

Ali gab sich damit zufrieden, aus Respekt vor der Alten und wagte nicht, weitere Fragen zu stellen. Aber er vergaß nicht die beiden Fragen, die er nicht im Auftrag des Königs zu stellen hatte. Als er von dem Unglück der Palme, die keine Datteln trug, erzählte, unterbrach ihn die Alte: die Palme habe überhaupt keinen Grund zur Traurigkeit, denn sie trage zwar keine Früchte, aber wenn sie wüßte, daß von ihren Blättern ein Tee gekocht werden könne, der alle Krankheiten und Gebrechen der Menschen heile, dann wäre die Palme wohl zufrieden. Und als Ali um Rat für den Tümpel fragte, da erwiderte die Alte nicht etwa, wie die geneigte Leserin im Zeitalter der globalen Energiekrise im allgemeinen und der linken Energiekrise im besonderen erwarten mag, daß das Wasser des Tümpels reines Erdöl sei. Vielmehr sagte sie, daß es mit dem Tümpel folgende Bewandtnis habe: Junge Menschen, die in ihm badeten würden alt und alte Menschen jung.

Ali bedankte sich höflich für die Auskünfte und erhielt von der Alten zum Abschied noch ein Bücherpäckchen. Darin waren ‚Gelebtes Leben‘ von Emma Goldmann,‘ Zum Glück gehts dem Sommer entgegen‘ von Christine Rochfort, ‚Do it‘ von Karl Marx, die ‚Einleitung zur Kritik der Hegelschen Rechtsfilosofie‘ von Jerry Rubin und auch sonst allerlei Wissenswertes, was beim Nachdenken über die drei ersten und nicht so besonders ausführlich oder zufriedenstellend beantworteten Fragen helfen mochte.

Außerdem steckte sie ihm noch eine AKW-Nee-Ansteckknopf mit einer leuchtend gelben Sonne an den Turban. “Dufte,“ sagte der Tümpel, als er von seinen besonderen Eigenschaften erfuhr, die Ali als erster erprobte, und wirklich und wahrhaftig verließ er den Tümpel so jung und schön wie Muhammed Ali Rom nach dem Gewinn der Goldmedalje. Da er auch das Kamel noch einmal durch den Tümpel führte, gings auf der Weiterreise wesentlich flotter.

Die Palme erkannte den jungen Mann zunächst gar nicht und war ganz verdattelt, als er sie anquatschte. Als sie erfuhr, welche Kraft in ihren Blättern steckte, da freute sie sich: “Wie schön ist es, etwas zu haben, das baum verschenken kann,“ sagte sie und offenbarte damit eine Einstellung, die es auch unter Menschen verdient hätte, etwas weiter verbreitet zu sein. Die Palme jedenfalls schenkte ihm einen ganzen Sack voll Blätter, und es dauerte nicht lange, bis Ali am Ausgangsort des Märchens angelangt war.

Als er den Palast betreten wollte, wurde ihm der Zutritt verwehrt, da ihn die Palastwache nicht erkannte. Ali schlenderte durch die Straßen der Residenz und erfuhr, daß der König schwer krank darniederliege, der Wesir Egbert Dreckpferd habe inzwischen noch den Beinamen Schreckschwert erhalten, da er sich die Krankheit des Königs zunutze mache, um das Volk unter die Knute zu zwingen.

Die schöne Fatima aber solle demnächst auf Betreiben Egberts zwischen Aristoteles Onassis, Hauard Hugs, König Scheisal, und noch so ein paar alten Geldsäcken meistbietend versteigert werden. Egbert warte nur noch, bis der König seine Augen für immer schließe. Das waren keine besonders guten Nachrichten, aber Ali mietete eine Hütte am Stadtrand und befestigte ein Schild über der Tür: Doktor Ali Ben Schixali Facharzt für alles mögliche. Hiermit gebe ich Kunde: Ich heile jede Wunde, jede Krankheit, jeden Schmerz, ob Niere, Lunge, Galle, Herz. Und als Fatima mal wieder durch die Straßen ritt, begleitet von ihrer Zofe und einem Rudel Leibwächter, ohne die Egbert sie nicht in die Stadt ließ, um vielleicht doch noch Rettung für ihren Vater zu finden, kam sie an Alis Hütte vorbei und staunte nicht schlecht, als der heilkundige Gelehrte alles andere als ein alter Knacker war.

Sie bat ihn mitzukommen, und als Ali am Krankenbett des Königs stand, ließ er heißes Wasser bringen und verlangte, mit dem König alleine zu bleiben. Dann brühte er einen Tee von den Palmenblättern und flößte ihn dem König ein, der nach dem ersten Schluck die Augen aufschlug. Nach dem zweiten Schluck richtete er sich auf, und nach dem dritten Schluck schnalzte er mit dem Finger und befahl seinen Dienern, Brathähnchen und Lammkeule, Pizza und Salate, Marzipan und Pistazienkerne, Wein und Mokka und einen Fruchteisbecher mit Schlagsahne, aber ein bißchen dalli, zu bringen. Und als Fatima den Retter ihres Vater geheiratet hatte, da vertraute der König seinem Schwiegersohn an, nun sei er restlos glücklich, es tue ihm nur leid, daß er seinen alten Kammerdiener Ali vor Jahren in die Wüste geschickt habe. Dazu sagte Ali gar nichts und grinste sich nur eins.

Der böse Wesir Egbert jedoch, der bei den Vermählungsfeierlichkeiten dem König noch ins Ohr geflüstert hatte: “Hab ichs nicht gesagt? Träume sind Schäume!“ wurde von den Mächten des Schicksals dessenungeachtet ans Jammergericht in Berlin verschlagen, wo er sich mit den Angeklagten rumärgern muß bis zum Herzinfakt. Und daß ihm Ali dann einen Tee kocht, das glaubt wohl keiner. So haben sich die Menschen oft ihr Schicksal selbst erworben. Und wenn sie nicht mehr leben tun, dann sindse halt gestorben. Firiz Scheytan

Erschienen in dem Buch: Märchen aus der Spaßgerilja, (Seite 21-27) Fritz Teufel und Robert Jarowoy, Verlag Libertäre Assoziation / Verlag roter Funke, ISBN 3-9226611-00-1 April 1980

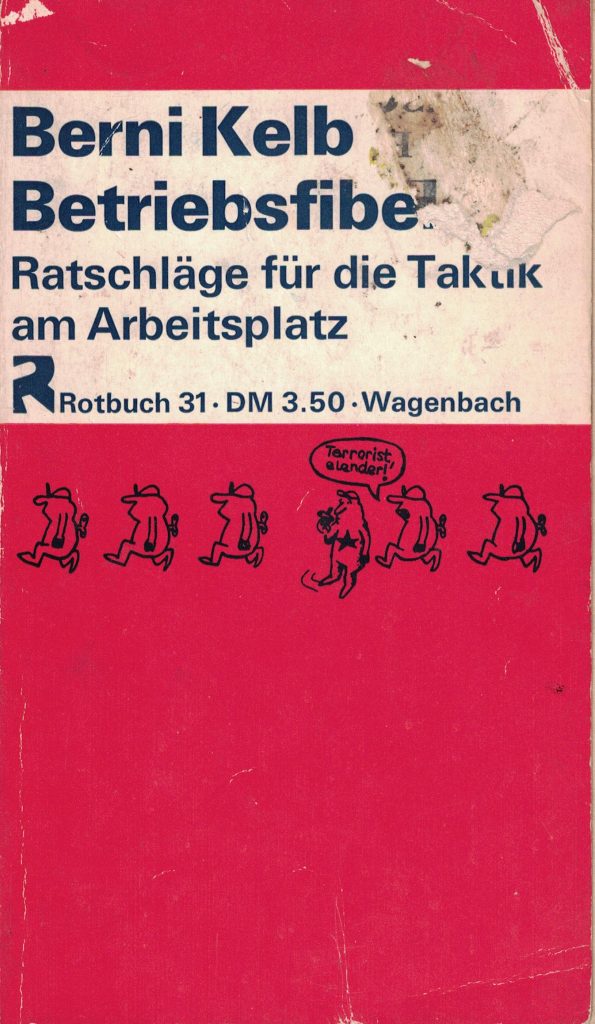

Neu aus dem Antiquariat: Bücher von Berni Kelb

Natürlich hatte ich sie auch noch in meinem Schrank. Zwei Bücher, die mir damals sehr geholfen haben. Entdeckt im Antiquariat. Damals 3,50 DM/4,50 DM. Heute 4,00 Euro. Und ich habe sie beide noch mal gelesen. Wieder mal festgestellt. Sie sind immer noch aktuell. Hilfreich. Im Internet habe ich einen Nachruf von Klaus Wolschner (taz Bremen) aufgespürt. Hier die beiden Bücher: Sie sind beide dünn. Erfreulich dünn. Die >Betriebsfibel< hat 70 Seiten. < >Organisieren oder organisiert werden< hat 95 Seiten. In der Einleitung heißt es: „Es geschieht immer wieder, daß Genossen wie du versuchen, in ihrem Betrieb die Belegschaft zu agitieren. Und von diesen kriegen sie dann gesagt: >Das ist ja alles ganz schön, was du uns da erzählst. Aber mach man so weiter. Dann fliegst du bald raus! Auf deine – einer etwas kurzsichtigen Opferbereitschaft entspringenden – Erklärung: >Das macht mir gar nichts aus!< kommt dann die Antwort:>Uns aber.< Damit ist die Sache eigentlich erledigt. Du konntest dein Anliegen nicht vermitteln. Jetzt bist als Revolutionär isoliert.“

der Arbeitgeber 5 Köln 51. Oberländer Ufer 72

Klaus Wagenbach Verlag 1 Berlin 31 Jenaer Str.6

Sehr geehrte Herren,

in Ihrem Verlag ist die „Betriebsfibel“ von Herrn Berni Kelb erschienen, die jetzt auf den verschiedensten Lehrlingsveranstaltungen kursiert. Mehrere Leser erbitten in diesem Zusammenhang nähere Einzelheiten über die Person von Herrn Kelb. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir ggfs. einen Lebenslauf oder sonstige Unterlagen hierzu übersenden würden. Mit freundlichen Grüßen

(Dr. Heinrichsbauer)

– – –

1 Berlin 31, den 10.1.73 Jenaer Straße 9 Berni Kelb c/o Verlag Klaus Wagenbach

An den arbeitgeber – Der Chefredakteur –

Sehr geehrter Herr Dr. Heinrichsbauer,

ich beziehe mich auf Ihr Schreiben vom 8.1.73. Der Verlag Klaus Wagenbach hat – feige, wie es von einem linken Verlag nicht anders zu erwarten ist – sich vor der Beantwortung Ihrer berechtigten Fragen zu drücken versucht, indem er Ihren Brief an mich weiterleitete. Ich werde mich bemühen, Ihnen angemessene Auskunft zu geben.

Ich stamme also aus einer Familie, die seit vielen Generationen damit beschäftigt war, Arbeit zu nehmen, obwohl geben nach einem bekannten Zitat eigentlich viel seliger ist, denn nehmen. Wir lebten davon, daß wir für die genommene Arbeit auch noch Geld forderten: die ständig steigenden Löhne. Den Verlockungen eines so bequemen Lebenswandels konnte auch ich mich nicht entziehen: durch die Erlernung eines Metallberufes setzte ich die Familientradition fort.

Verschlagen, wie unsereins ist, merkte ich bald, daß bei den Unternehmern außer Arbeit und Lohn noch mehr zu holen sein muß. Von da an war ich nur noch von der Gier getrieben, ihnen alles zu nehmen. Als geeignetes Mittel dazu erschien mir eine planmäßig ausgeweitete Kumpanei mit dem Ziel, auf Insubordination gerichtete Zusammenrottungen hervorzurufen. Das verdichtete sich bei mir zu der ‚Primitivformel :“Der Feind steht immer oben!“‚, wie Clemens Steindl es auf Seite 978 der Nummer 23/24-1972 Ihres Organs so treffend charakterisiert. Das Unbehagen gegenüber dieser Losung und ihre Ablehnung als Vereinfachung teilen Sie übrigens mit Nikolaus Neumann, der in der bekanntlich DKP-nahen ‚Deutschen Volkszeitung‘ meint, mein ‚eigentlicher Feind‘ seien die ‚organisierte Arbeiterschaft, die kommunistischen Parteien und die Gewerkschaften‘. Ich verstehe die Welt nicht mehr! Sie werfen mich mit den Leuten in einen Topf, die mich mit Ihnen in einen Topf werfen.

Doch weiter im Lebenslauf. Das schreckliche Ende des letzten Krieges brachte es ja mit sich, daß unsere Gesellschaft von Aufweichungstendenzen demokratischer, liberaler und selbst sozialistischer Art durchdrungen wurde. Auch ich kam mit solchen Liberalen, Intellektuellen und ähnlichen zwielichtigen Gestalten in Berührung (im Vertrauen: manche waren gar Juden!) Sie stifteten mich an, meine bösen Gedanken zum Zwecke der Verbreitung aufzuschreiben.

Das Ergebnis liegt Ihnen ja vor.

Im Ernst: Wir haben mit Fleiß darauf verzichtet, Daten zur Person des Verfassers zu veröffentlichen, wie es sonst bei Büchern üblich ist. Ich betrachte mich nicht als Schriftsteller. Andererseits habe ich es abgelehnt, ein Pseudonym zu wählen; denn ich kann zu dem, was ich geschrieben habe, stehen.

Wenn Ihnen mein bloßer Name nicht gefällt, hier ein kleiner Tip. Einer meiner früheren ‚Arbeitgeber‘ wüßte plötzlich über meinen Lebenslauf sehr detailliert Bescheid. Er ließ auch durchblicken, dan (s) meine Vermutung, woher er seine Informationen wohl habe, richtig sei. Was einem einzelnen ‚Arbeitgeber‘ möglich ist, dürfte für Sie als Verallgemeinerung des ‚arbeitgeber‘ doch sicher keine nennenswerte Schwierigkeit bereiten.

In der Hoffnung, Ihnen hiermit gedient zu haben, verbleibe ich

mit schönen roten Grüßen

Berni Kelb

Barfoot klopft an den Sargdeckel

(Ein Nachruf auf Berni Kelb von Klaus Wolschner (Taz Bremen)

1971 veröffentlichte eine „Betriebsfibel“ – das war der gesammelte Erfahrungsschatz seiner linksradikalen Betriebsarbeit – zuletzt bei der Maschinenfabrik Kampnagel. „Es geschieht immer wieder, daß Genossen wie du versuchen, in ihrem Betrieb die Belegschaft zu agitieren“, fängt das Buch an. Genau darum geht es: Wie kann man im Betrieb arbeiten, was sollte man lieber nicht machen? Ganz praktisch – und mit hohem Anspruch: „Unsere Arbeit gilt der revolutionären Umgestaltung der Gesellschaft. Sie hat das Ziel, jede Form der Herrschaft von Menschen über Menschen und die darauf beruhende Ausbeutung zu brechen.“ Kelb kannte auch den „inneren Feind“, die linken Funktionäre. Sein Rat: „Trau keinem, der dafür bezahlt wird!“

Dabei war Berni Kelb einmal Bestseller-Autor, jedenfalls in linken Kreisen, und seine Biografie ist ein Stück Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts: Er stammt aus einer streng kommunistischen Hamburger Arbeiterfamilie. Sein Name wurde Anfang der 70er-Jahre öffentlich bekannt über Bücher, in denen er seine eigene kommunistische Vergangenheit verarbeitete. Schonungslos rechnete er mit dem Pathos der illegalen KPD der Stalin-Ära ab: „Die Mitglieder hatten zwar noch ihren blinden Glauben und guten Willen, aber die bezahlten, illegalen Funktionäre konnten ihnen keine Perspektive aufzeigen. Sie waren in der Situation einer Drückerkolonne, die Ladenhüter verkaufen soll.“

Ein Dokument der Zeitgeschichte aus heutiger Sicht, das damals 4 Mark 50 kostete, heute bei Amazon 39 Cent plus Porto. Irgendwann in den 90er-Jahren stand Berni Kelb dann bei der taz in Bremen auf der Matte. Ein kleines, schrulliges Männchen, das für die, denen der Name nichts sagte, aufgrund seiner nackten Füße auffiel. Auch im Winter.

Natürlich war er nirgends organisiert, wo auch, war ein Einzelgänger. Und wollte dennoch etwas sagen. Hin und wieder haben wir einen Text von ihm gedruckt – zum Beispiel einen Kommentar über das auch damals diskutierte NPD-Verbot.

Ich habe den Namen Kelb über sein anderes Buch kennengelernt: „Organisieren oder organisiert werden. Vorschläge für Genossen links unten“ der Titel. Als die Reste der 68er-Bewegung autoritäre Organisationen gründeten, packte Kelb aus – zur Freude aller antiautoritär gesinnten, undogmatischen Spontis.

Berni Kelb, in den 50er-Jahren strammer Kommunist und bei der illegalen KPD, in den 70ern ein Einzelgänger und Theoretiker der Spontis, ist gestorben. Ein „barfüßiger Prophet und gefallener kommunistischer Erzengel“ war Berni Kelb, ein „Anarcho-Kommunist und Querulant“, das hat der frühere taz-Kolumnist „Urdrue“ einmal geschrieben. Am 5. 12. 2011 ist Berni Kelb gestorben, bitterarm, auch in Walle unbekannt. Bescheiden wie er war, hat er sich auch in seine Einsamkeit gefügt.

„Hitler kam an die Macht, weil die Industrie ihn finanziert hat“, war vor elf Jahren sein Argument. In der NPD sammeln sich dagegen „nur ein paar Psychopathen, wie es sie in jeder Gesellschaft gibt.“ Und dann sein Gedanke: „Antidemokratischen Parteien und Organisationen kommt man mit innerorganisatorischer Demokratie bei.“ Es müsste ein Parteiengesetz geben, das Maßstäbe für Transparenz und innerorganisatorische Demokratie setzt – die dann auch für eine NPD gelten würden.

Klaus Wolschner 9.12. 2011 Taz Bremen

Eine neue Heimat hat Berni Kelb seit den 90er-Jahren in einer Kultur gefunden, in der er aufgewachsen ist: bei den „Plattdeutschen“ und ihren Alltagsproblemen. Wie mit seiner Mutter in der Küche sang er im hohen Alter gern die plattdeutschen Lieder. Rund 50 Theaterkritiken über Aufführungen der niederdeutschen Bühne im Waldau-Theater finden sich im taz-Archiv unter seinem Künstlernamen Bani Barfoot. Und er hat das Schauspiel Rose Bernd von Gerhart Hauptmann ins Niederdeutsche gebracht, eine Tragödie voller Sozialkritik, menschlicher Einsamkeit und erotischer Verstrickung.

Foto: G. Klaut

von Barni Barfoot, erschienen in der Taz Bremen Drama un Komedie

„De Witwenclub“ vun Ivan Menchell: Premiere in de Komödie Bremen (vormals Niederdeutsches Theater)

Aff un an geevt se dor in Walle doch noch wat op Platt. Nu: „De Witwenclub“ vun den Amerikoner Ivan Menchell, na de düütsche Fassung vun Karin Kersten op Platt vun Hans Timmermann. Nich bloots de Autor, ok de Rejiessör (Thomas Wilberger), un de Dorsteller vun den eenzigen Keerl in’t Speel, den verwitweten Slachter Theo (Peter Wohlert) sünd Gäste. Kannst lang över nadenken!

Twee Szenarien gifft dat, – vun Bojan Boev bühnenbildnerisch excelent drapen – op de de Szenen afwesselnd speelen dot. De Komödie vun de dree Witfroons, de dat Stück den Namen verdanken deit, speelt in de Wahnstuuv vun Ida (Elfie Schrodt). Dat Drama – de deepere Sinn vun dat Stück – speelt op ’n Karkhoff.

Dor dreept se sick jümmers, de Dree. Jedeen vun jem truuert op eer eegen Oort. De Een, Doris (Ingeborg Heydorn) föhlt sick verlaaten, de anner, Luzie (Isolde Beilé), bedragen, un de drütte, Ida, eenfach alleen laten.

Un denn kummt de Witwer Theo, de bloots dat Graff vun sien Froo besöken will, jem in de Mööt. Ida kennt em as Kundin, bloots so. Doris kennt em ok. Se meent, dat harr mol meist ’n Afeere warden kunnt. Is dat aver nich worden. Un Luzie, de em gor nich kennt, smitt sick an em ran.

Doröverhen geiht de Fründschaft vun den Witwenclub (in’t Original: Cemetery Club) natüürlich eerst mol koppeister. Man se koomt doch jümmers wedder tohoop. Op’t End op den Karkhoff, as Doris dootbleven is.

Fazit: Dat Stück is ’n vigelienschen Balace-Akt twüschen Komedie un Drama. Wat dor an seelischet Eelend sick afspeelen deit bi den gröttsten Deel vun de Minschheit, wat in dat Öller de Witwen jo sünd is meisterhaft mookt.

Besünners Ingeborg Heydorn speelt eer swore Rull, de so simpel utsüüt, heel inföhlsam. Elfie Schrodt speelt eern Deel meisterhaft, as wi dat vun eer wennt sünd. Isolde Beilé hett eer egens dankbore Rull as Luzie, de an’t Enn leer utgahn deit, ’n beten wat övertrocken. ’N sporsomere Gestik harr mehr brocht.

Technisch: ’n Rejissör schull mehr Moot opbringen, in’n Vörweg ’n poor Överlängen in de Dialogen to strieken. De Soufflöse (Ingrid Frana-Sieweke) hett ’n scheune Stimm, de drägen deit. Un Mildred (Sabine Junge) – dat weet wi nu (dank Lore Schnabel, Kostüme) endlich nau – hett ’n wunnerscheun’n Rüggen.

Barni Barfoot

Brief von Stinky Müller an seinen Freund Peer

Wer die Überschrift des Artikels “Hamburger Kinos sagen Netflix und Co. den Kampf an“ vom 9.3.19 von Jan Haarmeyer und Volker Behrens in die amerikanische Suchmaschine eingibt, kann ihn lesen, ohne zu bezahlen. „Brief von Stinky Müller an seinen Freund Peer“ weiterlesen

Wer die Überschrift des Artikels “Hamburger Kinos sagen Netflix und Co. den Kampf an“ vom 9.3.19 von Jan Haarmeyer und Volker Behrens in die amerikanische Suchmaschine eingibt, kann ihn lesen, ohne zu bezahlen. „Brief von Stinky Müller an seinen Freund Peer“ weiterlesen

Sich etwas unter den Nagel reissen! Firmenarchiv verbrannt ?

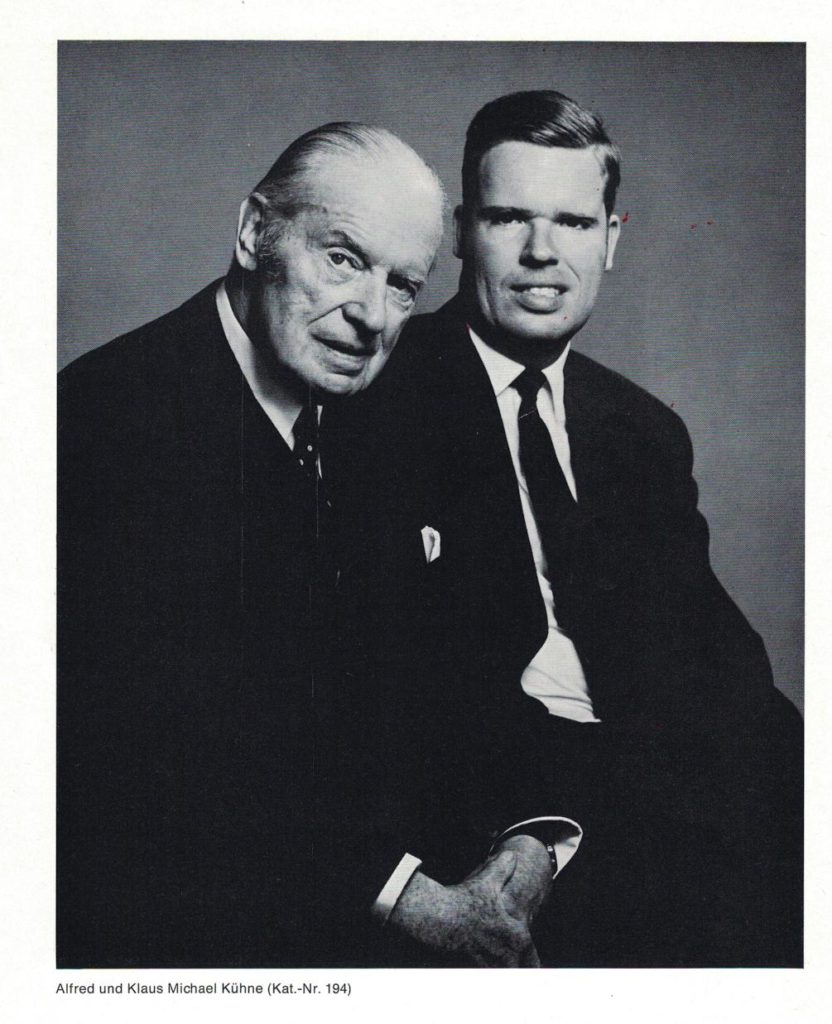

Taz Artikel vom 6. Februar 2015 von Henning Bleyl und ein Foto das wir gefunden haben im Anhang:Kühne+Nagel mauert Verwertung ohne „Relevanz“

Kühne+Nagel profitierte im „Dritten Reich“ nicht nur von der Judenverfolgung, es „arisierte“ sich auch selbst. Von alldem will das Unternehmen nach wie vor nichts wissen – sondern hält einen „kulturpolitischen Zusammenhang“ für möglich. BREMEN taz | Die große Sause, mit der der Logistik-Konzern Kühne + Nagel auf dem Bremer Marktplatz sein 125-jähriges Firmenjubiläum feierte, zieht zunehmend Kritik nach sich. Als „grenzwertig“ bezeichnete Bürgerschaftspräsident Christian Weber die weiträumige Absperrung auf dem Platz zugunsten eines von Sicherheitskräften bewachten Glaspavillons und Riesen-Trucks.

Dort stellte das Unternehmen eine opulent bebilderte Firmengeschichte dar – doch seriöses History Marketing ist etwas anderes: Dort hat sich als Standard herauskristallisiert, NS-Verstrickungen deutlich anzusprechen, um glaubwürdig am Markt kommunizieren zu können.

Das Unternehmen des Logistik-Milliardärs Klaus-Michael Kühne, als „Retter“ von HSV und Hapag-Lloyd gefeiert und für sein Sponsoring der Elbphilharmonie vom Hamburger Senat zum Professor ernannt, beharrt jedoch darauf, den Wachstumsschub von Kühne + Nagel im „Dritten Reich“ auszublenden: „Firmenintern gibt es keinerlei Dokumente zu der entsprechenden Zeitperiode“, schreibt das Unternehmen auf Anfrage der taz. Das gesamte Firmenarchiv sei 1944 verbrannt.

Um das zu widerlegen, genügt ein Blick in das Verzeichnis der Deutschen Wirtschaftsarchive: Der Bestände der Kühne + Nagel AG & Co werden dort ab 1902 mit zehn laufenden Metern angegeben: Urkunden, Akten, Protokolle, Geschäftsbücher – versehen mit dem Hinweis: „Benutzung nur mit Genehmigung der Geschäftsleitung“.

Läge die vor, erführe man genauer, unter welchen Umständen Mitinhaber Adolf Maass die Firma verließ. Deren Chronik von 1965, „Streiflichter einer bewegten Zeit“, berichtet nur, dass Maass im April 1933 ausschied, „um als Teilhaber in eine Großhandelsfirma seiner Verwandtschaft einzutreten“. Die Erwähnung der „Verwandtschaft“ verweist immerhin indirekt auf den Hintergrund: Maass war Jude.

Kühne + Nagel profitierte im „Dritten Reich“ also nicht nur durch Großaufträge im, Rahmen der „Verwertung“ jüdischen Eigentums, sondern auch durch „Arisierung“ im eigenen Haus. Maass war seit 1910 Teilhaber und baute unter anderem die Niederlassung Hamburg auf. Nach seinem Ausscheiden wurden die Brüder Alfred und Werner Kühne Alleininhaber.

Als 2006 in Hamburg-Winterhude ein Stolperstein für das Ehepaar Maass verlegt wurde, hat Ulrike Sparr in diversen Archiven nach Unterlagen gesucht. Dabei stieß sie auf die Aussagen von Adolfs Sohn Gerhard, der die Kühne-Brüder als „einflussreiche Nazis“ charakterisierte, die seinen Vater aus der Firma gedrängt hätten. Nachweisbar ist, dass Werner Kühne direkt nach Maass’ Ausscheiden in die NSDAP eintrat – mit einem jüdischen Mitinhaber wäre ihm das nicht möglich gewesen. Das Ehepaar Maass starb in Auschwitz.

Im NS-Staat ließ Kühne + Nagel seine Konkurrenten hinter sich, wobei ein direkter Draht zum Reichsfinanzminister half. Für Westeuropa erkämpfte sich die Firma ein Monopol: Fast 70.000 Wohnungseinrichtungen deportierter Familien aus Frankreich, Belgien und den Niederlanden transportierte sie nach Deutschland zu den „Judenauktionen“.

Es muss als wahrscheinlich gelten, dass Kühne + Nagel nicht „nur“ an der Verwertung von Möbeln und Alltagsgegenständen jeder Art beteiligt war, sondern auch an den Aktionen des „Einsatzstabs Reichsleiter Rosenberg“: Dieser hatte die Aufgabe, in den besetzten Ländern nach Kunstgegenständen und kostbaren Bibliotheken zu fahnden. Allein aus Paris gab es zwischen 1941 und 1944 29 Kunsttransporte, als Hauptdepot in Deutschland diente Schloss Neuschwanstein.

Dieser Kontext wird von der Firma wohl eher unfreiwillig angedeutet, in dem sie der taz erklärt: „Dass Kühne + Nagel in Möbeltransporte involviert war, ist unbestritten. Unklar ist jedoch, wer die Spedition beauftragt hatte, ob dies in einem kulturpolitischen Zusammenhang erfolgte und falls ja, ob die Durchführung wissentlich und willentlich geschah.“ Auf Nachfrage nach dem ins Spiel gebrachten „kulturpolitischen Zusammenhang“ heißt es, dieser bezöge sich auf die Möbel.

Nicht aufgearbeitet sind auch die Aktivitäten in Osteuropa. Ein Verzeichnis des „Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft in Serbien“ aus den Jahren 1943/44, das im Bundesarchiv Berlin liegt, listet Kühne + Nagel als „Lieferanten“. Was da an wen geliefert wurde, könnte in der Chronik zum 125-jährigen Firmenjubiläum berichtet werden, an der das Unternehmen eigenem Bekunden zufolge derzeit arbeitet. Dem entgegen steht allerdings die Selbsteinschätzung, dass es „der Rolle von Kühne + Nagel in diesen Zeitperioden“ – gemeint sind der Erste und Zweite Weltkrieg – „an Relevanz mangelt“

Bildunterschrift: Kamen im KZ um: Der Kühne+Nagel-Mitinhaber Adolf Maass und seine Frau Käthe. Bild: Sammlung Elsbach/Maas

. . . Adolf Maass, der jüdische Teilhaber, hatte seit 1902 das Hamburger Geschäft aufgebaut und war später – bis 1933 – sogar größter Einzeleigner der Gesamtfirma. Zusammen mit seiner Frau wurde er, vermutlich 1944, in Auschwitz ermordet. Im selben Jahr bekamen seine früheren Kompagnons, die Brüder Kühne, zum wiederholten Mal ein Gau-Diplom als „NS- Musterbetrieb“ überreicht. . . . (Henning Bleyl, taz 25. 7. 2015)