Monat: Oktober 2020

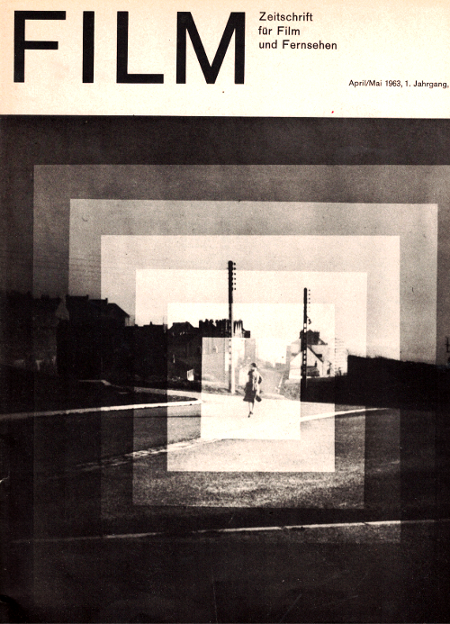

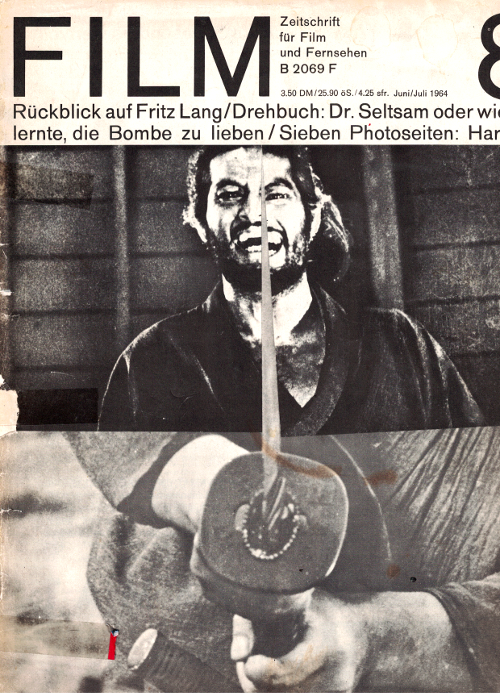

In Erinnerung an: Hans Hillmann (I) Grafiken für FILM und Filmkritik

Hans Hillmann Maske. Grafik abgedruckt in Zeitschrift Film, München

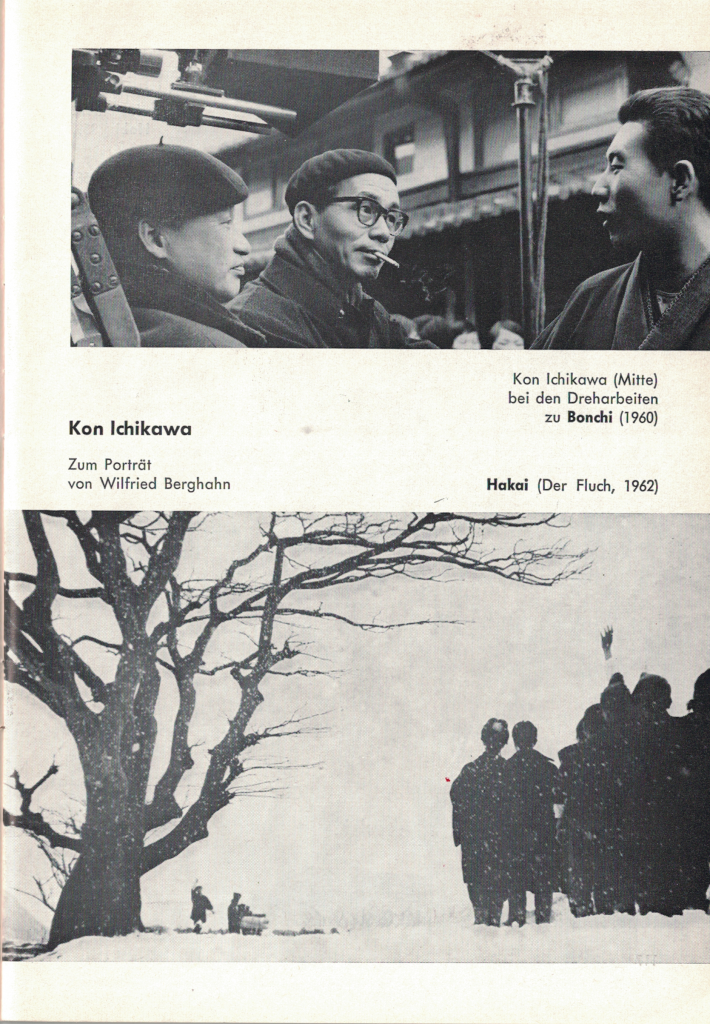

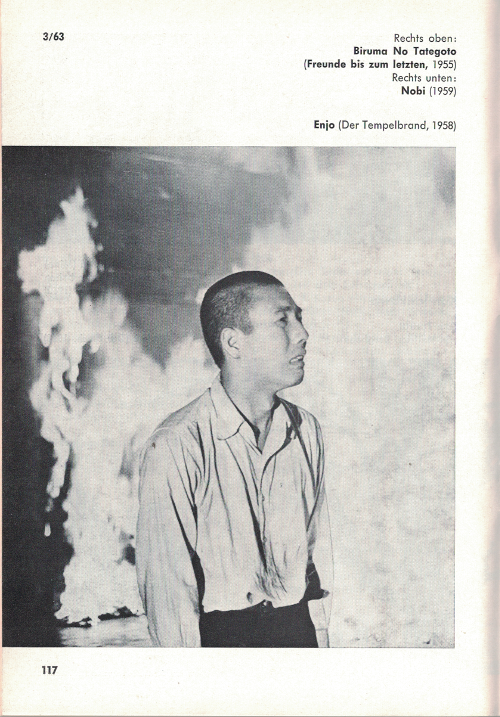

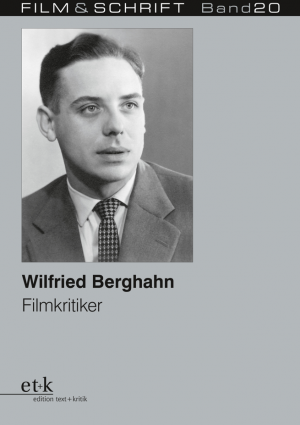

In Erinnerung an: Wilfried Berghahn (X) Text aus der Filmkritik vom März 1963 Porträt Kon Ichikawa

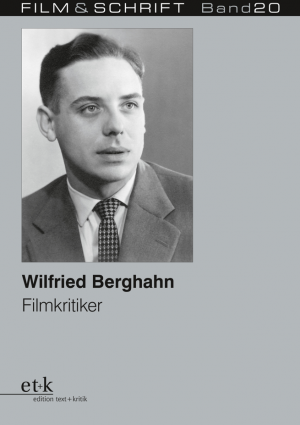

Hans Helmut Prinzler schrieb am : 03. Mai 2017 über das Buch von Michael Wedel Wilfried Berghahn Filmkritiker erschien:

Als er starb, im September 1964, war er 34 Jahre alt. Wilfried Berghahn galt damals als ein Hoffnungsträger für die Zukunft der Filmkritik. Er gab, zusammen mit Enno Patalas, die Zeitschrift Filmkritik heraus, hatte 1956 mit einer Dissertation über Robert Musil promoviert, war von 1957 bis 1960 Redakteur beim Fernsehen des Südwestfunks, plante dann interessante Buchprojekte und besuchte, meist im Zusammenhang mit Fernseh-sendungen, die großen Regisseure jener Zeit: Aleksandr Ford und Andrzej Wajda, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Francesco Rosi und Luchino Visconti, Satyajit Ray, Kon Ichikawa und Susumi Hani, Luis Buñuel und Leopoldo Torre Nilsson. Die Nachrufe auf Wilfried Berghahn im Novemberheft 1964 der Filmkritik lesen sich noch heute bewegend. Der Band 20 der Reihe „Film & Schrift“, herausgegeben von Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen, erinnert an ihn. Der Essay von Michael Wedel über Berghahn ist eine beeindruckende Würdigung der Person und des Pub-lizisten, der ja nicht nur im Bereich des Films, sondern auch der Literatur und des Theaters tätig war. In Wedels Text gibt es eine interessante Passage über Berghahns Kritik in den Frankfurter Heften an dem Buch „Der Film. Wesen und Gestalt“ von Walter Hagemann, der damals Publizistik-Professor in Münster war; zu seinen Studenten gehörten Enno Patalas und Theodor Kotulla. Die Kontroverse verrät viel über die damalige Situation der Publizistik- und Filmwissenschaft und die souveräne Position von Berghahn. Der Band dokumentiert 79 Texte von Wilfried Berghahn: 15 Essays, fünf Porträts und Gespräche, acht Berichte und Kommentare, 51 Kritiken. Die Lektüre macht noch einmal klar, was für einen großen Autoren wir damals verloren haben.

„Einer der Besten …“ Mit diesen Worten war eine Sammlung von Auszügen aus Nachrufen auf Wilfried Berghahn (1930-1964) überschrieben, die im November 1964 in der „Filmkritik“ erschien. Der promovierte Literaturwissenschaftler und anerkannte Musil-Spezialist galt zum Zeitpunkt seines frühen Todes als das intellektuelle Gravitationszentrum der fortschrittlichen deutschsprachigen Filmkritik, deren wichtigstes publizistisches Forum – die Zeitschrift „Filmkritik“ – er als Chefredakteur gemeinsam mit Enno Patalas leitete. Dort erschienen auch die meisten seiner Texte über Film, andere wurden in Kulturzeitschriften wie den „Frankfurter Heften“ oder dem „Merkur“ veröffentlicht. Kollegen verglichen die Qualität seines filmpublizistischen Wirkens mit der des ebenfalls früh verstorbenen André Bazin in Frankreich. Im Gegensatz zu dessen breit rezipierten Schriften bleiben Berghahns Essays, Kritiken und Porträts in der vorliegenden Edition noch zu entdecken.

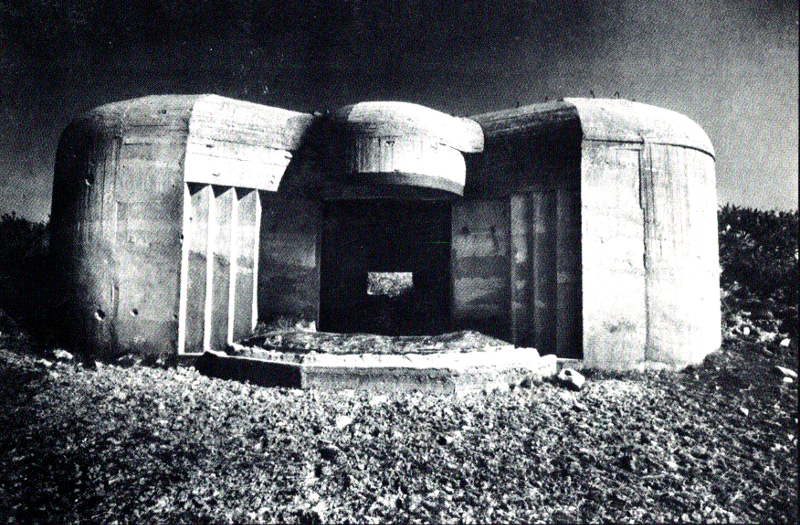

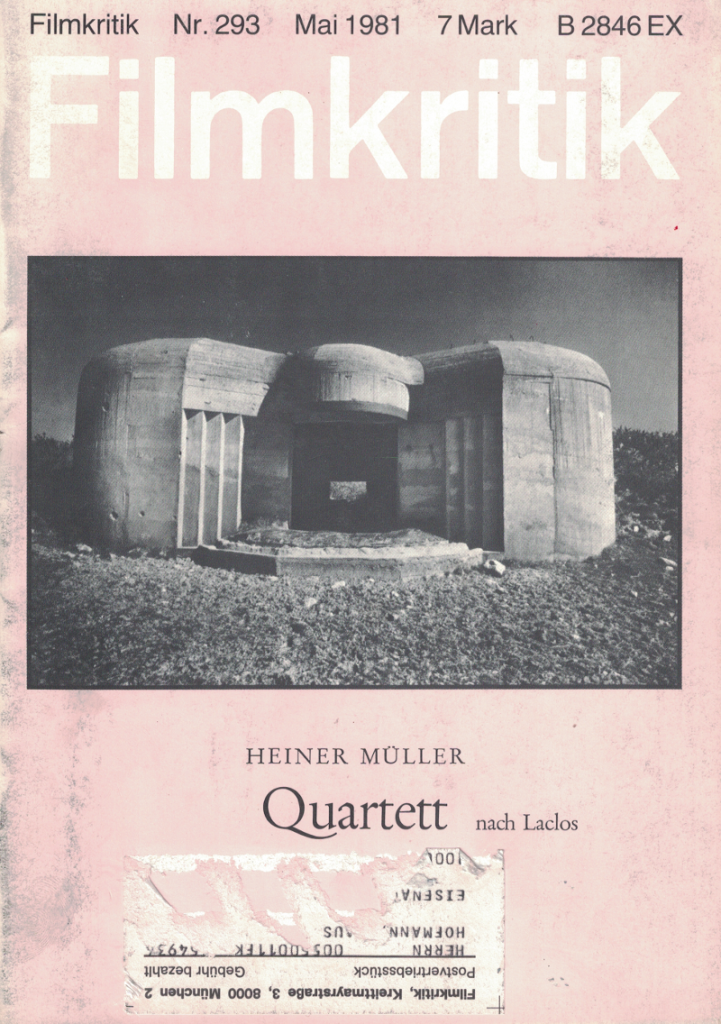

In Erinnerung an: Filmkritik. Was beim Aufräumen übrig bleibt: Der Eierschneider in der Filmkritik (Mai 1981)

Cap de la Hague

In Erinnerung an: Wilfried Berghahn (XI) in Filmkritik vom März 1962. Zwiespältiges Hollywood / Der General von Buster Keaton

Das Kino dient der modernen Gesellschaft als einer der Orte, an dem das Publikum seine Wünsche und Ängste abladen darf, damit die Filmproduzenten ihm daraus eine plausible Geschichte machen. Das ist nirgends mit größerer Perfektion geschehen als in den Vereinigten Staaten. In keinem anderen Land der westlichen Hemisphäre bieten sich die kollektiven Phantasien so klar umrissen und bis in alle Einzelheiten durchkalkuliert ihrem Publikum dar, wie in Amerika. Wo industrielle Produktion den Alltag perfekt rationalisiert hat, ist es offenbar unausbleiblich, daß auch die seelischen Spiegelungen der Nation übersichtlich konsumierbar auftreten müssen. Das amerikanische Kino ist ein Supermarkt für Gesellschaftskostüme und Charaktermasken. Es herrscht wie in den großen Kaufhallen der gleiche Überfluß an Angeboten, aber ebenso wie dort auch eine raffinierte Lenkung, die am Ende die Auswahl präzise vorschreibt.

Die anschliessende Filmkritik zu dem Film von Buster Keaton „Der General“ hat (ktl), das ist das Kürzel für Theodor Kotulla, geschrieben.

Abschrift: Zwiespältiges Hollywood

Wilfried Berghahn in Filmkritik 3/62 (März 1962)

Das Gesellschaftsbild des amerikanischen Films

Das ist, wenn man vom Standpunkt der Produktion aus betrachtet, zunächst nur ein Reflex der Herstellungsbedingungen. Eine rationelle Industrieproduktion kann sich keine völlige Freiheit der Erfindung erlauben. Sie muß mit Modellen und standardisierten Einzelteilen arbeiten. Man hat das in Amerika sehr früh erkannt. Schon in den ersten Jahren des Stummfilms begriff man, daß es rentabler ist, eine Serie aufzulegen, in der die Hauptdarsteller dieselben sind und nur die Kulissen ein wenig umgestellt werden, als immer neue Geschichten zu erfinden. Auf diese Weise entstanden sowohl Groteskfilme – das größte Beispiel ist Chaplin – wie die Wildwestserien oder Tarzans Abenteuer.

Wenn wir heute von Standardisierung des Hollywoodfilmes sprechen, meinen wir jedoch in der regel etwas anderes. Wir meinen nicht mehr immer die gleichen Stars oder Schauplätze, nicht die sichtbare Identität, sondern ge-rade die verborgene, die uns scheinbar ganz neue, nie gesehene Gesichter und Probleme auf eine Weise vorführt, daß wir nicht umhin können, uns ständig an ganz andere Filme erinnert zu fühlen, die anscheinend doch nichts mit diesem hier und jetzt zu tun haben und ihn eben dennoch – auf eine zunächst undurchschaubare Weise – zum Sekundärprodukt stempeln. Das ist ein Seriencharakter, der – außer durch gewisse technische Übereinstimmungen – durch eine immer gleiche Dramaturgie hervorgebracht wird. Natürlich kann man auch diese dramaturgische Standardisierung aufs Konto der Produktionserfordernisse schreiben. Man übersieht dann aber, daß kein Industrieprodukt, das nach festen Konstruktionsplänen angefertigt wird, sich ohne Einbuße auf dem Markt behaupten kann, wenn es nicht auch gleichbleibenden Bedürfnissen entspricht. Wir meinen deshalb: der immer gleiche Zuschnitt des amerikanischen Films ist nicht nur eine industrielle sondern eine gesellschaftliche Rationalisierung.

Sehen wir uns zunächst einige typisch amerikanische Filmmodelle an. Am besten beginnen wir von der Peripherie her, mit den beiden erfolgreichsten Schöpfungen der Hollywood-Produktion, mit dem Gangster und dem Westerner. Das sind, worauf Robert Warshow mit recht hingewiesen hat, beides Männer mit Pistolen. „Die Pistole als greifbares Objekt und die Haltung, die mit ihrem Gebrauch verbunden ist, stehen optisch und emotional im Mittelpunkt beider Filmtypen“, sagt er. Das klingt gefährlich und sieht nach einem tief verwurzelten Hang zur Gewalttätigkeit aus. Beim genauerem Zusehen zeigt sich jedoch, daß die Pistole in diesen Filmen weniger ein Instrument des Angriffs als der Selbstbehauptung darstellt. Im typischen Gangsterfilm, der als rein amerikanische Schöpfung angesehen werden muß und nicht verwechselt werden sollte mit dem Kriminalfilm, liegt sie in der Hand eines Mannes, der durch einen verhängnisvollen Makel vom normalen Leben ausgeschlossen ist und nun allein gelassen mit einer Pistole seine Haut verteidigen muß. Er ist der berüchtigte und berühmte Einzelgänger im Großstadtdschungel – gezeichnet oft durch eine Verunstaltung seines Äußeren, ein Narbengesicht etwa! – der jedermann den Kampf angesagt hat, weil er selbst von allen gejagt und schließlich auch zur Strecke gebracht wird.

Ähnlich, aber mit einem anderen Vorzeichen versehen, erzählt auch der Wildwestfilm die Geschichte vom Außenseiter. Im Mittelpunkt aller jener Filme, die sich in Vorstadtkinos der westlichen Welt eine festen Platz erobert haben, steht jedesmal ein Mann, der seine imponierende Haltung der Tatsache verdankt, daß er allein ist: von niemand abhängig als von sich selbst, niemand untertan. Natürlich kann sein Lebensraum nicht die zivilisatorisch durchforstete Großstadt sein mit ihren vielfältigen Beanspruchungen, sondern ist die weite, noch unverstellte Prärie der Vorväterzeit, in der man zum Leben nichts zu benötigen schien als ein Pferd und eine Pistole. Diese imaginäre Szenerie durchstreift der Westerner als ein einsamer Reiter. Zwar kann er Genossen haben, aber sie gehen ihn im grunde nichts an. Seine vitalen Entscheidungen muß er ohne sie treffen. Die anderen, namentlich Frauen und Leute aus den verbürgerlichten Oststaaten, verstehen ihn nicht. Oft ist sogar das formale Recht gegen ihn, niemals jedoch die Gerechtigkeit, greift er doch immer eine Sekunde später zur Pistole als sein räuberischer Gegner. Trotzdem siegt er natürlich im echten Western-Film jedesmal. Dies und die Ruhe, die er allezeit ausstrahlt, unterscheidet ihn markant von dem gehetzten Narbengesicht im Dickicht der Städte.

Beide Leitbilder sind von Mißtrauen gegen das Leben in der Gemeinschaft erfüllt. Für den Gangster ist die Gesellschaft eine Falle, der er entrinnen möchte, aber nicht kann. Für den Helden des Wildwestfilmes haben kooperative Zusammenschlüsse, wie sie ihm in Gestalt der kleinen Präriestädte entgegentreten, einen bedenklichen Geruch nach Geschäftemacherei, Korruption und bourgeoiser Langeweile. Beide rebellieren dagegen, festgelegt zu werden, soziale Funktionen ausüben zu müssen, sich in die Fron des Berufs begeben zu müssen. Beide bestehen darauf, daß man frei nur ohne Rücksicht auf andere leben kann.

Die Zuschauer dieser Filme sind jedoch Bürger, sie sind Großstädter, sie haben Berufe und Familien. Sie sind eingespannt in tausend Abhängigkeiten. Und sie fühlen sich darin unbehaglich. Dieses Unbehagen ist die Begründung beider Filmgattungen. Als zwei Seiten derselben Medaille spiegeln sie ein ideologisches Dilemma, in dem die amerikanische Gesellschaft sich befindet. Auf der einen Seite ist da die Freiheitsphilosophie, auf die die Vereinigten Staaten gegründet wurden, das Versprechen, daß in Amerika jeder nach seiner eigenen Facon leben dürfe, souverän und selbstständig. Diese Philosophie kann man nicht aufgeben, ohne sich selbst aufzugeben. Auf der anderen Seite aber steht der Zwang zu immer größerer Anpassung und Nivellierung der Ansprüche im Konsumzeitalter, steht die Notwendigkeit, sich zu organisieren, keinen Anstoß zu erregen und bei den Mitmenschen beliebt zu sein. Auf diesen Widerspruch antwortet der Westerner mit einem eskapistischen Traum. Er verdrängt die Wirklichkeit durch das Ideal von einst. In der Weite der Prärie findet er die offene Welt ohne soziale Probleme und Anpassungsschwierigkeiten. Der „goldene Westen“ ist das Gegenbild zum Dasein in der Gesellschaft.

Der Gangster dagegen, der nach langer Jagd durch die Ordnungsmächte der Gemeinschaft irgendwo in einem Mauerwinkel, umstellt von seinen Verfolgern, zusammengeschossen wird, erfüllt seine Funktion auf die umge-kehrte Weise. Er nimmt auch alle die halbbewußten Unwillensregungen seiner Zuschauer über ihr reglementiertes Leben auf, aber er führt sie nicht ins Freie, sondern läßt sie mit seiner Person unbarmherzig vernichten. Wenn er sich zuletzt geschlagen geben muß, kapitulieren mit ihm alle Aggressionsgelüste des Publikums gegen die Gesellschaft, die er vorher angezogen hat. In ihm verkörpert sich der Angsttraum vom Ausgestoßenen, den jede konformistische Gesellschaft für ihre Mitglieder bereithalten muß. Sein Tod ist ein Opfer Ritus.

In seiner reinen archetypischen Form gehört der Gangsterfilm allerdings der Vergangenheit an. Seine besten Beispiele stammen aus den Zwanziger- und den frühen Dreissigerjahren. Heute hat die totale Negation der Gesellschaft und die darauf folgende drastische Bestrafung des Außenseiters keine pädagogischen Chancen mher. Aber der Gangsterfilm hat der Hollywoodindustrie ein Thema hinterlassen, das sich nach wie vor größter Aufmerksamkeit erfreut. Es ist die Erfahrung, daß man plötzlich einsam sein kann. Sie war es, die dem Gangster die Symphatien des Publikums gesichert hatte. Die Zuschauer waren auf der Leinwand mit einem Menschen konfrontiert worden, der allein und ausgestoßen in einer feindlichen Welt stand und durch seine Existenz nachdrücklich den offiziellen amerikanischen Optimismus dementierte, alle Menschen könnten gut Freund miteinander sein. Wahrscheinlich war diese Erfahrung, daß man hoffnungslos alleingelassen sein kann in unserer Welt, mehr als die Rebellion dagegen, die eigentliche Begründung für den Erfolg des Gangsterfilmes.

Er lud zum Selbstmitleid ein. In den Vierzigerjahren, vor allem nach dem Kriege, verschwanden denn auch die aggressiven Elemente immer mehr aus dieser Filmgattung und machten Situationen Platz, in denen der Held eindeutig als unschuldiges Opfer unglücklicher Umstände oder vorsätzlicher Intrigen erschien. Das Generalthema dieser neuen Variation des alten emotionalen Schemas heißt: Unter falschem Verdacht! Die meisten Hitchcockfilme huldigen dieser Dramaturgie. Da wird zum Beispiel ein Mann verdächtigt, seine Frau ermordet zu haben. Alle Indizien sprechen gegen ihn. Seine Freunde ziehen sich von ihm zurück. Seine Nachbarn kennen ihn nicht mehr. Die Polizei terrorisiert ihn, um das Geständnis zu er-pressen. Alle Versuche, Entlastungsmaterial zu finden, schlagen fehl. Das geht solange, bis sein Widerstandswillen völlig gebrochen ist. Erst in diesem Augenblick, wenn der Mann am Ende scheint, kommt eine wunderbare Rettung durch einen Eingriff von außen in gestalt eines unbekannten Zeugen vielleicht, oder einer Frau, die gerührt durch den jämmerlichen Zustand des Helden beschließt, von sich aus Nachforschungen anzustellen. Das Happy-End ist in den Verdachtfilmen gesichert, aber was vorausgeht, ist ein Alptraum.

In einer sozialpsychologischen Untersuchung, die Martha Wolfenstein und Nathan Leites kurz nach dem Kriege anstellten, kamen sie zu dem Ergebnis, daß dieses Motiv der falschen Beschuldigung offenbar eine Projektion von Selbstvorwürfen ist, die sich die nur mangelhaft angepaßten Mitglieder einer auf perfekten Konformismus bedachten Gesellschaft machen. Viele Amerikaner scheinen das Gefühl zu haben, daß sie der Norm, die ihre Umwelt ihnen setzt, nicht genügend entsprechen. Sie beargwöhnen sich deswegen selbst. Sie befürchten, irgendetwas sei mit ihnen nicht in Ord-nung. Jedenfalls sehen sie, daß es ihnen nicht gelingt, sich ihren Nachbarn und deren Standards so vollkommen anzugleichen, daß sie als die große Familie erscheinen können, als die die amerikanische Nation sich verstanden wissen möchte. Man entdeckt, daß man nicht bei jedermann beliebt sein kann, daß man nicht die ganze Welt zu Freunden haben kann und sucht für die Unsicherheit, die aus dieser Erfahrung entsteht, auf der Leinwand ein Modell, das einen tröstet. Die Geschichte vom falschen Verdacht der anderen gibt diesen Zuschauern die Möglichkeit, sich unverstanden zu fühlen und die Schuld daran den „Nachbarn“ aufzubürden.

Es ist in diesem Zusammenhang recht aufschlußreich, daß in amerikanischen Filmen die Exekutivorgane der Gesellschaft, etwa die Polizei oder die Behörden, wenig Symphatie genießen. Zwar werden sie nicht so eindeutig wie in französischen Filmen zu Handlangern der Unterdrückung, zu Feinden des Individuums erklärt, aber sie genießen bei weitem nicht die untertänige Verehrung, die der deutsche Film ihnen zollt. Wenn in einem ameri-kanischen Film die Polizei auftritt, erweisen sich ihre Anstrengungen in der regel als der Sache, um die es geht, nicht angemessen. Entweder verfolgt sie zu lange falsche Spuren, oder es gelingt ihr nicht, ihren Machtapparat richtig einzusetzen. Die meisten Beamten sind rüde und bedenklich verständnislos – besonders am Anfang der Untersuchungen. Manchmal sind sie selbst gegen Korruption nicht gefeit. In Lustspielen wirken sie begriffsstutzig. Jedenfalls tut der Einzelne gut daran, sich nicht auf sie zu verlassen. Wer seine Haut verteidigen muß, wer einen Angreifer unschädlich machen muß, arbeitet besser auf eigene Faust. Am Schluß werden die Behörden und Gerichte zwar immer auf einer Seite sein, sie werden ihre Irrtümer einsehen und dem Guten zu Siege verhelfen, aber ohne Privatinitiative – das steht fest – würden sie es nicht weit gebracht haben.

Typisch zum Beispiel ist, daß in der „Faust im Nacken“, wo die Verbrechen einer korrupten Gewerkschaft angeklagt werden, am Ende, wenn die Tatbestände gerichtsnotorisch geworden sind, nicht – wie in jedem Rechtsstaat selbstverständlich wäre – die Justiz eingreift und den Gangstern den Prozeß macht, sondern Marlon Brando seine Feinde im Faustkampf vernichten muß. Das ist filmwirksamer und entspricht mehr der amerikanischen Ideologie des „hilf dir selbst“! Im grunde glaubt der amerikanische Film nicht an die Verläßlichkeit der staatlichen Ordnung. In entscheidenden Krisensituationen erscheint ihm selbst die Demokratie als haltlos.

Man erinnere sich an „High Noon“, an jene Szenen, in denen Gary Cooper die Bürger einer Stadt zum Widerstand gegen die Gangster aufruft und nur ab-weisende Mienen und verschlossene Türen findet. Wenn nicht er sich aufge-rufen fühlte – ganz allein gelassen nur mit einer Pistole in der Hand – dem Unheil entgegenzutreten, würde sich niemand finden, die Freiheit, von der man so gerne profitiert, auch zu verteidigen. „High Noon“ entstand während des Koreakrieges.

Der amerikanische Film treibt mit der Tat des Einzelnen seinen größten Kult. Das ist von der liberalistischen Gesellschaftstheorie her gut verständlich. Die bildhaften Modelle dafür, die der Film braucht, sind jedoch vor-industriell. Sie stammen aus der Zeit der Kolonisation. Hollywoods Drehbuchautoren und ihr Publikum leben mit einem beachtlichen Teil ihrer Leitbilder immer noch in der Zeit, da die Wagen der Siedler von den atlantischen Neu-Englandstaaten aus nach Westen rollten, um einen unabsehbaren Kontinent in Besitz zu nehmen. Damals, als es keine Grenzen zu geben schien, vor denen man hätte halt machen müsen, entstand das Lebensgefühl, das der amerikanische Film auch heute noch, in einer ganz an-deren Situation reproduziert. Die große Landnahme selbst dient immer wieder als Filmthema. Ihre Dramaturgie besteht aus der Häufung von Situationen, die dem Zuschauer das erregende Gefühl permanenter Grenzüberschreitung vermitteln. Da ist zum Beispiel ein Fluß, der den Vordringenden den Weg versperrt, bis sie ihn in einem grandiosen Übersetzmanöver bezwingen. Da ist immer wieder ein Berg, den die Reiter mühsam erklimmen müssen, bis sie dann oben stehen und eine neue Ebene sich vor ihnen ausbreitet. Aber da ist auch heute der Düsenjägerpilot, der die Schallmauer durchbricht, der Weltraumflieger, der zu anderen Planeten startet und überhaupt der Held der Technik, der der Erfahrung neue Welten erschließt. In solchen Bildern und Figuren bestätigt der Film seinen Besuchern jedesmal aufs neue, daß nichts sie einengt und alle Hindernisse überwunden werden können.

Solange es nur um die einsamen Helden der Prärie oder die technischen Übermenschen der Science fiction geht, solange nur im wilden Westen Verhandlungen verachtet und und einsame Beschlüsse gefeiert werden, mag man die gesellschaftlichen Konsequenzen dieses Leitbildes noch für relativ unbedeutend halten. Die Hollywoodproduktion muß ihren Zuschauern je-doch den Glauben vermitteln, daß die omnipotenten Idealfiguren der Ver-gangenheit und der Utopie auch in der Wirklichkeit Lebensberechtigung haben. Davon lebt das amerikanische Selbstbewußtsein. Das Leitbild vom harten Kämpfer „on the frontier“ findet sich deshalb im sozialkritischen Reißer wieder und wird vor allem gerne auf Kriegsfilme übertragen. Das führt dazu, daß ein großer Teil der Filme über den zweiten Weltkrieg oder Korea offen Partei ergreift für radikale Militärs, die die gemäßigten Wei-sungen ihrer Kommandostellen in Washington oder überhaupt im Hinterland, wo nach Meinung dieser Filme allzu viele Leute sitzen, die von der rauhen Wirklichkeit „Draußen“ keine Ahnung haben, mit Erfolg zu über-spielen versuchen. Zur Zeit des Koreakrieges, als Präsident Truman den General Mc Arthur absetzte, weil er China mit Atombomben in die Knie zwingen wollte, waren fast alle Kriegsfilme aus Hollywood auf Seiten des Generals. Das ist heute bei Themen des kalten Krieges gegen die Sowjetunion nicht anders. Selbst Filme, die sich kritisch mit der amerikanischen Armee auseinandersetzen – typische Beispiele dafür: „Verdammt in alle Ewigkeit“ oder „Die Meuterei auf der Caine“ – erweisen sich am Ende als Loblieder auf die harten Kämpfer. Gewisse Bedenken der Zivilisten und der Intellektuellen mögen berechtigt sein, sagen diese Filme, aber letzten Endes sind sie bedeutungslos. Der Mann an der Front, mag er nun Sheriff in einem kleinen Prärienest sein oder Düsenjägerpilot in Korea, hat immer mehr recht als der Kritiker. Leute mit Bedenken sind unzuverlässig.

Intellektuelle sind überhaupt unbeliebt in den meisten amerikanischen Filmen. Sie können nur nützlich sein, wenn sie brav im Hintergrund bleiben und sich in die wichtigen Fragen nicht einmischen. Man sieht sie als Manager eines großen Boxers, als Presseagent eines Volkshelden oder Unternehmers, als Anwalt eines unschuldig Angeklagten, als Ordonanz oder Pfarrer. Auf solchen Posten sind sie für manche Arbeiten brauchbar. Die moderne Gesellschaft ist leider so kompliziert, daß die Helden sich nicht mehr allein zurechtfinden. Aber gut ist das nicht. Besser wäre, man brauchte die Schriftgelehrten nicht. Sie machen bestimmt Fehler. An den empfindsamen Höhepunkten der Filme begreifen sie ihren Helden (und Arbeitgeber) nicht. Beschämt stehen sie dann später da, wenn sich herausstellt – was mit Sicherheit geschieht! – daß sie zu kleingläubig waren.

Nur in Lustspielen dürfen Intellektuelle rundweg symphatisch sein – freilich ein bißchen so wie Kinder! Man kann sie ja nicht ganz ernst nehmen. Doch man findet sie nett. Sie sind so weltfremd; ganz das rechte Objekt dafür, daß eine Frau kommt und sie um den Finger wickelt! Intellektuelle (und natürlich auch Künstler) sind in diesen Filmen ein Sonderfall der allgemeinen Spezies „Mann“. Und die wirkt, wenn sie keine heroischen Kostüme trägt, leicht lächerlich.

In amerikanischen Unterhaltungsfilmen herrscht das Matriachat. Die Welt des Mannes ist die Prärie und der Krieg, die Unterwelt und das Abenteuer außerhalb der Grenzen des Alltags. Aber wenn er nach Hause kommt, regiert die Frau. Nur beim ersten Kennenlernen des Mädchens, das er später heiraten wird, erlaubt der amerikanische Film dem Manne noch eine gewisse Initiative – obwohl es auch eine ganze Reihe Filme gibt, in denen die Frau den Kontakt herstellt. Sobald jedoch die ersten Blicke getauscht sind und die erste Verabredung hergestellt worden ist, diktiert behutsam aber nachdrücklich die Frau die weiteren Spielregeln. Sie gibt die Stichworte, auf die der Mann einen Reim zu finden versucht. Dabei tut er sich am Anfang meistens schwer. Er schätzt die Situation falsch ein. Daraus ergeben sich die Verwicklungen, die das Spiel reizvoll machen. Dann kommt der Augenblick, in dem die Frau einen Moment lang die Übersicht verliert und ihrerseits Fehler macht. Aber inzwischen hat der Mann etwas gelernt – die Männer im amerikanischen Film lernen sehr gut! – und am Ende fühlt er sich als Sieger, doch der Zuschauer amüsiert sich, weil er weiß, wer in Wahrheit die Fäden gezogen hat. Der Mann erscheint im amerikanischen Unterhaltungsfilmen als ein in Sachen Liebe und Ehe unselbstständiges Wesen, das der Anleitung bedarf. In Extremfällen muß sogar der Psychoanalytiker nachhelfen.

Einige Beobachter haben nach dem Kriege gemeint, dieses Schema sei eigentlich überholt; es werde sich wahrscheinlich unter dem Einfluß europäischer Leitbilder, die zu studieren die amerikanischen Soldaten Gelegenheit hatten, auflösen. Doch das Gegenteil ist eingetreten. In neueren Filmen läßt sich sogar eine Ausweitung des Herrschaftsbereiches der Frau feststellen. Während der Zwanziger- und Dreißigerjahren wenigstens der berufliche Bereich eine Domäne des Mannes blieb, in der er beweisen konnte, daß er tatkräftig und erfolgreich war, häufen sich in den letzten Jahren Filme, in denen der Mann vor erheblichen Schwierigkeiten im Büro und in der Öffentlichkeit steht, die er nur durch entschlossene Eingriffe seiner Frau zu überwinden vermag. Ein bekanntes Beispiel dafür ist „Der Mann im grauen Flanell“.

Natürlich ruft die Initiative der Frauen, die zum Chef gehen, um ihm die Qualitäten ihrer Männer klarzumachen, oder die selbst in die Branche ein-steigen und ihren Mann aus der Patsche ziehen, männlichen Widerstand hervor. Es kommt zu familiären Szenen, die Männer fühlen sich gedemütigt. Am Ende zeigt sich jedesmal, daß die Frauen es ja gut gemeint haben und das ihr Eingreifen die einzige Möglichkeit war, den Mann zu neuen Taten zu provozieren. Das Berufsleben, sagen diese Filme, ist komplizierter geworden. Die Anpassungsschwierigkeiten nehmen zu. Ein Mann allein verrennt sich da sehr leicht. Oder er wird träge und läßt sich gehen. Da ist es gut, wenn er eine Frau hat, die ihm auch außerhalb des Hauses zur Seite steht. Sie soll ja nur seine männliche Halsstarrigkeit ein bißchen korrigieren oder ihm wieder auf die Sprünge helfen.

Das Gesellschaftsbild des amerikanischen Films wird von einem Zwiespalt zerrissen. Hollywoods Drehbuchautoren stehen vor der Aufgabe, ihrem Publikum einerseits den Glauben zu erhalten, die Welt sei offen und die Menschen ehrlich, für einen richtigen Mann gebe es keine ernsthaften Hindernisse, jeder seines eigenen Glückes Schmied. Andrerseits jedoch müssen sie Erklärungen für die Mißerfolge ihrer Kunden finden. Sie müssen mit der Tatsache fertig werden, daß ihre Zuschauer Enttäuschungen erleben, daß sie, wenn sie aus dem Kino kommen, keine Pferde besteigen und in die Weite reiten können, sondern sich in den Straßenverkehr eingliedern, nett zu ihren Nachbarn sein und sich hüten müssen, ihre Vorgesetzten zu brüskieren. Einerseits muß der Film zeigen, daß der american way of life unwiderstehlich ist, andrerseits kann er nicht darüber hinwegtäuschen, daß viele Leute in der Welt das nicht einsehen wollen und in allem ernst meinen, sie hätten bessere Vorstellungen vom richtigen Leben. Die Leitbilder des amerikanischen Films spiegeln dieses Dilemma. Sie tendieren immer mehr auf die Formel zu: den Kuchen essen und ihn gleichzeitig behalten. Das ist ihre Lösung! Martha Wolfenstein und Nathan Leites haben diesen Trend bereits an erotischen Wunschvorstellungen des amerikanischen Kinos im einzelnen analysiert. Sie stellten fest, daß die weiblichen Hauptfiguren in beinahe allen Hollywoodfilmen nach dem Schema „Gut und Böse in einer Person“ konstruiert sind. Der Hollywoodstar soll erotisch attraktiv sein. Das kann er nur, wenn seine Weiblichkeit zu Schau gestellt werden darf, wenn gezeigt wird, daß er Erfolg bei Männern hat, wenn er in zweideutigen Situationen erscheint. Gleichzeitig soll die Frau im Film jedoch unberührt und treu sein, nur einen, den Helden, wahrhaft lieben. Damit diese Rechnung aufgeht, müssen alle Kniffe der Dramaturgie angewandt werden. Die wichtigste Leistung des Drehbuchautors besteht darin, zunächst den Anschein der Unmoral zu erwecken und dann doch einen Weg zu finden, damit strahlend sich die Reinheit der Heldin enthüllen kann.

Nach dem selben Modell wird im Hollywoodfilm die Gesellschaft porträtiert. Es werden zunächst anscheinend unlösbare Konflike, Verbrechen sogar, Korruption und fragwürdige politische Machenschaften vor dem erschreckten Publikum ausgebreitet, das seine schlimmsten Befürchtungen bestätigt meint. Dann aber kommt die Wendung. Es zeigt sich, daß alles halb so schlimm ist. Unter denen, die Böses tun, ist bestimmt immer einer, der gar nicht weiß, was geschieht. Ihm fallen plötzlich die Schuppen von den Augen, worauf er mit ungebrochener Energie, wie sie nur dem wahren Helden eigen ist, die Ordnung wiederherstellt. An dieses Schema glaubt der amerikanische Film. Es ist ein Mechanismus höherer Art, gleichsam eine nur noch theologisch zu erklärende Verheißung. Ohne diesen Glauben, daß das Übel nie ein endgültiges Übel sein kann, ist ein Film kein amerikanischer Film.

Wilfried Berghahn im März 1962. Abgedruckt in der Filmkritik.

Hans Helmut Prinzler schrieb am : 03. Mai 2017 über das Buch von Michael Wedel Wilfried Berghahn Filmkritiker erschien:

Als er starb, im September 1964, war er 34 Jahre alt. Wilfried Berghahn galt damals als ein Hoffnungsträger für die Zukunft der Filmkritik. Er gab, zusammen mit Enno Patalas, die Zeitschrift Filmkritik heraus, hatte 1956 mit einer Dissertation über Robert Musil promoviert, war von 1957 bis 1960 Redakteur beim Fernsehen des Südwestfunks, plante dann interessante Buchprojekte und besuchte, meist im Zusammenhang mit Fernseh-sendungen, die großen Regisseure jener Zeit: Aleksandr Ford und Andrzej Wajda, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Vittorio De Sica, Francesco Rosi und Luchino Visconti, Satyajit Ray, Kon Ichikawa und Susumi Hani, Luis Buñuel und Leopoldo Torre Nilsson. Die Nachrufe auf Wilfried Berghahn im Novemberheft 1964 der Filmkritik lesen sich noch heute bewegend. Der Band 20 der Reihe „Film & Schrift“, herausgegeben von Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen, erinnert an ihn. Der Essay von Michael Wedel über Berghahn ist eine beeindruckende Würdigung der Person und des Pub-lizisten, der ja nicht nur im Bereich des Films, sondern auch der Literatur und des Theaters tätig war. In Wedels Text gibt es eine interessante Passage über Berghahns Kritik in den Frankfurter Heften an dem Buch „Der Film. Wesen und Gestalt“ von Walter Hagemann, der damals Publizistik-Professor in Münster war; zu seinen Studenten gehörten Enno Patalas und Theodor Kotulla. Die Kontroverse verrät viel über die damalige Situation der Publizistik- und Filmwissenschaft und die souveräne Position von Berghahn. Der Band dokumentiert 79 Texte von Wilfried Berghahn: 15 Essays, fünf Porträts und Gespräche, acht Berichte und Kommentare, 51 Kritiken. Die Lektüre macht noch einmal klar, was für einen großen Autoren wir damals verloren haben.

„Einer der Besten …“ Mit diesen Worten war eine Sammlung von Auszügen aus Nachrufen auf Wilfried Berghahn (1930-1964) überschrieben, die im November 1964 in der „Filmkritik“ erschien. Der promovierte Literaturwissenschaftler und anerkannte Musil-Spezialist galt zum Zeitpunkt seines frühen Todes als das intellektuelle Gravitationszentrum der fortschrittlichen deutschsprachigen Filmkritik, deren wichtigstes publizistisches Forum – die Zeitschrift „Filmkritik“ – er als Chefredakteur gemeinsam mit Enno Patalas leitete. Dort erschienen auch die meisten seiner Texte über Film, andere wurden in Kulturzeitschriften wie den „Frankfurter Heften“ oder dem „Merkur“ veröffentlicht. Kollegen verglichen die Qualität seines filmpublizistischen Wirkens mit der des ebenfalls früh verstorbenen André Bazin in Frankreich. Im Gegensatz zu dessen breit rezipierten Schriften bleiben Berghahns Essays, Kritiken und Porträts in der vorliegenden Edition noch zu entdecken.

In Erinnerung an: Filmkritik. Was wir schon immer mal wissen wollten: Die Filmkritik erklärt es uns: Warum die Filmkritik teurer geworden ist. Im Januar Heft von 1981 (und auch im November 1979, allerdings nicht so umfassend wie es später geschah!

Drei oder vier Dinge, die ich von ihnen weiss

PDF Drei oder vier Dinge, die ich von ihnen weiß 2 (Zeichen19.825)

Meine Mutter:

Annelise, Maria, Elsa Meyer, geb. Hirte geboren am 27. Oktober 1904, gestorben am 20. Oktober 1987. Letzte Wohnanschrift: Hütten/Ecke Peterstrasse.

Mein Vater:

Rudolf Heinrich Meyer, geboren am 24. Januar 1904 in Hamburg Bergedorf, gestorben am 27. August 1979 in Hamburg. Letzte Wohnanschrift: Dorotheenstr. 184 a in 2000 Hamburg 39, Winterhude.

Meine Oma (1) (die Mutter von Annelise): Dora, Charlotta, Amalie Hirte geb. Eikens, geb. am 19. Juli 1862 in Hannover, gest. am 10. Mai 1907 an den Folgen eines Unfalls in Hamburg. Letzte Wohnanschrift: Steinstrassen Passage 1, Nummer 29, Haus 8.

Mein Opa (1) (der Vater von Annelise): Eduard, Ernst, Hermann Hirte, geb. am 12. Mai 1861 in Hannover. Gest. am 16. August 1934 in Hamburg. Von Beruf: Maurer. Später Maurermeister. Noch später: Architekt. Letzte Wohnanschrift: Bethesdastrasse 36 (Hamburg Borgfelde). (Die Angaben stammen aus den Adressbüchern von Hamburg).

Das Ehepaar Hirte hatte zehn Kinder.

Meine Mutter: Annelise, Maria, Else Hirte war die jüngste Tochter der Familie Hirte. Die älteste Tochter hieß Maria, Anna, Sofie, Louise Hirte. (Annelise ist das Kind im Kinderwagen. Aufnahme 1905. Die anderen vier Kinder sind bereits älter)

(Viele Kinder, viele Vornamen). Maria ist am 30. Januar 1884 geboren, gestorben am 03. Januar 1974.

Die Namen der restlichen Hirte Kinder und die Reihenfolge ihres Erscheinens sind unsicher. Nur eine zehn Jahre ältere Schwester ist sicher. Sie hat nur zwei Vornamen: Leoni, Dorothea Hirte ist geboren am 10. Januar 1894 und gestorben am 28. Juli 1943 um 1.00 Uhr und 40 Minuten in Hamburg, „daselbst in Folge Fliegerangriffe gefallen.“ wie ich der Todesurkunde entnehmen konnte.

Letzte Wohnanschrift von Leonie Eikens, geb. Hirte: Eiffestrasse 505.

Zwei Söhne von ihr habe ich noch kennengelernt: Ihren Sohn Wolfgang (Wölfi) Eikens und seinen Bruder Karl Hermann Eikens. Wölfi war gerade 17 geworden und machte eine Lehre zum Autoschlosser, als ihn 1942 der Führer nach Russland schickte. Als seine Mutter 1943 “in ihrer Wohnung gegrillt wurde“, wie Wölfi sich auszudrücken pflegte, “sind mir bei Stalingrad die Füße abgefroren“ (Seine Füße hatten eine ganz glatte Haut). Der Führer hatte vergessen, seinen Kindersoldaten (volljährig wurde man erst mit 21 Jahren) Winterkleidung mitzugeben. Hatte sich was mit Blitzkrieg.

Die Kindheit meiner Mutter Annelise war schwierig. Wie schwierig, hat sie ihren Kindern oder Enkelkindern nie erzählt. Ihre Mutter war schwanger und ist beim Gardinenaufhängen in der Wohnung von der Leiter gefallen. Sie hatte eine Fehlgeburt. Sie soll im Krankenhaus verblutet sein. Annelise ist zwei Jahre alt, als ihre Mutter stirbt. Ihr Vater, mein Opa, war ein Hallodri. Darunter konnte ich mir als Kind nichts vorstellen. Was sie damit meinte, erfuhren wir erst viel, viel später. Es stellte sich heraus, dass mein Opa (1) (ihr Vater) schon lange eine Geliebte hatte, der er erzählt hatte, er habe drei volljährige Kinder. Das Gegenteil ist der Fall. Sieben seiner Kinder sind unter 21 Jahre alt, als seine Frau von der Leiter fällt. Die älteste Schwester von Annelise, Maria Else Hirte, ist bei dem Tod der Mutter dreiundzwanzig Jahre alt. Wir nannten sie Tante Ria. Tante Ria hat ihrem Enkel erzählt, dass die Familie Hirte oft umgezogen ist. Damals gab es das Ritual, dass neue Häuser zunächst von armen Familien “trocken gewohnt wurden“. Hermann war Maurer.

Immer, wenn ein Haus fertig war, zog die Familie in eine dieser feuchten Wohnungen zum “Trocken wohnen.“ Die Trocken-Wohn-Miete war günstig. Wenn die Wohnung nach zwölf Monaten trocken war, zogen sie in die nächste Feucht-Wohnung um. Als meine Mutter 1904 geboren wurde, wohnte die Familie Hirte in der Steinstraße 129. Die Anschrift führt leicht zur Verwirrung. Es gibt sie nicht, die Steinstraße 129. Vielmehr handelt es sich um die Strasse: Steinstrassenpassage Nr. 1, Haus Nummer 29, im Hinterhof Haus 8. Die Steinstrassen Passage ist heute an der selben Stelle wie 1904. In der Nähe vom Großneumarkt.

Das Vorderhaus Nummer eins steht noch. Die Hinterhäuser sind bombardiert oder abgerissen worden. Als Annelise 1904 geboren wird, wohnt Familie Hirte die Wohnung im ersten Stock “trocken“. Berufsangabe von Hermann Hirte im Adressbuch: “Mauermeister“. 1909 wird eine andere Wohnung “trocken“ gewohnt: In der Barmbeckerstr. 191. Ein Neubau, dicht am Winterhuder Marktplatz.

Opa (1) Hermann gibt die kleinen Hirte Kinder in Pflegefamilien. Annelise ist die jüngste. Dort geht es ihr nicht gut. Die Pflegefamilien nehmen die Kinder nur, weil sie das Geld, das dafür gezahlt wird, dringend brauchen. Die Kinder finanzieren den armen Familien den Lebensunterhalt.

Am 30. März 1912 heiratet Annelises Vater wieder und zieht in die neue Wohnung Eilbecker Weg 204. Die Auserwählte heißt Auguste Bieling. Als Auguste Bieling – Auguste Hirte – wird, ist sie ein Jahr und einen Monat jünger als Hermanns älteste Tochter Maria. Auguste Bieling ist am 23. Februar 1883 geboren. Maria Hirte ist am 30. Januar 1884 geboren. In der neuen Ehe werden von 1912-1920 vier weitere Kinder gezeugt. 1913 zieht die Familie Hirte (die Zusammensetzung dieser Familie ist unklar) in die neue (feuchte) Wohnung in der Himmelstrasse 26. Ob Annelise in dieser Zeit Kontakt zu ihrem Vater hatte, blieb ihr Geheimnis.

Sie spricht darüber nie. Auch zu den Enkelkindern kein Wort. Es scheint so, als sei der Kontakt abgebrochen oder gar nicht erst entstanden. Auch Tante Ria verliert kein Wort darüber.

Maria Hirte ist Verkäuferin in einem Schokoladengeschäft. 1910 gibt es das Chocoladengeschäft von Reese & Wichmann am Jungfernstieg 12. Das wäre so eine Möglichkeit. Passend in der Hamburger Innenstadt. Da gibt es einen jungen Mann, der sehr oft Chocolade kauft. Maria merkt bald, der Mann kommt gar nicht wegen der Schokolade, sondern wegen ihr. So viel Schokolade kann ein Mensch alleine gar nicht essen.

Der Mann heisst Otto Averdieck. Otto ist Rechtsanwalt. Seine Kanzlei betreibt er in der Mönckebergstrasse 18. Fleißig ist er auch. Die Sprechzeiten seiner Kanzlei sind im Adressbuch angegeben. Werktags von 9.00 bis 5.00 Uhr und Sonntags von 9.00 – 2.00 Uhr.

Ob es Liebe auf den ersten Blick ist und bei wem, ist nicht überliefert. Otto ist am 16. Februar 1881 geboren und wohnt in einer Wohnung in dem Haus seiner Eltern in der Bassinstrasse 12 in Uhlenhorst. 1912 verkaufen die Eltern das Haus in der Bassinstrasse 12, um eines in der Petkumstrasse 17 zu kaufen. Das ist eine Ecke weiter. Das Haus gibt es nicht mehr. Es wurde im Krieg zerstört. (nicht im ersten, sondern im zweiten)

Als im August 1914 der Erste Weltkrieg beginnt, den man erst nach dem Beginn des zweiten Weltkrieges nummeriert, ist Otto 33 Jahre alt. Otto ist kriegsbegeistert wie alle anderen. Seine Eltern leben ihren Standesdünkel. Sie halten sich für etwas Besseres und sind gegen die Verbindung ihres Sohnes mit Maria Hirte. Sie ist ja nur die Tochter eines Maurermeisters.

Otto ist das offensichtlich Wumpe.

1916 ist Maria Hirte schwanger und Otto überlässt ihr seine Wohnung in der Petkumstrasse 17, während er in Frankreich fleißig Franzosen abschießt. Seine Eltern, denen das Haus in der Petkumstrasse 17 gehört, wohnen im selben Haus. Jeden Tag wird Maria von ihnen daran erinnert, das der Sohn etwas Besseres, als die Tochter eines Maurers verdient hätte.

Am 8. April 1916 wird Otto, Leonhard geboren. Wie alle unehelichen Kinder erhält das Kind den Nachnamen der Mutter: Hirte. Selbst der Bruder, Rudolf Averdieck, der am 21. März 1920 geboren wird, weiß davon lange Zeit nichts. Der kleine Otto erhält den Nachnamen Averdieck erst, nachdem das Paar 1918 offiziell beim Standesamt geheiratet hat.

Meine Mutter – Annelise – ist dreizehn Jahre alt, als ihre Schwester Maria sie zu sich nach Hause holt. Bis 1926 wohnen die Averdiecks in der Allee 239 in Altona. In der Strasse Allee 239 steht ein hässlicher schwarzer Kasten, in dem sie ihre erste Wohnung hatten, erzählt Tante Ria ihrem Enkel Ulrich Graumann, und der erzählt es mir nach ihrem Tod am 30.01.1974- Jahrzehnte später.

1980 bekommt die Strasse Allee einen neuen Vor- und Nachnamen und heisst jetzt Max Brauer Allee. Die Max-Brauer-Allee wird bis zum Altonaer Rathaus verlängert. Sicher ein Grund, warum ich den hässlichen schwarzen Kasten in der Max Brauer Allee nicht gefunden habe. Tante Ria meidet nach dem 2. Krieg die Viertel, in denen sie früher einmal gewohnt hatte. Vor allem, weil sie nichts mehr wiedererkennt, wie sie mir erzählt hatte. Es ist alles anders, als es früher einmal war. Nur Bergedorf ist irgendwie gleich geblieben.

Stolz berichten Erwachsene uns Kindern, das in Bergedorf nur eine einzige Bombe gefallen ist. Einige glauben sogar zu wissen, dass es so ist, weil in Bergedorf das Eisenwerk – Bergedorfer Eisenwerk – einem schwedischen Besitzer gehört. Und mit den Schweden möchten es sich weder die Engländer noch die Amerikaner verderben, so behaupten die Erwachsenen.

Jedenfalls taucht mein Opa (1) Hermann ab und niemand hat Kontakt mit ihm. In der Familiengeschichte ist er wie ein schwarzer Fleck, den man am liebsten wegradieren würde. Gäbe es doch einen Opa Radierer, man würde ihn sofort nutzen. Manchmal ist er, wenn sein Name überhaupt genannt wird, nur Opa (1) -das Schwein- . Ein bisschen Neid ist bei den Männern auch dabei. Dass eine 23 jährige Frau sich mit einem 45 jährigen, einem uralten Mann, einlässt.

1927 zieht die Familie Otto Averdieck nach Bergedorf, wo sie im Schlebuschweg 28 ein Haus gekauft haben. Im Grundbuch eingetragen ist Averdieck, Otto. Zwei Jahre wohnt auch meine andere Oma (2), Marie Meyer, in diesem Haus im Schlebuschweg 28. Ein Haus mit drei Stockwerken, in dem vier Familien und einige Einzelpersonen wohnen. Das Haus hat die Jahrzehnte überstanden. Eine der ausgebombten Familien, die hier zwangsweise untergebracht wurde, will nach dem Krieg gar nicht wieder ausziehen. Aber kein Problem. Otto ist Anwalt.

Im obersten Geschoss, in der Mansarde im Dach, wohnte in einem Zimmer noch eine Schwester meiner Mutter. Wir nannten sie Tante Buddy. Sie verließ selten das Bett. Und wenn, dann nur um neue Zeitschriften zu kaufen. Den Eindruck hatte ich. Die neuen Zeitschriften mochten alle Jungs gern. Eine hieß Praline. Die erinnere ich noch. Dort wurden Frauen abgebildet, meist wenig bekleidet. Manchmal konnte man auf halb verdeckte Busen gucken. Ich erinnere noch, dass es immer etwas streng in ihrem Zimmer roch. Das mag daran gelegen haben, dass das Zimmer im Dachgeschoss keinen Wasseranschluss hatte. Tante Buddy hatte nur eine Schüssel, in der sie sich waschen konnte. Aber wegen der vielen Vorteile hat uns Kinder das nicht weiter gestört. Es ging immer die Legende, dass sie einen Mann geheiratet hätte, der ziemlich früh im ersten Weltkrieg gefallen war und um den sie immer noch trauerte. Vermutlich ist die Geschichte ganz anders gewesen. Vielleicht hat er auch nur die Flucht vor ihr ergriffen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich sie jemals auf der Straße getroffen habe.

Tante Ria hat mir oft fünf Mark Stücke als Taschengeld zugesteckt. Sie sprach dann immer von einem Taler. Sie hatte auch ganz viele verschiedene Münzen aus der Vergangenheit, die alle nichts mehr wert waren. Ich habe sie oft sortiert. Nach Größen, nach aufgedruckten Werten, nach eingeprägten Jahreszahlen. Sie hatte auch ein Grammophon, mit dem man mit Stahlnadeln die Schellack Platten abspielen konnte, die leicht zerbrachen. Zum Glück ist mir keine zerbrochen. Um das Haus herum war ein kleiner Garten, in dem wir oft Versteck gespielt haben. Onkel Otto, wie wir ihn nannten, war im Vorstand des Bergedorfer Briefmarkenvereins. In der Vergangenheit wusste er gut Bescheid. Er war der einzige Erwachsene, den ich kannte, der sich dazu bekannte, dass er früher, in der Nazizeit selber Nazi gewesen war.

Mein Vater.

Die Geschichte dieses Familienzweigs beginnt mit den Eltern meiner Oma (2) Meyer. Meine Oma (2) ist die Tochter von Paul und Margarethe Schumacher, die in Bergedorf in der Wentorferstrasse 19 wohnten. Das Haus gibt es noch. Ich habe ein Foto davon. Es ist ein kleines Haus. Eine Art Doppelhaushälfte mit zwei Eingängen. Wentorferstrasse 19 und 21. Wann der Vater von meiner Oma (2), Paul Schumacher, geboren ist, weiß ich nicht. Auch der Mädchenname von Margarethe Schumacher, meiner Uroma, und ihr Geburtsdatum ist mir unbekannt. Von Beruf ist mein Uropa, Paul Schumacher, Fuhrmann. Im Adressbuch steht, dass er 1875 in das Haus in der Wentorferstrasse 19 eingezogen ist. Dort wohnte er bis zu seinem Tode 1914. Wann er Margarete, seine Frau, kennenlernt hat, ist nicht bekannt. Nach der Heirat zieht sie bei ihm ein. Sie bekommen eine Tochter und nennen sie Marie.

Marie bleibt ein Einzelkind. Irgendwann lernt meine Oma Marie (2) meinen Opa Heinrich Meyer kennen. Der Opa war ein Fan von August Bebel, erzählt mir die Oma später. Zu dem Gespräch mit meiner Oma über August Bebel kommt es, weil sie selbst 1957 in dieser Strasse August Bebelstrasse Nr. 25 wohnt. Ich bin elf Jahre alt und interessiere mich nicht die Bohne für den Held eines Opas, den ich noch nie gesehen habe. 2020 bin ich für die Neugier alt genug und suche die Spuren dieses Opas. Unsicher. Nur eine zehn Jahre ältere Schwester ist sicher. Nachtrag: Gefunden die Daten von Oma und Opa Zwei: Opa (2), Heinrich Meyer (Opa) geboren am 15. Oktober 1867, gestorben am 21. Juni 1930, im Hamburg. Heinrich Meyer wird 62 Jahre alt. Oma (2), Marie Meyer, geb. Schumacher. geboren am 17. September 1877, gestorben am 21. Januar 1958, in Hamburg. Marie Meyer wird 80 Jahre alt.

Die erste Spur finde ich im Adressbuch von Bergedorf für das Jahr 1889. Der Eintrag lautet: Meyer, J. H. H., von Beruf: Arb., was vermutlich Arbeiter heisst. Von 1890 -1895 ist der Eintrag gleich: Meyer, J. H. H., Bleichertwiete 16, Postbote. Von 1911 an ist im Adressbuch eingetragen: Meyer, H. Postschaffner. Opa Heinrich steigt auf. 1914 zum Oberpostschaffner. Von 1922 bis 1929 ist er “Post-Betr.–Assist“, so lautet die Abkürzung im Bergedorfer Adressbuch. 1929 beendet er seine Karriere bei der Post. Ein Beamter im Ruhestand.

Mein Vater wird 1904 geboren. Sie nennen ihn Rudolf Heinrich. Auch Rudolf bleibt, wie seine Mutter ein Einzelkind. Bis 1910 wohnt Familie Meyer in Bergedorf in der Bleichertwiete 16. 1911 ziehen sie in den Kirchhofsweg Nr. 4. Rudolf ist jetzt ein Schulkind. Der Neubau der Schule Spieringstrasse 1, der ganz in der Nähe ist, wurde 1910 eröffnet. Schon möglich, dass Rudolf in die gleiche Schule gegangen ist, die auch ich später (ab 1953) besuche. Ich habe ihn nicht gefragt.

Als die Mutter meiner Oma, Margarethe Schumacher, 1922 stirbt, zieht Familie Meyer in das Haus in der Wentorferstrasse 19 ein. Das Haus Nr. 19 ist zwischenzeitlich an den Milchhändler von nebenan verkauft worden und gehört nun der Witwe des Milchhändlers Richard Schultz, Johanna Schultz, die in Nummer 21 wohnt.

Rudolf ist jetzt 17 Jahre alt. Volljährig wird man in dieser Zeit mit 21 Jahren. 1930 stirbt mein Opa Heinrich. Meine Oma ist nun die Witwe eines Beamten und der Eintrag im Adressbuch lautet 1931: Meyer, Wwe. Marie, Bergedorf, Wentorferstrasse 19. Bis 1935 wohnt meine Oma mit ihrem Sohn Rudolf in der Wentorferstrasse 19.

In dieser Zeit freundet sich mein Vater mit Walther Kellinghusen an. Einem Photograph, der zwei Häuser weiter, in der Wentorferstrasse 23 wohnt. Walther hat das Hobby meines Vaters, die Photographie, zu seinem Beruf gemacht. Gemeinsam üben sie sich in Porträt- und Landschaftsphotographie.

Der Vater von Walther ist Rechtsanwalt und Notar. Die Kellinghusens sind eine große Familie und wohnen seit 1886 in diesem Haus. In dem Nachlass meiner Eltern finde ich Aufnahmen beider Photographen. Sie fotografieren auf Filmen und auf Glasplatten. Die Glasplattenkameras haben die Formate 9 x 12 und 13 x 18. Auch Rudolf bestreitet seinen Lebensunterhalt mit Auftragsarbeiten und fertigt Porträts von jungen Frauen und Männern an. Bewerbungsfotos gehören auch dazu. Seine Mutter dringt darauf, das Rudolf noch einen “anständigen“ Beruf lernen soll. Das ist 1920 nicht ganz einfach.

Eine Lehrstelle bei einem Gewürzimporteur wird angeboten. Apkar Dilsizian, Import und Export GmbH. Sein Büro ist gegenüber dem Freihafen, Hohe Brücke 4, Handelsspanisch und Stenografie sind Voraussetzung für eine Einstellung. Rudolf behauptet beides zu können, was keiner überprüft und drei Monate später kann er anfangen. Die Zwischenzeit nutzt er, sich die geforderten Fähigkeiten anzueignen. Damit kommt er durch. Rudolf verdient 1921 sein erstes Geld und trägt das Gehalt in ein kleines DIN A 5 Büchlein ein. Im August 1923 ist er Millionär, im September Miliardär und in November 1923 bekommt er für den ganzen Monat Arbeit 12,50. Die Währung nennt sich Rentenmark. Bald kann er ein Foto aus dem Bürofenster, Hohe Brücke Nr. 4 machen.

Am 5. Juni 1935 heiraten meine Eltern. Der Standesbeamte überreicht als Geschenk das Buch “Mein Kampf“ von Adolf Hitler. Die erste gemeinsame Wohnung meiner Eltern ist in der Wentorferstrasse 84. Die Wohnung hat Zentral Heizung, was offenbar so wichtig ist, dass es in Adressbüchern eingetragen wird.

1936 wird der Freund meines Vaters, der Photograph Walther Kellinghusen, verhaftet und kommt in die Untersuchungshaft ins Bergedorfer Gefängnis. Der Vorwurf lautet, er habe gegen den § 175 verstoßen.

Annelise ist schwanger. In Bergedorf in der Brauerstrasse 163 entsteht ein Neubau. Bei der Belegung des Neubaus werden Parteigenossen der NSDAP bevorzugt behandelt. Mein Vater wird Parteigenosse und erhält den Zuschlag. Eine Wohnung zum “Trocken Wohnen“ in der Brauerstrasse 163. Annelise kennt das schon. Hat sie doch ihre Kindheit mit dem “Trocken Wohnen“ verbracht. Am 11. August 1937 bringt Annelise meine Schwester Roswitha zur Welt. Im Elim. In Eimsbüttel. Vierzig Autominuten von der Brauerstrasse entfernt.

1945, beim Einmarsch der Engländer, verschwindet das Hochzeitsgeschenk des Standesbeamten im Heizungskessel im Glindersweg 47. Gottseidank gibt es keinen Koks im Mai 1945. Bis auf einen kleinen Wasserschaden, der den Buchrücken aufgelöst hat, ist dem Buch weiter nichts passiert.

Meine Schwester berichtete mir später, unsere Mutter hatte ihr erzählt, der Vater von Walther, der ein angesehener Rechtsanwalt in Bergedorf gewesen sei, habe seinen Sohn Walther Kellinghusen im Gefängnis besucht und ihm ein Handtuch oder ein Tuch gebracht. Dieses Tuch sei eine Art Code gewesen. Das Signal dafür, das man Walther nicht helfen könne. Darauf hin hat sich Walther im Gefängnis das Leben genommen.

Die Geschichte geisterte seit Jahren durch unsere Familie. Es wurde aber niemals geklärt, ob es tatsächlich so passiert ist. Auffällig ist, das mein Vater ein Reihe von Fotos aufgehoben hat, die von Walther Kellinghusen hergestellt worden sind oder ihn abbilden. So sind diese Aufnahmen nach dem Tode meiner Eltern in meinen Besitz gekommen.

Erst vor einigen Jahren habe ich mit der Recherchen zu Walther Kellinghusen begonnen. Ich stellte ich fest. Es ist noch viel schlimmer, als bisher bekannt. Im Staatsarchiv finde ich einen Mitarbeiter, der sich speziell mit der Verfolgung der Schwulen in Hamburg jahrelang beschäftigt hat. Uwe Bollmann. Zusammen mit einem Kollegen hatte er Reihe von Veröffentlichungen gemacht. Auch die beiden Fälle Kellinghusen haben sie bearbeitet. Der Fall Walther Kellinghusen, der sich im Bergedorfer Gefängnis das Leben genommen hat. Und der Fall seines siebzehn Jahre älteren Bruders Hans-Adolf Kellinghusen, der 1933 zum Professor und stellvertretender Direktor des Staatsarchives ernannt wurde.

Lange sinne ich darüber nach, warum meine Eltern, warum mein Vater nach dem Tode seines Freundes Walther Kellinghusen niemals mehr Kontakt mit einem Familienangehörigen der Kellinghusens aufgenommen hat. Schließlich haben wir bis 1963 in Bergedorf im Glindersweg 47 gewohnt. Ich komme zu keinem Ergebnis. Aber zu einer Entscheidung.

Walther Kellinghusen ist es wert, dass man über seine Person stolpert, so wie ich über ihn gestolpert bin. Ich nehme Kontakt mit Peter Hess auf. Es soll ein Stolperstein für Walther Kellinghusen werden. Verlegt an seiner letzten Wohnanschrift in der Wentorferstrasse 23.

Auf der Suche nach Angehörigen von Walther Kellinghusen ist Peter Hess erfolgreicher als ich. Ich hatte es telefonisch probiert, ohne Erfolg. Kein Verwandter dabei, der mit Walther verwandt war oder von seiner Geschichte wusste. Peter Hess hat es mit kleinen Zetteln an den Bäumen in der Wentorferstrasse in Bergedorf versucht. Er hat einen Kellinghusen gefunden und mir seine Telefonnummer gegeben.

Ich habe dann anschließend dreißig Minuten mit diesem Kellinghusen telefoniert. Er ist Jahrgang 1937. Die Villa des Vaters hat er nach dem Krieg abreißen lassen und auf dem Grundstück, das bis zur Strasse Am Baum 8 reicht, neu gebaut. Ein großes Grundstück. Das Haus in der Mitte. Weg von der lauten Wentorferstrasse.

Nach diesem Telefonat habe ich endlich verstanden, warum meine Eltern mit dem Rest der Familie Kellinghusen nach dem Tode von Walther nichts mehr zu tun haben wollten. Merkwürdige Formulierungen lassen mich stutzen. Hinterher denke ich: Wenn dieser Kellinghusen könnte, wie er wollte, aber das kann er nicht, dann würde er diesen Stolperstein verhindern. Er spricht von der Schande, die Walther über die Familie gebracht hat. Sprachlosigkeit überfällt mich. Ein Blick in den Kalender macht die Sache nur noch schlimmer. Die Gefängnisakten sind inzwischen vernichtet.

PDF Walther Kellinghusen Zelle 5

Es steht zu vermuten, dass die Vernichtung dieser Akten dem älteren Bruder, der 1933 zu stellvertretenden Direktor und Professor des Staatsarchives ernannt wurde, Hans-Adolf Kellinghusen sehr gelegen kam, wenn er die Vernichtung der Akten nicht selber initiiert hat, was zu vermuten ist. Einen Satz sollte ich vielleicht noch einmal wiederholen: Hans-Adolf Kellinghusen, war 1915 “Hilfsarbeiter im Staatsarchiv“ (Eintrag im Hamburger Adressbuch), 1932 Archivrat im Staatsarchiv und wurde im Jahre der Machtübernahme zum Professor und stellvertretenden Direktor des Staatsarchives ernannt. 1979 starb mein Papa. Er wurde 75 Jahre alt. 1987 starb meine Mama. Sie wurde 83 Jahre alt.

Hamburg, d. 15. Dezember 2023

Kuriose Fundstücke

Ein Brief der Stadthallen Lichtspiele Lübeck an den Verband Norddeutscher Lichtspieltheaterbesitzer e. V. Hamburg 36, Neue Rabenstrasse 227/ vom 14. August 1933. Es schreibt der Lübecker Kinobesitzer Leopold Gonser (1877-1953) von den Stadthallen Lichtspielen an den Verband, in dem das Kino Mitglied ist: Hier Auszüge aus seinem Brief:

Seitdem wir zu Beginn der Tonfilmära im Januar 1930 den ersten Ufavertrag geschlossen haben, und im guten Glauben die hohen Garantiesummen bewilligten, weil der Tonfilm für uns, wie für alle Kollegen ein Neuland war, sind wir dem Ausbeutungssystem des Grosskapitals der Hugenbergschen Ufa recht und wehrlos ausgeliefert.

Rechtlos, weil die Verträge nur Rechte für die Ufa enthielten, während wir nur die Pflichten zu erfüllen hatten.

Wehrlos, weil in dem marxistischen Zeitalter niemand wagte, den Mittelstand gegen die grosskapitalistischen Ausbeutungen zu schützen, nach dem alles vernichteten Wahlspruch: „Wer das Geld hat, hat die Macht und das Recht“.

Wir und mit uns der Mittelstand wären allmählig von dem Grosskapital vernichtet worden, wenn nicht in allerletzter Minute, unser aller Retter, unser herrlicher Volkskanzler Adolf Hitler, seine Weltanschauung: „Dass die Deutschen über Geld und Besitz zu reiferen „Idealen zurückfinden“ zum Gemeingut jedes nationalsozialistisch fühlenden Menschen gemacht hätte.

Und diese Worte unseres Kanzlers geben mir den Mut in meiner verzweifelten Lage mich hilfesuchend an meine Führer zu wenden, bevor ich von Zwei grosskapitalistischen Konzernen zermalmt werden.

Ich will versuchen, meine Bitte so kurz wie möglich zu formulieren. Von den am 15. Januar 1930 geschlossenen Ufatonfilmen ( . . . ) haben nur 2, „Der blaue Engel“ und „Liebeswalzer“ die Garantie bei 40 % und 45 % der Leihmiete überschritten, während der ganze Rest sie nicht erreicht hat. Für synchronisierte Filme wie: „Wenn Du einmal Dein Herz verschenkst“ und „Der weisse Teufel“ mussten wir RM 3500,– und RM 4000,– im voraus bezahlen. Das sind Summen, die wir kaum in der Spielwoche eingenommen hat.

Als Stummfilme, ohne Tonuntermalung würden solche Filme kaum mehr als RM 500,– gekostet haben. Wir sind natürlich dadurch in eine gewisse Hörigkeit der Ufa gekommen, weil wir zu so hohen Preisen einige Filme einfach nicht terminieren konnten, denn diese gewaltigen Garantiesummen, sowie die großen Zahlungen für die neue Tonfilmapparatur hatten unsere Reserven schnell aufgezehrt. Daher konnte uns die Ufa für den zweiten Abschluss am 28. August 1930 über 17 weitere Filme ( . . . ) ihre Preise einfach diktieren ( . . . ).

Weil wir aber noch mit der Abnahme einiger sehr teurer Ufafilme im Rückstand waren, die wir lediglich aus dem Grunde nicht zu terminieren wagten, weil die Garantiesummen uns unerschwinglich hoch vorkamen, gab die Ufa uns schließlich auf unser Bitten die halbe Produktion.

Leider erhielt der kapitalkräftige Mestkonzern die bessere Hälfte, mit „Kongress“ und „Montecarlobomben“. Natürlich wurden uns die Preise einfach diktiert, weil wir der Ufa schuldeten, aber Mest konnte ohne Garantiesummen in Lübeck spielen, das waren Vorteile, die nur einige große Konzerne bei den Verleihern genossen, wodurch sie uns kleinen Theaterbesitzern natürlich im Vorteil waren.

Wieder hat nur einer von diesen 13. Filmen ( . . . ) die Garantiesumme überschritten. Das war der „Yorckfilm“ sämtliche anderen sind weit darunter geblieben.

Nun kam die Abschlusszeit des Jahres 1932 heran. Die Ufa hatte mit Mest in Lübeck, trotz seiner großen Macht als Konzerntheater, schlechte Erfahrungen gemacht.

Wir hatten mit unserer schwächeren Hälfte mehr abgeliefert als Mest mit den grossen Kanonen der besseren Hälfte. Anscheinend war es deswegen zwischen der Ufa und Mest zu Meinungsverschiedenheiten gekommen, denn man zwang uns jetzt schier die ganze grosse Produktion 1932/33 allein zu spielen. ( . . . )

Nun ist es in Fachkreisen bekannt, dass die letzte Ufaproduktion nicht das gebracht hat, was man von ihr erwartet hatte. Es sind viele Versager darunter, die absolut nicht den Publikumsgeschmack getroffen haben. ( . . . ). Als wir den ersten Ufafilm der neuen Produktion im vergangen Jahre im September einsetzten, hatten wir ein Bankguthaben von über RM 11000 ( . . . )

Nach dem Abspielen des 16. Ufafilmes hatten wir nur noch RM 31,– auf der Bank laut einliegendem Tagesauszug ( . . . ). Diesen Verlust haben wir zu größten Teil durch die zu hohen Garantiesummen bei der Ufa erlitten. Wiederholt haben wir gebeten uns diese zu ermässigen, weil sie einfach nicht herauszuholen waren. Wie haben der Ufa einliegende amtliche Statistik ( . . . ) eingeschickt, aus der klipp und klar hervorgeht, dass Lübeck die bei weitem schlechteste Grossstadt für den Kinobesuch ist. Niemals hat man darauf reagiert.

Aber wegen der Uneinigkeit der Lübecker Kinobesitzer kümmert sich hier niemand, um die weit grössere Not bei uns. Im Gegenteil, es ist dem grossen Mestkonzern sehr recht, wenn das nicht an die grosse Glocke des Verbandes kommt, Konzerne lieben die Verbände ja nicht, weil dort Gemeinnutz vor Eigennutz geht, während bei den Konzernen das Gegenteil noch der Fall ist. Konzerninhaber stehen der neuen, grossen Bewegung verständnislos und fremd gegenüber.

Sie lassen irgend einen kleinen Geschäftsführer Parteimitglied werden und meinen damit genug getan zu haben. Der Mestkonzern verdient ja in Magdeburg und an anderen Plätzen, wo er das Monopol hat, genug Geld und kann es daher so lange aushalten in Lübeck Geld zu verlieren, bis alle kleinen Theaterbesitzer von Haus und Hof müssen, damit er kostenlos ihre Theater überschlucken kann, wie es nun einmal Sitte der Grosskonzerne ist. Wodurch ist denn die Ufa zu ihren vielen Theatern im Reich gekommen?!

Sobald ein Großkonzern in einer Stadt das Monopol hat, dann beginnt die Zeit für ihn, das Geld einzuscheffeln, dann diktiert er den kleinen Verleihern und dem Publikum die Preise. So war es, so ist es teilweise noch, aber das muss aufhören, wenn der Mittelstand in unserer Sparte nicht zu Grunde gehen soll. Und nun gibt ausgerechnet in diesem Jahre die Ufa Ihre ganze Produktion an Mest, wodurch diese beiden Grosskonzerne uns zu Grund richten wollen. ( . . . )

Die Ufa verlangt von uns ( . . . ), dass wir die noch abzunehmenden Filme, im ganzen 16, aus alten und neuen Produktionen schnell terminieren. Das ist doch unmöglich. Wie können wir diese alten Ufafilme spielen, wenn die Mest Theater alle drei in den nächsten Tagen schon mit den ersten Filmen der neuen Produktion herauskommen, die sicher besser sein werden, als die ganzen Ufafilme der letzten, missglückten Produktion. ( . . . ).

Es ist jedem Fachmann bekannt, dass wir überhaupt keine Besucher trotz geschickester Reklame in unser Theater locken können, wenn wir alte und drei Mesttheater neue Filme spielen würden. Das wäre einfach unser Zusammenbruch.

Ausserdem verlangt die Ufa noch die Zahlung von ca. RM 6000 von uns, für Garantiesummen, der letzten Filme, die uns gegen 60 % des Abschlusspreises ausgeliefert wurden. ( . . . ).

Wir sind das einzige Theater gewesen, das in marxistischer Zeit gewagt hat die vaterländischen Filme zu spielen, die jedem nationalgesinnten Deutschen Erbauung gaben. Jetzt natürlich haben alle anderen Theaterbesitzer auch mit einem Male ihr patriotisch schlagendes Herz entdeckt, nachdem sie keine Anfeindungen vom Volksboten, die ich mir wiederholt gefallen lassen mußte, zu befürchten haben. ( . . . ).

Nur, wenn wir die halbe neue Produktion erhalten, ist uns auch die Möglichkeit gegeben, alte Filme zwischendurch zu zeigen, die noch zu spielen sind. Wenn sich die Ufa nicht auf eine dieser beiden Möglichkeiten einlässt ( . . . ), dann müssen wir unser Theater schliessen. ( . . . )

Aber wir geben unsere Hoffnung nicht auf, dass im dritten Reich die Grosskapitalisten ihr Unwesen zum Schaden des Mittelstands weiter treiben können, sondern wie hoffen zuversichtlichst, dass uns unser Führer nicht untergehen lässt, sondern uns helfen wird.

Heil Hitler Stdthallen Lichtspiele Gonser

Auszug aus einer Abschrift: Herr Gonser Stadthallen Lichtspiele (Lübeck) am 14. August 1933 an den Verband Norddeutscher Lichtspieltheaterbesitzer e. V.Hamburg 36 Neue Rabenstrasse 27/30) abgedruckt in Kinos in Lübeck, Herausgeberin Petra Schaper, Lübeck 1987. Seite 90 -91 Quelle: Anmerkung 155

Der Brief stammt aus dem Archiv der Hansestadt Lübeck (AHL), NSA., IV, 1 B, 3, 16. [Lichtspieltheater und Film. Verschiedenes, 1912- 1936]. Das Buch Kinos in Lübeck-Die Geschichte der Lübecker Lichtspieltheater und ihrer unmittelbaren Vorläufer 1896 bis heute, von Petra Schaper, Verlag Graphische Werkstätten GmbH, Lübeck.

pdf unsereFirmaisteinarischesUnternehmen

Heil Hitler

Heil Hitler Stadthallen Lichtspiele (Lübeck) Gonser

„1936 mußten sich die Stadthallen Lichtspiele dann doch der Ufa als Regietheater anschließen. Die Ufa erhielt 8 % der Einnahmen, dafür erhielten Gonser und Partner günstigere Konditionen bei Verleihabschlüssen. Aber auch die Kammerlichtspiele GmbH der Magdeburger Mests bekamen die Macht der UFA zu spüren, denn 1942 mußten sie aufgrund der Konzernanordnung (vergl. Kap. 5) die meisten ihrer Kinos zwangsweise an den Großkonzern abtreten.“ (Zitiert Nach: Kinos in Lübeck)