PDF Abschrift Otto genannt Horst Axtmann

Hallo Eugen, wenigstens das ist uns erspart geblieben. Siehe Lichtbildbühne vom Dienstag, d. 31. Oktober 1933 auf Seite eins links unten

PDF EinFilmgeschenk des Führers

Hallo Eugen, Du hast recht. Man kann es schwer lesen. Dafür noch mal hier eine Abschrift des Textes für Dich: Überschrift:

„Ein Filmgeschek des Führers. Gestern mittag erschien unerwartet Reichskanzler A d o l f H i t l e r im Propagandaministerium, um D r. G o e b b e l s noch einmal persönlich zum Geburtstag zu beglückwünschen. Der Reichskanzler hatte gleichzeitig sein Geburtstagsgeschenk mitgebracht: es war – e i n e R e i s e – A u f n a h me – A p p a r a t u r f ü r N o r m a l f i l m . Wir freuen uns darüber, daß unser Filmminister jetzt selbst Gelegenheit zu direktem praktischen Filmschaffen hat.“

PDF Abschrift Roth Die Generallinie

(Zeichen 9.886) Abschrift aus Joseph Roth aus Berliner Saisonbericht (Unbekannte Reportagen und journalistische Arbeiten 1920-39 Herausgegeben und mit einem Vorwort von Klaus Westermann)

Feuilletons: Die Generallinie (Seite 356-361) Der Russe S. M. Eisenstein [Sergei Michailowitsch Eisenstein Сергей Михайлович Эйзенштейн Sergej Michajlovič Ėjzenštejn] — ein atavistischer Mechanismus [Fremdwörterbuch: Atavismus = das Wiederauftreten von Merkmalen der Vorfahren, die den unmittelbar vorhergehenden Generationen fehlen (bei Pflanzen, Tieren und Menschen)] zwingt mich manchmal, die Initialen seiner beiden Vornamen für die übliche Abkürzung eines bereits historischen Prädikats zu halten — gilt unter den Sachverständigen des Films als einer der genialsten Regisseure dieser Zeit. Wenn ich in den nachfolgenden Zeilen über seinen letzten Film »Die Generallinie« einiges zu schreiben gedenke, so wage ich damit keineswegs, sein Werk, wie man zu sagen pflegt, vom »sachlichen Standpunkt aus« zu beurteilen und mir die Rechte jener Kenner zu usurpieren, [Fremdwörterbuch: usurpieren = widerrechtlich die (Staats) gewalt an sich reißen] die infolge einer Neigung oder Notwendigkeit in den Zeitungen regelmäßig Filme kritisieren. Ich vertraue den Sachverständigen, die mir versichern, die »Generallinie« sei »filmisch« hervorragend, und traute ich mir selbst ein Urteil zu, ich traute mich kaum, es auch drucken zu lassen. Immerhin erinnere ich mich noch genau der Ergriffenheit, mit der ich zum erstenmal den Eisensteinfilm »Potemkin« abrollen sah, und der leidenschaftlichen Empörung, die in mir einige seiner Bilder — man war versucht, sie »geharnischte Bilder« zu nennen — wachgerufen haben. Andere, von den Kritikern besonders gerühmte Stellen, sogenannte »photographische Meisterleistungen« war ich geneigt, eher als kunstgewerbliche Meisterstücke zu betrachten. Verdienste des Apparats ebenso, wie desjenigen, der ihn dirigierte, Folgen eines Einfalls und eines Spieltriebs, dessen Resultate sehr oft überschätzt werden — im Film wie auf anderen Gebieten. Die sogenannte »künstlerische Wirkung« eines auf ungewöhnliche Weise photographierten Kanonenlaufs beruht zum Teil auf dem psychologisch wichtigen Moment der Überraschung, die der Zuschauer nur selten als gesonderte Empfindung erlebt, die er vielmehr mit Ergriffenheit verwechselt. Die karikierenden und auf eine sehr direkte Wirkung berechneten Stellen, wie jene von dem physisch lächerlichen Marinearzt und den Maden in den Fleischrationen der Matrosen, glaubte ich als künstlerische Billigkeit agnoszieren [Fremdwörterlexikon: 1) anerkennen 2) die Identität feststellen] zu müssen und — künstlerisch betrachtet — vorausgesetzt, daß ich es als Nichtfachmann überhaupt durfte — als fehlerhaft und verlogen. Denn innerhalb dieser durchaus, sogar erschreckend realistischen Welt des meuternden Kriegsschiffes durften die Maden in den Fleischrationen nicht größer erscheinen, als sie wirklich waren, und es war außerdem billig, den Marinearzt in dem Maß winzig erscheinen zu lassen, in dem man die Würmer vergrößerte. Ein so lächerlich kleiner Doktor wirkte schon durch seine Physis aufreizend, besonders, wenn er so große Würmer als gar nicht vorhanden bezeichnete. Und je besser mir der Film im ganzen gefiel, desto sehnlicher wünschte ich, sein trefflicher Regisseur hätte in mir die gleiche Empörung hervorzurufen vermocht, wenn der Doktor mittelgroß und die Maden winzig geblieben wären. Sogenannte Kunstmittel sind selten auch Mittel der Kunst. Und also sah ich den »Potemkin« zum zweitenmal bereits mit wacheren Sinnen und ermüdeter Leidenschaft.

Immerhin: der »Potemkin« war ein Riesenerfolg, und die »Generallinie« mußte nach einigen Tagen abgesetzt und aus einem großen Kino in ein kleineres verbannt werden. Nun ist für mich, einen ziemlich erfolglosen Schriftsteller, der Erfolg zwar keineswegs ein Kriterium, und die Zahl imponiert mir so wenig, daß sie mich sogar mißtrauisch zu machen imstande wäre. Allein, den Sowjets imponiert die Zahl, imponiert auch der Erfolg. Wer eine Massenwirkung zu erzielen bestrebt ist, wer sogar Konzessionen macht, wer diese Konzessionen, sein Talent und die Kunst überhaupt mit seiner Weltanschauung erklärt, ja, wer die Kunst und sein Talent und sein Werk nur entschuldbar findet, wenn sie in den Dienst seiner sogenannten Weltanschauung getreten sind — der ist allerdings verpflichtet, aus der Erfolglosigkeit seines Werkes Konsequenzen zu ziehen. Er gestatte mir für einen Augenblick, es für ihn zu tun — und ich will versuchen, den Erfolg des »Potemkin« und die Erfolglosigeit der »Generallinie« aus dem Thematischen zu erklären: im ersten Film Eisensteins handelt es sich um eine Anklage gegen das zaristische Rußland. Dieses war, jedenfalls nach westeuropäischen Begriffen, eine verdammenswürdige Angelegenheit. Man mag vor Westeuropa so wenig Respekt haben, wie zum Beispiel ich selbst: Kosakenstiefel und Nagajkas [Fremdwörterbuch aus Lederstreifen geflochtene Peitsche der Kosaken u. Tataren] waren ihm immer ebenso peinlich gewesen, wie ihm heute die Weltrevolution peinlich sein mag. Diese direkte Tyrannenmethode, diese osteuropäische Nagajkatradition hätte das sogenannte »westeuropäische Gewissen« (vor dem Kriege scheint es eine Art Verantwortung für europäische Kultur im Westen gegeben zu haben) auf jeden Fall gegen Rußland revolutionieren können. Der Potemkinfilm fand also eine allgemeine Anerkennung, weil er die (angeblichen oder wirklichen) Abscheulichkeiten des zaristischen Rußlands anklagte. Die »Generallinie« findet keinen Beifall, weil sie die Vorzüge Sowjetrußlands verherrlicht.

Worum handelt es sich bei der »Generallinie«? Um die Segnungen der Zivilisation. Maschinen kommen in ein Dorf. Das Dorf ist mißtrauisch gegen Maschinen. Allmählich aber überwinden es, überzeugen es die Maschinen. Die Maschinen erobern das Dorf. Und wo die Sense mähte, arbeitet der Traktor. Und wo der Traktor arbeitet, fließt der Segen. Und der Sinn der »Generallinie« ist der: die Zivilisation ist eine herrliche Sache. Die sturen Bauern gehn hinter dem blöden Pflug. Sie bebauen ihre Felder höchst mangelhaft. Sie haben also wenig Getreide. Das ganze Dorf hat wenig zu essen. Da aber das Dorf ein Teil der Sowjetunion ist, hat die Sowjetunion weniger zu essen. Wenn die Sowjetunion weniger zu essen hat, leidet dass Weltproletariat Mangel. Das Proletariat aber soll keinen Mangel leiden, denn es muß siegen. Also muß das Dorf Maschinen haben. Das ist natürlich nicht der Inhalt des Films, wohl aber seine Tendenz und besonders der Sinn seines Titels. Dieser Titel will heißen: dies ist die Generallinie, auf der Sowjetrußland zu marschieren hat, die Stalin uns vorzeichnet. Weg mit den Pflügen! Traktoren her! Gesteigerte Produktion! Alle Räder gehen laut. Rußland wieder aufgebaut! Der Film ist, er gesteht es selbst, ein Propagandaplakat für die Industrialsierung des russischen flachen Landes.

Nun — was dIe Industrialisierung betrifft, so sind wir im Westen die geborenen Fachleute. Die Maschinen haben wir erfunden, und die Segnungen der Zivilisation sind eine von den Schmonzes, an denen unser westliches Vokabular so reich ist und die in Sowjetrußland ein »Programm« werden. Wir wissen beinahe nicht mehr, wie ein Pflug aussieht, vor lauter Traktoren, Melkmaschinen und landwirtschaftlichen Geräten. Unsere Milch schmeckt nach Elektrizität, unsere Butter nach Pappendeckel, seit Jahrzehnten haben wir kein Brathuhn gegessen, das eine richtige Henne ausgebrütet hättet, unsere Dörfer stinken nicht nach Dünger, sondern nach Asphalt, unsere Bauern haben Telephon und Normaluhren und fahren mit Aktentaschen im Auto auf die Felder, wie Bankbeamte ins Büro. Wenn bei uns zu Lande irgendwo ein Hahn kräht, fragen wir uns, ob’s nicht ein Tierstimmenimitator im Radio ist, und es fehlt nicht viel, so geben die strotzenden Euter unserer Kühe keine flüssige Milch mehr, sondern Konservenbüchsen aus Blech. Mit Maschinen also imponiert man uns nicht. So weit wären wir bereits industrialisiert und aufgebaut. Ja, allmählich beginnt unser Widerwille gegen Konserven so stark zu werden, wie es unser Abscheu vor Kosakenstiefeln war.

Man gestatte mir an dieser Stelle ein kleines privates Geständnis, damit sachliche Mißverständnisse vermieden werden. Mein Mangel an Begeisterung für landwirtschaftliche Maschinen, elektrisch erzeugtes Brot und chemische Eierspeisen resultiert nicht etwa aus einer Veranlagung zum Schollendichter oder aus einer Vorliebe zur Landschaft. Niemals habe ich auch nur in zehn Zeilen bukolische [Fremdwörterbuch: Bukolik = Hirten oder Schäferdichtung] oder romantische Talente verraten, niemals öffentlich eine der beliebten Jahreszeiten besprochen, ja, selbst einen kurzfristigen Sommeraufenthalt vermeide ich gern, fließendes Wasser, warm und kalt, im Zimmer, scheint mir eines der wichtigsten Erfordernisse der Existenz. Dennoch ist ein Hahnenschrei meinem Ohr angenehmer als eine Autohupe, eine Kuhglocke freundlicher als eine Telephonklingel, und der Gesang der Sensen sympathischer als das Gedröhn eines Traktors. Ich begreife selbstverständlich, daß die Autohupen, die Telephonklingeln und die Traktoren die Hähne, die Kühe und die Sensen allmählich zum Schweigen bringen werden, und ich mache mir wenig aus einer so selbstvertändlichen, [selbstverständlichen?] wenn auch peinlichen Entwicklung der Welt. Aber lächerlich wie die Bukoliker erscheint mir der Romantiker der Technik, der den Traktor imposant findet und dem die Konservenmilch besser schmeckt, der sich an Chemikalien delektiert und auf den Motor stolz ist. Und die »Generallinie«, die Stalin dem russischen Volk und dem Weltproletariat vorzeichnet und die Eisenstein uns vorfilmt, propagiert nicht nur den Traktor, sondern auch den naiven Stolz auf den Traktor. Sie preist nicht nur die Resultate des Fortschritts, sondern auch den Fortschritt. Sie wünscht nicht nur die Zivilisation, sie betet auch zu ihr. Sie macht in der Tat aus der Zivilisation die neue Religion, kein Opium für das Volk mehr, kein Schlafmittel, sondern Wachmittel, ein Putz- und Nutzmittel vielleicht auch. Stehe ich aber vor der Wahl, ein übermächtiges Walten zu erkennen: im Brutofen oder in der brütenden Henne, so ziehe ich die Henne vor, und obwohl ich mich noch an das Gedröhn der russischen Kirchenglocken sehr wohl als eine Störung meiner privaten Ruhe erinnern kann, fällt es mir schwer, das nützliche Wunder einer Telephonklingel als eine Art Garantie für eine segensreiche Gegenwart anzuhören oder als eine frohe Botschaft für die Zukunft.Und da nach der offiziellen Kunsttheorie der Sowjets der Inhalt und die Tendenz eines Kunstwerks seinen Wert allein bestimmen, Eisenstein selbst dieser Meinung sein dürfte, bin ich, ein Nichtkenner der Filmgesetze, ausnahmsweise einmal in der Lage, frank sagen zu können: die Generallinie ist ein schlechter Film. Und Eisenstein muß mir recht geben. Der Mißerfolg des Films zeugt gegen ihn (fast ebenso, wie zum Beispiel meine materiellen Mißerfolge für mich zeugen).

Der Potemkinfilm fand eine günstige Bereitschaft: das humane Gewissen Europas, das immer ein Feind des Zarismus gewesen war. Die »Generallinie« findet überhaupt keine Bereitschaft: erstens, weil unsere Maschinenmüdigkeit zu groß ist; zweitens, weil uns Stalins (und selbst Lenins) Programm zu banal ist. Wir haben ganz andere, viel kompliziertere Sorgen. Und allerdings auch noch einen Rest von romantischer Zuneigung zum »rätselhaften Osten«, der sich so lächerlich krampfhaft bemüht, alle seine Rätsel zu erklären, nach der Methode der beliebten Ecke in der Zeitung: Auflösung folgt in der nächsten Nummer . . . (Aus Joseph Roth, Der Scheinwerfer (Essen), März 1930 (Abgeschrieben aus dem Buch Joseph Roth, Berliner Saisonberichte, Unbekannte Reportagen und journalistische Arbeiten 1920-39, herausgegeben und mit einem Vorwort von Klaus Westermann, erschienen im Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln 1984) Aus dem Klappentext: „Joseph Roth (1894-1939) wuchs in Galizien auf. studierte in Lemberg und Wien Germanistik. nahm am 1. Weltkrieg teil. Ab 1918 war er Journalist in Wien. reiste später als ständiger Mitarbeiter der Frankfurter Zeitung durch Europa. 1933 ging Roth nach Frankreich ins Exil: er starb 1939 in Paris. (ISBN 3 462 01660 1)

PDF Heinz Heisig Lehrjahre (Zeichen 3.140)

(Zeichen 3.140)

In einer Broschüre der Landeszentrale für politische Bildung ist (auszugsweise) ein Schreiben an das:

„Komitee ehemaliger politischer Gefangener“ vom 15. April 1946 abgedruckt, in dem Heinz (Heinrich) Bernhard Heisig seinen »Werdegang« beschreibt:

„Die äußeren Daten meines Lebensweges finden Sie in den Antworten des Fragebogens. Was sie nicht aussagen, möchte ich in dem anschließenden Lebenslauf niederlegen: Ich entstammte kleinbürgerlichen Kreisen, besuchte sieben Jahre lang die Volksschule meiner kleinen westfälischen Heimatstadt und trat mit dreizehn einhalb Jahren als Lehrling in das kaufmännische Büro unseres heimischen Amtsblattes ein. Schule und Lehrstätte lenkten mein Denken in nationale Bahnen, so dass ich, nachdem ich als Neunzehnjähriger an den letzten Schlachten der Westfront teilgenommen hatte, zum Grenzschutz »Ost« übertrat, dem ich bis zum Juli 1919 angehörte. Diese Flucht vor der drohenden Arbeitslosigkeit war aber für mich in vielerlei Hinsicht heilsam, denn ich machte als Soldat des Grenzschutzes allzu nahe Bekanntschaft mit dem Militarismus. Nicht zuletzt war es der lebendige Anschauungsunterricht über die menschenunwürdige Behandlung der Deputatarbeiter auf den adligen Großgrundbesitzen, der mich von jeder Art Nationalismus kurierte.

Während der anschließenden Lehr- und Wanderjahre in allen Teilen Deutschlands vertiefte sich meine Einsicht noch, da ich im Laufe meiner Tätigkeit in verschiedenen Berufen in enge Berührung mit dem Leben des werktätigen Volkes kam und seinen Kampf um seine Sehnsüchte aus eigener Anschauung kennenlernte. Was Wunder, dass ich mich zum Sozialismus bekannte und die großen internationalen Dichter und Polemiker mir den Weg zu einer klaren und eindeutigen Weltanschauung wiesen.

( . . . )

Als ich ( . . . ) im Jahre 1930 nach Hamburg ans Waterloo-Theater kam, brachte ich ein gutes Rüstzeug mit. Ich betrachtete es als meine Mission, dem werktätigen Volk beim Kampf um die Besserung seiner sozialen Lage mit meinen Einflussmöglich-keiten zu helfen und beizustehen. Die Spielplangestaltung des Waterloo-Theaters weist das eindeutig auf, und ich darf für mich in Anspruch nehmen, dass viele amerikanische, englische, russische und französische Filme ohne meine Initiative nie in Hamburg gezeigt worden wären. In den aufreibenden Jahren der Nazi-Herrschaft konnte ich meinem Ziel und meinen Absichten nur treu bleiben, weil ich, wie es gar nicht anders denkbar und möglich war, manches in Kauf nehmen musste, denn dass eine so polemisch festgelegte Spielplangestaltung allen nur denkbaren Anfeindungen und Angriffen ausgesetzt war, versteht sich von selbst. Trotz der wütenden Angriffe der Nazipresse zeigte ich, wie ich heute noch mit Genugtuung feststellen kann, bis zum November 1940 amerikanische Filme. Aus dem Fragebogen ersehen Sie, welche Verfolgungen mir meine Standardhaltung und Einstellung eingetragen hat.

Was der Fragebogen nicht ausweist, sind die Fülle der kleinen Tücken und Schikanen, und hierzu möchte ich nur folgende kleine Aufstellung hinzufügen: Eine Anzeige wegen öffentlicher Zerreißung eines Hitlerbildes, Anzeige wegen Verweigerung des Hitler-Grußes, Verfahren zur Aberkennung der Betriebsführer-Eigenschaft, Verlust meiner Wohnung wegen meines Aufenthaltes im KZ., Anzeige wegen nationaler Würdelosigkeit, Anschuldigung des damaligen Kultursenators Dr. [Helmuth] Becker [1902–1962], ich führe einen „Juden- und Kommunisten-Kintopp“ usw. usw.

Zitiert nach einer Broschüre der Landeszentrale für politische Bildung, Hamburg, nach einem Dokument, das sich im Staatsarchiv Hamburg befindet, unter der Nummer 622, Familie Heisig. 2.4.

(Zeichen 3.566)

PDF Briefe_an_Eugen (LXXVIII) Negül für die Sizan

Briefe an Eugen . Negül für die Sizan (LXXVIII – 78)

Hallo Eugen, ja, das ist natürlich ein Palindrom. Von Robert Gernhardt stammen die Zeichnungen und der Text vom Kragenbär, der nur einmal seinen Kopf dem Betrachter zeigt und von dem Robert Gernhardt schreibt: „Der Kragenbär, der holt sich munter einen nach dem anderen runter:“ Ja, Du hast Recht mit Deiner Vermutung. Es geht natürlich um was anderes. J.

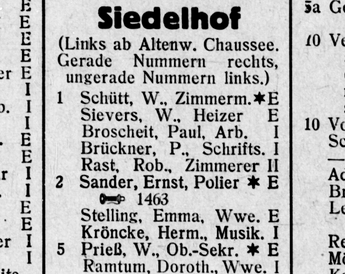

Hallo Eugen, genau genommen gehts um Otto, Ludwig, Wilhelm (genannt Horst) Axtmann und die Vereinfachung durch die Digitalisierung. Gestern habe ich die Seite der Stadt Wiesbaden, die offizielle, gefunden. Stolz berichtet die Stadtverwaltung , daß ihre Seite »seit dem 26. März 2025 online« ist. Und da findet sich auf der »Webseite der Landeshauptstadt Wiesbaden« folgender Text. [Nicht gekürzt und nicht verändert!]. J.

Axtmann, Otto Ludwig (gen. Horst); Filmjournalist, Verleger; geboren: 27.06.1917 in München; gestorben: 19.10.1995 in Wiesbaden. Nach dem Studium der Zeitungswissenschaften in München begann Axtmann seine berufliche Laufbahn als Journalist, ehe sie der Zweite Weltkrieg unterbrach. 1946 eröffnete er in München ein Pressebüro, das unter anderem die Mitteilungen des Verbandes bayrischer Filmtheater herausgab. Ein Jahr später wurde er Korrespondent der in Baden-Baden erscheinenden Fachzeitschrift »Illustrierte Filmwoche«. Anfang 1950 übernahm er die Chefredaktion des »Filmecho« in Hamburg. Mit dem offiziellen Organ des damaligen Wirtschaftsverbandes der Filmtheater siedelte er wenige Monate später nach Wiesbaden um, wo wichtige Zweige des sich neu formierenden bundesdeutschen Filmproduktions- und Filmverbandswesens ihren Sitz fanden. 1962 übernahm er auch die »Filmwoche« und verschmolz beide Zeitschriften zu einem gemeinsamen Titel. Sieben Jahre später kamen die »Filmblätter« hinzu. Unter seiner Leitung wurde »filmecho/filmwoche« zum zentralen (zwischen 1969 und 1975 einzigen) Fachorgan der deutschen Filmwirtschaft. In seinen regelmäßigen Kolumnen stritt er für den qualitätsvollen, zugleich kommerziell erfolgreichen Kinofilm. Er scheute vor Kontroversen (besonders mit Vertretern des sogenannten neuen deutschen Films der 1960er-Jahre) nicht zurück, appellierte aber auch stets an die einheitliche Interessenlage der gesamten Branche. Daneben brachte er einen seit 1950 jährlich erscheinenden Verleih-Katalog heraus und galt als Mit-Initiator der vom Hauptverband der Filmtheater und »filmecho/filmwoche« gestifteten »Goldenen Leinwand« für besondere Kinoerfolge. 1969 gab er die redaktionelle Leitung der Zeitschrift ab und blieb bis zu seinem Tod ihr Herausgeber. Der Verlag Horst Axtmann GmbH hat auch 2016 seinen Sitz in Wiesbaden.

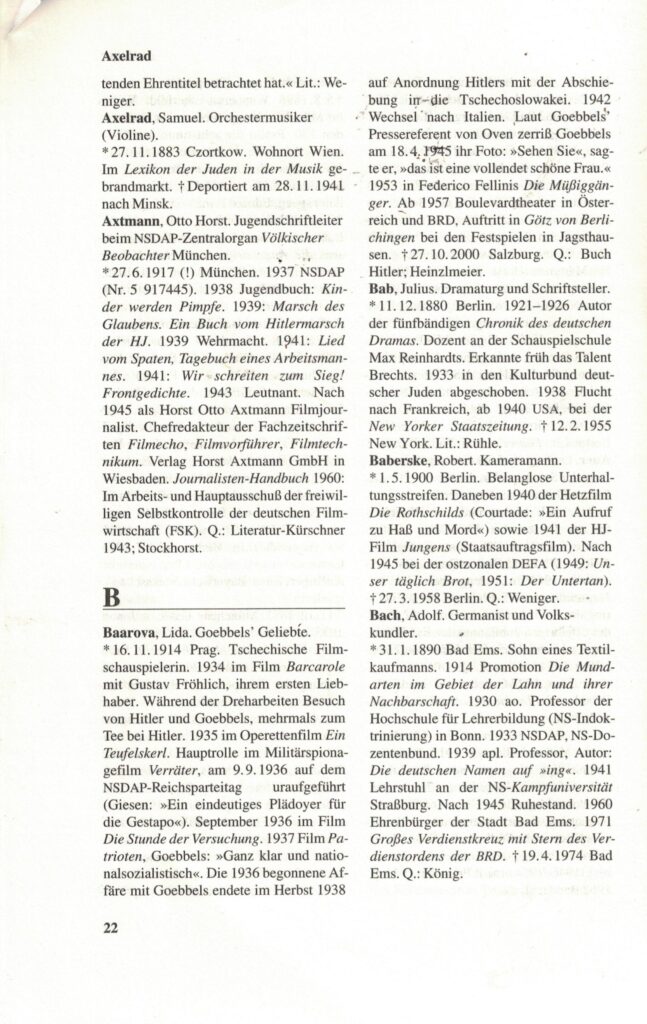

Hallo Eugen, ja der obige Text wurde von Friedemann Beyer geschrieben, der es sicher besser wußte. Ernst Klee hat 2007 in seinem »Kulturlexikon zum Dritten Reich — Wer war was vor und nach 1945« den Werdegang dieses Mannes vom Völkischen Beobachter bis zur Freiwilligen Selbstkontrolle (FSK) so beschrieben:

Axtmann, Otto Horst. Jugendschriftleiter beim NSDAP-Zentralorgan Völkischer Beobachter München. *27.6.1917 (!). 1937 NSDAP (Nr. 5 917445).

1938 Jugendbuch: Kinder werden Pimpfe. 1939: Marsch des Glaubens. Ein Buch vom Hitlermarsch der HJ. 1939 Wehrmacht. 1941 Lied vom Spaten. Tagebuch eines Arbeitsmannes. 1941: Wir schreiten zum Sieg! Frontgedichte. 1943 Leutnant. Nach 1945 als Horst Otto Axtmann Filmjournalist. Chefredakteur der Fachzeitschriften Filmecho, Filmvorführer, Filmtechnikum. Verlag Horst Axtmann GmbH in Wiesbaden. Journalisten-Handbuch 1960: Im Arbeits- und Hauptausschuss der freiwilligen Selbstkontrolle der Deutschen Filmwirtschaft (FSK). Q.: Literatur-Kürschner 1943; Stockhorst.

Das klingt doch gleich schon ganz anders. Und wie peinlich ist doch der Text von Friedemann Beyer. J.

Hallo Eugen, Du hast Recht. Das Verstecken der Nazibiografie von Otto Ludwig, genannt Horst Axtmann [18 Jahre später!!] ist peinlich. Aber es erklärt immerhin, warum in genannter Zeitschrift Nachforschungen über den Werdegang von Dr. Alfred Bauer nie stattgefunden hatten. Und nun kommst wieder Du. J.

PDF Briefe an Eugen (LVXV) Staudte im Russischen Sektor

Hallo Eugen, ja, Dein Einwand, das es keine Zeitzeugen mehr gibt, die das bestätigen könnten, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber was haben uns die Zeitzeugen denn bisher genutzt? Die ham ja die schlimmen Sachen auch alle für sich behalten. Als ich jedenfalls 1970 mit dieser S-Bahn von Lankwitz nach Gesundbrunnen gefahren bin (Jeden Morgen um 6.30 Uhr, um zum Bauplatz der Gleisbaufirma Max von Knoblauch GmbH in der Swinemünderstraße neben Grundstück Nummer 46 zu kommen) waren es insgesamt 12 Stationen (Lankwitz und Gesundbrunnen eingeschlossen) von denen allerdings nicht alle „bedient“ wurden. Da hielt die S-Bahn nicht an, sodaß man weder ein- noch aussteigen konnte. Nur an der Friedrichstraße hielt die S-Bahn an. Dort gab es zollfrei Zigaretten und Schnapps zu kaufen. Man durfte sich aber beim Aussteigen und Verlassen des S-Bahngeländes nicht erwischen lassen. Meine Lieblingsmarke war damals Pall Mall, und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, wie lange die von Lankwitz nach Gesundbrunnen gebraucht hat? Hab ich vergessen. Jetzt braucht sie beim Halt an allen zwölf Haltestellen 32 Minuten und um Deinen Wissensdurst zu löschen: Die Ringbahn der S-Bahn braucht, egal ob sie links oder rechtsrum gefahren ist, 60 Minuten. Wie das 1970 war? Die konnte man damals ja gar nicht nutzen, weil sie oben rum gefahren ist und an der Mauer angehalten wurde. Und noch was. Die Westberliner, nicht alle natürlich, aber viele, fanden das doof dass die Westdeutschen (also wir) die S-Bahn benutzt haben, weil sie ja vom Osten war. Und übrigens auch ganz billig, und nun kommst wieder Du. J.

Hallo Eugen, ja natürlich gabs und gibs Korruption auch anderswo. Da gab es nach dem Krieg am Gesundbrunnen noch ein großes Kino, das habe ich erst viel später erfahren. Eins mit mehr als 1.500 Plätzen. Das hieß nach dem Krieg „Corso Kino“. Da fand 1951 unter anderem die erste Berlinale statt. Das war nach dem Krieg der Französische Sektor, der an den Russischen Sektor grenzte. Und die hatten ja die Ostmark, die viel weniger Wert war. Kurs war, glaub ich mich zu erinnern 1:7. Und die Zuschauer aus dem Osten, also dem russischen Sektor, konnten dann in Ostmark bezahlen. Und der Kinobesitzer bekam die Differenz in Westmark erstattet. Mehr Geld konnte man als Kinobesitzer nicht machen. Nach dem 13. August 61 war damit dann Schluß. Aber bis dahin war das ein gutes Geschäft. Die Geschichte dieses Kinos habe ich dann erst viel später erfahren, aber das ist eine andere Geschichte, nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, was ich da gemacht habe, bei der adligen Firma von Knoblauch? Ja eben Gleisbau und die Dehnungsfugen an der Stadt-Autobahn repariert. Wieviele Leute da gearbeitet haben? Na die „Gewerblichen“ waren zwölf und dann gab es noch welche im Büro. Was mir noch einfällt: In der Swinemünder Straße neben dem Grundstück Nummer 46 gab es 6 große Schuppen, in denen die Werkzeuge untergebracht waren. Was man so braucht im Gleisbau. Große Schlüssel für die Schwellenschrauben, Spitzhacken, Schaufeln, Spaten und die kleinen Maschinen zum Bohren, Schleifen und zur Stromerzeugung. Ein Kriegsversehrter, so nannten sie den, war angestellt um darauf aufzupassen, daß nix geklaut wurde. (Es gab auch noch einen Schäferhund, der ihm dabei half, beim Aufpassen). Du wirst es nicht glauben in welchen Mengen die Werkzeuge vorhanden waren. Ich hab nicht gezählt, aber ungelogen, das waren mindestens 200 Schaufeln und Spitzhacken. Das erweckte sofort meine Neugier und Max, der Kriegsversehrte, der schon seit Kriegsende dort beschäftigt war hat es mir dann in einer ruhigen Minute, die es auch gab, erzählt. Es gab ja nach dem Krieg viele Förderprogramme zur Trümmerbeseitung in Berlin. Du kennst doch noch die 2 Pfennig Briefmarke „Notopfer Berlin“? Also die Schaufeln wurden an Männer ausgegeben, die auf den Baustellen morgens erscheinen sollten. Dann kam einer vom Senat, hat die Personen gezählt und dafür gabs dann Geld. Wieviel das war, wußte Max natürlich nicht. Als der vom Senat wieder weg war, durften die „Schauspieler“ wieder nach Hause, die „Baustelle“ verlassen . Ungefähr 20 Westmark gabs dafür, hatte mir Max erzählt. Viel Geld zu der Zeit. Das war nach der Einführung der DM. Der adlige Unternehmer hat natürlich das meiste Geld eingestrichen und nur einen kleinen Teil an die „Schauspieler“ weitergegeben. Ich glaub, die Korruption ist eine Berliner Erfindung. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, in dem Film „Rotation“ von Wolfgang Staudte, der 1949 in die Kinos kam, wird die Sprengung am Gleisdreieck am 2. Mai 1945 gezeigt. Die S-Bahn fährt an dieser Stelle unter dem Landwehrkanal durch. Die Sprengung, so ist die Vermutung, wurde von Fachleuten durchgeführt. Der S-Bahn Tunnel wurde zu dieser Zeit als Luftschutzbunker genutzt. Durch die Sprengung gelangte das Wasser aus dem Landwehrkanal in den Tunnel und es sind haufenweise Menschen ertrunken. In der Aufarbeitung dieser Geschichte, die bei Staudte noch sonnenklar war, ist es zu zahlreichen Spekulationen gekommen. So kurz vor der Kapitulation einen Tunnel sprengen? Vielleicht, und so kommt eine weitere Spekulation in die Geschichte, ist es so gewesen: Dort hatte die SS eine Sprengfalle vorbereitet, die durch die Bomben eines amerikanischen Luftangriffs in Gang kam. Wär doch möglich? Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, nein die hieß natürlich nicht Ostmark. Die hieß Mark der DDR. Würde mich nicht wundern, wenn die aus Westberlin in Ostberlin das Brot für Ostmark gekauft haben, J.

Hallo Eugen, Dich interessiert die andere Geschichte? Ja die ist wirklich ein bißchen lang. Also die erste Berlinale 1951 wurde von einem Nazi organisiert. Und zwar einem, der sich gut getarnt hatte. Er kannte dieses Kino, das 1932 Lichtburg hieß, gut. Denn die Firma, in der er ab 1941 gearbeitet hatte, hatte dieses Kino einem Juden weggenommen. Einem, dem die Flucht gelungen war und der aus diesem Grunde überlebt hatte. Der ist dann nach dem Krieg nach Berlin zurückgekommen ist. Und nun kommst wieder Du,. J.

Hallo Eugen, wie das passieren konnte? Der Mann hat eben Glück gehabt. J.

Hallo Eugen, wie das Glück aussah? Ja, die Umstände eben. Für manche Menschen war das überhaupt kein Glück. Für ihn aber schon. In Würzburg hatte er vor dem Krieg studiert und eine Doktorarbeit geschrieben. Irgend was mit Film. Vorraussetzung für den Job bei der Reichsfilmkammer in Berlin. Als der Krieg dann verloren war und einem Offizier der US-Army die Berlinale einfiel (Oscar Martay), war er nur die zweite Wahl. Vor ihm einer, dessen Ruf als Obernazi schon bis nach Hollywood gelangt war (Oswald Cammann-„Nazi Movie Moguls Powerful in Germany“, in „The American Jewish World“, 19. Januar 1951, S. 6). Diese amerikanische Zeitung kannte diesen Obernazi, den sie da zum Direktor der Berlinale machen wollten. Also wurde Kandidat Nr. Eins aussortiert.

Kandidat Nr. Zwei hatte das Glück, das ein Bomberkommando aus 280 Flugzeugen Würzburg kurz vor Kriegsende in Schutt und Asche gelegt hatte. Sein Glück war, auch das Archiv der Dissertationen war verbrannt. Seine Dissertation auch. Nicht mal an den Titel dieser Arbeit konnte er sich nach Kriegsende erinnern. Damit war viel Beweismaterial für seine Nazivergangenheit beseitigt. Dann kam ihm auch noch Stalin mit seiner Blockade zu Hilfe. Westberlin sollte ausgehungert und eingemeindet werden und wurde von den Amis deshalb über eine Luftbrücke versorgt. Da hatten die Verantwortlichen von Westberlin anderes zu tun, als sich um die Vergangenheit ihres Berlinale Direktors zu kümmern. Immerhin kannte dieser ein Kino am Gesundbrunnen, das für die erste Berlinale geradezu geschaffen war. Größe: 1.500 Sitzplätze. Standort: Französischer Sektor an der Grenze zum Russischen Sektor, waren dabei ausschlaggebend. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, was mit dem Besitzer des Kinos passiert ist? Der kam nach Deutschland zurück und hat seine Ansprüche vor Gericht geltend gemacht. Aber, als er starb, war der Restituionsprozeß vor einem deutschen Gericht noch nicht entschieden. Und nun kommst wieder Du, J.

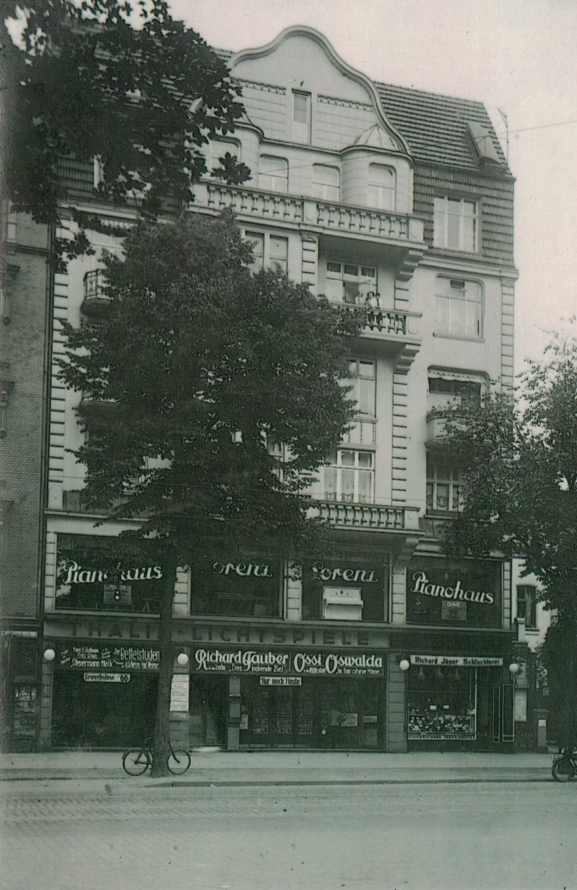

Lichtburg Kino Berlin Gesundbrunnen 1932

Hallo Eugen, wie es mit dem Berlinale Direktor weiterging? Am Anfang gab es noch Fragen und Hinweise, aber der Mann hat das Rampenlicht nicht so sehr gesucht. Und nach 25 Jahren im Amt hatte er sich eine gute Pension erarbeitet. Bis jemand nach seinem Tod auf die Schnappsidee kam, nach seiner Person einen Berlinale Preis aus der Taufe zu heben. Keinen goldenen, aber einen silbernen Bären. Sein Nachfolger als Berlinale Direktor war ein Redakteur der Zeit (Die Zeit-Wolf Donner), der sich mit den Schuhkartons des Herrn Riech, der die Ufa Kinos gekauft und entsprechend umgebaut hatte, angelegt hatte. Und so kam es dann wohl, daß viele Jahre später, eine von der Zeit angestellte Filmjournalistin sich doch mal mit diesen alten Geschichten von damals beschäftigt hatte. Ein „Hobby Filmhistoriker“ hatte sie drauf gebracht. Da sind sie dann alle aus allen Wolken gefallen. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir von der Medienberatung hatten ihnen vorgeschlagen, sie sollten doch einfach die Farbe des Bäres ändern. Ham se nich jemacht. Und braune Bären sind ja in der Natur viel häufiger anzutreffen, als diese angemalten silberen Bären. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, ob es einen Nachfolger Preis gibt? Habe so was nicht bemerkt. Es gab ein Bohei, aber jetzt ist es auch schon wieder vergessen, und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, ja ich kenne den Namen dieses Hobby Historikers, aber der möchte nicht, dass sein Name wieder irgendwo auftaucht. Der Zusammenhang stört ihn zu Recht. Aber Eugen, es gibt ja das Netz. Und wie ich Dich kenne, wird Dir eine Suche nicht schwer fallen. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, ja das ist richtig. Wenn die, die da aus den Wolken gefallen sind schon 1972 auf die Hinweise von Wolfgang Becker und Jürgen Spiker reagiert und vielleicht einmal ihre Dissertationen gelesen hätten. Ich will das mit der Fahrradkette nicht wiederholen. Und, den Namen gefunden? Na, jedenfalls kommst jetzt wieder Du, J.

Hallo Eugen, Du bist aber auch neugierig. Woher ich die beiden Fotos von Wolfgang und Fritz Staudte habe? Die stammen aus dem „Almanach der Filmschaffenden von 1943“. Das habe ich mal in einem Antiquariat gefunden. Hat mich damals 120 Mark gekostet. Und ich hatte lange überlegt, ob ich das Geld ausgeben und das Buch wirklich haben wollte. Auf der ersten Seite ein Bild des Herausgebers und ein Vorwort von ihm. (Die Bilder wurden von den Darstellern selbst zur Verfügung gestellt, steht auf Seite 2). Auf jeder Seite zwei Fotos. Auf Seite 272 die beiden Staudtes. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, ja das Foto von Recha und Karl Wolffsohn stammt aus dem Buch von Ulrich Döge. Dort befindet es sich auf Seite 26, wie Du siehst. Die Fotografin oder der Fotograf ist in dem Buch nicht angegeben, oder ich hab es nur nicht gefunden, J.

Hallo Eugen, ja dick ist das Buch auch. Das Buch von der Reichsfilmkammer. Es hat 543 Seiten und einige fehlen auch schon. Herausgegeben vom Reichsfilmintendanten in Max Hesses Verlag Berlin. Druck : Großdruckerei Erich Thieme, Berlin-Niederschöneweide, Haselwerder Straße 27-31. Und jetzt bist wieder Du dran, J.

Hallo Eugen, danke der Nachfrage. Ja, ein Buch über die Aufarbeitung der Tätigkeit des ehemaligen Berlinale Direktors gibt es auch. Zwielicht genannt. Hier ist der Umschlag. Kann man kaufen. Aber da steht auch nur drin, was Du jetzt schon alles weisst. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, wieder mal ein Griff ins Buchregal. Ja es war damals bei Erscheinen (2008) ein ärgerliches Buch. Hier kommt zur Erinnerung die Buchkritik von damals. Etwas aktualisiert. J.

Das Foto stammt von Mark Lissauer (Australien). Gemacht im Juli 1931. Grindelallee 116-118 Hamburg. Mark Lissauer ist der kleine Junge, der im vierten Stock auf dem Balkon zu sehen ist. Neben ihm steht die Hausbesitzerin Ranette Salfeld und ihre Tochter Elisabeth Fanny Salfeld. (Nach der Heirat: Elisabeth Fanny Lilienthal). Von Ranette Salfeld haben wir bisher kein Foto gefunden.

PDF Schöne Stunden sehen anders aus

Schnitt/Montage: Renate Merck

Ein persönlicher Nachruf

PDF Nachruf Renate Merck von Moritz Herbst

„Die Beiden waren vom Packen so k.o., die haben mich beim Umzug 1986 gebeten, dass ich sie in den Odenwald fahre“, erinnert sich die Trickfilmerin und Autorin Elke Löwe beim Zusammensein nach der Urnenbeisetzung im Familiengrab. Renate Merck ist im Tod zurückgekehrt nach Hamburg-Nienstedten. 37 Jahre hat sie mitten im südhessischen Brombachtal gewohnt, in dem kleinen Dorf Birkert. Die längste Zeit davon zusammen mit ihrem Mann Helmut Herbst und vielen Katzen. Am 4. Juli 1951 wurde sie geboren, als Tochter von Edith Merck und Walther Merck, der die Professur für Vergleichende Pädagogik an der Universität Hamburg bis zu seinem Tod 1964 inne hatte. Seit der Pubertät wurde Renate Merck von ihrer Mutter alleine erzogen, in einem schönen Haus mit Garten mitten in Nienstedten. Die Elbe ist nah, Blankenese ist der Nachbarstadtteil, hier lässt es sich leben. Germanistik und Ethnologie studierte Renate Merck an der Universität Hamburg, wollte Lehrerin werden. Neben dem Studium jobbte sie im Grindelviertel in einem Café, dass Studierende in Selbstverwaltung als Kollektiv betrieben.

Über Germanistikseminare entstanden Kontakte in die Hamburger und Berliner Filmszene. Die war nichtkommerziell, viele lebten prekär von Film zu Film, mit anderen Jobs nebenher. Vieles war im Fluss, und es gab dadurch Möglichkeiten, mitzuwirken, einzusteigen in kreative Filmprojekte. Wenig war formal geregelt, und so begann Renate Merck als Schnittassistentin zu arbeiten, lernte die Grundlagen, das Verständnis für die Filmmontage von Helmut Herbst. Sie kamen 1979 zusammen. Klar ist, selbst beim Essen, beim Spazierengehen wurde viel über Film geredet – oder über Theater, Bilder – Kunst, Kultur, Politik. Da saßen schon mal die französischen Regisseur*innen Jean-Marie Straub und Danièle Huillet am Küchentisch beim Teetrinken, wenn ich unangekündigt in der Wohnung über der Cinegrafik vorbei kam, im ehemaligen Fabrikgebäude in einem abgerockten Hinterhof in Hamburg-Barmbek. Jean-Marie Straub und Danièle Huillet drehten da, 1984, gerade in der Speicherstadt den Spielfilm „Klassenverhältnisse“.

Die Filmszene war tatsächlich eine, in der es viele Freundschaften und wenige Feindschaften untereinander gab. Vielleicht lag es daran, dass man darauf angewiesen war, miteinander arbeiten, kooperieren zu können. So auch beim Schnitt eines ethnologischen Filmprojekts zusammen mit Manfred Schäfer und Ingrid Kummels nach deren Reise in das Amazonasgebiet Perus zu den Asháninca. „Uns brachte Bernd Fiedler, der als Mentor stets eine große Hilfe war, Ende 1988 zusammen“ erinnert sich Ingrid Kummels, die Rohschnittabnahme ihres ersten Films war im Februar 1989: „Manfred und ich lebten in Amorbach und die Herbsts nur 30 Kilometer entfernt in Birkert. Es funkte gleich, weil Manfred, ich und Renate über die Ethnologie-Schiene uns gut verstanden“.

Sicher war es hilfreich, dass alle vier ähnliche Vorstellungen vom Leben und Arbeiten hatten: Voll reinhängen in die Forschung, in den Film, aber selbstbestimmt, kritisch gegenüber Ausbeutung und Herrschaft. Diese Freundschaft hielt, bis zum Tod von Manfred Schäfer 2003 trafen sich die vier auf dem Grundstück von ihm und Ingrid Kummels in Amorbach, um Apfelwein zu machen. Alltagskultur kennenzulernen, Fertigkeiten dafür zu erlernen – dafür war Renate Merck immer aufgeschlossen. Nicht als Ablehnung von Hochkultur, nein, im Gegenteil: Für kulturelle Vielfalt und Toleranz gegenüber Anderem und Genießen des Schönen.

„Sehr gut erinnern kann ich mich an Manfreds und meine große Freude an den täglichen Fahrten nach Birkert und an der Arbeit dort, die in der Tat oft mit einem gemeinsamen Abendessen in dem gastfreundlichen Haus mit großer Filmgeschichte endeten“, so Ingrid Kummels: „Manfred, der schon Fotoingenieurwesen in Köln studiert hatte, und ich, Laiin, lernten von Renate viel über die Kunst der Filmerzählung und 16mm-Schnitttechnik, so dass wir im Laufe der Jahre diesbezüglich unabhängig wurden und uns einen eigenen Schneidetisch in Amorbach zulegten“.

In dem Haus von Renate Merck und Helmut Herbst mitten in Birkert gab es immer eine Kiste Apfelwein, falls mal Besuch kommt. Rotwein auch, dazu guten Käse, und es wurde gerne und aufwendig gekocht und gespeist. Das Haus in Birkert war der Rückzugsort, der aber gleichzeitig bis oben hin angefüllt war mit Trickfilmtechnik – und mehreren Schneidetischen für den analogen Filmschnitt, so wie ihn Renate Merck über Jahrzehnte perfektioniert hat.

Bei Elfi Mikesch hat sie 1979 während des Filmschnitts von „Was soll’n wir denn machen ohne den Tod“ auf einem Hochbett in der Wohnung der Regisseurin, die auch selbst ihre Filme geschnitten hat, in Berlin direkt über dem Schneidetisch gewohnt. Die weißen feinen Handschuhe angezogen, am Galgen die dort hängenden Filmstreifen sortiert, die Bobbys mit den aufgespulten Filmsequenzen, Szenen, Tonspuren auf die Drehscheiben gelegt, die Schnitt- und Klebeapparate parat. Ton und Bild mussten getrennt geschnitten genau parallel ablaufen, wenn der Schnitt fertig war.

Zusammen mit Helmut Herbst schnitt Renate Merck dessen Dokumentationen „Happening – Kunst und Protest“ und „Zwischen den Bildern“ sowie 1981 den in Nordhessen gedrehten Spielfilm über das Leben von Georg Büchner: „Eine deutsche Revolution“. Renate Merck hat viele Filme geschnitten, die ein eher cineastisches Publikum fanden, die aber Wegmarken für das andere Kino seit den 80iger Jahren sind: „40 qm Deutschland“ von Tefik Baser, „Drachenfutter“ und „Abschied. Brechts letzter Sommer“ von Jan Schütte, „Die Jungfrauenmaschine“ und „Verführung: Die grausame Frau“ von Monika Treut, „Scherbentanz“ von Chris Kraus, „Der zynische Körper“ von Heinz Emigholz. Aus ihrem Studium der Ethnologie und Germanistik konnte sie immer wieder etwas einbringen in die Montage von Filmen, sie setzte sich mit dem Filmstoff auseinander. So stand Bruce Chatwins Buch „In Patagonien: Reise in ein fernes Land“ in einem ihrer Bücherregale – sie las es, bevor sie den Film „In Patagonien“ von Jan Schütte schnitt, in dem es um dieses Buch geht.

Wenn es um den Spannungsbogen ging, um inhaltliche Nebenstränge, die zu viel und verwirrend waren und raus mussten aus dem Film, war dies ähnlich wie bei einem Buch; wenn die Bildersprache herausgearbeitet werden konnte, der Rhythmus stimmiger und der Erzählfluss klarer. Die Montage von Filmen, der Schnitt, ist ein unverzichtbares Stadium im Entstehungsprozess. Aber für die Zuschauenden nahezu unsichtbar.

Den Umstieg von analogem zu digitalem Film und Schnitt hat Renate Merck mit durchlebt, einen Avid-Schnittcomputer gab es auch im Haus in Birkert im Odenwald. Jahrelang wechselten sich die Arbeitsphasen in Hamburg und Berlin beim Schnitt am Ort der Filmproduktion ab mit Phasen der Ruhe, des privaten Lebens und der Gartenarbeit in Birkert. Wobei – so richtig privat ging es in Birkert selten zu. Die Katzen waren es schon gewohnt, dass immer wieder Besuch kam, ab und an auch andere Filmschaffende im Gästezimmer wohnten, und im Haus Filme geschnitten, gedanklich zerlegt und neu wieder montiert wurden.

Viele Studierende von der Hochschule für Gestaltung in Offenbach waren gerne und häufig zu Gast. Helmut Herbst hatte dort bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2000 eine Professur für Film inne.

„An Manfreds und meinen ersten Dokumentarfilmen arbeiteten auch Studenten von Helmut Herbst von der Hochschule für Gestaltung in Offenbach am Main mit zum Beispiel Radka Staněk und Norbert Schliewe“, erinnert sich Ingrid Kummels: „Helmut und Renate förderten die Studierenden, indem sie uns ihre Mitarbeit an Schnittassistenz und Animation bei unseren Dokumentarfilmen herantrugen. Renate gab uns nebenher bei der Arbeit unzählige wertvolle Ratschläge was das Schreiben von Exposés, Drehbücher, potentielle Fernsehredaktionen und Ähnliches anbelangte. Diese Ratschläge waren ein Bestandteil von unseren schier endlosen Plaudereien während des Filmschneidens. Diese Art von Gesprächen lässt nur das analoge Filmschneiden zu, so mein Eindruck – digital erlebe ich das anders, auch wenn ich mich mit dem Cutter, mit dem ich aktuell zusammenarbeite, auch seit Jahren gut verstehe“.

Renate Merck stand den Studierenden von der Hochschule für Gestaltung in Offenbach gerne mit kunsthandwerklichem Rat und Tat zur Seite. Und half mit, Filme fertigzustellen, die als Projekt schon vor dem Scheitern standen. Als Dozentin hat sie an der Filmakademie Ludwigsburg jahrelang im Studiengang Montage/Schnitt unterrichtet und gerne ihr Wissen weitergegeben. Monika Preischl, Archive Researcherin in der Landesfilmsammlung Baden-Württemberg bringt es auf den Punkt: „Ich habe bei meiner Editorin Renate Merck sehr viel über Bildsprache gelernt und dabei festgestellt, wie viel Energie, Liebe und Leben in Archivmaterial stecken kann“. So hat Renate Merck fast drei Jahre lang nach dem Tod von Helmut Herbst dafür gesorgt, dass alle Filme, alles Material, die ganze Filmtechnik, Fachliteratur an verschiedenen Orten archiviert, inventarisiert, weitergenutzt wird. Als sie damit fertig war, mit ihrer Berufstätigkeit abgeschlossen hatte und in eine kleine Wohnung in Eckernförde nahe am von ihr geliebten Meer gezogen war, kam eine schwere Krankheit durch, die sie schon lange in sich hatte. Am 24. Dezember ist sie gestorben, jetzt wurde sie beerdigt. Der letzte Cut der Renate Merck. Und der tiefste.

Moritz Herbst

Moritz Herbst ist der Sohn von Helmut Herbst aus erster Ehe.

Dettmer_ Früher NS-Terror und die Geschichte eines Fotos text etwas geküzt