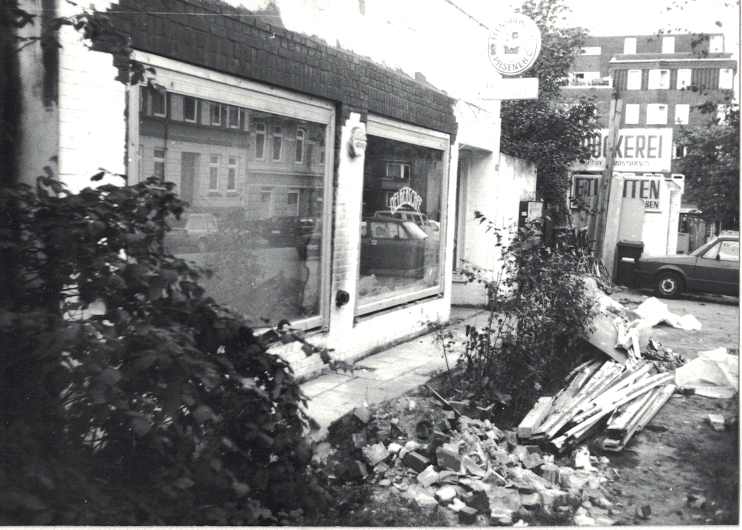

PDF Dimitry Rostowski Etikettendrucker Dimitry Rostowsky hatte 1989 eine Etikettendruckerei in der Oelkersallee 66 (direkt neben dem Oelkers Cafe in der Oelkersallee 64 Hamburg Altona – gleichzeitig das Duckenfeld im Oelkers Cafe: Ein kleines Kino mit 22 Sitzplätzen). Am 12. Juli 1989 führte ich mit ihm ein Gespräch über sein Leben. Er wurde 1942 von den Deutschen aus Kiew verschleppt. „Dimitry D. Rostowsky Etikettendrucker“ weiterlesen

Dimitry Rostowsky hatte 1989 eine Etikettendruckerei in der Oelkersallee 66 (direkt neben dem Oelkers Cafe in der Oelkersallee 64 Hamburg Altona – gleichzeitig das Duckenfeld im Oelkers Cafe: Ein kleines Kino mit 22 Sitzplätzen). Am 12. Juli 1989 führte ich mit ihm ein Gespräch über sein Leben. Er wurde 1942 von den Deutschen aus Kiew verschleppt. „Dimitry D. Rostowsky Etikettendrucker“ weiterlesen

Monat: Mai 2014

Der Bildwerferraum nicht kleiner als 4 qm. Anmerkungen zur Bauentwurfslehre von Ernst Neufert (BEL).

Die erste Auflage erschien 1936, jetzt gibt es die 33. Auflage in deutscher Sprache. Viele Architekten glauben, dass dieses Buch ihnen ermöglicht, heute ein Gefängnis, morgen einen Büroneubau und übermorgen ein Kino zu entwerfen und leider eben auch bauen zu lassen. Die Auflage von 1996 hat fast 600 Seiten und kostet 198,00 DM.

PDF Anmerkungen zur Bauentwurfslehre

Anmerkungen zur Bauentwurfslehre von Ernst Neufert. Herr Neufert war ein berühmter Mann. Hoch dekoriert starb er 1986. Was der Dubbel für die Maschinenbauer ist, das ist der Neufert für die Architekten. Ein Handbuch für Alles, was mit dem Herstellen von Häusern zu tun hat. Wenn Architekten etwas bauen sollen, dann schauen sie zuerst in seine Bibel: Die Bauentwurfslehre.

4001 Tagebuch und eine kleine Vorgeschichte

PDF 48Seiten4001Kinotagebuchneu

Das 4001 Kinotagebuch und eine kleine Vorgeschichte

Das 4001 Kinotagebuch und eine kleine Vorgeschichte

Wir nennen es die Vorgeschichte, oder das erste Kapitel, die vom Mittwoch, d. 1. Januar 1992 bis Dienstag, d. 19. Dezember 1995 geht. Der König der Schachteln stirbt; ein Beamter traut sich nicht nach St. Pauli; Unternehmer erhalten kleine Geschenke; ein Vermieter weiß nicht, wer bei ihm wohnt; ein Spekulant wird Spekulationsobjekt; das Schwein und das Kartellamt. „4001 Tagebuch und eine kleine Vorgeschichte“ weiterlesen

Alle Welt tuts – der Leidensweg eines VOBO Kurzfilmes

Schließlich bin ich Beamter Der Leidensweg eines Vobo Kurzfilmes. Wenn der Namensvetter mit 450 Kopien “startet“ (wie die Branche das so nennt), dann ist das schon was.

Schließlich bin ich Beamter Der Leidensweg eines Vobo Kurzfilmes. Wenn der Namensvetter mit 450 Kopien “startet“ (wie die Branche das so nennt), dann ist das schon was.

Abseits dieser Geldmenge vollzog sich in den letzten Monaten ein anderer “Kinogroßversuch“. Mit über 80 Kopien wurde der Anti-Volkszählungsfilm “Alle Welt tuts“ in den Kinos gezeigt. Finanzierung, Produktion und Vertrieb gleicht eher einem Abenteuerroman. Wie immer wenn Linke in diesem -ihrem- Lande daran gehen, etwas herzustellen, dann gibt es diese ständigen Wiederholungen: Erstens ist kein Geld da und zweitens ist es auch zu spät, um etwas aufzutreiben. Übrig bleibt nur die Idee. Diesmal Ideenmacher Thomas Amman und Niels Bolbrinker. Der eine hat grade in einem Fernsehbeitrag gezeigt, wie leicht die Geldautomaten der Hamburger Sparkasse zu überlisten sind. Statt nun dies Wissen, wie jeder vernünftige Mensch, für sich zu behalten und in Zukunft immer über genügend Bargeld zu verfügen, was macht er? Für ein vergleichsweise jämmerliches Honorar einen Magazinbeitrag.

Die Folge: Die Hamburger Sparkasse kündigt das Konto. Beleidigt über so viel Öffentlichkeitsarbeit. Kein Konto, kein Überziehungskredit für den VOBO Kurzfilm. Ohne Geld bekommt man keinen Rohfilm, kein Kopierwerk arbeitet umsonst, keine Kamera kann gemietet werden. Es ist März und die Volkszählung steht vor der Tür. Während viele noch überlegen, ob sie sie reinlassen, sitzen Amman und Bolbrinker am Küchentisch und überlegen, wie das nötige Geld zu beschaffen ist. Am Stichtag – wir erinnern uns – es sollte der 25. Mai (1987) sein – sollen die Kopien in den Kinos laufen. Im nächsten Monat lernen sie eine Menge: Über sog. Rohfilm, “Selbstverwaltete Filmförderung“ über “kommunale“ und “Beamtenkinos“, über Bürokratie und “linke alternativ-Bürokratie“ und auch über den Beifall, mit dem man nicht rechnet.

Der “Hürdenlauf“ der Finanzierung beginnt in Hamburg. Beim “selbstverwalteten“ Hamburger Filmbüro e. V.. Seit der Gründung 1979 hat sich dieses Büro zu einem “sozialdemokratischen Musterprojekt“ entwickelt.

Kein Geschäftsführer, kein Buchhalter, keine Schreibkraft, die nicht mindestens die Fähigkeit von Politikern haben – nämlich Werbung zu machen, ohne etwas von der Sache zu verstehen. Am linken Rand der SPD – aber eben doch SPD. Fraktionszwang. Für spontane Politik ist kein Platz. Reden werden gehalten: In der Zeitung muß es stehen, am besten, wenn noch ein Bild dabei ist. Da geht es nur zuletzt um Film. Da müssen die richtigen Formulare ausgefüllt werden.

Die Einreichfristen müssen eingehalten werden. Da muß die Richtung stimmen. Da werden Politik-Karrieren angefangen. Und wenns nicht in die richtige Richtung geht, da gibt es eine Menge Vorschriften, mit denen unliebsame Projekte und Personen beiseite geschoben werden können. Nein – kein Geld für die VOBO Film. Erstens, der Einreichtermin ist verstrichen. Zweitens, das Gremium hatte bereits einen ähnlichen Film kurz vorher abgelehnt. Wie man es gewohnt ist, zum Schluß wird die Ablehnungsbegründung auch noch solidarisch: Man würde ja privat gerne wollen . . . aber leider.

Der Vorstand – wie bei vielen Vereinen – ähnlich mutig auf die Frage, wie sich denn das Filmbüro e. V. in der Volkszählung selber verhalten wolle. Im Valentin Musäum hängt die Antwort an der Wand: “Mögn täten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut.“ Schließlich kann man nicht vor der Bürgerschaftswahl für die SPD werben und hinterher die Herren in die Pfanne haun. Für Hamburg heißt die Schlußfolgerung: Wer 10 Mille Subvention haben will, muß die hohen Herren der Politik bei Laune halten. Grade machen hat auch seinen Preis. Gratisangst? Vielleicht. Zum Ausprobieren reicht der Mut nicht.

Kein Geld vom Hamburger Filmbüro e. V.. Also eine Antrag an Netzwerk Hamburg. Nur leider geht das Gerücht, die hätten zurzeit überhaupt keine Gelder frei. Zeit ist knapp, also erst mal angefragt, ob das Gerücht stimmt. Dafür sind die “Alternativ-Banker“ wieder zu fein. Sie bestehen auf einem Antrag.

In drei Wochen trifft sich der Vergabeausschuß, der über den Antrag befindet. Netzwerk Berlin hat mehr Geld. Manfred Herold mit Berliner Wohnsitz übernimmt die Verhandlungen. Geld ist da. Zuständig, so befindet der Netzwerkgutachter in Berlin ist zunächst einmal Hamburg. In sechs Wochen tagt der nächste Vergabeausschuß “Netzwerk Berlin“. Die “Berliner Abteilung“ übersendet der “Hamburger Filiale“ einen Fragenkatalog. Der sieht so aus, wie 1980 Fragebögen ausgesehen haben. Wie denn die Produzenten politisch einzuschätzen seien, ob Hamburg das Projekt unterstützen würde, wenn es Geld hätte und ähnlich hypothetische Fragen. Die Volkszählung findet doch auch in Berlin statt? Der Einwand zieht nicht. Konzepte werden verschickt und begutachtet. Hamburg begutachtet und verweist mangels Masse nach Berlin zurück.

Nach 6 Wochen hin und her, findet der “Antragsannehmer“ von Netzwerk Berlin das Konzept sei sehr schlecht und ausserdem sei es ja viel zu spät für den Film. Aber: nach ihm gehe es ja nicht. Inzwischen auch das Ergebnis des Landes NRW in Mühlheim. Auch hier – wie in Hamburg – die formale Begründung. Man würde ja gerne den Film fördern, aber man könne nicht. Die Einreichfristen wären verstrichen. Welche Kinos in Berlin denn diesen Kurzfilm zeigen werden?

Der Verleih in Hamburg war in der Zwischenzeit fleissig. Es gibt zehn: Bali, Filmkunst 66, Filmbühne, Sputnik, Movimento, Eiszeit, Notausgang, Xenon, Graffiti, und Kino im Kob. Die sollen die Leute von Netzwerk anrufen. Machen sie aber leider nicht. Hin und her. Sitzungen, Anhörungen. Dann die erste Finanzhilfe. Ein Verein aus Kreuzberg spendet 1.000,00 DM. Auch Netzwerk Berlin ist inzwischen so weit, es kommen 4.000,00 DM.

Die Produktionssumme ist damit noch nicht zusammen. Aber ein Anfang. Die Bayern Grünen sagen einen Zuschuss zu. Klausel: Alle anderen Landesverbände der Grünen sollen auch bezahlen. Die AL in Berlin wird angefragt. Jemand kennt den Kassenwart dort und winkt ab, zwecklos. Bei der GAL in Hamburg tobt der Wahlkampf. Keine Zeit für den Nebenschauplatz. Doch die “Bürovorsteherin“ setzt sich sehr für das Projekt ein. Einige Bezirke bringen 1.000,00 DM zusammen.

Auf der Suche nach weiteren Geldgebern fällt dem Verleih auch die TAZ ein. Viel Papier wird gegen die Volkszählung bedruckt, warum sollten da nicht 3.000,00 DM für Kinobilder übrig sein? Die Redaktionskonferenz schmettert den üblen Bettelversuch eines “anderen Projektes“ ab. Kein Geld für Bilder.

Die Bundesgrünen sind immer nicht erreichbar. (Bisher hat nur die Bundespost an dem Projekt gut verdient. Die Telefonkosten schnellen in die Höhe.) Schließlich findet sich bei den Bundesgrünen doch eine Ansprechpartnerin. Eine Zusage kommt. Die Kinos sollen die Kopien bezahlen. Ein ungewöhnliches Ansinnen. Normalerweise kriegen sie Geld für die “Werbefilme“, die sie zeigen. Amman und Bolbrinker haben schon mal mit der Herstellung des Kurzfilmes angefangen.

Konntens wieder nicht abwarten. Inzwischen sind 12.000,00 Mark zusammen. Ungefähr die Hälfte des benötigten Geldes. Der Verleih telefoniert mit Kinos (gewerblichen und subventionierten). Erstaunliches kommt da zu Tage. Ungesehen und ohne Papier bezahlt das Kommunale Kino in Hamburg zwei Kopien. Doch auch das andere Extrem: Der Direktor des Deutschen Filmmuseums (wie sich der Leiter des Kommunalen Kinos in Frankfurt gerne nennen läßt) hat eine andere Antwort bereit: “Leider ginge das nicht – weder zeigen, noch bezahlen. Schließlich sei er Beamter im Staatsdienst.“ Ob Beamte denn keine eigene Meinung haben dürfen und ob er den Film nicht mal wenigstens vorher sehen will? “Nein, will er nicht.“

Auch die Beteuerung, dass kein Boykottaufruf im Film enthalten ist, bringt keine Zusage aus Frankfurt. Beamte sind eben Beamte. Auch in Kiel beim Kommunalen Kino gehts ähnlich ab. Man will darüber diskutieren und meldet sich wieder. Der Verleih wartet vergeblich auf den Rückruf. Schließlich meldet sich der Verleih wieder in Kiel. Die zuständige Sachbearbeiterin ist leider in Urlaub gefahren. Eine Ansichtskopie wird geschickt. Innerhalb einer Woche sollen sie diese ansehen und bei Nichtgefallen zurückschicken. Die Woche vergeht. Keine Kopie kommt. Also wird der Film in Kiel gezeigt. Denkste. Der Stichtag ist vorüber (25. Mai 1987), die Kopie kommt zurück. Kleiner Zettel: “Film konnte leider nicht gezeigt werden. Er kam zu spät“.

Mit dem Mut ist das so eine Sache. Offener dann doch die Leute vom Cinema Quadrat in Mannheim. Ihr Büro ist direkt im Rathaus Mannheim (E5). Wenn sie den Kurzfilm zeigen, werden die Zuschüsse gestrichen. Das ist ihnen die Sache nicht wert. Das kann man akzeptieren. Lieber so, als windelweich. Die Kollektive unter den Kinos gibts ja auch noch. Der chronische Geldmangel bestimmt ihre Arbeit. In Freiburg und Stuttgart wird so richtig demokratisch entschieden. Ob man noch mal wieder anrufen kann? Der Programmausschuß tagt am Montag. Mit Freiburg klappts dann noch. Mit Stuttgart nicht.

Inzwischen hat Flebbe aus Hannover 10 Kopien gekauft. Das gibt Auftrieb. Die AG Kino hilft beim Telefonieren. Doch der amtierende Vorsitzende schaltet sich ein. Er möchte keine Bestellscheinaktion. Schließlich die Frage, was ist mit Kino Abaton im gleichen Hause? Das kann nur der Geschäftsführer entscheiden, sagen die Angestellten. Doch der ist nicht zu erreichen. Schließlich, eine Kulturveranstaltung, der Geschäftsführer des Abaton hält eine Rede. Für Filmemacher Bolbrinker ist es die Gelegenheit, den Kurzfilm anzubieten. Er findet den Film gut. Kann aber nicht allein entscheiden, das hätte nun niemand gedacht. Schließlich stimmen auch die anderen zu. Letztlich doch nur eine Formsache.

Alle Kinobesitzer fliegen an die Cote da Sur. Cannes ruft. Auf Frau Gregor vom Arsenal in Berlin hat den Flugschein schon gekauft. Sie verspricht zurück zu rufen. Der Verleih wartet – wie so oft bei den Beamtenkinos – vergeblich. Alf Boldt wäre der richtige, aber der ist noch bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen.

Auch die Filmtheaterbetriebe Kloster & Steenwerth (York, OFF, Manhattan u. a.) in Berlin melden sich nicht wieder. Die hängen am Tropf der Filmförderungsanstalt, vermutet die Berliner Kinoszene. Er hängt so direkt am Tropf, dass er denkt, die machen Schwierigkeiten. Kein Georg Kloster. Da kommen dann doch eher die armen Kinos infrage: Sputnik, Movimento, Bali, Steinplatz und richtig, die nehmen auch Kopien. Bayern ist – wie gedacht – ein wenig erfolgreicher Versuch. München ja, zunächst die beiden Freak Kinos – Werkstatt und Maxim – und dann noch ein Kino der AG Kino.

In Regensburg sind wir wider Erwarten mit einer Kopie erfolgreich (Ostentor Kino, Werner Hofbauer). Im Augsburger Stadtkino ist der Bearbeiter gerade in Urlaub. Die Weber Broth. sind nach Cannes abgeflogen. Die anderen Mitarbeiter des Klein Konzerns haben keine Kompetenz für eine Ausgabe, die 100,00 DM überschreitet.

Wir schicken drei Ansichtskopien, mit der Maßgabe, diese bei Nichtgefallen innerhalb einer Woche zurückzusenden. Die Kopien kommen zurück, aber erst am 20. August (1987) mit einem kleinen Zettel der Buchhalterin, Kopien wurden nicht angefordert, nicht gezeigt, werden also auch nicht bezahlt. Was ist mit den Franken los, hat denen der Strauß auch schon den Schneid abgekauft? Ich beginne einen kleinen Streit.

Doch nicht nur Zustimmung, denen vom Roxy Kino in Dortmund ist unser Angriff zu seicht, sie hätten gerne was schärferes. Sie schicken die Kopie wieder zurück, aber innerhalb der besagten Woche. Das geht in Ordnung. Auch beim Arsenal Kino in Tübingen passiert eigenartiges. Die Kino Gruppe begutachtet den Film, will ihn einsetzen, aber der Vorführer hat Angst, also wird er bezahlt, aber nicht gezeigt. Gleichzeitig hat auch Zimmermann (Friedrich Zimmermann, damals Innenminister, heute tot) einen Werbefilm zimmern lassen, der bundesweit gestartet wird.

Viele Kinos weigern sich, diesen in die Werbeblöcke aufzunehmen und schicken ihn an die Agentur zurück. Wenn jetzt unser kommt, dann gibt es unterschiedliche Reaktionen:

1) Die pluralistische (Wir haben nicht für die Volkszählung geworben, also dürfen wir jetzt auch nicht gegen die Volkszählung werben) bzw., beide zu zeigen, wobei sie bei ersten Geld bekommen und beim zweiten Geld bezahlen sollen. (Was sie natürlich meistens nicht einsehen). Hier bricht das vorhandene Manuskript ohne jede Zusammenfassung ab . . .

Vom Original Manuskript übertragen von

Jens Meyer am 15. Mai 2014

Der Kameramann, der diesen Film fotografiert hatte, Niels Bolbrinker, ist am 4. April 2025 in Berlin gestorben. Aus diesem Anlaß habe ich diesen alten Text noch mal herumgeschickt. Hamburg, d. 15. April 2025

Betrifft: Volkszählung Stichtag 25. Mai 1987

Tim Schümann Hamburg (Der Sohn)

Ein Interview, das eigentlich nicht stattgefunden hat. Der Ton wurde zufällig aufgenommen. Vor einigen Jahren verstarb Tim Schümann. Deshalb kommt hier jetzt die Veröffentlichung des nicht gemachten Interviews. Und wäre nicht zufällig die Kamera mitgelaufen, mit denen wir das Fotoalbum von Tim Schümann abgefilmt haben, dann gäbe es diese Originaltöne (hier protokolliert) nicht. Ich nenne das Interview: Lügen aus Hamburg.

PDF InterviewTimSchümann „Tim Schümann Hamburg (Der Sohn)“ weiterlesen

Die Geschichte vom Eisenbieger aus Westberlin (Berlin West)

pdf Die Geschichte vom Eisenbieger

Die Sache ist schon ein wenig her. Verjährt? Man weiß nicht so recht. Deswegen sollte ich den Namen ändern. Also, ich nenne ihn jetzt mal Manfred W. aus Westberlin. Ein Ureinwohner, der noch niemals (jedenfalls damals nicht), die eingemauerte Stadt verlassen hatte. Von Beruf Eisenbieger und später Student an der Filmakademie in Berlin (dffb). Dort lernte ich ihn kennen. Wir erweiterten unseren Horizont. Und er lernte bei der Horizonterweiterung eine Dame aus Westdeutschland kennen. So nannten die eingemauerten Bewohner der Insel uns, die wir aus Hamburg oder anderen Städten aus Westdeutschland, so nannten sie uns, kamen. Sie hatte ihm erzählt, dass ihr Vater Besitzer einer Marmeladenfabrik sei. Was Frauen alles so erfinden. Aber vielleicht kam sie ja wirklich aus Bad Schwartau.

Die Sache ist schon ein wenig her. Verjährt? Man weiß nicht so recht. Deswegen sollte ich den Namen ändern. Also, ich nenne ihn jetzt mal Manfred W. aus Westberlin. Ein Ureinwohner, der noch niemals (jedenfalls damals nicht), die eingemauerte Stadt verlassen hatte. Von Beruf Eisenbieger und später Student an der Filmakademie in Berlin (dffb). Dort lernte ich ihn kennen. Wir erweiterten unseren Horizont. Und er lernte bei der Horizonterweiterung eine Dame aus Westdeutschland kennen. So nannten die eingemauerten Bewohner der Insel uns, die wir aus Hamburg oder anderen Städten aus Westdeutschland, so nannten sie uns, kamen. Sie hatte ihm erzählt, dass ihr Vater Besitzer einer Marmeladenfabrik sei. Was Frauen alles so erfinden. Aber vielleicht kam sie ja wirklich aus Bad Schwartau.

Jetzt wohnte sie jedenfalls in Hamburg (Am Großneumarkt – damals wollten da alle hin) und bekam oft Besuch von diesem Studenten aus Westberlin. Der hatte sein Leben komplett umgestellt. Nicht mehr morgens um fünf aufstehen, hieß die erste Umstellung. Ein Mensch ohne Führerschein. Außer mir der zweite Mensch, der keinen hatte und auch keinen wollte. Wozu auch? Also blieben nur bestimmte Transportmittel für ihn, um zu dieser Dame (er hatte damals einen anderen Ausdruck dafür) am Großneumarkt zu gelangen. Er wählte die Bahn. Die Deutsche Reichsbahn. Der Zug, ein Interzonenzug, so nannten ihn alle, ausser den Personen der DDR Staatsgewalt. Ein D-Zug, der wegen langer Liegezeiten, Kontrollen und den obligaten Schäferhunden, die immer an den Zügen rochen, ob sich hier nicht westberliner Flüchtlinge aufhielten, die in den realen Sozialismus deutscher Prägung wollten . . . oder in der anderen Richtung westdeutsche Flüchtlinge in den real existierenden Sozialismus, wie er auch genannt wurde, einsickern wollten.

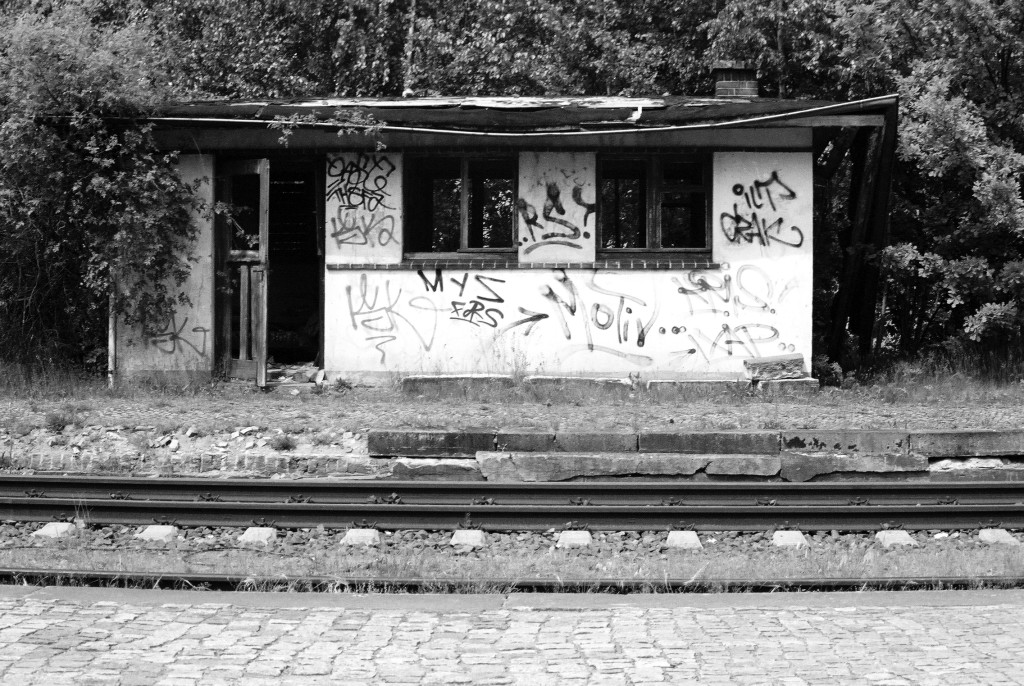

Vermutlich weil die Schäferhunde immer nix gerochen haben, brauchten die Züge von Hamburg nach Berlin oder umgekehrt manchmal sieben Stunden, um die 287 km lange, eingleisige Strecke zu bewältigen. Die Eingleisigkeit der Strecke und der dadurch erreichte siebenstündige Aufenthalt von Westdeutschen und Westberlinern standen in einem unmittelbaren Zusammenhang. Man könnte es auch russische Didaktik nennen. So hatte das deutsche Volk der Westzonen und Westberlins sieben Stunden Zeit, darüber nachzudenken, ob die Russen 1945 wirklich ein Recht gehabt hatten, das zweite Gleis zu demontieren und nach Russland zu schaffen. Ich fand immer, sie hatten. Auch die Wartezeiten, die dadurch entstanden, dass ein Gegenzug abgewartet werden musste, hatten durchaus einen didaktischen Sinn. Die Züge hielten niemals in einem der Bahnhöfe, denn die Schnüffelhunde waren fest stationiert. In Schwanheide und in Griebnitzsee. Kein Weg ist zu weit. Reisende Schäferhunde habe ich im Interzonenzug niemals erlebt. Jedenfalls kam Manfred W. (durch die komplette Lebensumstellung) immer auf den letzten Drücker im Bahnhof Zoo an. Nebenbei: Es gab ja auch nur wenige Züge, die die Stadt verließen oder erreichten. Waren es zwei Zugpaare, oder nur eins?

Ich fand immer, sie hatten. Auch die Wartezeiten, die dadurch entstanden, dass ein Gegenzug abgewartet werden musste, hatten durchaus einen didaktischen Sinn. Die Züge hielten niemals in einem der Bahnhöfe, denn die Schnüffelhunde waren fest stationiert. In Schwanheide und in Griebnitzsee. Kein Weg ist zu weit. Reisende Schäferhunde habe ich im Interzonenzug niemals erlebt. Jedenfalls kam Manfred W. (durch die komplette Lebensumstellung) immer auf den letzten Drücker im Bahnhof Zoo an. Nebenbei: Es gab ja auch nur wenige Züge, die die Stadt verließen oder erreichten. Waren es zwei Zugpaare, oder nur eins?

Man vergisst ja so schnell. Jedenfalls blieb Manfred W. keine Zeit, um vorher noch eine Fahrkarte zu kaufen. Also sprang er immer flugs in die erste Klasse und wenn dann der Kontrolleur kam, war sein Standard Satz, er bräuchte noch einen Zuschlag. Wer Manfred W. kennt, der glaubt ihm, dass er sich nichts dabei gedacht hat. Vielleicht ist es ihm ja irgendwann aufgefallen, dass das eigentlich ganz schön billig ist, diese Fahrt von Berlin nach Hamburg. (Das Foto aus der ersten Klasse ist hier ein wenig Fehl am Platz, aber im Original Zug der Reichsbahn habe ich nie fotografiert, warum weiss ich auch nicht)

Aber es fehlten ihm auch die richtigen Vergleiche. Die S-Bahn in Berlin wurde zu jener Zeit von vielen Westberlinern boykottiert. Sie gehörte den bösen Kommunisten aus der Ostzone (eben auch Reichsbahn), die dem Kapitalismus in Westberlin mit Kampfpreisen, (waren es 10 Pfennig für eine Fahrt?) den Garaus machen wollte. Jedenfalls war das eine gute Propaganda. Und so stiegen auch die Preise bei der BVG nicht ins Unendliche, wie sie das heute tun. Die Beziehung mit der Marmeladentochter dauerte bei Manfred W. so lange, wie Beziehungen bei Manfred W. eben dauern. Manchmal fuhr er jedes Wochenende nach Hamburg. Bis eines Tages ein Schaffner ihn dann doch mal (nach Verkauf des 1. Klasse Zuschlages) nach der Fahrkarte gefragt hat. Geistesgegenwärtig hat er dann bezahlt, ohne viel zu Murren. Von wegen, ich mach das schon seit fünf Jahren oder so. Und jetzt müsste das ja auch lange verjährt sein, odr?

Sie gehörte den bösen Kommunisten aus der Ostzone (eben auch Reichsbahn), die dem Kapitalismus in Westberlin mit Kampfpreisen, (waren es 10 Pfennig für eine Fahrt?) den Garaus machen wollte. Jedenfalls war das eine gute Propaganda. Und so stiegen auch die Preise bei der BVG nicht ins Unendliche, wie sie das heute tun. Die Beziehung mit der Marmeladentochter dauerte bei Manfred W. so lange, wie Beziehungen bei Manfred W. eben dauern. Manchmal fuhr er jedes Wochenende nach Hamburg. Bis eines Tages ein Schaffner ihn dann doch mal (nach Verkauf des 1. Klasse Zuschlages) nach der Fahrkarte gefragt hat. Geistesgegenwärtig hat er dann bezahlt, ohne viel zu Murren. Von wegen, ich mach das schon seit fünf Jahren oder so. Und jetzt müsste das ja auch lange verjährt sein, odr?

Und wenn nicht: Ist die Deutsche Bahn überhaupt die Rechtsnachfolgerin der Deutschen Reichsbahn, wo es den Staat doch auch schon lange nicht mehr gibt? Dennoch erscheint es Manfred W. besser in der Anonymität zu verbleiben. Er hatte sich noch kurz die Frage gestellt, ob man im Sozialismus überhaupt Schwarzfahren kann, wo doch alles, also auch die Eisenbahn, dem Volk gehört! Man kann sich ja auch nicht selber beklauen. Besser ist jedenfalls, so beschloss Manfred W., die Namen nicht zu nennen. In beiden Systemen.

Frühling, Sommer, Herbst und Winter

PDF FrühlingSommerHerbst und Winter

Kurz nachdem wir die DDR gekauft hatten, bin ich die ehemalige Interzonenstrecke von Berlin nach Hamburg gefahren. Im Abteil des D-Zuges ein Bewohner der ehemaligen DDR, mit Kenntnissen über die ehemalige Deutsche Reichsbahn. Bewohner der DDR hatten für das Unternehmen Deutsche Reichsbahn folgenden Witz parat: „Frühling, Sommer, Herbst und Winter“ weiterlesen

Die Geschichte von Frida und James Henschel, erzählt von den Enkelkindern – Ein Entwurf zu einem Buch

PDF (Zeichen 11.759) Schlund der Geschichte Henschel Kinos

(Text: Zeichen 11.657)

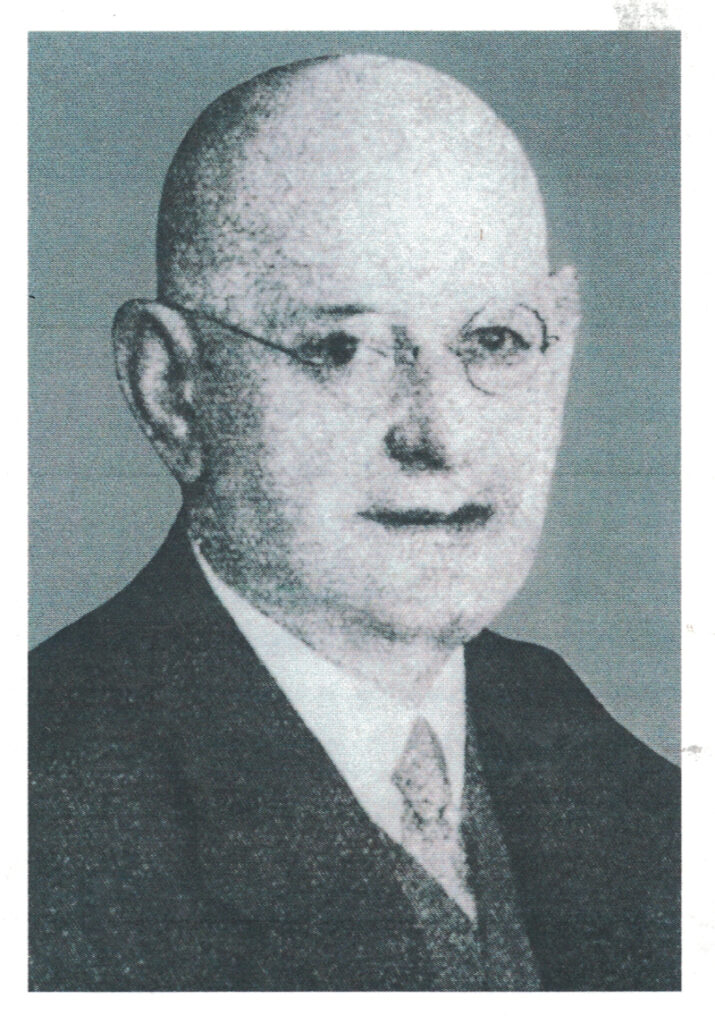

In einem Schlund ist die Geschichte der jüdischen Kinobesitzer in Hamburg verschwunden.

Erst den Nachgeborenen ist aufgefallen, dass große Teile der Kinogeschichte fehlen. Und das dieses Fehlen Gründe hat. Der »Henschel Film – & Theaterkonzern OHG«. Eine Geschichte, die im Dezember 1895 in Paris beginnt und erst mit ihrer vollständigen Aufklärung endet. Pioniere eines neuen Gewerbes. Sie haben uns angelogen, als sie behaupteten, sie hätten gekauft oder geerbt. So war es nicht. Sie haben nicht gekauft und auch nicht geerbt. Sie haben gestohlen. Sie haben geraubt. Sie haben die jüdischen Kinobesitzer bestohlen. Und viele haben ihnen dabei geholfen. Vier Fotos, die uns Rolf Arno Streit aus Belo Horizonte, Brasilien zur Verfügung gestellt hat. (Fotos aus Hamburg von links oben nach rechts unten: Hamburger Hauptbahnhof (vom Glockengiesserwall mit Strassenbahnschienen, Gänsemarkt mit Lessingtheater und Hamburger Anzeiger, Alster in Richtung Hotel Vier Jahreszeiten mit Alsterpavillion, Karl Muck Platz in Richtung Innenstadt, rechts das Hochhaus des DHV (Deutschnationaler Handlungsgehilfen Verband). In der Mitte die Kaiser Wilhelm Straße (heißt heute noch so). Der Karl Muck Platz wurde vor einigen Jahren umbenannt in Johannes Brahms Platz. Das Gebäude des DHV wurde auch umbenannt in Johannes Brahms Kontor. Vermutlich dachte man bei der Umbenennung daran, so kriegt man die braune Farbe runter, die vom DHV (Deutschnationaler Handlungsgehilfen Verband). Die Geschichte der jüdischen Kinobesitzer beginnt im Jahre 1895 in Paris und endet in Brasilien, Mexiko, USA und Australien. Überall dort, wohin die geflohen sind, denen man in Deutschland alles weg genommen hat und die auch noch nach dem Krieg ihre Stimme erheben konnten, weil sie den Mördern in Deutschland entkommen waren. Eine erste Spur fand ich auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf. Den Grabstein von Hermann Urich Sass. Meine Suche beginnt – eher zufällig – 1970 in Berlin. Während meines Studiums an der Deutschen Film- und Fernsehakademie (dffb): Ich interessiere mich auch für die Geschichte der Kinos. Hier gibt es die Tageszeitungen des deutschen Films: die „Licht Bild Bühne“ (LBB) und den „Kinematograph“. In Hamburg sind diese Zeitungen zu der

Zeit nicht vorhanden, bzw. nicht zugänglich. Wer einmal längere Zeit vor einem solchen Mikrofilm Lesegerät gesessen hat, kennt die Langweiligkeit dieser Arbeit. Diese vielen Nachrichten, die man alle nicht braucht. Ich hatte natürlich Vermutungen. Aber eigentlich, weiss ich nicht, was ich suche. Die

Licht Bild Bühne erscheint täglich, sechs mal in der Woche. Sie hat viele Seiten. Gezählt habe ich nicht. Aber dann hilft mir der Zufall. Der Zufall heisst Paul von Hindenburg. Jener Mann, der Adolf Hitler am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt hatte. Sehr schlecht für die deutsche Geschichte. Aber gut für mich. Ohne diesen Zufall hätte ich die Meldung vom Tode des Kinounternehmers Hermann Urich Sass niemals gefunden. Sie ist in der gleichen Ausgabe, in der auch von der Machtübertragung an Adolf Hitler berichtet wird. Ein paar Jahre später bekomme ich darüber Kenntnis, das beide Meldungen in einem Zusammenhang stehen. Am Sonnabend, den 28. Januar erscheint 1933 eine 13 Zeilen Meldung, die mit folgenden Worten endet: . . . dass

“ . . . Herr Urich Sass, eine leitende Persönlichkeit im Henschel Konzern in Hamburg, am 27. Januar im Alter von 45 Jahren, einem Herzversagen erlegen“ sei. Wäre er an einem anderen Datum verstorben, hätte ich die Suche nach dem Henschel Film- und Theaterkonzern vermutlich abgebrochen. Die Beerdigung soll am Montag, d. 30. Januar 1933 auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf um 3 Uhr stattfinden.

Die Geschichte der Kinobesitzerfamilie Henschel beginnt mit Frida und Jeremias Henschel und ihrer Reise nach Paris. Ursprünglich war Jeremias in die Fussstapfen seines Vaters getreten und hatte sich im Verkauf von Stoffen und Herrengarderobe versucht. Erfolglos.

Mit dem selbstgewählten Vornamen James beginnt eine neue Episode im Leben der Familie Henschel. Eigentlich sollte es ein Laden mit Schallplatten werden. Aber dann entdeckte Frida eine lange Schlange. Dort wurden zum ersten Mal diese beweglichen Bilder gezeigt, die sie damals »Lebende Photographien« nannten. Frida erkannte als erste die ungeheuren Möglichkeiten, die ein solches Geschäft in Hamburg haben würde. (Das Foto entstand am 18. Oktober 1930 vor dem Hotel Europäischer Hof in Baden-Baden (Deutschland). (v. l. Frida (Frederica) Henschel (geb. Blumenthal), Jeremias (genannt James) Henschel und ihre Tochter Bianca Henschel (Bianca Kahn, die am 5. Mai 1931 den portugiesischen Konsul Dr. Isidor Kahn in Den Haag heiratet und nach Holland auswandert). Das Foto stammt von Rolf Arno Streit (Enkel von Frida und James Henschel) aus Belo Horizonte, (Brasilien). Wann Frida und James Henschel nach Paris gefahren sind, das konnten die Enkelkinder (in Mexiko und Brasilien) von James Henschel nur vermuten. Es könnte am 28. Dezember 1895 gewesen sein, als die Brüder Lumiere im Grand Cafe im

Boulevard des Capucines zum ersten Mal ihren Projektor vorgestellt haben. Verbürgt ist auch der Besuch der Brüder Skladanowsky in Paris am 28. Dezember 1895. Ein paar Tage vorher (Im November 1895 waren sie mit ihrem Projektor in Hamburg). Sie hatten eine Einladung nach Paris, ihren Projektor im

Folies Bergère vorzustellen und haben dafür ein Honorar verlangt und bekommen. (Die Angaben schwanken zwischen 2.500,00 und 4.500,00 französischen Franc). Aber zu einer Vorstellung ihres Projektors in Paris ist es nicht mehr gekommen. Frida und Jeremias Henschel haben damals erkannt, welches Potential in dieser neuen Technik der Lebenden Photographien steckt. Sie eröffnen im

Dezember 1905 in der Bergstrasse Nr. 11 in Altona ihr erstes Kino: Das Helios Theater mit 500 Sitzplätzen. Einen Monat später im Januar 1906 wird das Belle-Alliance-Theater Vorführung lebender Photographien, an der Ecke Eimsbütteler Str. 2 Schulterblatt 115 eröffnet. Das Kino wird in den ehemaligen Ballsaal des Belle Alliance eingebaut, hat 1.400 Sitzplätze und spielt von 15.00 Uhr Nachmittags bis 1.00 Uhr in der Nacht. (Aus: James Henschel erzählt Hamburgs Kino Geschichte. Artikel von Hermann Lobbes in der Licht Bild Bühne, Beilage vom Sonnabend, d. 16. August 1930).

Vor dem Kino ist eine Haltestelle der elektrischen Strassenbahn. Der Licht Bild Bühne berichtet James Henschel im August 1930, dass der Tag mit den geringsten Einnahmen (56,00 RM) der Tag war, an dem sich die Zuschauer des Kinos den Brand der Michaelis Kirche angesehen haben. Das war Dienstag, der 3. Juli 1906. Frida und Jeremias haben fünf Kinder: Hedwig, Sophie, Bianca, Hanns und Gretel, die zwischen 1888 – 1895 geboren werden. Hanns meldet sich als Freiwilliger und „fällt“ am 31. Oktober 1916 als Unteroffizier an der Front in Frankreich (?), Jürgen Sielemann gibt einen anderen Ort an.

Zitat: „Ihr Bruder (Bianca Henschel) Hans Henschel (geb. 21. September 1893) fiel am 31. Oktober als Unteroffizier in einem Gefecht in Siebenbürgen.“ (Aus Liskor-Erinnern Heft 14, Seite 26). Als Quelle nennt Jürgen Sielemann: 332-8 Meldewesen, A 30 Toten- und Verzogenenkartei 1892-1925, Mikrofilm K 6238, Karte Hans Henschel. Da war er 23 Jahre alt. Wie ich mir die Fotos angesehen habe, habe ich gedacht, zwischen die Bilder gehört noch unbedingt ein Text. Und da man bei Tucholsky inzwischen klauen darf, habe ich dies getan. Auf Seite 1159 im Band 1 – (1907 – 1924 meiner dreibändigen Gesamtausgabe) gibt es zwei Texte »Wie uns aus« und »Sechzig Fotografien« . In dem zweiten Text geht es um sechzig Fotografien, über den Weltkrieg (1) die man in Paris kaufen kann.

Der Text ist von 1924. Da wurde der Weltkrieg noch nicht numeriert. Am Ende schreibt Tucholsky: (Seite 1162 Band 1)

“Du schießt drüben immer den Kamerad Werkmeister tot – niemals den einzigen Feind, den du wirklich hast. Dein Blut verströmt für Dividende. Dein bißchen Sterben, dein armseliges Verrecken wird mühsam mit einer Gloriole von Romantik umkleidet, erborgt aus den Emblemen von

Jahrhunderten, entliehen aus verschollenen Zeiten. Wirf deine Flinte weg, Mensch! Es wird immer Kriege geben? Solange du willst, wird es sie geben. Nagle dir diese Bilder an die Wand, zeig deinen Kindern, was das für eine Schweinerei ist: der Krieg; was das für eine Lüge ist: der Krieg; was das für ein Wahnsinn ist: der Krieg! Und dann setze dich mit deinen Arbeitsgenossen auf der anderen Seite hin, vertraue ihnen, denn es sind dieselben armen Luder wie du – und gib ihnen die Hand. Nieder mit dem Staat! Es lebe die Heimat!“ Grabstein auf dem Friedhof für die “Gefallenen“ des ersten Weltkrieges in Hamburg Ohlsdorf. Die Inschrift im Grabstein ist schwer lesbar. Unteroffz. (Unteroffizier) HANNS HENSCHEL, GEB. 21. September 1893, 5654 (Geboren), GEF. 31. Oktober 1916 5677 (Gefallen/Gestorben),

INHABER (Inhaber)

DES

EIS. KREUZES (des Eisernen Kreuzes)

UND DES (und des)

HANSEAT. KREUZES (Hanseatischen Kreuzes).

Hanns Henschel wurde nur 23 Jahre alt. Bei Kriegsende (am 11. 11. 1918) ist James Henschel 55 Jahre alt und die neu gegründete UFA (Gründung am 18. Dezember 1917) tritt an ihn heran und unterbreitet ihm ein Kaufangebot für seine acht Kinos. Eine Reihe von Kinos hat das Ehepaar Henschel auf eigenen Grundstücken neu gebaut. So das Waterloo Theater in der Dammtorstrasse 14, das Lessingtheater am Gänsemarkt 46/48, das Palasttheater in der Wandsbeker Chaussee (bei späteren Recherchen stelle ich fest, dass die Ortsangabe falsch ist – das Palast Theater war nicht in der Wandsbeker Chaussee sondern in der Hamburger Strasse 5/7/9), die Harvestehuder Lichtspiele am Eppendorfer Baum 15. James Henschel setzt die Bedingungen für den Verkauf an die UFA. Am 21. Februar 1918 wandelt er seine Kino Firma »J. Henschel« in die J. Henschel GmbH« um. Der Vertrag sieht vor, das die beiden Schwiegersöhne Hermann Urich Sass (verheiratet mit Hedwig Urich Sass, geb. Henschel) und Hugo Streit (verheiratet mit Sophie Streit geb. Henschel) Geschäftsführer der »J. Henschel GmbH« werden. Weiterhin enthält der Vertrag einen Passus, daß Hermann Urich Sass und Hugo Streit zu Direktoren der UFA für Norddeutschland ernannt werden. Ein Organ Vertrag wird am 29. November 1919 zwischen Jeremias (James) Henschel und der UFA geschlossen. Danach wird die »J. Henschel GmbH« eine Tochtergesellschaft der UFA. Die »J. Henschel GmbH bleibt weiterhin Eigentümer der Grundstücke, auf denen die Kinos Palasttheater (Hamburger Straße 5/7/9), Lessingtheater (Gänsemarkt 43), Harvestehuder Lichtspiele (Eppendorfer Baum 35), Zentral Theater (Wandsbeker Chaussee 162), die an die UFA verpachtet werden. Das Waterloo Theater in der Dammtorstrasse verkauft er an Manfred Hirschel, der mit einer Schwester seines Schwiegersohnes Hugo Streit verheiratet ist. Jeremias (genannt James) Henschel erhält aus diesem Vertrag einen Barerlös, der ausreicht, vierzehn Wohnhäuser mit über 100 Wohnungen zu kaufen. Weiterhin sieht der Vertrag eine Beteiligung auf 25 Jahre vor, in denen er mit 5 % an den Bruttoeinnahmen der verkauften Kinos und mit weiteren 2,5 % an den später erworbenen oder neu erbauten Kinos der UFA beteiligt ist. 1921+1926 verlassen Hermann Urich Sass und Hugo Streit die UFA und gründen die offene Handelsgesellschaft, den Henschel Film- und Theaterkonzern. Acht Kinos werden neu gebaut. Im Februar 1927 wird an der Ecke Zirkusweg Reeperbahn ein Neubau mit einem Kino mit 1556 Sitzplätzen eröffnet. Architekt ist Carl Winand. Die Baukosten betragen etwa 500.000,00 RM. Hugo Streit und Hermann Urich Sass nennen das Kino „Schauburg am Millerntor“.

Der erste deutsche Tonfilm „Ich küsse ihre Hand Madam“ mit Marlene Dietrich und Harry Liedtke wird hier am 23. Januar 1929 gezeigt. Die Tonpassage im Film ist allerdings nur 2 Minuten und 12 Sekunden lang. Hugo Streit, Sophie Streit (geb. Henschel) mit der Schauburg Zeitung, Schlagzeile:

Prominente sehen dich an: Lil Dagover, Emil Jannings In der

„Schauburg Millerntor“ ist am 21. Oktober 1929 Sergej Eisenstein mit „zwei Akten“ aus dem Film

„Panzerkreuzer Potemkin“, dem „ersten Akt“ aus dem Film „Generallinie“ und „zwei Akten“ aus dem Film „Zehn Tage, die die Welt erschütterten“ zu Gast. Der dunkle Teil der Geschichte, der von Selbstmord, Enteignung, Vertreibung und Zerstörung handelt. Und der Verdrängung all dieser Verbrechen. Vom Reinwaschen und der angeblichen „Wiedergutmachung“ handelt. Und wie bereitwillig alle bei den Ausplünderungen geholfen haben. Die Geschichte der Täter, Opfer und der Zuschauer. Glaubwürdige Zeitzeugen waren in Hamburg, in Deutschland nicht zu finden. In Brasilien, Mexiko und in Los Angeles werde ich gefragt, warum das so lange gedauert hat, bis jemand kommt und diese Fragen stellt. Fast 50 Jahre bis endlich mal jemand aus Deutschland kommt und fragt. Mir fehlt eine Antwort. Dieses Buch könnte sie geben.

Die Täter sind längst tot. Inzwischen sind auch die Erben der Täter gestorben. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die das Unrecht von damals verstecken wollen. Es fällt ihnen nicht einmal auf. Im Gegenteil. Das vorhandene Material ist inzwischen auf vierzehn Leitz Ordner, fünfzig CDs mit kopierten Akten und einem kurzen Film von der Eröffnung der Schauburg am Millerntor, Ecke Zirkusweg angewachsen. Dazu gehört ein kleiner Film mit Interviews der Söhne, (Horst Urich Sass, Rolf Arno Streit, Carl Heinz Streit, Norbert Kobler) die damals aus Deutschland fliehen konnten. Aus Belo Horizonte kommt dieses Bild. Palast Theater von Frida und James Henschel in der Hamburger Strasse.

Wann dieses Foto entstanden ist, konnten mir die Enkelkinder von James Henschel (Die Brüder Rolf Arno Streit und Carl Heinz Streit) nicht mitteilen. Vermutlich ist das Foto nach der Eröffnung des Neubaus entstanden. (Text Jens Meyer)

Eine Reise nach Harburg zu Peter Thorwart

PDF Eine Reise zu Peter THorwart

Eine Reise nach Harburg zu Peter Thorwart.

Eine Reise nach Harburg zu Peter Thorwart.

Heute ist Sonnabend, d. 25. Januar 2014. Es ist 16.50 Uhr. Ich bin mit der S-Bahn gekommen. Harburg ist hässlich. „Eine Reise nach Harburg zu Peter Thorwart“ weiterlesen

Global Player: Wo wir sind isch vorne

Global Player, wo wir sind isch vorne. Wer die Geschichte liest, ist vermutlich wie ich, begeistert oder doch zumindest neugierig. Eine Filmkritik.

Global Player, wo wir sind isch vorne. Wer die Geschichte liest, ist vermutlich wie ich, begeistert oder doch zumindest neugierig. Eine Filmkritik.

Leider ist es so, wie Wolfgang Neuss einmal gesagt hat: „Das Leben ist zu kurz, um sich deutsche Filme anzusehen“. Das sind tolle Bilder, die einem da präsentiert werden. Lange habe ich nicht mehr so was Atemberaubendes gesehen. Aber was die Leute so reden, ist reines Papier. Ich war an unsere Filme aus den 70iger Jahren erinnert, mit denen wir die Welt verändern oder doch zumindest erziehen wollten. Das reine Kasperle Theater wird uns vorgeführt, ohne Witz und Verstand, genau ins Schema passend, wie der kleine Moritz sich die Welt vorstellt.

Der Unternehmersohn fährt minutenlang mit seinem gelben Porsche durch die Landschaft, wunderbar fotografiert und wir wissen schon, wie die Lage wirklich ist, was als nächstes kommt und wie das vermutlich alles enden wird. Sogar die Arbeiter in der Fabrik haben ihren Auftritt, wie wir uns das so denken, der Unternehmer in Tenniskleidung und mit entsprechendem Schläger, hält den Vortrag von dem Boot, in dem wir angeblich alle sitzen sollen, der Bänker ist böse und mittelstandsfeindlich und gibt nur Geld an die, die keines brauchen, weil sie selbst genug davon haben.

Erst nach dreissig Minuten gelingt es Hannes Stöhr, eine überraschende Szene in seinem Film unterzubringen, die Szene, in dem der Vater des Unternehmersohnes den Bänker fertig macht. Die gesamte Sequenz sieht in dem Film aus wie ein Fremdkörper. Was mir selten im Kino passiert, daß ich mal dringend zum Pinkeln muß, hier passiert es mir gleich zwei Mal. Vor mir sitzt der freie Mitarbeiter vom Hamburger Abendblatt, das es ja nun bald auch nicht mehr geben wird.

Das Verschwinden dieser Zeitung, wird, wie das Verschwinden dieses Filmes von Hannes Stöhr niemand bemerken. Das mit der Toilette passiert auch dem Abendblatt Mann. Bei seiner Rückkehr von der Toilette denke ich, es gäbe nichts überraschendes, was in der Zwischenzeit seines Wegbleibens passiert wäre, was ich ihm berichten könnte.

Das Schlimmste, was diesem Film passieren konnte, ist diesem Film schon zu Beginn des Filmes passiert. Der Mitarbeiter der Hamburger Morgenpost, der nur mit geringen Schreibtalent ausgerüstet ist, hat die Besprechung dieses Filmes für die Morgenpost übernommen. Nach einer Stunde, tue ich etwas, was ich sonst nie tue, ehrlich. Ich verlasse das Kino. Das Ende des Filmes kann mich mit Sicherheit nicht überraschen und kann (falls doch) vermutlich auch dem Presseheft entnommen werden.

Kinostart am Tag der deutschen Einheit 3. Oktober 2013

Jens Meyer, 2014