PDF Briefe an Eugen (LVXV) Staudte im Russischen Sektor

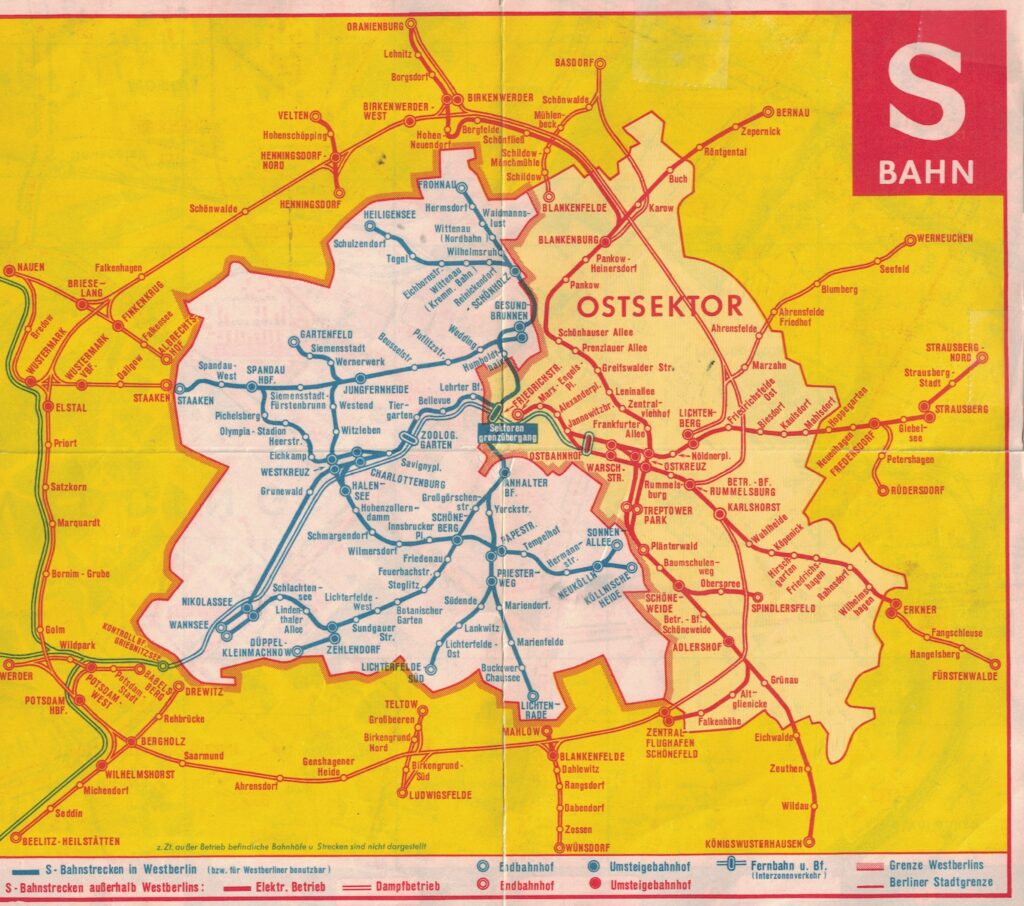

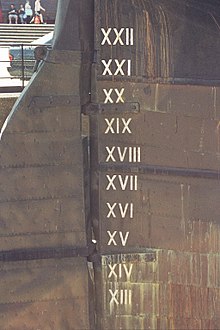

Hallo Eugen, ja, Dein Einwand, das es keine Zeitzeugen mehr gibt, die das bestätigen könnten, ist nicht von der Hand zu weisen. Aber was haben uns die Zeitzeugen denn bisher genutzt? Die ham ja die schlimmen Sachen auch alle für sich behalten. Als ich jedenfalls 1970 mit dieser S-Bahn von Lankwitz nach Gesundbrunnen gefahren bin (Jeden Morgen um 6.30 Uhr, um zum Bauplatz der Gleisbaufirma Max von Knoblauch GmbH in der Swinemünderstraße neben Grundstück Nummer 46 zu kommen) waren es insgesamt 12 Stationen (Lankwitz und Gesundbrunnen eingeschlossen) von denen allerdings nicht alle „bedient“ wurden. Da hielt die S-Bahn nicht an, sodaß man weder ein- noch aussteigen konnte. Nur an der Friedrichstraße hielt die S-Bahn an. Dort gab es zollfrei Zigaretten und Schnapps zu kaufen. Man durfte sich aber beim Aussteigen und Verlassen des S-Bahngeländes nicht erwischen lassen. Meine Lieblingsmarke war damals Pall Mall, und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, wie lange die von Lankwitz nach Gesundbrunnen gebraucht hat? Hab ich vergessen. Jetzt braucht sie beim Halt an allen zwölf Haltestellen 32 Minuten und um Deinen Wissensdurst zu löschen: Die Ringbahn der S-Bahn braucht, egal ob sie links oder rechtsrum gefahren ist, 60 Minuten. Wie das 1970 war? Die konnte man damals ja gar nicht nutzen, weil sie oben rum gefahren ist und an der Mauer angehalten wurde. Und noch was. Die Westberliner, nicht alle natürlich, aber viele, fanden das doof dass die Westdeutschen (also wir) die S-Bahn benutzt haben, weil sie ja vom Osten war. Und übrigens auch ganz billig, und nun kommst wieder Du. J.

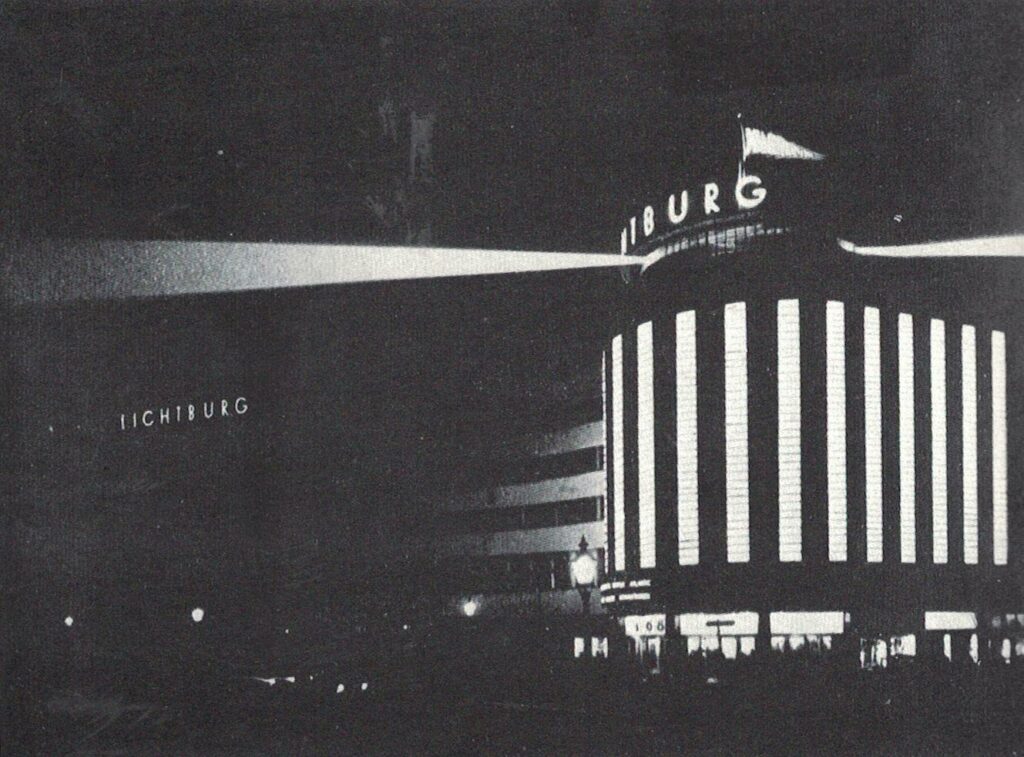

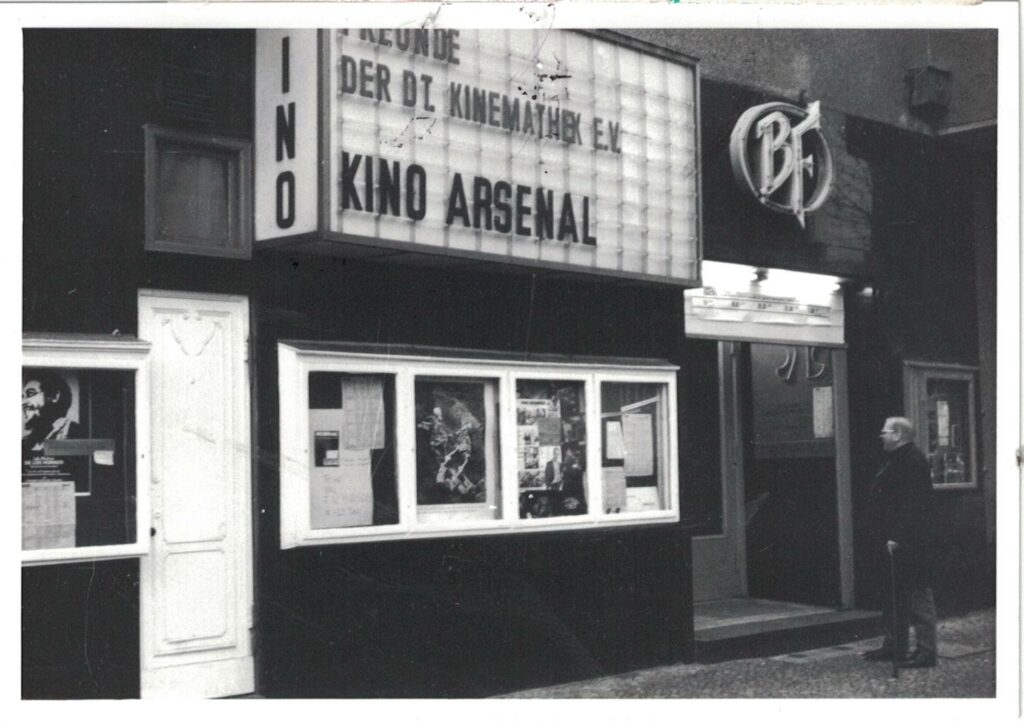

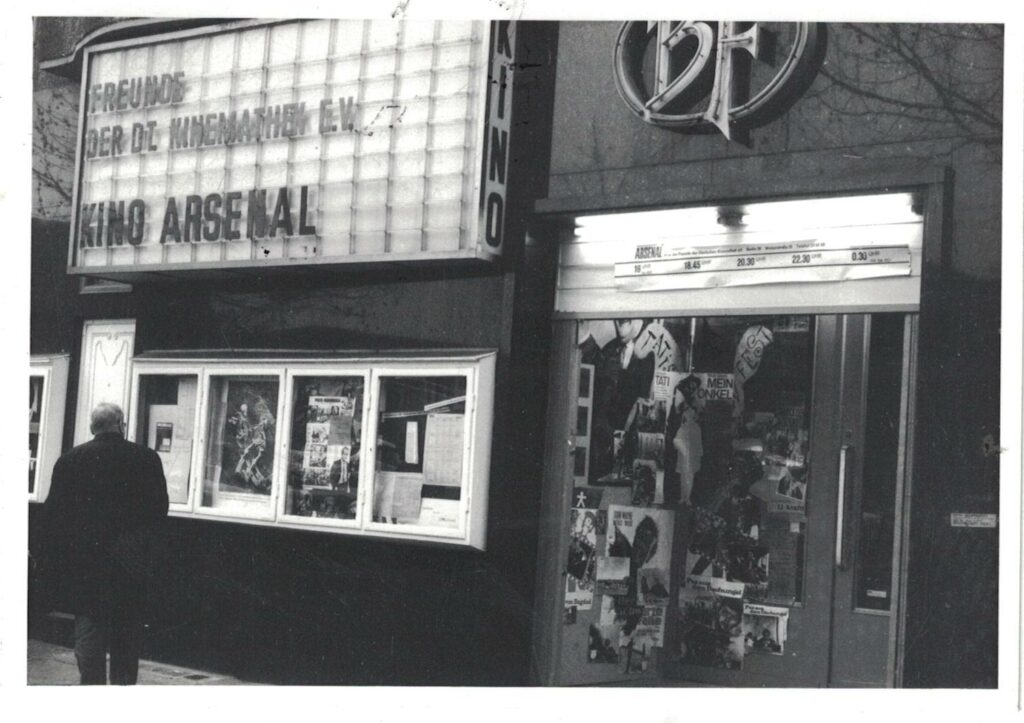

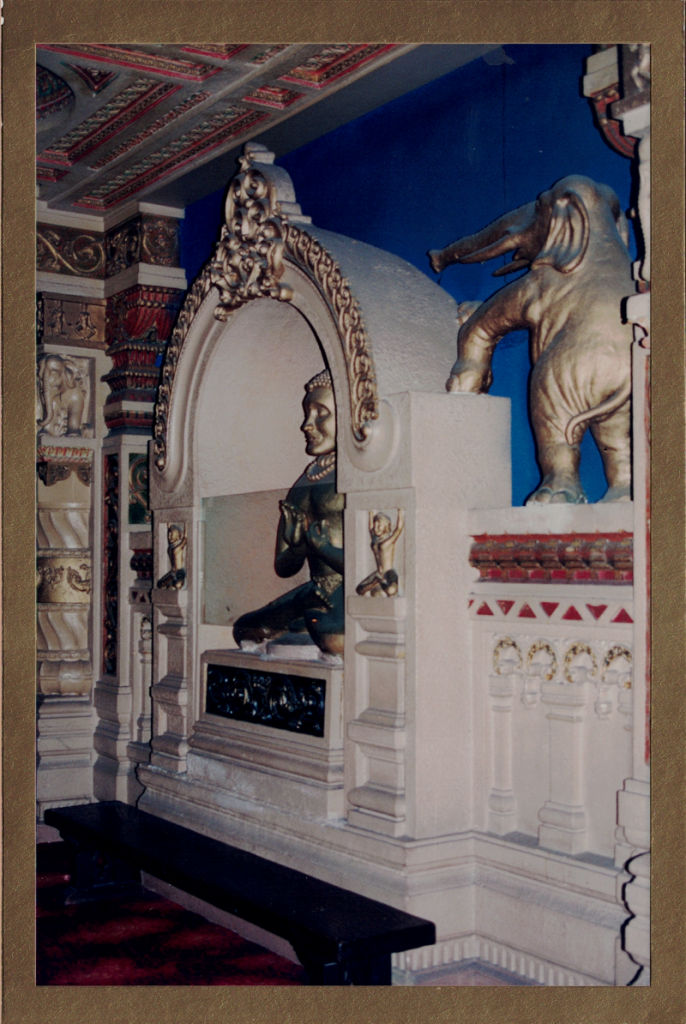

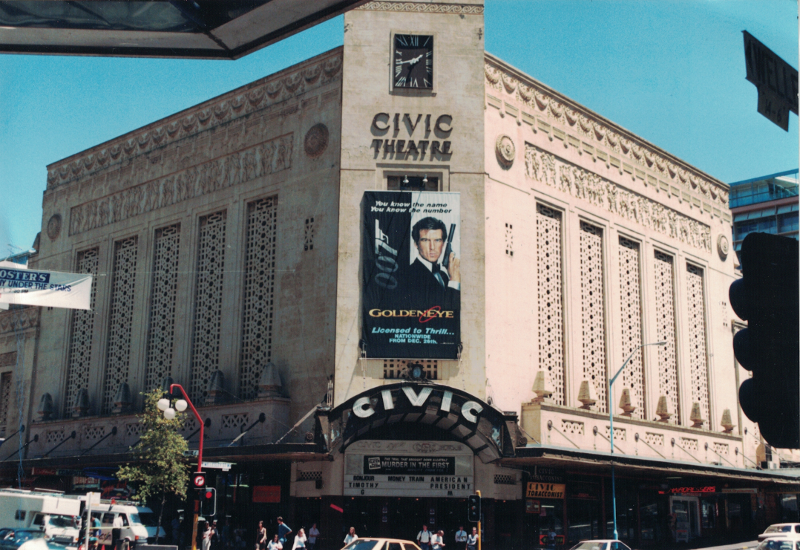

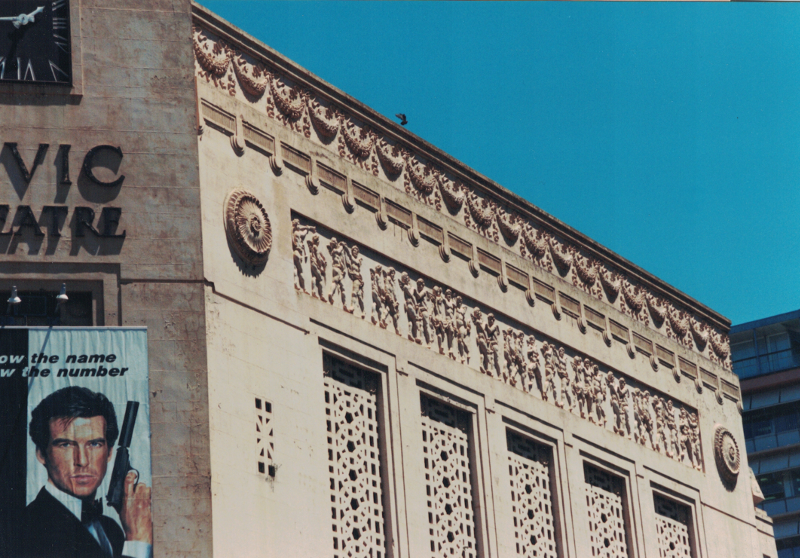

Hallo Eugen, ja natürlich gabs und gibs Korruption auch anderswo. Da gab es nach dem Krieg am Gesundbrunnen noch ein großes Kino, das habe ich erst viel später erfahren. Eins mit mehr als 1.500 Plätzen. Das hieß nach dem Krieg „Corso Kino“. Da fand 1951 unter anderem die erste Berlinale statt. Das war nach dem Krieg der Französische Sektor, der an den Russischen Sektor grenzte. Und die hatten ja die Ostmark, die viel weniger Wert war. Kurs war, glaub ich mich zu erinnern 1:7. Und die Zuschauer aus dem Osten, also dem russischen Sektor, konnten dann in Ostmark bezahlen. Und der Kinobesitzer bekam die Differenz in Westmark erstattet. Mehr Geld konnte man als Kinobesitzer nicht machen. Nach dem 13. August 61 war damit dann Schluß. Aber bis dahin war das ein gutes Geschäft. Die Geschichte dieses Kinos habe ich dann erst viel später erfahren, aber das ist eine andere Geschichte, nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, was ich da gemacht habe, bei der adligen Firma von Knoblauch? Ja eben Gleisbau und die Dehnungsfugen an der Stadt-Autobahn repariert. Wieviele Leute da gearbeitet haben? Na die „Gewerblichen“ waren zwölf und dann gab es noch welche im Büro. Was mir noch einfällt: In der Swinemünder Straße neben dem Grundstück Nummer 46 gab es 6 große Schuppen, in denen die Werkzeuge untergebracht waren. Was man so braucht im Gleisbau. Große Schlüssel für die Schwellenschrauben, Spitzhacken, Schaufeln, Spaten und die kleinen Maschinen zum Bohren, Schleifen und zur Stromerzeugung. Ein Kriegsversehrter, so nannten sie den, war angestellt um darauf aufzupassen, daß nix geklaut wurde. (Es gab auch noch einen Schäferhund, der ihm dabei half, beim Aufpassen). Du wirst es nicht glauben in welchen Mengen die Werkzeuge vorhanden waren. Ich hab nicht gezählt, aber ungelogen, das waren mindestens 200 Schaufeln und Spitzhacken. Das erweckte sofort meine Neugier und Max, der Kriegsversehrte, der schon seit Kriegsende dort beschäftigt war hat es mir dann in einer ruhigen Minute, die es auch gab, erzählt. Es gab ja nach dem Krieg viele Förderprogramme zur Trümmerbeseitung in Berlin. Du kennst doch noch die 2 Pfennig Briefmarke „Notopfer Berlin“? Also die Schaufeln wurden an Männer ausgegeben, die auf den Baustellen morgens erscheinen sollten. Dann kam einer vom Senat, hat die Personen gezählt und dafür gabs dann Geld. Wieviel das war, wußte Max natürlich nicht. Als der vom Senat wieder weg war, durften die „Schauspieler“ wieder nach Hause, die „Baustelle“ verlassen . Ungefähr 20 Westmark gabs dafür, hatte mir Max erzählt. Viel Geld zu der Zeit. Das war nach der Einführung der DM. Der adlige Unternehmer hat natürlich das meiste Geld eingestrichen und nur einen kleinen Teil an die „Schauspieler“ weitergegeben. Ich glaub, die Korruption ist eine Berliner Erfindung. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, in dem Film „Rotation“ von Wolfgang Staudte, der 1949 in die Kinos kam, wird die Sprengung am Gleisdreieck am 2. Mai 1945 gezeigt. Die S-Bahn fährt an dieser Stelle unter dem Landwehrkanal durch. Die Sprengung, so ist die Vermutung, wurde von Fachleuten durchgeführt. Der S-Bahn Tunnel wurde zu dieser Zeit als Luftschutzbunker genutzt. Durch die Sprengung gelangte das Wasser aus dem Landwehrkanal in den Tunnel und es sind haufenweise Menschen ertrunken. In der Aufarbeitung dieser Geschichte, die bei Staudte noch sonnenklar war, ist es zu zahlreichen Spekulationen gekommen. So kurz vor der Kapitulation einen Tunnel sprengen? Vielleicht, und so kommt eine weitere Spekulation in die Geschichte, ist es so gewesen: Dort hatte die SS eine Sprengfalle vorbereitet, die durch die Bomben eines amerikanischen Luftangriffs in Gang kam. Wär doch möglich? Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, nein die hieß natürlich nicht Ostmark. Die hieß Mark der DDR. Würde mich nicht wundern, wenn die aus Westberlin in Ostberlin das Brot für Ostmark gekauft haben, J.

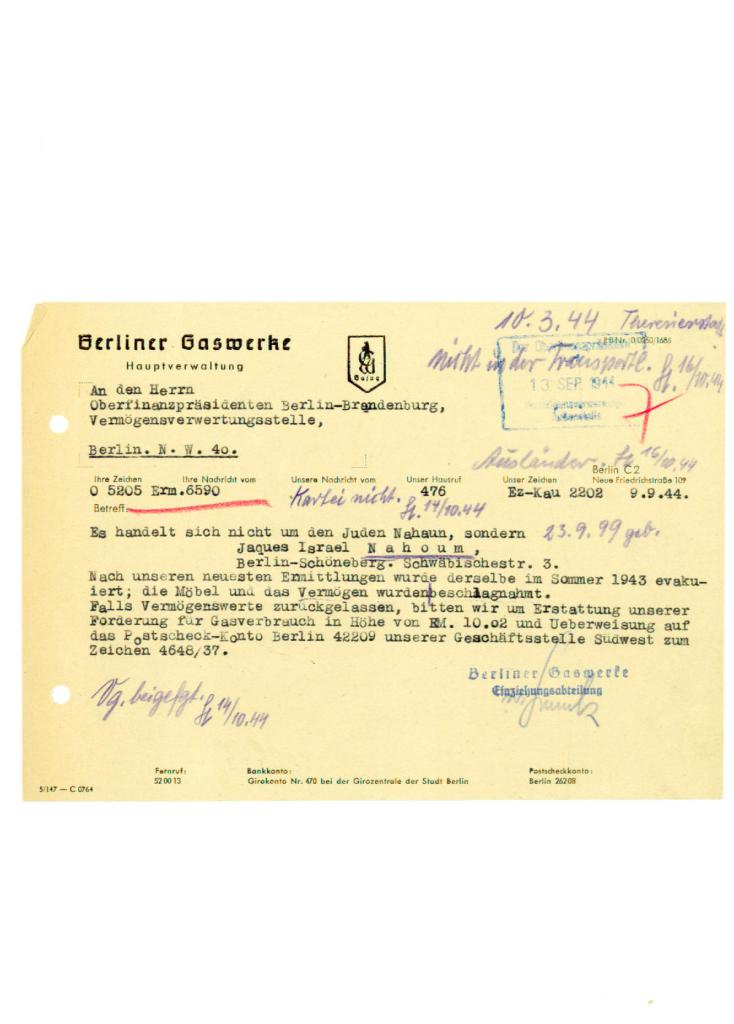

Hallo Eugen, Dich interessiert die andere Geschichte? Ja die ist wirklich ein bißchen lang. Also die erste Berlinale 1951 wurde von einem Nazi organisiert. Und zwar einem, der sich gut getarnt hatte. Er kannte dieses Kino, das 1932 Lichtburg hieß, gut. Denn die Firma, in der er ab 1941 gearbeitet hatte, hatte dieses Kino einem Juden weggenommen. Einem, dem die Flucht gelungen war und der aus diesem Grunde überlebt hatte. Der ist dann nach dem Krieg nach Berlin zurückgekommen ist. Und nun kommst wieder Du,. J.

Hallo Eugen, wie das passieren konnte? Der Mann hat eben Glück gehabt. J.

Hallo Eugen, wie das Glück aussah? Ja, die Umstände eben. Für manche Menschen war das überhaupt kein Glück. Für ihn aber schon. In Würzburg hatte er vor dem Krieg studiert und eine Doktorarbeit geschrieben. Irgend was mit Film. Vorraussetzung für den Job bei der Reichsfilmkammer in Berlin. Als der Krieg dann verloren war und einem Offizier der US-Army die Berlinale einfiel (Oscar Martay), war er nur die zweite Wahl. Vor ihm einer, dessen Ruf als Obernazi schon bis nach Hollywood gelangt war (Oswald Cammann-„Nazi Movie Moguls Powerful in Germany“, in „The American Jewish World“, 19. Januar 1951, S. 6). Diese amerikanische Zeitung kannte diesen Obernazi, den sie da zum Direktor der Berlinale machen wollten. Also wurde Kandidat Nr. Eins aussortiert.

Kandidat Nr. Zwei hatte das Glück, das ein Bomberkommando aus 280 Flugzeugen Würzburg kurz vor Kriegsende in Schutt und Asche gelegt hatte. Sein Glück war, auch das Archiv der Dissertationen war verbrannt. Seine Dissertation auch. Nicht mal an den Titel dieser Arbeit konnte er sich nach Kriegsende erinnern. Damit war viel Beweismaterial für seine Nazivergangenheit beseitigt. Dann kam ihm auch noch Stalin mit seiner Blockade zu Hilfe. Westberlin sollte ausgehungert und eingemeindet werden und wurde von den Amis deshalb über eine Luftbrücke versorgt. Da hatten die Verantwortlichen von Westberlin anderes zu tun, als sich um die Vergangenheit ihres Berlinale Direktors zu kümmern. Immerhin kannte dieser ein Kino am Gesundbrunnen, das für die erste Berlinale geradezu geschaffen war. Größe: 1.500 Sitzplätze. Standort: Französischer Sektor an der Grenze zum Russischen Sektor, waren dabei ausschlaggebend. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, was mit dem Besitzer des Kinos passiert ist? Der kam nach Deutschland zurück und hat seine Ansprüche vor Gericht geltend gemacht. Aber, als er starb, war der Restituionsprozeß vor einem deutschen Gericht noch nicht entschieden. Und nun kommst wieder Du, J.

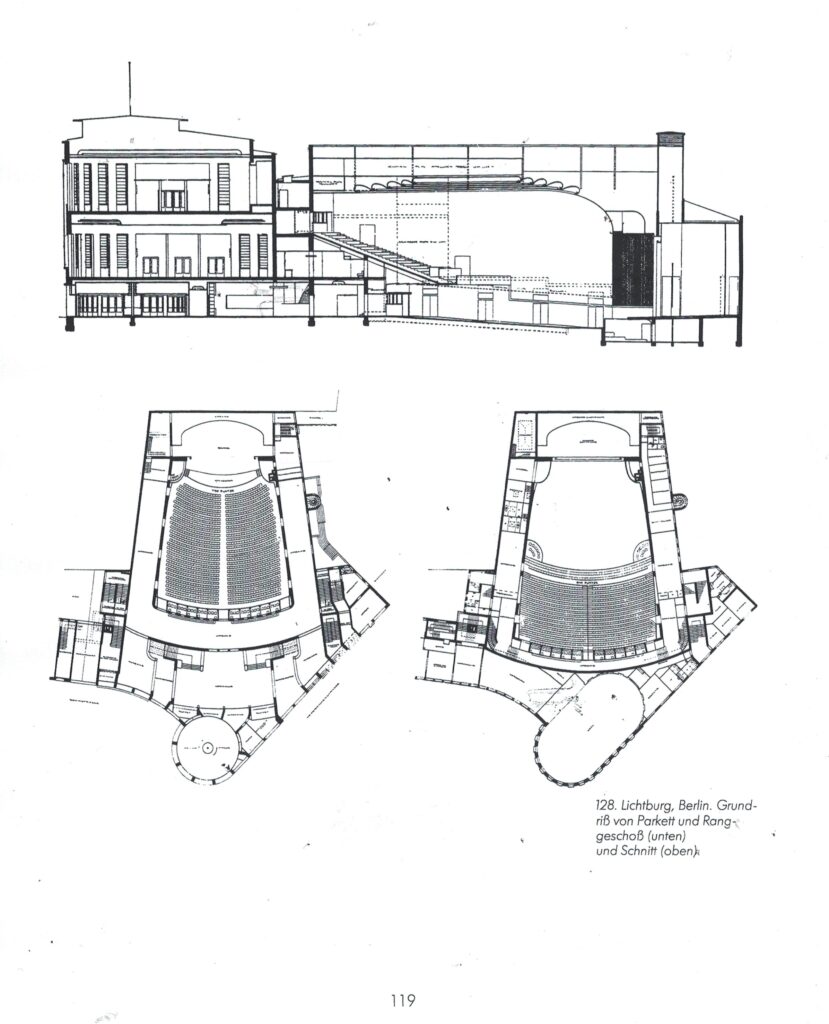

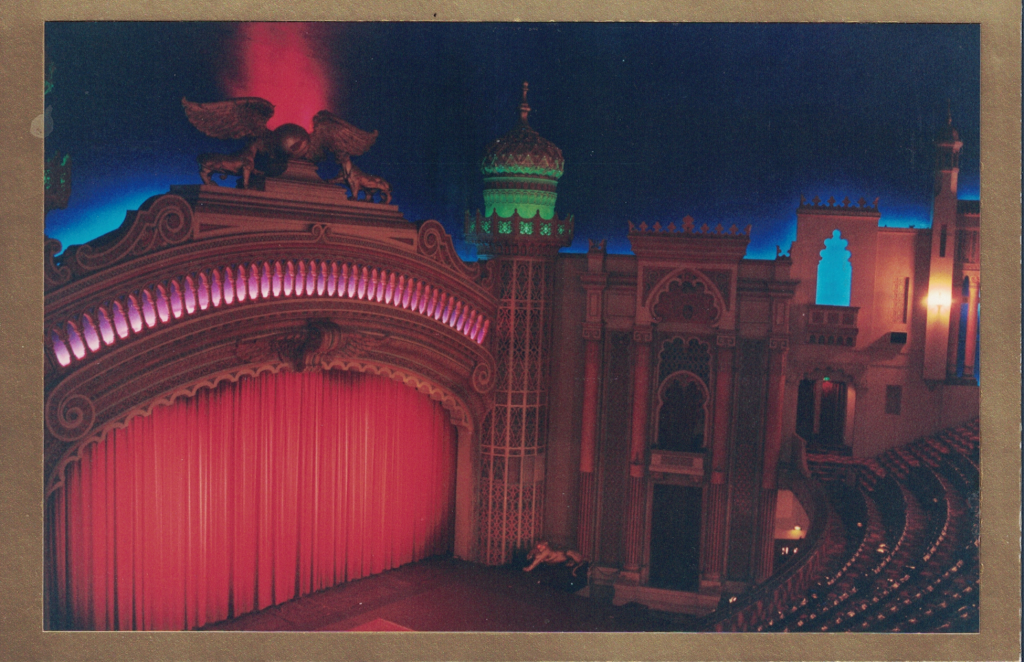

Lichtburg Kino Berlin Gesundbrunnen 1932

Hallo Eugen, wie es mit dem Berlinale Direktor weiterging? Am Anfang gab es noch Fragen und Hinweise, aber der Mann hat das Rampenlicht nicht so sehr gesucht. Und nach 25 Jahren im Amt hatte er sich eine gute Pension erarbeitet. Bis jemand nach seinem Tod auf die Schnappsidee kam, nach seiner Person einen Berlinale Preis aus der Taufe zu heben. Keinen goldenen, aber einen silbernen Bären. Sein Nachfolger als Berlinale Direktor war ein Redakteur der Zeit (Die Zeit-Wolf Donner), der sich mit den Schuhkartons des Herrn Riech, der die Ufa Kinos gekauft und entsprechend umgebaut hatte, angelegt hatte. Und so kam es dann wohl, daß viele Jahre später, eine von der Zeit angestellte Filmjournalistin sich doch mal mit diesen alten Geschichten von damals beschäftigt hatte. Ein „Hobby Filmhistoriker“ hatte sie drauf gebracht. Da sind sie dann alle aus allen Wolken gefallen. Das ist noch gar nicht so lange her. Wir von der Medienberatung hatten ihnen vorgeschlagen, sie sollten doch einfach die Farbe des Bäres ändern. Ham se nich jemacht. Und braune Bären sind ja in der Natur viel häufiger anzutreffen, als diese angemalten silberen Bären. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, ob es einen Nachfolger Preis gibt? Habe so was nicht bemerkt. Es gab ein Bohei, aber jetzt ist es auch schon wieder vergessen, und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, ja ich kenne den Namen dieses Hobby Historikers, aber der möchte nicht, dass sein Name wieder irgendwo auftaucht. Der Zusammenhang stört ihn zu Recht. Aber Eugen, es gibt ja das Netz. Und wie ich Dich kenne, wird Dir eine Suche nicht schwer fallen. Und nun kommst wieder Du, J.

Hallo Eugen, ja das ist richtig. Wenn die, die da aus den Wolken gefallen sind schon 1972 auf die Hinweise von Wolfgang Becker und Jürgen Spiker reagiert und vielleicht einmal ihre Dissertationen gelesen hätten. Ich will das mit der Fahrradkette nicht wiederholen. Und, den Namen gefunden? Na, jedenfalls kommst jetzt wieder Du, J.

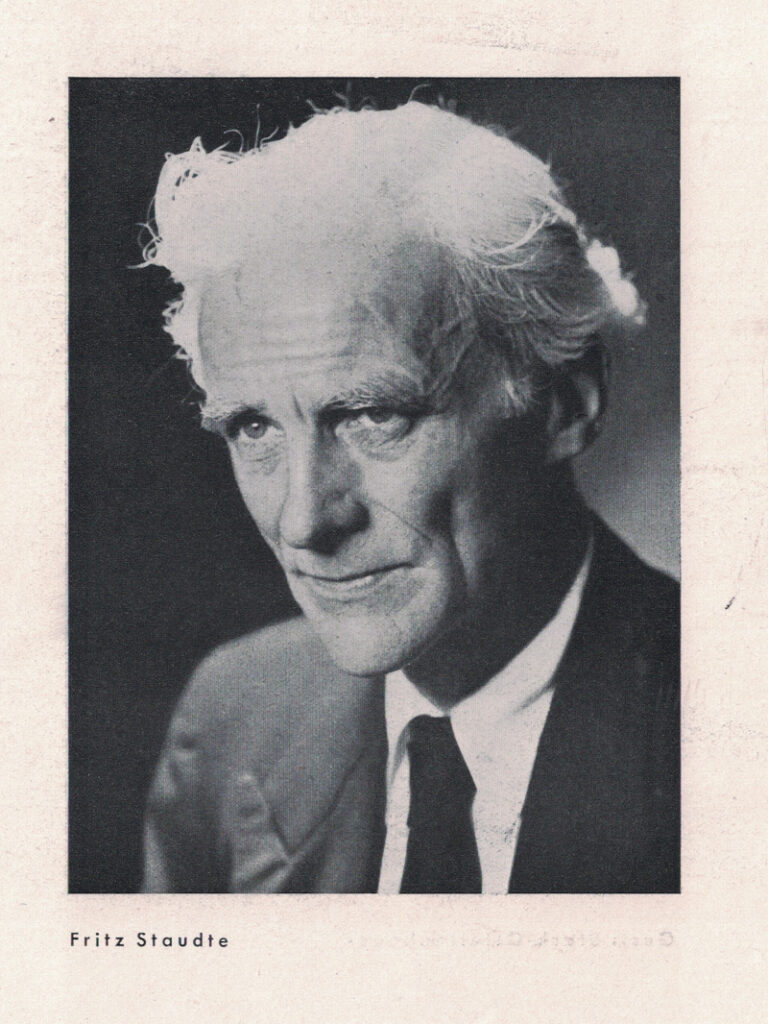

Hallo Eugen, Du bist aber auch neugierig. Woher ich die beiden Fotos von Wolfgang und Fritz Staudte habe? Die stammen aus dem „Almanach der Filmschaffenden von 1943“. Das habe ich mal in einem Antiquariat gefunden. Hat mich damals 120 Mark gekostet. Und ich hatte lange überlegt, ob ich das Geld ausgeben und das Buch wirklich haben wollte. Auf der ersten Seite ein Bild des Herausgebers und ein Vorwort von ihm. (Die Bilder wurden von den Darstellern selbst zur Verfügung gestellt, steht auf Seite 2). Auf jeder Seite zwei Fotos. Auf Seite 272 die beiden Staudtes. Und nun kommst wieder Du, J.

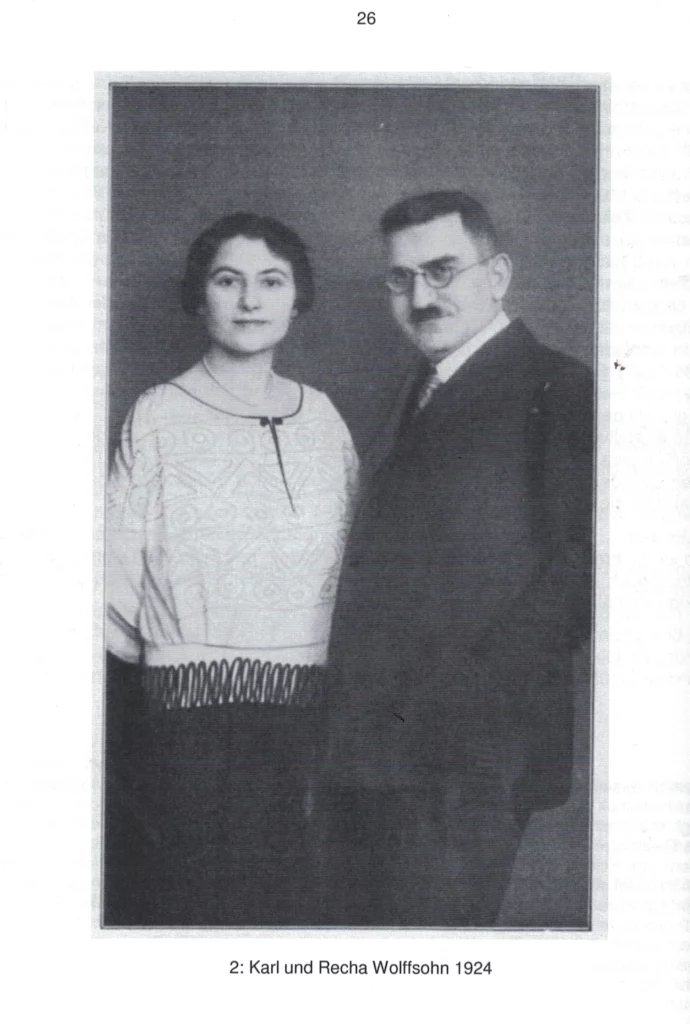

Hallo Eugen, ja das Foto von Recha und Karl Wolffsohn stammt aus dem Buch von Ulrich Döge. Dort befindet es sich auf Seite 26, wie Du siehst. Die Fotografin oder der Fotograf ist in dem Buch nicht angegeben, oder ich hab es nur nicht gefunden, J.

Hallo Eugen, ja dick ist das Buch auch. Das Buch von der Reichsfilmkammer. Es hat 543 Seiten und einige fehlen auch schon. Herausgegeben vom Reichsfilmintendanten in Max Hesses Verlag Berlin. Druck : Großdruckerei Erich Thieme, Berlin-Niederschöneweide, Haselwerder Straße 27-31. Und jetzt bist wieder Du dran, J.

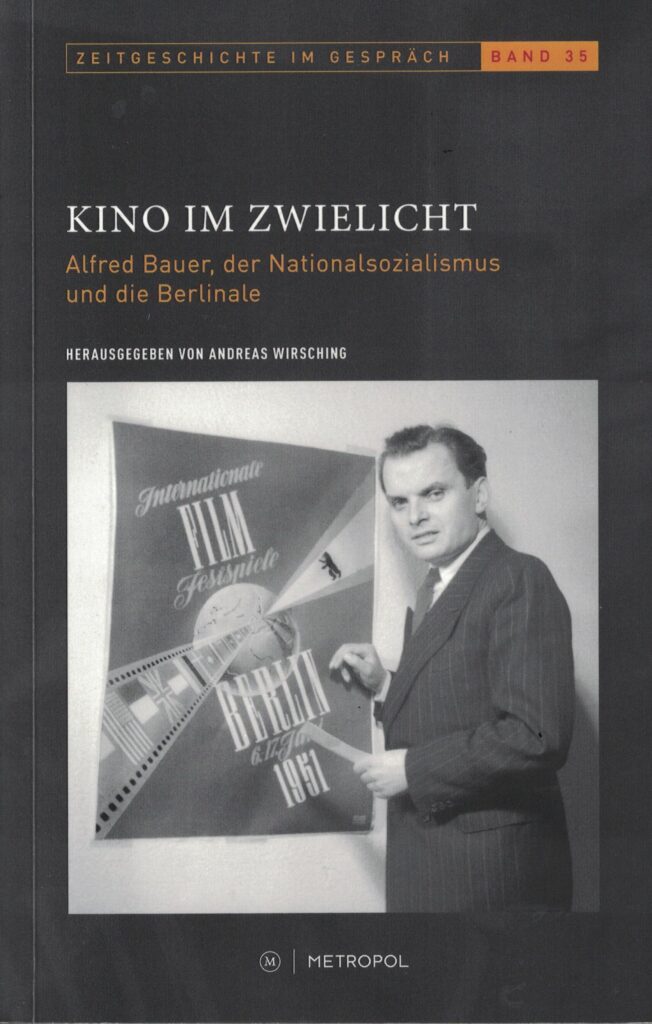

Hallo Eugen, danke der Nachfrage. Ja, ein Buch über die Aufarbeitung der Tätigkeit des ehemaligen Berlinale Direktors gibt es auch. Zwielicht genannt. Hier ist der Umschlag. Kann man kaufen. Aber da steht auch nur drin, was Du jetzt schon alles weisst. Und nun kommst wieder Du, J.