PDFVierundzwanzig Briefe an und von Wiebeke

(Zeichen 23.582)

Vierundundzwanzig Elektronische Briefe an und von Wiebeke

1) Hallo Jens, nein, ich meinte nicht, dass du das Foto nicht haettest online stellen sollen, nur stell bitte diesen Namen nicht rein. Ob MICS tatsaechlich dieser Michael Schaaf ist, ist ja halb geraten. Und mir waere es unangenehm, wenn das Foto aufgrund einer fuenfminuetigen Internetrecherche jemandem zugeschrieben wird, der es nicht gemacht hat. Oder jemandem, der tot ist, waehrend der tatsaechliche Fotograf noch lebt. Apropos tot, hast du denn anlaesslich des Todes deines Helden Belmondo eine Gedenkminute eingelegt? L.G. Wiebeke

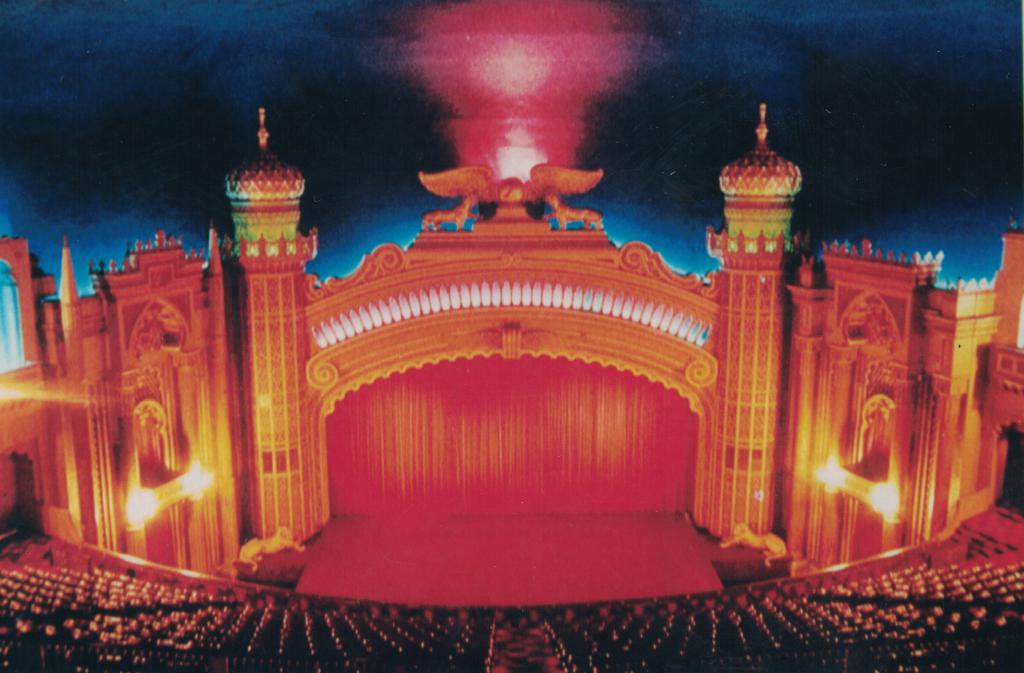

2) Hallo Wiebeke, nein. Einen Gedenkabend. Bei Arte waren sie ganz schnell und haben erst einen ganz alten Belmondo Film gezeigt (2 Std.), den ich noch nicht kannte und dann einen Belmondo Film, den ich zwar kannte, aber nie im Kino gesehen hatte und der sehr komisch war. Der ist von Philippe de Broca. Im Original: „Les tribulations d’un Chinois en Chine“, der deutsche Verleihtitel war: „Die tollen Abenteuer des Monsieur L.“. Der Titel hatte mich 1965 wohl nicht angesprochen. Und auf meinem Fernseher kann sich die Leistung auch nicht richtig entfalten, aber es gibt eine Ahnung davon, das das moeglicherweise ein sehr guter Kinofilm gewesen war. Eben hatte ich das Foto von der Werft wieder runtergenommen und gleich schwupps mach ich es gleich wieder rauf, weil Svea gesagt hat, bereits beim ersten Mal der Veroeffentlichung ist das Copyright schon verletzt. Uebrigens hat sich der Herr aus Neuseelandd, obwohl mit einem wunderbaren Brief bedacht, geschickt mit der herkoemmlichen Post, niemals bei mir gemeldet und schwupps waren die Fotos mit der cc Lizenz im Beipack vom Civic Kino der Fotografin Julia Kuttner aus Takapua auch schon hochgeladen. L. G. Jens

3) Hallo Jens, ich fuehle mich geehrt. Auch wenn ausser dir und mir natuerlich niemand weiss, dass ich das bin. Du konntest auf dem Foto nicht lesen, dass das „Gr. Marienstraße.“ heisst? Das kann ja sogar ich lesen und ich bin dreimal an den Augen operiert. Und sag mal, wieso hast du den Eintrag fuer Raupert im Hamburger Adressbuch gefunden; die Grosse Marienstraße war doch in Altona? Und die letzte Frage: Was heisst denn LGB? Ich kenne das nur als Abkuerzung fuer „Lesbian, gay, bisexual“ und wuerde mich doch sehr wundern, wenn das in diesem Zusammenhang gemeint waere. L. G. Wiebeke

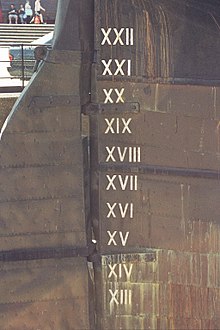

4) Hallo Wiebeke, ja, so soll es sein. Lesen? Das Wort heisst „ahnen“ und das auch nur, weil in der Bildunterschrift ja nur ein kurzes Wort auftaucht. Johannesstraße hat acht Buchstaben und Marienstraße nur sechs. (Das Wort Straße ist ja bei beiden gleich lang). Die Adressbuecher bei Agora sind alle unter Hamburg geordnet. (Da steht dann immer heutiges Gebiet, ohne den Hinweis, wem das zu verdanken ist), aber Du hast natuerlich recht: Ich habs im Altonaer Adressbuch gefunden. Aber das Du die LGB nicht kennst! Wenn Du als Junge diese Erde betreten haettest, dann waere das nicht passiert. Jeder Junge der damals in meinem Alter war, kannte die LGB.. Das war die Alternative zu den eingebildeten Schnöseln. Die hatten [weil ihre Eltern so reich waren und sie selbst zu Angebern erzogen werden sollten], immer die Nase oben und hatten den Mercedes der Modelleisenbahn: „Maerklin“. Die war eigentlich scheisse, weil sie mit Wechselstrom fuhr und keine durchgehende Stromschiene hatte und deswegen dauernd stehenblieb, was den Angebern natuerlich egal war. Also »LGB« ist die Abkuerzung fuer »Lehmann Garten Bahn«. Inzwischen ist Maerklin zweimal pleite gegangen und fuenf mal verkauft worden. Lehmann Garten Bahn ist nur einmal pleite gegangen und jetzt an Maerklin verkauft worden. Uebrigens faehrt die heutige Maerklin auch mit Gleichstrom, das ham sie jetzt endlich verstanden. Das mit dem Hamburger Adressbuch muß ich natuerlich gleich aendern. L. G. Jens

5) Hallo Jens, er ist durch den Elbtunnel geradelt, und das Stempeln war garantiert einer der Gruende dafuer, dass er da wegwollte; das Einzige, was er von diesem Job je erzaehlt hat, war, dass er jeden Morgen zur Arbeit pedalt ist, als ob’s um den Tour de France-Sieg ginge, denn im Gegensatz zu mir ist er ein notorisch unpuenktlicher Mensch. Bei der Oper musste man auch frueh aufstehen – Schichtarbeit – aber jedenfalls nicht stempeln, und ausserdem war man da nach 15 Jahren unkuendbar, weil’s ein halbstaatlicher Betrieb war, also quasi verbeamtet. Aber bis dahin war’s ein weiter Weg; angefangen hat er als sogenannter »Deckenzwerg«, das waren die, die auf den Knien auf der Buehne rumgerutscht sind und die Teppiche festgekloppt haben. So dass ich, als ich in der 1. Klasse in der Grundschule gefragt wurde, was denn mein Vater von Bderuf ist, erhobenen Hauptes sagte, „Deckenzwerg“ und die allgemeine Heiterkeit gar nicht verstehen konnte. L. G. Wiebeke

6) Hallo Wiebeke, ich bin eben noch mal vorbeigefahren und habe den aktuellen Stand von Blohm & Voss fotografiert. Es ist nicht wahr, dass beide Schwimmdocks verkauft sind. Eins haben sie noch. Vom anderen Ufer fotografiert sieht das natuerlich nicht so aus, wie auf Deinem Foto. Aber die Kraehne sind noch dieselben. Oder waren es die gleichen? L. G. Jens

7) Hallo Jens, grade ndach da, das ist in der Tat lustig. Ich meine die Ehemals-Ökosan-Rechnung, nicht den fuenfseitigen Schrieb von der IFB, von dem ich mir bisher erst die ersten zwei Seiten angetan habe; man will sich ja nicht vollends die Laune verderben. Worauf fuehrst du zurueck, dass die das mit derartigen Enthusiasmus und Einsatz durchzusetzen versuchen? Man sollte meinen (ich jedenfalls), drei Fuenftel der Empfaenger*innen knicken eh ein und zahlen die Kohle auf Raten zurueck, einem Fuenftel koennen sie nix, und das verbleibende renitente Fuenftel ist die Muehe nicht wert, jedenfalls nicht, was die Summen angeht, um die es da geht. Man hat fast den Eindruck, den IFB-Federfuchsern geht selber der Arsch auf Grundeis, aber wer atmet ihnen da von hinten auf die Ohren? Und vor allem warum? Angesichts dessen, dass das alles ja sowieso (fast) unter Ausschluss der indifferenten Oeffentlichkeit stattfindet und eine gerichtliche Niederlage von dir und deinesgleichen deshalb ja nicht mal abschreckende Wirkung hat. Ich bitte um Interpretation. L. G. . Wiebeke

8) Hallo Wiebeke, falls Du also jemals einen autobiografischen Text [von einem Buch will ich gar nicht schreiben] in Angriff nehmen willst, dann solltest Du den Titel: „Mein Vater, der Deckenzwerg“ nehmen. Du koenntest es natuerlich auch mit dem Schwimmer probieren, allerdings ist „Mein Vater, der Elbdurchschwimmer“ kein Erfolgstitel, das muesste dann schon: „Mein Vater, der Atlantikdurchschwimmer“ sein. Eine Spur, die aber ins Abseits fuehrt und da willst Du ja bestimmt nicht hin. Und das alles koennte man auch „Die Tochter des Deckenzwergs“ nennen, auf Deine Schwester bezogen koennte ein Buch von ihr dann heissen: „Die Tochter des Deckenzwerges, die es einmal besser haben wollte oder sollte“ was natuerlich ziemlich lang ist. Aber lang, so scheint es mir, ist heute modern. Ich habe, da war ich aber schon in der vierten Klasse, sagen muessen, mein Vater sei Prokurist. Das, so wurde mir eingeschaerft, sei ein ziemlich wichtiger Mann, das, wie sich spaeter herausstellte auch nicht richtig war, denn er war der Prokurist einer ganz kleinen Maschinenfabrik und Prokurist war er nur geworden, weil sein Chef Wilhelm Busch [der hiess wirklich so] sich mehr mit seinen Urlaubsbreisen [Geschaeftsreisen nannte er das] beschaeftigte, als sich im Betrieb mit dem Unterschreiben von Briefen zu beschaeftigen. Wilhelm Busch haette sicher „Die Partei“ [Urlaub muss sich wieder lohnen!] gewaehlt, waehrend mein Vater, als ehemaliges NSDAP Mitglied lieber Erich Mende [ebenfalls ehemaliges NSDAP Mitglied steht zu vermuten, ich habe es nicht ueberprueft, nee passt nicht, war noch zu jung, war erst 17 Jahre alt] gewaehlt hat. Und am Sonntag haben meine Eltern zusammen im Bett die »Welt am Sonntag« gelesen. Gerade ist der Tuermer mit seiner Trompete fertig geworden und es scheint mir an der Zeit, Dich nicht laenger zu quaelen. Das war der Text zum Dienstag fuer die Tochter des Deckenzwergs und nicht der Text für die Schwester, ebenfalls Tochter des Deckenzwergs, die es einmal besser haben sollte, schoene Gruesse auch vodm Erbeerschorsch. L. G. Jens

9) Hallo Wiebeke, grad habe ich Dein Foto von Blohm & Voss wieder hochgeladen und auf die Seite gestellt. Dabei ist mir aufgefallen: Man sieht den Schatten der Haende der Fotografierenden, deswegen kommt jetzt das Lied, das meine Freundin immer zitiert, wenn sie sich ueber eine Saengerin aus der DDR lustig machen will. Dann singt sie die Zeile: „Sind so kleine Haende, winzige Finger dran“ den Rest habe ich vergessen, bzw. verdraengt. Ich fand das Lied immer ganz schoen. So unterschiedlich koennen Geschmaecker sein. L. G. Jens

10) Hallo Wiebeke, ich guck ja im Moment viel Fernsehen. Am Sonntag gab es bei Arte noch mal »Fahr zur Hoelle Liebling«, den ich sehr gerne mag. Im Abspann des Filmes taucht der Name Jim Thompson auf. Das war mir frueher nie aufgefallen. Jim Thompson spielt den alten Ehegatten von Velma [Charlotte Rampling]. Es handelt sich tatsaechlich um den Autor dieser wunderbaren Buecher, den ich versucht habe, Dir schmackhaft zu machen. Und das zweite Erlebnis will ich auch nicht verschweigen. Es gibt ja diese Amis, die ueber die Weltwunder Filme machen und die dann berichten, was sie Neues gefunden haben. Darunter eben dieser Film ueber die Bauplaene der Cheops Pyramide die hundert Kilometer entfernt gefunden wurden. Auf Papyrus geschrieben. Ham sie entziffert. Ungefaehr fuenftausend Jahre altes Speichermedium. Gleichzeitig ist meine externe Festplatte, das Speichermedium der Gegenwart, von einem Brett, zwanzig Zentimeter ueber dem Fußboden liegend, heruntergefallen und ist tot. Kann nicht wiederbelebt werden. Da hatten es die alten Aegypter doch viel besser. L. G. Jens

11) Hallo Wiebeke, eben im Briefkasten: ein Brief von EWS. Ich bin jetzt mit 1.968 Kwh pro Jahr in der Stromverbrauchsgruppe A, sehr gut, schreiben sie mir aus dem Schönau-Schwarzwald. Im Vorjahr waren es 1.979 Kwh. Aber der wichtigere Brief kommt vom Bezirksamt Hamburg Mitte. Und da habe ich, was ich von der Stasi gelernt habe, den Umschlag so aufgemacht, dass mann ihn auch wieder verschliessen kann, ohne das die Betreffende oder der Betreffende es merkt. Die Nachricht ist folgende: Sie haben Briefwahl beantragt (Lob) und dabei folgende, von der Meldeanschrift abweichende Versandanschrift angegeben.„Bitte prüfen Sie die gespeicherten Angaben auf deren Richtigkeit und wenden sich bei Fehlern an die im Briefkopf angegebene Wahldienststelle. Ist der Versand an die oben genannte Adresse richtig, müssen Sie nichts weiter tun.“ Die oben angebene Adresse ist per E Mail und freundliche Gruesse schicken sie auch. Da ist mir natuerlich sofort das Zitat von Horst Urich Sass in den Kopf gekommen, als er am Flughafen Hamburg, zweimal Hamburg gelesen hatte und gemeint hatte: „Was muessen diese Idioten zweimal Hamburg schreiben!“ L. G. Jens

12) Hallo Wiebeke, die wichtigste Antwort zuerst (Die gilt natuerlich nur fuer die Jahrzehnte von 1949 – 1987): Meine Eltern, aber die sind beide schon lange tot. (1979 + 1987). Und die haben die FDP gewaehlt, weil dort die meisten von den Mitgliedern waren, deren Mitglieder sie vorher waren. Ich will nicht ungerecht sein. Meine Mutter hatte es nur bis zum Deutschen Frauenwerk geschafft. Wer nun die FDP in Hamburg waehlt, weiss man aus der letzten Hamburger Buergerschaftswahl. Die Einwohner von Blankenese. Ueberall sind sie an der Huerde der Prozente gescheitert, nur nicht die Kandidatin aus Blankenese. Ob der Adel angekauft, geliehen oder nur angeheiratet ist ― wie bei der Kekstochter in Bruessel, habe ich nicht ueberprueft. Gestern Abend jedenfalls hat es hier von Kindern (Fryday fuer Future) nur so gewimmelt, aber die Parteien schaetzen sich gluecklich, die Kinder duerfen ja noch nicht waehlen. Die Brieftraegerin muß ich in Schutz nehmen. Mir fallen bestimmt noch Argumente ein. Nur im Moment nicht richtig. Hast Du gesehen, wie Armin aus Aachen, die beiden Kinder angelogen hat? L. G. Jens

13) Hallo Jens, apropos Wahl, meine Briefwahlunterlagen sind am gleichen Tag bei mir angekommen wie der Brief, in dem nachgefragt wurde, ob es mit der Adresse auch seine Richtigkeit hat, wie bei dir. Und wenn ich nun gesagt haette, halt, nein, da ist ein Fehler drin? Diese Unterlagen waeren doch nie und nimmer ein zweites Mal rausgeschickt worden. Und weil wir hier in Sachsen-Anhalt sind, hat die Brieftraegerin diesen Brief, der nur persoenlich und gegen Vorlage des Ausweises usw. usf. ausgehaendigt werden darf, einfach in den (unabgeschlossenen) Briefkasten gestopft. Um deine Festplatte tut es mit Leid; ich hoffe, da ist nichts Unersetzliches verlorengegangen. Und mit dem Papyrus hast du natuerlich recht. Wobei aber dazu gesagt werden sollte, dass auch dieser Papyrus schon laengst vergammelt waere, wenn er irgendwo rumgelegen haette. Wahrscheinlich wurde er an einem luftdichten, staubtrockenen, abgeschlossenen Ort gefunden (z.B. einer Pyramide).

Wenn du deine Festplatten in einer Pyramide deponieren wurdest, waeren sie vielleicht nach 3000 Jahren noch so gut wie neu. Und zu guter Letzt: Wenn das ein echtes Wahlplakat waere, waere das glatt ein Grund, die FDP zu waehlen. Andere Gruende gibt’s ja nicht. Wer waehlt diese Partei, frage ich mich seit Jahrzehnten? L. G. Wiebeke

14) Hallo Jens, hei. Was ist mit dir? Ungewoehnlich langes Schweigen. Ich fuer meinen Teil bin seit 10 Tagen in Prag. Vor ein paar Tagen war ich in Mariánské LáznÄ / Marienbad, weil da die Ausstellung stattfindet, an deren Vorbereitung ich beteiligt bin, und ich musste natuerlich sofort an den Film denken, den ich nie verstanden habe und auch strunzlangweilig finde. Das ehemalige Kurhotel, in dem die Ausstellung stattfindet, sowie ueberhaupt die Stadt selber sind aber durchaus einen Film wert. Leicht runtergekommener oesterreichischer k.- u.-k.-Bombast mit Art Deco-Touch; sieht alles aus wie in dem Film von Wes Anderson, Grand Hotel Budapest, den du wahrscheinlich nie gesehen hast (muss man auch nicht). Wes Anderson hat, glaube ich, alles nachbauen lassen, aber er haette auch einfach im Hotel HvÄzda in Marienbad filmen koennen. Goldene Fahrstuehle mit goldenen Zahnradgetrieben in offenen Fahrstuhlschaechten. Habe ich noch nicht fotografiert, das kommt aber noch. Sag doch mal piep. L. G. Wiebeke

15) Hallo Wiebeke, so ging es mir auch. Aber ich glaube, da gabs auch nichts zu verstehen. Aber: schwarzweiss Fotografie und CinemaScope [und noch das Streichholzspiel 1/3/5/7 und wer das letzte Streichholz zieht, hat verloren, oder war es umgekehrt?] und ausserdem sehen die Frauen doch sehr attraktiv aus, und deswegen haben wir Jungs, die sich fuer was besseres hielten, diesen Film gerne angesehen und natuerlich auch den von Wes Anderson, wo ich mich immer gefragt habe, was diese verschiedenen Formate eigentlich sollen? Meine Doppelanfrage [bezueglich Wohnraum in Berlin] hat mich doch mal wieder in meinen Vorurteilen bestaetigt. Junge Frauen wollen alle, auch wenn kein Platz ist. Doch sobald sie die 40 ueberschritten haben, schon ist es vorbei. Bei Berlin faellt mir noch das Desaster mit den Wahlzetteln ein. Das hat aber die Titanic schon im März 1990 vorhergesagt, wie Du in der Anlage sehen kannst. L. G. Jens

16) Hallo Wiebeke, ich hab mal wieder was abgeschrieben, weil diese Fotokopien so schlecht zu lesen sind und natuerlich auch, damit die Kinder sie auch finden, falls sie denn auf die Idee kommen sollten, zu suchen. Ein Text, den Fritz Teufel [der mit der Wahrheitsfindung] mal geschrieben hat und in einem Buch erschienen ist, in dem auch andere Knackis, u. a. einer, der sich vom Anarchisten zum Realsozialisten und Schriftsteller verwandelt hat, dessen Krimis ich aber nie gelesen habe [bzw. immer nur den Anfang] [Robert Jarowoy]. Beide inzwischen in Freiheit und verstorben, jetzt habe ich doch glatt den Faden verloren und muss mal schnell zur Blutabnahme in die Praxis, wo ich schon seit 1983 bin (damals habe ich mir immer die gelben Zettel bei ihm abgeholt und war heilfroh, dass ich nicht wirklich krank war) und die zahlreiche Personalwechsel hinter sich hat [Karl Heinz Roth u.a.] und hier nun der Link auf das »Maerchen von Ali und Fatima«. L. G. Jens

17) Hallo Jens, diese Email musste ich zweimal lesen, bis sich mir erschlossen hat, wovon du eigentlich redest. Erst dachte ich, huch, ich habe ein Buch geschrieben? Das ist mir neu. Aber irgendwann fiel der Groschen dann doch. Freut mich, dass was Lesenswertes dabei ist. Aber was diesen Film betrifft: Das ist doch sehr unwahrscheinlich, dass der noch nicht auf die Muellhalde gewandert ist, oder? In welchem Format wurden solche Fernsehbeitraege denn eigentlich gefilmt? Nicht lachen, ich weiss es wirklich nicht. Die beiden Schreiben von deinem Anwalt lese ich morgen, sonst kriege ich schlechte Laune, und das will man ja nicht zum Feierabend. Ich meinerseits habe seit meiner „das kann doch nicht wirklich von Ihnen sein; ich wittere Betrug“-Email von vor zwei Monaten nichts mehr von der IFB gehoert. Aber die naechste Frechheit wird kommen; da koennen wir von ausgehen. Wie ist denn der Stand der Dinge bei D.; weisst du das? Zu deiner letzten Email: Robert Jarowoy kannte ich fluechtig, weil wir gemeinsame Bekannte hatten; schien mir ein netter Kerl zu sein, aber als Schriftsteller wenig beeindruckend. Fand ich jedenfalls. Im Gegensatz zu seinem Kampfgefaehrten Peter-Paul Zahl, mit dem ich ihn manchmal verwechsle, obwohl der eine ganz dick war und der andere ganz duenn. Gaehn. Wie dir wahrscheinlich aufgefallen ist, bin ich etwas braesig im Kopf. Ich habe den halben Tag Bilderrahmen lasiert, und jetzt ist mir schummrig vom Terpentin. Aber ich wollte nicht auch noch beim Malen und Lackieren eine Maske aufsetzen, wo man doch eh schon staendig mit so einem Kaffeefilter auf der Nase rumlaeuft. Also demnaechst mehr. Sag mal, wieso gehst du denn zum Blutabnehmen, wenn man mal fragen darf? L. G. Wiebeke

18) Hallo Wiebeke, dann fange ich mal von hinten an. Blut abnehmen, weil mein Hals irgendwie geschwollen ist und der Nachfolger von Karl Heinz Roth nach einem Blick in meinen Rachen auch nicht wußte, warum mein Hals geschwollen ist. Mit der Muellhalde, das traue ich weder dem WDR noch dem NDR noch Radio Bremen zu. Da sitzen die Gralshueter der Fernsehgeschichte, die schmeissen so was nicht weg. Den Film von Ulrike Meinhof ― Bambule ― haben sie ja auch nicht weggeschmissen und dann doch noch in irgend einem Nachtprogramm mal gezeigt. Im Studio haben sie mit großen Ampex Kameras gearbeitet, die mit zwei Zoll breiten Magnetbändern gearbeitet haben. Aber wenn sie in der Fabrik in Berlin-Kreuzberg bei DTW [nicht fuer dich aber fuer die Nachwelt: eigentlich De Te We, die Abkuerzung fuer Deutsche Telefon Werke, in Berlin 36, Wrangelstraße 100, die haben das Telefon W 48 gebaut] gedreht haben, dann sicher auf 16 mm Film, vorwiegend mit der Arri BL, aber auch mit der Aaton und der Eclair [aus Frankreich], die beide im Einsatz waren. Eine schoene Kamera. Die Eclair. Die 120 m Kassetten waren klasse. Da mußte man nicht die ganze Zeit im Dunkelsack rumfummeln, wenn man den Film in die Kassette eingelegt hat. Meist auf Umkehroriginal gedreht, manchmal aber auch mit Negativ Film. Die beiden Schreiben des Anwalts dienen eher der Erbauung und der Aufmunterung. Merkwuerdiger Weise hat bisher in Hamburg kein Sturm der Entruestung stattgefunden. Im Gegenteil. Wie ein Film von Bergmann: »Das Schweigen«. Der bescheuerte Innensenator [der aus Hamburg, nicht der aus Berlin von dem Wolfgang Neuss mal gedichtet hat: „Der Innensenator muß immer ne schnelle Fehlbesetzung sein“ oder so] laesst an der Flora immer die Beamten die Schrift uebermalen. Zugelernt haben sie nix. Und dann hat er auch noch zur Corona Rueckzahlung oeffentlich gesagt, dass die Leute, die dieses bekommen haben, ja auch in Raten zurueckzahlen koennen. L.G. Jens

19) Hallo Wiebeke, wird erledigt, ich freue mich ueber jede Begegnung mit Dir! Vorbeikommen immer! Gestern ist mir doch was Komisches passiert. Wieder ein Baustein zur Theorie des Aelterwerdens. Ich habe mit grosser Neugier das Buch, das Du mir geschenkt hast [das von den Scherben] bis zur letzten Seite gelesen. Manchmal hatte ich dabei den Eindruck, dass es sich um Wiederholungen handelt. Ich habe das meinem Gedaechtnis angelastet, da sind ja eine Menge Kenntnisse ueber Ralph und Gert Moebius angehaeuft. Irgendwie kam mir gestern die Idee, doch mal in meinem Buecherregal zu stoebern. Und siehe da, dort ist die Ausgabe von 2005 mit einem anderen Umschlag, den selben Texten und zehn Seiten dicker und sonst identisch, nicht mal die Schrift wurde veraendert. Das die Ausgabe etwas anders ist, kommt daher, das einige Bilder hinzugefuegt wurden. Wer haette das gedacht? Ich jedenfalls nicht. Den einen Text, den ich doof fand in der Neuausgabe, fand ich auch schon in der letzten Ausgabe doof, aber diesmal habe ich drei Seiten mehr gelesen, bevor ich abgebrochen habe. Jetzt kommt noch der Satz ueber Mae West, deren Auftritte in den verschiedenen Filmen ich immer sehr gemocht habe. Da hat jemand ueber sie geschrieben . . . „Sie verliert ihren gut Ruf den sie nie vermisst“. L. G. Jens

20) Hallo Wiebeke, der Brief ist im Kasten. Der Briefkasten, den ich sonst immer benutze, ist seit die gegenueber liegende Kirche in einen Laden umgebaut wird und sie deswegen den Briefkasten beseitigt haben, also der Briefkasten am Michel ist nicht mehr . . . wo war ich stehengeblieben? Ach ja, also der Briefkasten [grosse Version] auf dem Großneumarkt [versteckt hinter Hamburgs schoenster Litfaßsaeule], der hat mein Vertrauen nicht erringen koennen, weil er so voll war, dass man die obersten Sendungen gut haette entnehmen koennen. Also ich habe den genommen, der hundert Meter weiter im Alten Steinweg vor der Wirtschaftsbehoerde steht. Der soll ebenfalls um 16.30 Uhr geleert werden. Ich werde das jetzt nicht ueberwachend. Viel Spass beim Lesen, manchmal macht ja auch die Beamtensprache Freude in ihrem Unbeholfensein. L.G. Jens

Ps: Da faellt mir noch das Weihnachtsgedicht fuer die Beamtenkinder ein: „Der Gabentisch ist oed und leer, Die Kinder gucken bloed umher, Da laesst der Vater einen krachen, So kann man auch mit kleinen Sachen Beamtenkindern Freude machen“. [G. Klaut bei Dorle K.]

Mit dem Krachen ist ein bestimmter Laut gemeint, den der Vater [Beamter = Sesselfurzer] mithilfe einer seiner Koerperoeffungen zu Stande bringt.

Aber das kannst Du ja nicht wissen, weil Du kein Beamtenkind gewesen bist. Um den Rassismus rauszukriegen kann man auch was anderes einsetzen. Reimt sich auch mit: Arbeiterkindern -, Angestelltenkindern und Tischlerkindern usw.

21) Hallo Jens, das finde ich super. Zum einen, dass ich dir was geschenkt habe, das du schon hast, ohne dass du’s gemerkt hast, und zum zweiten, weil es einen Jahrmarkt der Moeglichkeiten fuer weitere Geschenke eroeffnet: Zu deinem 90. schleiche ich mich in deine Wohnung, stehle ein Buch, von dem ich weiss, dass es dir gefallen hat, mache einen neuen Umschlag und Geschenkpapier drum, und voilà. [Fremwoerterbuch = sieh da!]. Das erinnert mich ein bisschen an die Leute ― du kennst bestimmt auch welche ― die sich nie erinnern koennen, dass sie einen Film schon mal gesehen haben. 70 Minuten sitzt man mit ihnen vor der Glotze, Dramen spielen sich ab, Ehen gehen in die Brueche, Autos fliegen in die Luft, und in der 71. Minute sagen sie ganz langsam: „Ich glaub, den kenn ich schon.“ L. G. Wiebeke

22) Hallo Wiebeke, das klingt ja ganz traumatisiert. Man spuert die Gedanken, die Dir dabei durch den Kopf gegangen sind. Da faellt mir sofort die Geschichte von dem Kind (weiblich) ein, das nach ihrem Berufswunsch befragt wird und es, wie aus der Pistole geschossen antwortet: Lehrerin! Auf die Frage warum, kommt die Antwort: Dann kann ich Kinder zwiebeln! Was natuerlich uebersetzt heisst: Kinder quaelen. Ich hab das nur hier hingeschrieben, weil ich natuerlich annehme, dass Du noch nie Kinder gequaelt und noch nie den Wunsch gehabt hast, dieses zu tun, was ich von mir aber nicht behaupten kann. Uebrigens zu dem Scherben Buch mit dem neuen Umschlag und Deiner Receycling Idee der Wiederaufarbeitungs-Verwertung ist mir aufgefallen, das es sein koennte, das das Buch doch nicht so gut ist, wie ich erst angenommen hatte. Und zwar aus folgendem Grund: Buecher, die ich vor 15 Jahren gelesen und fuer gut befunden habe, wuerden mir, trotz fortgeschrittenen Alters, sofort in Erinnerung kommen, Alzheimer her oder hin. Da dies bei selbigen Buch nicht der Fall ist, laesst mich auf die Idee kommen, dass es damals bei mir keinen bleibenden Eindruck erzeugt und hinterlassen hat. Bei der »Insel des zweiten Gesichtes« [fuer die Nachgeborenen von Herrn Albert Vigoleis Thelen] ist das ganz anders. Alle Saetze, die Du der Lehrerin [oder dem Lehrer] in den Mund gelegt hast, sind sehr glaubwuerdig. Nur Dein letzter Satz sorgt fuer Irritationen. Als ich noch Lehrer in der Schule selbst erlebt hatte, haben sie niemals die Seitenzahl, die ausreichend sein sollte, angegeben, sondern immer nur die Zeit, die zur Verfuegung stand. Heute morgen habe ich [extra nur fuer Dich] Deutschlands [oder vielleicht Hamburgs] schoenste Litfasssaeule und den Briefkasten, in den ich immer die Briefe werfe, die ich an Dich schicke, fotografiert. L. G. Jens

23) Hallo Jens, das ist doch gar nicht maennerfeindlich, hoechstens eltern- oder trinkerfeindlich. Ich versteh das so, dass Mama hingefallen ist, weil sie auch schon stramm ist. Das waer doch mal ein Gedicht zum Interpretieren im Deutsch-Leistungskurs: „Wie kontrastiert der Autor das Verhalten der beiden Eltern? Laesst seine Schilderung Rueckschluesse auf seine eigene Haltung zu den Ereignissen zu? Welche Reaktion will er damit beim Leser hervorrufen? Und handelt es sich hier Ihrer Meinung nach um eine individualistische Zustandsbeschreibung oder um einen gesellschaftskritischen Kommentar? Mindestens 4 Seiten, bitte.“ L. G. Wiebeke

24) Hallo Jens, danke! Ich fuehle mich geehrt, dass ich persoenlich die Adressatin dieses Aufsatzes bin. Und das ist schon die 11. Epistel? Da habe ich einige der ersten 10 moeglicherweise verpasst. Das wird nachgeholt. Eine Ergaenzung zum Thema „Mobiltelefone in Drehbuechern“: Ich habe letztens ein Interview mit einer Krimiautorin gelesen, in dem sie Folgendes sagt – ich uebersetze aus dem Stegreif: „Mehr und mehr Krimis spielen in der Vergangenheit wegen dieser verdammten Mobiltelefone. Ein immer groesserer Teil der Ermittlungen gruendet sich auf Technologie. Aber die zwischenmenschliche Ebene, die uns an Krimis fasziniert, bleibt auf der Strecke. Man muss nicht mehr fuenf Leute verhoeren, um herauszufinden, wo Joe in der Nacht vom 15. auf den 16. war. Man verfolgt einfach sein Handy. Vor zehn oder zwanzig Jahren, wenn A seine Ex-Freundin gesagt hat, er war nicht bei ihr, und Joe sagt, er war bei ihr, wer hat dann gelogen? Will sie ihn in Schwierigkeiten bringen? Aber jetzt heisst es: „Wir haben Joes Handy. Bei ihr war er nicht.“ Das gilt fuer Fernsehkrimis sicher nicht im gleichen Masse wie fuer Kriminalromane, weil nicht-zeitgenoessische Drehorte das Budget in die Hoehe treiben. Aber ich fand es einen interessanten Gedanken. Ebenfalls interessant ist die Bildsprache, die sich in Krimis und Thrillern um dedn Einsatz moderner Technologien herum entwickelt hat. Von den Boesen oder einem Geistesblitz getrieben hechtet der Held zum naechstgelegenen Computer, um irgendwas rauszufinden, was die Handlung vorantreibt ― vorzugsweise naechtens in einem dunklen Buerohochhaus ― und wildes Rumgetippe auf einer Laptoptastatur macht natuerlich sowohl optisch als auch akustisch wesentlich weniger her als eine ordentliche Verfolgungsjagd.

Also muss Schweiss auf der Stirn her, blaeuliches Licht, ominoeses Gepiepe, blinkende Grafiken und Passwoerter in 36-Punkt, damit auch die Zuschauer zuhause sie gut lesen koennen. Okay, genug Kulturkritik fuer heute. Bis demnaechst.

L. G. Wiebeke