Renate Holland-Moritz (R.H.M.) schreibt seit 50 Jahren in der Satire-Zeitschrift Eulenspiegel ihre Filmkritiken. Sie waren zu DDR-Zeiten Kult: Die Kinoeule. Interview mit Andreas Kurtz (A.K.)

Zur Person: Renate Holland-Moritz (R.H.M.) wurde in Berlin-Wedding geboren, wuchs aber in Südthüringen auf. Nach nicht abgeschlossenem Oberschulbesuch begann sie als Volontärin und Assistentin bei verschiedenen Berliner Tageszeitungen. Seit 1956 ist sie freiberufliche Mitarbeiterin der Satirezeitschrift „Eulenspiegel“. Seit 1960 veröffentlicht sie dort unter dem Titel „Kino-Eule“ Filmkritiken. Sie hat eine Vielzahl satirischer Erzählungen im „Eulenspiegel“ und in Büchern veröffentlicht, von denen zwei vom DDR-Fernsehen und der Defa auch verfilmt wurden.

(A.K.): Vor fünfzig Jahren erschien im Satiremagazin Eulenspiegel zum ersten Mal die Autorenzeile Renate Holland-Moritz. Wie kam es dazu? (R.H.M.): Die Phase des Ausprobierens hatte ich damals mit einundzwanzig schon hinter mir. Das war wie Heimkehr. Das war genau der Ort, an den ich wollte, ohne begründete Hoffnung, dass die Eulen-Leute auch mich wollten. Ich hätte denen von mir aus nichts angeboten. A.K Wer hat Sie dazu angestiftet? (R.H.M.) Mein väterlicher Freund Rudolf Hirsch, der legendäre Gerichtsreporter der Wochenpost. Der war dabei, als ich am Stammtisch der Gerichtsreporter erzählte, wie ich dauernd mit anderen jungen Mädchen verwechselt wurde und dadurch in die peinlichsten Situationen geriet. „Schreib das auf!“ sagte er, und nachdem er meine allererste Geschichte „Ich habe ein Dutzendgesicht“ gelesen hatte, wollte er, dass ich sie dem Eulenspiegel schicke. Eigentlich habe ich mich immer wie ein Preuße benommen, der Befehle ausführt. Es mussten nur Befehlsgeber sein, die ich mochte und ernst nehmen konnte. (A.K.) Sind Sie es noch? (R.H.M.) Ich werde immer preußischer. Zum Beispiel bei Lieferterminen. Mittlerweile ist für mich pünktlich, wenn ich überpünktlich liefere, ein oder zwei Tage vorher. Es wird schlimmer. Im Alter verschärfen sich eben alle Wesenszüge. Besonders die unangenehmen. (A.K.) Das mit den Gerichtsreportagen war ein Umweg? (R.H.M.) Gewissermaßen. Ich hatte im Schweinsgalopp eine zweijährige Lehrzeit in verschiedenen Ost-Berliner Redaktionen durchlaufen. Das fing bei der Vierteljahreszeitschrift „Sowjetwissenschaft“ an. Also, da war ich so was von falsch! Ich konnte ja noch nicht einmal ordentlich russisch. Dann kam ich in die Monatszeitschrift „Neue Gesellschaft“, danach in die „Friedenspost“ und von dort zur „BZ am Abend“, heute der Berliner Kurier. Aus der „BZ am Abend“ bin ich rausgeschmissen worden. (A.K.) Wie kam es dazu? (R.H.M.) Der stellvertretende Chefredakteur war hinter mir her. Aber der war mir hochgradig unsympathisch. Als er mitkriegte, dass ich einen anderen Kollegen favorisierte, hat er mich fristlos entlassen. Wegen unmoralischen Verhaltens. Eine typische Nummer aus den 1950er- Jahren: Verhältnisse am Arbeitsplatz waren unerwünscht, und das Verdikt traf immer die Frau. (A.K.) Hat Sie das aus der Bahn geworfen? (R.H.M.) Nee. Ich kannte ja genügend Leute in anderen Redaktionen, die alle sagten: Kommste eben zu uns. Sobald sie aber meine Kaderakte gelesen hatten, gab es plötzlich keine Vakanz mehr. Ich war 19 und habe keine Festanstellung mehr gekriegt. Musste also zusehen, wie ich mich freiberuflich durchschlage. (A.K.) So gerieten Sie unter die Gerichtsreporter? (R.H.M.) Genau. Rudolf Hirsch sagte: „Schreib Gerichtsberichte, das kann nämlich jeder. Aber sag’s nicht weiter.“ Später fand er, ich sei bei den Satirikern doch besser aufgehoben. (A.K.) Hat nie wieder eine Festanstellung gelockt? (R.H.M.) Im Eulenspiegel musste ich mal zwei Jahre als Humor-Redakteurin arbeiten, weil mein Freund John Stave gekündigt hatte. Erst wollte ich nicht, weil die ja schon um acht Uhr anfingen. Um die Zeit kann ich noch nicht klar denken. Also bin ich so gegen zehne, elfe eingetrudelt. Nach einem Riesenkrach mit Chefredakteur Peter Nelken kam ich dann pünktlich, hängte allerdings ein „Bitte nicht stören“-Schild an die Türklinke und packte mich erst mal für zwei Stündchen auf die Couch. Da hatte der Chef ein Einsehen und ließ mich zu Hause ausschlafen, zumal ich die gesamte Post in der S-Bahn zwischen Grünau und Friedrichstraße erledigte. Nelken sagte immer: „Ich bezahle meine Leute nicht für ihren Hintern, sondern für geleistete Arbeit.“ (A.K.) Haben Sie eigentlich jemals ihre Kaderakte zu Gesicht bekommen? (R.H.M.) Beim Eulenspiegel hatten wir eine Kader-Instrukteurin, eine ungeheuer nette, junge Frau. Wir haben immer mal in ihrem Zimmer zusammengesessen und Kaffee getrunken. Eines Tages stand der Safe offen, und ich fragte: „Was sind denn da für furchtbar geheime Dinger drin?“ – Darauf sie: „Zum Beispiel die Kaderakten. Willste mal in deine reinschauen?“(A.K.) Sie wollten natürlich? (R.H.M.) Na klar! Und ich fand die Aktennotiz von diesem stellvertretenden Chefredakteur der BZA, in der stand, meine fristlose Entlassung erfolge wegen politischer Unreife und zweifelhafter Moral. Die zweifelhafte Moral hat mich nicht um weitere Festanstellungen gebracht, nur die politische Unreife! Mit solchen denunziatorischen Eintragungen konnte man einem Menschen die Zukunft versauen. Mir ist es allerdings zum Segen ausgeschlagen. (A.K.) Ihre Klatschgeschichten, die 1986 unter dem Titel „Die tote Else – Ein wahrhaftiges Klatschbuch“ erschienen, sind eine geschickt getarnte Autobiografie. Wie kam es dazu? (R.H.M.) 1974 hatte ich eine Einladung von der Reichsbahn in West-Berlin zu einer Lesung. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut. Den Pass dafür durfte ich mir im Büro des Schriftstellerverbandes abholen. Ein paar Wochen später kriegte ich wieder eine Einladung zur West-Berliner Reichsbahn. Als ich mir erneut den Pass abholte, kam ich mit der zuständigen Kollegin ins Gespräch. Sie sagte, sie habe den schönsten Posten im ganzen Schriftstellerverband, denn zu ihr kämen nur gut gelaunte Leute. Wegen der bevorstehenden Westreisen. (A.K.) Kamen denn viele? (R.H.M.) Mehr und mehr, behauptete die Verbands-Kollegin. Dann gab sie mir den Tipp mit dem Vierteljahresvisum. Für den Antrag brauchte ich nur eine halbwegs glaubwürdige Recherche-Idee. Nach einem Blick in meine Unterlagen sagte sie: „Mensch, du bist ja in West-Berlin geboren! Für eine Autobiografie musst du an Ort und Stelle nach deinen Wurzeln suchen!“ (A.K.) Damals waren Sie noch nicht einmal 40. Bisschen früh für eine Autobiografie, oder? (R.H.M.) Das war auch mein Einwand. Den ließ sie aber nicht gelten: „Mit dem Suchen kann man gar nicht früh genug anfangen!“ So kam ich zu meinem ersten Vierteljahresvisum. Ab 1975 durfte ich dann auch jedes Jahr zur Berlinale. Klatsch galt in der DDR als besonders unappetitliche Erscheinungsform der bürgerlichen Publizistik. (A.K.) Wieso durften Sie trotzdem ein Klatschbuch schreiben? (R.H.M.) Erzählt habe ich Klatschgeschichten ja schon immer. Und irgendwann sagte Wolfgang Sellin, der damalige Chef vom Eulenspiegel-Buchverlag: „Du solltest das langsam mal aufschreiben! Damit man sagen kann: Steht auf Seite soundso, hast du schon erzählt!“ (A.K.) In diesen Geschichten geht es vordergründig immer um nationale und internationale Prominente. (A.K.) Wie viele Klatschbücher haben sich verkauft? (R.H.M.) In zwei Jahren erschienen drei Auflagen mit jeweils 20 000 Exemplaren. So schnell konnte man gar nicht gucken, wie die weg waren. Aber dann war die DDR weg und vorübergehend auch das Interesse an hausgemachten Büchern. Als es wieder erwachte, druckte der Eulenspiegel Verlag die Fortsetzung „Die tote Else lebt“, wovon es bereits die 4. Auflage gibt. (A.K.) Verkauften sich zu DDR-Zeiten alle Ihre Bücher so schnell? (R.H.M.) Ich hatte da mal ein Schockerlebnis. „Die Eule im Kino“, meine allererste Sammlung von Filmkritiken aus den Jahren 1960 bis 1980, stand drei Wochen in den Regalen der Buchhandlungen. Ich hatte das Gefühl: Nun ist alles vorbei! Eines meiner Bücher oberhalb des Ladentisches heißt: Kein Mensch will mehr etwas von mir wissen! Inzwischen gibt es „Die Eule im Kino“ Band I und Band II (1980-1990) nur noch antiquarisch, während Band III (1991-2005) im Handel ist. (A.K.) Warum durften Sie sich in der DDR mehr als andere Filmkritiker erlauben? Weil Sie bei einem Satireblatt waren? (R.H.M.) Das war nur am Anfang so. Da hat man gesagt, Satire braucht eine etwas längere Leine, sonst funktioniert sie nicht. Dann hatte dieser entsetzliche Joachim Herrmann als SED-Agitationschef den Ehrgeiz, aus Fernsehen und Defa eine Firma zu machen, die er zu leiten gedachte. Das wiederum hat SED-Kulturchef Kurt Hager nicht zugelassen, denn für ihn, den hochgebildeten Zyniker, war Joachim Herrmann ein indiskutabler Emporkömmling. Von da an war es dem Herrmann egal, wie mit der Defa in den Medien umgegangen wurde, folglich waren auch die Kritiken schärfer. (A.K.) Heutzutage gibt es Pressevorführungen, wenn neue Filme herauskommen. Wie war das damals? (R.H.M.) Da gab es die natürlich auch, und nach den Vorführungen der Defa-Filme zusätzlich Pressekonferenzen, bei denen sich die Schöpfer den Fragen und nicht seltenen Zornesausbrüchen der Kritiker stellen mussten. Da wurde wirklich mit harten Bandagen gearbeitet. Am meisten gefürchtet waren übrigens meine Kolleginnen Rosemarie Rehahn von der Wochenpost und Margit Voß vom Berliner Rundfunk. Die eine kämpfte mit dem Florett, die andere mit dem Degen, während ich die Dampframme bevorzugte. (A.K.) Stimmt es, dass ein Regisseur Ihnen mal Prügel angedroht hat? (R.H.M.) Ja, aber den Namen sage ich nicht. Schließlich lebt der Mann noch. Für welche Filmkritik? (R.H.M.) Das weiß ich nicht mehr. Aber seine Filme habe ich alle verrissen. Er konnte also zuschlagen, wann immer er wollte, er hätte immer recht gehabt. Dankenswerterweise verzichtete er darauf. (A.K.) In den 1960ern hat für anderthalb Jahre jemand anderes die Kino-Eule geschrieben. Warum? (R.H.M.) Weil ich einen Riesenknatsch mit der Redaktion hatte und ungeheuer stur war. So entkam ich der auch für Filmkritiker entsetzlichen Zeit des 11. ZK-Plenums, dem fast eine ganze Jahresproduktion der Defa zum Opfer fiel. Und ich hätte ohne diese Pause möglicherweise nie „Das Durchgangszimmer“ geschrieben. (A.K.) Wie fanden Sie den Film „Florentiner 73“, den das DDR-Fernsehen daraus gemacht hat? (R.H.M.) Ganz nett, aber Agnes Kraus war hervorragend. (A.K.) Haben Sie das auch geschrieben? (R.H.M.) Nein, das war ja ein Fernsehfilm. Aber auch über den Kinofilm „Der Mann der nach der Oma kam“ nach meiner Erzählung „Graffunda räumt auf“ habe ich nicht geschrieben. Das hat ein Kollege gemacht, nicht ganz so kritisch, wie ich es getan hätte. Trotzdem war es einer der erfolgreichsten Defa-Filme aller Zeiten. (A.K.) Ist Ihnen oft in Ihre Filmauswahl reingeredet worden? (A.K.) Von der Redaktion nie, weder damals noch heute. Im Jahre 1984 wünschte sich die ZK-Abteilung Agitation und Propaganda Lob für den misslungenen Clara-Zetkin-Film „Wo andere schweigen“ und Tadel für den sehr kritischen Gegenwartsfilm „Erscheinen Pflicht“. In beiden Fällen war ich anderer Meinung, und die durfte ich dann für mich behalten. (A.K.) Einmal haben Sie ein Bestechungsgeschenk angenommen. (R.H.M.) Eine sehr dekorative Eule für Ihre große Eulensammlung. (A.K.) Von Dean Reed, dessen Filme Sie bis dahin immer verrissen hatten. Und als Gegenleistung verlangte er eine positive Kritik für seinen nächsten Film. (R.H.M.) Weil es sich dabei um „Sing, Cowboy, sing“ handelte, konnte ich mich nicht an den Deal halten. Deshalb bat ich Freunde, die im Kulturmagazin des DDR-Fernsehens arbeiteten, mich unter irgendeinem Vorwand zu interviewen, um bei der Gelegenheit auf meine Eulensammlung zu sprechen zu kommen und die Herkunft des Prachtstücks zu erklären. Da habe ich dann eingeräumt, mich als korrupt erwiesen zu haben, aber nicht als korrumpierbar. Selbstverständlich könne Dean sein Eigentum wieder abholen – wenn er das Gesicht verlieren wolle. Dieser Halbsatz hat mir die Eule gerettet. (A.K.) Sie wohnen mit Ihrem Mann, Tausenden von Büchern und ungezählten Eulen aus allen denkbaren Materialien in einer großen Wohnung in der Leipziger Straße. Hatten Sie nie Lust, diese Hochhauswohnung gegen ein Häuschen im Grünen zu tauschen? (R.H.M.) Das lief genau umgekehrt. Wir haben in Bohnsdorf gewohnt, am südlichsten Zipfel Berlins in einem Reihenhaus der über 100 Jahre alten Arbeiterbaugenossenschaft Paradies. Wir hatten so ein Eckgrundstück, mit Garten dran und Garage drauf. Uns hat die Entfernung zur Stadt genervt. Mein Mann fuhr jeden Tag eine halbe Stunde rein und ein halbe Stunde wieder heim. Und ich musste wegen Zeitmangels dauernd Taxis nehmen. Vor dem endgültigen finanziellen Ruin haben wir lieber getauscht. (A.K.) Wann haben Sie sich zuletzt richtig über einen Film geärgert?(R.H.M.) Dauernd. Jedenfalls mehrmals wöchentlich. Zu DDR-Zeiten dachte ich oft, alle Schrecken, die ein Mensch im Kino erleben könnte, hätte ich bereits erlebt. Das war ein Irrtum. (A.K.) Über welchen Film haben Sie sich zuletzt gefreut? (R.H.M.) Über den wunderbaren „Volver“ des Spaniers Pedro Almodóvar. Und über die deutschen Produktionen „Wer früher stirbt, ist länger tot“ und „Die Könige der Nutzholzgewinnung“. Und wer immer noch nicht meine Lieblingsfilme „Alles auf Zucker“ von Dani Levy und „Sommer vorm Balkon“ von Andreas Dresen gesehen hat, der schere sich gefälligst hin. Darum möchte ich höflichst bitten. (A.K.) Was bereuen Sie im Rückblick auf Ihre Arbeit? (R.H.M.) Dass ich einen Rat von Friedrich Luft zu spät erhalten habe. Der sagte, Kritiker dürften mit den zu Kritisierenden nicht auf dem Duzfuß stehen. (A.K.) Hat Sie das schon mal in die Bredouille gebracht? (R.H.M.) Einmal. Es ging um Werner Bergmann, den langjährigen Kameramann von Konrad Wolf. Sein erster eigener, also von ihm auch geschriebener und inszenierter Film hieß „Nachtspiele“. Ich fand ihn misslungen und wollte eigentlich den Mantel des Schweigens darüber breiten. Aber dann hätten die bei der Defa mit Fug und Recht sagen können, mit der Eule muss man sich nur anfreunden, dann hält sie im Zweifelsfall die Klappe. Und deshalb habe ich geschrieben. Unter Qualen. Mit Tränenergüssen. Reichlich zwei Wochen später kam ein Brief von Werner Bergmann. Darin schrieb er, er habe die Zeit gebraucht, um mit dem Schlag in die Magengrube fertig zu werden. Nun aber wolle er sagen, was wäre Freundschaft, wenn sie Wahrheit nicht vertrüge. Das fand ich groß. (A.K.) Haben Sie verstanden, warum Ihre Rubrik im Eulenspiegel nach Jahrzehnten vom sehr markanten „Kino-Eule“ in ein nichts sagendes „Kino“ umbenannt wurde? Nein. (A.K.) Was raten Sie jungen Filmkritikern? (R.H.M.) „Immer deutlich sein. Die Anzahl der Fremdwörter auf ein vertretbares Maß reduzieren. Die Leser, unter denen es ja auch Nichtakademiker geben soll, müssen erkennen können, ob ihnen der Film empfohlen oder ob vor ihm gewarnt wird. Ein Kritiker muss von wiedererkennbarer Gesinnung sein. Früher kriegte ich manchmal Briefe, in denen stand: Wir gehen in jeden Film, den Sie verreißen, und es war noch immer ein gelungener Abend. Auch so entsteht Verlässlichkeit.“ Renate Holland Moritz. Vielleicht sollten wir uns ein paar Scheiben davon abschneiden,. meint Wessi J.

PDF Wir lügen selber, wie die Dänen sagen (Zeichen 9.246)

“Die Habgier ist weniger Ausdruck einer vorgesellschaftlichen menschlichen Natur als eines Mangels an Menschlichkeit.” (Zitat aus: Unsichtbares Komitee. An unsere Freunde. Edition Nautilus. April 2015).

Kurt Tucholsky hat in seinem Sudelbuch schon alles über die derzeitigen Spekulanten geschrieben: Text 340: ”Danke – wir lügen selber! wie die Dänen sagen.”

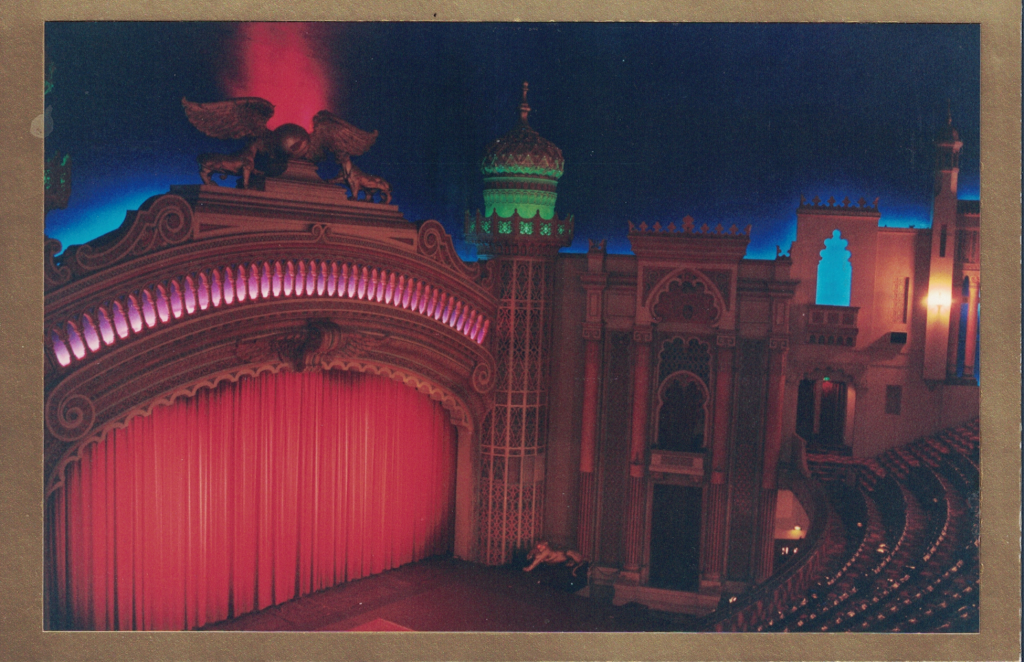

Das erste Konzept für die Umnutzung des Montblanc Simplo Geländes stammt vom Februar 1987. Geschrieben von Peter Jorzick für die Lawaetz Stiftung, bei der er damals beschäftigt war. Die Förderung örtlicher Beschäftigungsinitiativen. Vierzehn Seiten mit einer Kostenschätzung. Sechs DM pro qm sollten die Flächen kosten. Als Nettonutzfläche gibt das Konzept 5.000 qm an. Fünf Häuser zwischen Schanzenstrasse und Bartelsstrasse. Das Gelände war verschlossen. Wer es besichtigen wollte, mußte an einem Pförtner in der Bartelsstrasse vorbei. An dem kamen nur die Arbeiterinnen und Arbeiter vorbei, die hier arbeiteten. In der Schanzenstrasse war noch ein Eingang. Da durften nur die Angestellten von Montblanc rein. Es brodelte im Viertel. Herr Kurz hatte bekundet, er wolle sein Phantom der Oper auf dem Gelände unterbringen, wo bis dahin der Laden von 1000 Töpfe untergebracht war.

Das gehörte der Stadt und wurde von der Sprinkenhof verwaltet. Das konnte man dem Gebäude auch ansehen. Ich kramte meinen schwarzen Hochzeitsanzug heraus mit den spitzen schwarzen Schuhen und wir verabredeten uns vor 1000 Töpfe zum Sektumtrunk, um den anderen Bewohnern zu zeigen, wie es wäre, wenn hier bald das Phantom der Oper gespielt würde. Jedenfalls entstand ein ordentlicher Trubel anschließend. Dieser hatte zur Folge, dass auch im Rathaus Unruhe einkehrte. Ein Wegzug von Montblanc würde den Druck zusätzlich verstärken. Besetzungsgerüchte breiteten sich aus. Die Stadt entschloß sich für die Ausgabe von Beruhigungspillen an die Bevölkerung.

Wir vom Kino kamen zur rechten Zeit und waren am rechten Ort. In der Oelkersallee hatten wir in einem Nebenraum des Oelkerscafes mit dem Duckenfeld im Oelkerscafe angefangen. Jeweils Sonnabends, Sonntags und Montags zeigten wir dort mit 21 Sitzplätzen seit 1983 Filme. Filme, die im örtlichen Kinoprogramm keine Plätze gefunden hatten. Sechzehn Millimeter war unser Format. Ich arbeitete als Maschinenschlosser bei Blohm & Voss.

Damals konnte man schon absehen, daß dies nicht mehr lange gehen würde. Der Neubau von Schiffen bei Blohm & Voss. Wir bauten nur noch Kriegsschiffe. Und das, so beschloss ich, macht auf Dauer keinen Spass. Ein Kino macht da viel mehr Spass. Wir waren erst zu zweit. Der Maschinenschlosser ohne Perspektive und der Pförtner vom Bodelschwinghaus. Um an die örtlichen Fördertöpfe für öffentliche Mittel zu kommen, brauchten wir noch einen Dritten. Den wir fanden. Ein ehemaliger Sozialpädagoge, der sich auf Kinderbetreuung auf dem Land spezialisiert hatte. Montblanc war für uns der richtige Ort. Ein Kino mitten in der Stadt. Am Mittwoch, d. 29. März 1989 trafen wir uns beim Planerkollektiv mit Joachim Reinig in der Paulinenallee 32. In 2000 Hamburg 50. Von 15.00 – 18.00 Uhr.

Peter Jorzick wollte zunächst nur seinen Freund Ulf von Kieseritzky mit der Umbauplanung von Montblanc beauftragen. Doch wir hatten schon schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht. Beim Umbau des Bürogebäudes der Zeise Propeller Fabrik zu einem Filmhaus. Mit dem Planerkollektiv hatten wir keine schlechten Erfahrungen gemacht. Also wurde das Vorderhaus in der Schanzenstrasse von der Gemo K geplant (Haus 1), und die Häuser 2/3/4/ und 5 vom Planerkollektiv. Joachim Reinig schied vorher aus. Und unsere Ansprechpartnerin war Elinor Schuees und später (während ihrer Schwangerschaft) Karin Hänisch. Eine erste Besichtigung des Geländes fand im März 1988 statt. Ich zeichnete mir einen Übersichtsplan in mein Notizbuch. Für ein Kino kam nur das Gebäude zwei in Frage. Hätte man es abgerissen, dann würde man dort keinen Neubau genehmigt bekommen. Also wurde beschlossen, das Gebäude zu entkernen, die Aussenwände mit Zugankern zu versehen, damit sie während der Bauarbeiten nicht umfielen.

Von der oberen Etage solte nur die Fassade stehen bleiben. Dann sollte das neue Betondach auf eine verlorene Schalung gegossen werden. Nach der sog. “Anhandgabe” an Peter Jorzick wurde der Komplex am 5. Januar 1990 gekauft, habe ich meinem Notizbuch anvertraut. Ein Bauausschuss wurde gegründet, der sich am 4. April 1990 beim Planerkollektiv traf. Mit dabei GEMO K (Ulf von Kieseritzky), Elinor Schües und Karin Hänisch (Planerkollektiv) Rainer Zwanzleitner (Satz und Repro), Edith Mandelkow (Hotel), Wolfgang Meins (Rechtsanwälte), Andreas (Hapkido) und ich vom Kino.

Unsere Themen: Baufortschritt, Freimessung Asbest, Ausschreibungen, Auftragsvergabe, Antrag auf Fördermittel (ASE), Gift im Anbau, Mittelspannungsanschluß, Auflagen des Amtes für Denkmalschutz, Auftrag für Heizungsanlage vergeben (200.000,00 DM ohne neuen Kessel an Heiner Farchau vergeben.)

Der erste Tag im Kino war der erste Mai 1991. Noch im April wußten wir nicht so recht, ob bis dahin alles fertig würde. Doch dann erblickte die Leinwand das Licht des Projektors. Drei Tage war freier Eintritt. Das Hotel und die Gaststätte wurden schon im März eröffnet. Die Verwaltung wurde von einer neugegründeten GmbH übernommen, die zu 50 % der Stadt und zu 50 % der Handswerkskammer gehörte. Das lief mehr oder weniger gut.

Wir gründeten den Verein der Nutzer, den Schanzenhof e. V., in der alle Mieter Mitglied wurden. Auch die Volkshochschule. Eine bunte Mischung aus allem Möglichen. Im Gebäude eins (Später auch Haus A genannt), die Volkshochschule, die Rechtsanwälte, die Gruppe Arbeit und Gesundheit, das Satz und Repro Kollektiv, das Institut für Sozialgeschichte, Aktiv Reisen, die Wissenschaftliche Stiftung.

Im Haus 2 (später auch Haus B genannt) das Stadtteilkino mit 98 Sitzplätzen. Im Haus 3 (später auch Haus C genannt) der Jugendclub-Kinderzentrum KIZ, die Stadtteiletage mit ihrem Versammlungsraum, der Meditationsraum von Hapkido. In Haus drei die Ambulante Drogentherapie – Palette, Das Atelier von Serena Kahnert, die Freie Ambulante Pflegegruppe. Im Haus 5 (später auch Haus E genannt) in der Bartelsstrasse das Hotel Schanzenstern und die Gaststätte Schanzenstern, die Journalisten, Filmer und die Heilpraktikerinnen von Alchemilla.

Etwas am Rande der Legalität: Der Baugenehmigungsbescheid erfolgte am 21.01.1991. Grundbuchbezirk St. Pauli Nord Gemarkung Flurstück 2. 807, 836 Bauliche Anlage Nutzungsänderung und Umbau der ehemaligen Mont Blanc Produktions- und Verwaltungsgebäude in der Schanzenstr. 75 und Bartelsstrasse 12, Haus A – E, Abriß von Holzschuppen auf Flurstück 836, Unterschrift Kurpierz.

Über die Zeit als es uns gut ging, ist wenig zu berichten. Es hat mal durch die Betondecke des Kinos durchgeregnet und es hat eine Weile gedauert, bis der Schaden in der Dachfolie gefunden wurde. Aber das ist längst vergessen. Wann der Ärger genau begann?

Genau genommen mit dem Finanzsenator Herrn Wolfgang Peiner von der CDU. Aber das haben wir leider erst später begriffen. Es gab den zaghaften Versuch, das Anwesen selbst zu kaufen. Aber die Herren des Portfolios Schanzenhof haben uns nicht einmal geantwortet. Heute wissen wir auch warum.

Genau genommen ist es nur Werner Grassmann vom Abaton Kino gelungen, das Gebäude aus dem Portfolio von Wolfgang Peiner herauszulösen und es selber zu kaufen. Und das nur mit tätiger Unterstützung der Kulturbehörde. Werner Grassmann war dann selber bei Ole von Beust und hat ihn letztlich überzeugt, daß ein solcher Verkauf des Abatons kontraproduktiv ist.

In der Kulturbehörde gab es eine Referentin, Juana Bienenfeld, die geahnt hatte, welche Zukunft Kulturbetriebe unter der Spekulation haben würden: Keine. Sie hatte dafür gesorgt, dass vor dem Grundstücksverkauf das 3001 Kino einen Vertrag bekam, wo die Spekulanten erst im Jahre 2021 die Miete so erhöhen können, wie sie es jetzt schon mit den Kündigungen des Hotels und des Restaurantes Schanzenstern, der Drogenberatung Palette und der Künstleretage vormachen.

Vollmundig belügen sie Presse: Das Kino wollen sie erhalten. Nur gut, dass sie im Moment nicht können, was sie wollen. Gnade uns Gott, haben wir uns im Kino gesagt. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dass die Stadt das Gebäude zurückkauft, dann sind wir verratzt, wie alle anderen, die schon gegangen oder ausgezogen sind.

Es gab 2006 noch einen Gewerbehof an der Stresemannstrasse, wo ein Handwerksbetrieb ebenfalls versucht hatte, das Gebäude zu kaufen. Auch die sind gescheitert. Dann kamen diese neuen Mietverträge von der DIC aus Frankfurt. Nicht mehr 13 Seiten, wie die mit HaGG, sondern welche mit 35 Seiten, in denen stand nur, was sich alles nicht machen. Und heute wissen wir es. Fast zehn Jahre später ganz genau.

Sie unterscheiden sich in keiner Weise. Sie entscheiden, was sie reparieren und was nicht. Das Wort Instandhaltung fehlt in ihrem Wortschatz. Es ist ihnen kurz gesagt, alles scheissegal. Sie vermehren nur ihr Geld. Geld das sie uns aus der Tasche ziehen. Wenn die Steine aus den Fensterstürzen auf den Hof fallen, dann nageln sie Holzlatten davor, damit die Fenster und die Steine den Leuten nicht auf den Kopf fallen.

Wenn der Heizkessel im Alter von 35 Jahren seinen Geist aufgibt und nicht mehr elektronisch zu regeln ist, dann erzeugen sie Wärme eben ohne Regelung. Wenn die Regenwasserzisternen im Wege sind, dann werden sie einfach zerkloppt. Wenn in der Folge der fehlenden Regenwassernutzung für die Toilettenspülung die Wasserkosten unermeßlich steigen, dann überbürden sie diese einfach komplett auf die Mieter, die sie ohnehin los werden wollten. 6.000 oder 7.000 Euro kümmern sie nicht. Bent Jensen von der Schanze 75 GmbH: “Das macht wirtschaftlich keinen Sinn.“ (Die Wiederherstellung der Regenwasseranlage). Und doch wäre es mit wenig Geld so leicht zu machen gewesen. Zuerst wird das Kinderzentrum von der Jugendbehörde zum Umzug gezwungen. Es sei angeblich sinnvoll, wenn das Kiz geschlossen wird und in das Haus der Jugend am Pferdemarkt umzieht. Noch ein weiteres Projekt aus der Beckstrasse wird von der Behörde zu einem solchen Umzug gezwungen. Dann verschwindet die Heilprakterinnen Schule Alchemilla.

Die Kursteilnehmerinnen sind nicht besonders zahlungsfreudig und der Schuldenberg führt zu einem kurzfristigen Auszug. Die Umstellung in der Druckindustrie ist gewaltig und macht auch vor der Firma Satz und Repro keinen Halt. Rainer Zwanzleitner und seine Kolleginnen sind die Opfer dieser Entwicklung. Zuletzt verschwinden auch noch die Anwälte aus dem Schanzenhof. Und wenn jetzt keine Umkehr erreicht wird, dann verfällt das Gebäude weiter, während die Mieten immer weiter steigen. 30. Oktober 2015. Jens Meyer

pdfMordanSelpinWürgemale am Hals

PDF Abschrift David Stuart Hull (Zeichen32.317)

(Zeichen 31.972) Falschheiten: Vorname Fritz! Abschrift: David Stewart Hull, Berkely USA, veröffentlicht in der Zeitschrift »Film« Heft 3 im August / »September 1963. Herausgegeben von Hans Dieter Roos und Werner Schwier. Es handelt sich dabei um eine Übersetzung des Artikels, der vom Autor David Stewart Hull (auch David Stuart Hull) durchgesehen und von der Redaktion der Zeitschrift »Film« gekürzt wurde. Der Aufsatz ist zuerst in der Zeitschrift „Film Quarterly“ im Sommer 1961 abgedruckt worden. „Abschrift eines Textes von David Stewart Hull (1961)“ weiterlesen

Die Tote von Beverly Hills in Gnarrenburg.

Gäbe es einen Nobelpreis für Kinosammler, Helmut Schloen hätte ihn verdient. Er sammelt Kinos und Eulen. Ein Geburtstagswunsch führte uns nach Gnarrenburg. „Die Tote von Beverly Hills in Gnarrenburg“ weiterlesen

Es wäre komisch, wenn es nicht so ernst wäre: Im März 1938 beantragt die enteignete Hamburger Kinobesitzerin Rosa Hirschel (»Neues Reichstheater« im Neuen Steinweg 70/71 enteignet (arisiert) 1934 und des »Theater am Nobistor«, Reeperbahn 161) bei dem »Polizeipräsident in Hamburg« ein polizeiliches Führungszeugnis. „Führungszeugnis 1938 für die Kinobesitzerin Rosa Hirschel“ weiterlesen

Es wäre komisch, wenn es nicht so ernst wäre: Im März 1938 beantragt die enteignete Hamburger Kinobesitzerin Rosa Hirschel (»Neues Reichstheater« im Neuen Steinweg 70/71 enteignet (arisiert) 1934 und des »Theater am Nobistor«, Reeperbahn 161) bei dem »Polizeipräsident in Hamburg« ein polizeiliches Führungszeugnis. „Führungszeugnis 1938 für die Kinobesitzerin Rosa Hirschel“ weiterlesen

Horst Urich Sass (Sohn des Kinobesitzers Hermann Urich Sass) in dem Garten seines Hauses in den USA. Beverly Hills, 719 N. Alpine Drive. Foto 1990. (geb. 1. Februar 1914 in Hamburg). Gestorben am 19. April 2000 in Beverly Hills.

Horst Urich Sass (Sohn des Kinobesitzers Hermann Urich Sass) in dem Garten seines Hauses in den USA. Beverly Hills, 719 N. Alpine Drive. Foto 1990. (geb. 1. Februar 1914 in Hamburg). Gestorben am 19. April 2000 in Beverly Hills.

Carl Heinz Streit, (geb. am 26. August 1911 in Hamburg, gest. am 24. April 2002 in Belo Horizonte/Brasilien). Das Foto wurde 1990 in der Wohnung seines Bruders (Rolf Arno Streit) in Belo Horizonte gemacht.

Carl Heinz Streit, (geb. am 26. August 1911 in Hamburg, gest. am 24. April 2002 in Belo Horizonte/Brasilien). Das Foto wurde 1990 in der Wohnung seines Bruders (Rolf Arno Streit) in Belo Horizonte gemacht.

1936 ist er, zusammen mit seinem Bruder Carl Heinz aus Hamburg geflohen. Carl Heinz und Rolf Arno Streit sind die Söhne des Hamburger Kinobesitzers Hugo Streit, dem 1938 die Flucht aus Hamburg, aus Deutschland gelungen ist.

Seine Firma Henschel Film- und Theaterkonzern war damals schon „arisiert“ (enteignet) und von den beiden „Nutzniessern“ Paul Romahn und Gustav Schümann übernommen worden.

„Bezahlt haben sie nichts dafür. Dafür hat schon die NSDAP gesorgt, dass den Juden kein Geld zugeflossen ist“. (Rolf Arno Streit 1990 Belo Horizonte.)  Rolf Arno Streit, (geb. am 9. August 1912 in Hamburg, gestorben am 15. Februar 1993 in Belo Horizonte/Brasilien). Geflohen aus Deutschland 1936.

Rolf Arno Streit, (geb. am 9. August 1912 in Hamburg, gestorben am 15. Februar 1993 in Belo Horizonte/Brasilien). Geflohen aus Deutschland 1936.

Der Henschel Konzern war eine OHG, die von Hugo Streit und Hermann Urich Sass gegründet worden war. Die OHG betrieb in Hamburg die Schauburg Kinos.

Nach dem Selbstmord von Hermann Urich Sass, am 27. Januar 1933, wurde die Gesellschaft in eine KG umgewandelt, in die die Erben Urich Sass, (seine Ehefrau Hedwig Urich Sass und seine Kinder, Horst, Hans Jürgen und Vera Urich Sass) eintraten.

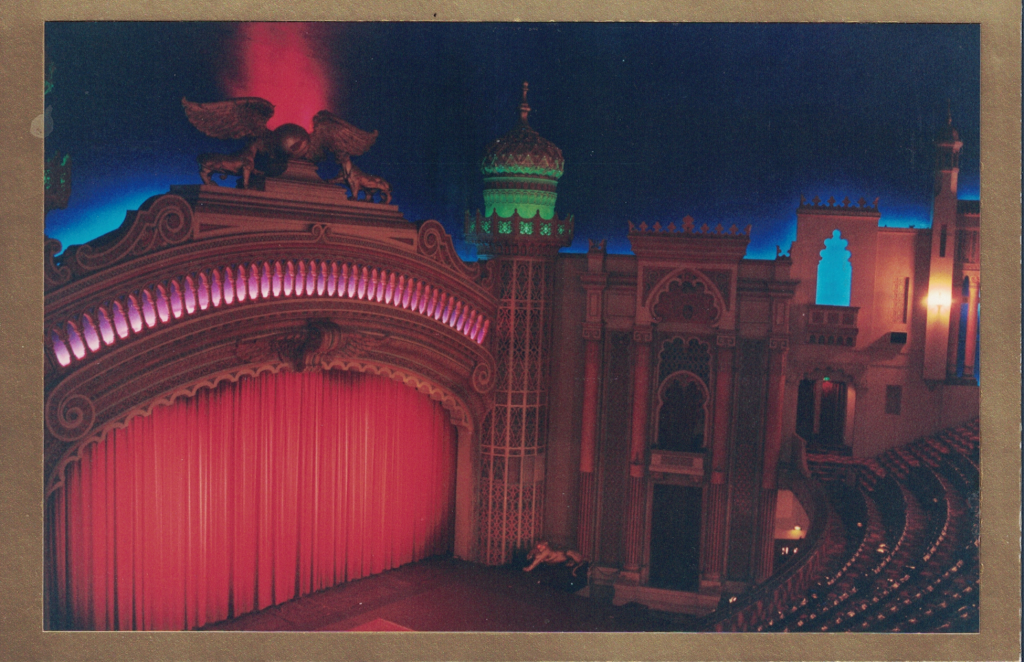

Schauburg Kino, Mönckebergstrasse 8 in Hamburg beim Hauptbahnhof. Die Aufnahme von dem Eingang des Kinos entstand am 31. Januar 1936 (Deutschland Start des Filmes Anna Karenina). Repro: Reinhold Sögtrop.

Schauburg Kino, Mönckebergstrasse 8 in Hamburg beim Hauptbahnhof. Die Aufnahme von dem Eingang des Kinos entstand am 31. Januar 1936 (Deutschland Start des Filmes Anna Karenina). Repro: Reinhold Sögtrop.

Nachtrag: David Urich Sass und Annita Urich Sass

Peter Offenborn hat es herausgefunden (nach der Kultussteuerkartei der Jüdischen Gemeinde Hamburg ). Der Vater von Hermann Urich Sass war David Urich Sass, geb. am 05. Mai 1861 in Lemberg (Galizien), das damals zu Österreich gehörte. Gestorben am 24. Januar 1922 in Hamburg (Beerdigt auf dem Jüdischen Friedhof in Hamburg Ohlsdorf).

Bevor Hermann Urich Sass bei der Kino Firma >J.Henschel< arbeitete, war er Angestellter der Firma Max Blancke & Co . Film- Import/Export, Eimsbütteler Chaussee 112, später Dammthorstrasse 27, deren Inhaber er später wurde). Die Familie wohnte zuletzt in der Schlüterstrasse 1. Später – nach der Emigration der Kinder – wohnte Hedwig in der Grindelallee 23 b. Neumark. Die Mutter von Hermann Urich Sass, war Annita Urich Sass, geb. Italiener, geb. am 17. Juli 1863 in Hamburg. Annita Urich Sass wurde am 17. Juli 1942 nach Theresienstadt deportiert u1nd am 18.12. 1942 dort ermordet.

Nachtrag 2020: Lange war nicht klar, wann dass unten abgebildete Foto der Belegschaft der Schauburg Hauptbahnhof entstanden ist. Der Aufmarsch der Belegschaft am 1. Mai in der Mönckebergstrasse 8, vor dem Schauburg Kino. Das abgebildete Plakat auf dem Foto des des Filmes „Du kannst nicht treu sein“ Regie: Franz Seitz (Senior), mit der Schauspielerin Lucie Englisch und dem Schauspieler Hermann Speelmans, wurde am 08. Februar 1936 von der Zensur freigegeben und hatte seine Uraufführung am 11. Februar 1936. (Quelle: Filmportal.de).

Das Foto muß also am 1. Mai 1936 entstanden sein. Da waren die ursprünglichen Eigentümer des Schauburg Kinos schon enteignet. „Arisiert“, wie die deutschen Nazis diesen Vorgang der Enteignung genannt haben.

Die neuen „Besitzer“ der Schauburg Kinos, SA Mann Gustav Schümann links und SA Mann Paul Romahn rechts. 1936

Die neuen „Besitzer“ der Schauburg Kinos, SA Mann Gustav Schümann links und SA Mann Paul Romahn rechts. 1936

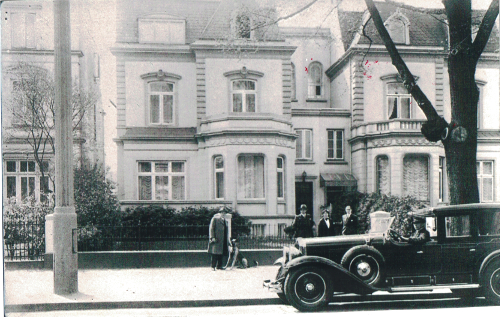

Foto links oben (Farbe): Aufgenommen am 6. April 2020 – Foto rechts (mit Cadillac): Aufgenommen (1935) Fotograf Rolf Arno Streit. Foto unten: Rothenbaumchaussee 149 in Hamburg, Auf dem Balkon: Rolf Arno Streit (9. August 1911- 15. Februar 1993) . Fotograf (sein Bruder) Carl Heinz Streit (26. August 1911 – 24. April 2002)

Aus dem Hamburger Adressuch ergibt sich der Grundstücksverlauf von 1924-1959 für das Grundstück in der Rothenbaumchaussee (ab 1939 in der abweichenden Schreibweise Rotenbaumchaussee):

Nachtrag 2024:

1924-1925 gehoert das Haus einem Quast, W. 1926 einem Oppenheim O.. (Otto)

Laut Telefonbuch und Adressbuch von 1928 ist Otto Oppenheim Getreidemakler in Firma Otto Oppnheim & Co. Inhaber der Firma sind Otto Oppenheim und Carl Glaser. Firmensitz ist laut Telefonbuch in der Kaiser Wilhem Straße 40. 1927 – 1939 gehört das Haus Oppenheim, Frau O., die 1939 mit der Adressangabe: Oppenheim, Frau O. Kopenhagen auftaucht. 1941 gibt es dann einen neuen Besitzer mit Namen Meincke (Dr. med dent Zahnarzt). Für die Jahre 1932 und 1933 sind als Mieter eingetragen: Streit, H. in Fa. Henschel- Film & Theaterkonzern. Ab 1935 gibt es einen Eintrag im Adressbuch, die Besitzerin Frau Oppenheim sei über die Adresse H. A. Klahn, Lupinenkamp 12 ereichbar. H. A. Klahn (Heinrich August Klahn) ist von Beruf Hausmakler. Für das Jahr 1940 habe ich kein Adressbuch im Netz gefunden. Im Adressbuch von 1941 gibt es den Eintrag, der neue Besitzer (E) ist ein Meinecke, W., Dr. med. dent. Zahnarzt. Das Haus daneben (Nr. 151) gehoert 1941 dem Frauenarzt, Dr. med ‚Barfurth. W.

Aus dem Adressbuch von 1959 ergibt sich: Grundstücksbesitzer (149) ist weiter Meinecke, W. Dr. med dent. Zahnarzt. Und das Haus (151) gehört weiterhin dem Barfurth. W. (+) J.

Foto unten vom Thalia Kino Grindelallee 116 von Mark Lissauer. Die Aufnahme ist im Juli 1931 gemacht worden. Das Foto von Frau Leye an der Kasse des Thalia Kinos wurde am 31.12.1994 von Reinhold Sögtrop gemacht. Letzter Tag des Thalia Kinos. Danach wurde es geschlossen, verkauft und später (1997) abgerissen.

Vom Nachtisch geräumt: Werner Dütsch “Im Banne der roten Hexe -Kino als Lebensmittel“ (Verlag Königshausen & Neumann Würzburg). Manches Mal begegnen mir Bücher, nach deren Lektüre ich das Gefühl habe, dass sie mir schon lange gefehlt haben. Deren Fehlen mir aber bis dahin gar nicht aufgefallen war. Ein solches Buch ist das von Kurt Scheel: “Ich & John Wayne“ (Edition Tiamat, Verlag Klaus Bittermann, Berlin 1998 vergriffen). (**)

Und ein solches ist auch das von Werner Dütsch “Im Banne der roten Hexe – Kino als Lebensmittel“ (Königshausen & Neumann Verlag, Würzburg-2016-auch dieses Buch ist vergriffen) (*). Das Wort vergriffen klingt positiv. Bekomme ich doch den Eindruck: Alle gedruckten Bücher wurden an die Leserin gebracht, auf welche Weise auch immer. Oft ist es jedoch nur die geringe Auflage, in der ein solches Buch auf dem Markt gelangt. Werner Dütsch schreibt, wie er als Kind gelernt hat, mit dem Kino umzugehen. Eben Kino als Lebensmittel. Schon an den Filmtiteln erkenne ich, Werner Dütsch ist ein paar Jahre älter als ich. Da gibt es viele mir unbekannte Filme und einige, mit denen ich meine Kindheit verbracht habe, fehlen dagegen.

Besonders vermisst habe ich das Fehlen von “Bambi“ und später Burt Lancaster, wie ihm Gary Cooper in “Vera Cruze“ die Geschichte vom verlorenen Zinnsoldaten erzählt. Weiterhin scheint es Unterschiede zu geben, was die Aufmerksamkeit von Kindern erregt, besonders die zwischen den Kindern, die katholisch und jenen die evangelisch oder gar ohne jede Religion aufgezogen wurden. Alle Sorten Kinder beherrschen die Abgrenzung gegen die Erzieherwelt mit ihrem Empfehlungen, aber die katholisch erzogenen Kinder, so kommt es mir vor, haben es doch viel einfacher, als die evangelisch Erzogenen. Schon mehrfach sind mir Menschen im Leben begegnet, denen die Klassifizierungen des katholischen Filmdienstes als Kinder in Fleisch und Blut übergegangen sind.

Ein ehemaliger Freund von mir (katholisch erzogen) wusste immer ganz genau, welche Filme seine Neugier erregten. Die Filme von 1 bis 2 E wurden sofort aussortiert (Egal was). Interessant wurde es für ihn immer erst ab Nummer: (2EE = Für Erwachsene mit erheblichen Vorbehalten). Richtig Interessant die Filme, die ab Nr. 3 und 4 klassifiziert wurden (3 = Vom Besuch wird abgeraten, 4 = Abgelehnt. Der Film zersetzt Glauben und Sitte).

Wir evangelisch aufgezogenen Kinder hatten es leider nicht so einfach, aber manchmal gab es auch in Hamburg Schaukästen bei den wenigen katholischen Kirchen, in denen die Empfehlungen der Konkurrenzkirche zu lesen waren. Es gibt Sätze in dem Buch von Werner Dütsch, in die ich mich sofort verliebt habe. Auf Seite 123 steht so einer. Vermutlich findet dieser sofort Eingang in meinen angehäuften Zitateschatz und ich bin von dem Vorsatz begleitet, diesen bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit zu zitieren, was viele Freunde von mir als quälend empfinden. (Keine Freundschaft ist ohne Qual lange auszuhalten). “Als die Bücher noch Zeit hatten auf ihre Leser zu warten, erwarb ich, auch Jahre nach ihrem ersten Erscheinen, erste Filmbücher.“ (S. 123).

Angesichts der Filmbücher, die ich im Laufe der letzten fünfundzwanzig Jahre angesammelt habe, beschleicht mich heute das Gefühl, das die Zeit, in denen die Bücher noch Zeit hatten, auf ihre Leser zu warten, lange vorbei ist. Kein Mensch, außer mir, schaut sie noch an und liest sie, was ich irgendwie schade finde. Aber offenbar eignen sie sich heute mehr als Dekoration fürs Kino oder für das Foyer. Dabei sind auch solche Bücher, auf denen der kleine Werner Dütsch damals als Kind aufmerksam wurde. “Das Erinnern an ein damals ganz unsichtbares Kino wach zuhalten gelang keinem Buch so sehr wie Lotte Eisner mit Dämonischer Leinwand.

Gibt es ein Werk, das so sehr geholfen hat, verschwundene Filme herbeizuwünschen und so mitgeholfen hat, diese Filme auch wieder aufzufinden?“ (S. 123) Es gibt noch viele Stellen des Buches, die es wert wären zitiert zu werden: “Den Zoom als moralisches Problem wird es erst Jahre danach geben.“ (S.127). In einige der Sätze von Werner Dütsch kann ich mich richtig reinschmeissen: “Das galt für alle verabscheuungswürdigen Vorgänge und bei Jungens vor allem für die Selbstbefleckung mit der Aussicht auf Schwindsucht und Schwachsinn.“ (S. 129)

Ja, ja. Die Filmkritik. Die Liebe zu dieser Zeitschrift verbindet uns. Noch heute schaue ich in die Sammelbände um die Verrisse zu geniessen, mit denen sie Filme, besonders die der heimatlichen Produktion, bedacht haben. Sonja Ziemann und Rudolf Prack, der Schrecken meiner Jugend und dann das: “Eine polnisch-deutsche Überraschung: Sonja Ziemann, die es dreizehn Filme lang mit Rudolf Prack ausgehalten hat, in der achte Wochentag.“ (S. 132). Leider ist mir dieser Film damals nicht untergekommen. Und heute wollte ich ihn vermutlich auch nicht sehen.

Merkwürdig fand ich dagegen, dass eines meiner Lieblingsbücher, das von Joe Hembus (zwei verschiedene Ausgaben): “Der deutsche Film kann gar nicht besser sein“ bei ihm nicht auftaucht. Sollte er das damals übersehen haben? Oder war er schon zu tief in den Sumpf der Filmkunst in den Filmclubs abgesunken? Auch da stelle ich Ähnlichkeiten fest.

Gewundert habe ich mich auch darüber, dass meine ersten Filme, so wie “Bambi“ (oh wie habe ich da geweint, als Bambis Mutter da im Wald verbrannt war, oder eben die schon beschriebene Einstellung aus “Vera Cruz“, als dieser überhebliche Offizier sich über die Tischmanieren von Burt Lancaster mokiert und dann von Gary Cooper mit seiner Geschichte von seinem verlorenen Zinnsoldaten zurecht gewiesen wird, bei ihm nicht auftauchen. Es fehlt der Trick, den uns Truffaut in “Taschengeld“ noch mal gezeigt hat, den wir aber als Kinder schon kannten (wie man als Kind ohne Geld über den Notausgang ins Kino kommen kann). (***) Vermutlich hat auch Werner Dütsch diesen Trick gekannt und genutzt.

Nur seine Erziehung (die katholische), so vermute ich, solche Tipps, solche Straftaten (Erschleichung einer Leistung) bekannt zu machen, verbietet ihm, diese zu gestehen, denn nicht alles kann im Beichtstuhl vergeben werden.Da kann man doch mal sehen, wie lange die ganze Sache mit der Erziehung schon geht und wie lange sie anhält.

Bleibt anschließend nur die Frage, wie kommen die Kinder heute ohne Geld ins Kino? Fahrradputzen und Flaschen sammeln bringen nicht die heutig nötigen Summen in kurzer Zeit zusammen und im übrigen sammeln die altersarmen Rentner den Kindern die Flaschen weg. (Trittin ist schuld, ein bißchen jedenfalls).

Da bleiben den lieben Kleinen nur das Internet und ihre großen Festplatten. Ob sie danach noch Lust auf Kino haben, ist eher doch die Frage. Und dann werden sie sicher auch nicht auf dieses gelungene Buch von Werner Dütsch stoßen. Weil alle dort geschilderten Erlebnisse und Erfahrungen von der nächsten Generation nicht mehr gemacht werden können. Schade eigentlich. Der Verlag sollte es nachdrucken. Und dabei den einen Absatz, der zwei Mal im Buch auftaucht, eliminieren. Hamburg. d. 30. September 2016 Jens Meyer

(*) ISBN: 978-3-8260-5897-4Autor: Dütsch, Werner Erscheinungsjahr: 201619,80 EUR (**) ISBN: 3-89329-012-6Ich & John Wayne Lichtspiele (ISBN: 978-3-8260-5897-4 Autor: Scheel, Kurt Erscheinungsjahr: 1998 Preis heute (Antiquariat, z.B: zvab.com) zwischen 14,00 – 23,00 €) (***) PS: Bei nochmaligem Lesen stelle ich fest. Der Trick ist doch da. Aber leider so verschwurbelt, dass ich (und vermutlich die Kinder) ihn kaum erkennen oder gar nachmachen können. (S.20). Die Truffaut Variante aus dem Film “Taschengeld“ ist eindeutig die bessere.